“完败”及相关词语的句法语义分析*

——以海外华语媒体为视角

杨万兵

(暨南大学华文学院,广东广州 510610)

“完败”及相关词语的句法语义分析*

——以海外华语媒体为视角

杨万兵

(暨南大学华文学院,广东广州 510610)

“完败”是海外华文媒体近年来出现的新词,其用法与“大败”有别,即在“A大败B”和“A完败B”中,“败”具有相反的词义。这种差异体现了“败”的“自败曰败”和“破他曰败”两种含义,“完败”的出现是对“败”词义系统的完善。在华语视角下,“完败”使相关词语具有核心区与非核心区不平衡、词义形象,多用于媒体和书面语等特点,“完败”可能源自“完胜”的类推。

完败;完胜;华语新词语

一、“完败”:华语中的新成员

“完败”是近年来媒体尤其体育相关报道中出现频率较高的一个词语,表示“在球类、棋类比赛中以明显劣势输给对手”的意思,如:

(1)从欧冠联取得16强资格后,红军一度放松使状态有所下滑,先是主场0比1负于劲旅曼联,随即英联赛杯半决赛又以0比2完败蓝军。(东南亚华文媒体语料库①语料库由暨南大学海外华语研究中心研发。,以下例句,如非特别注明,均出自该语料库)

(2)亚运首场男足小组赛:中国0∶3完败日本(金羊网,2010.11.9)

由于“完败”与“完胜”在“胜败”义场词语中的对应关系,为行文方便,我们也在相关语料检索时对“完胜”的使用情况进行了初步了解。从检索结果看,北京大学中国语言学研究中心研发的古代汉语语料库中几乎没有“完胜、完败”的用例,可以初步断定“完胜、完败”在古代汉语中很少使用;在现代汉语语料库中,“完胜”有116例,“完败”有6例(2011年12月检索);汤志祥[1]10-18在体育类新词语中,收入了“完胜”一词,没有收入“完败”;苏新春等发现,“完败”在1991-2000年十年间的《人民日报》2 亿字的语料中无一用例[2]106-113。在2005年出版的《现代汉语词典》才将“完胜、完败”收录。这说明,“完胜”与“完败”是汉语中近十年来才产生的新词,“完胜”比“完败”先出现。

在海外华语①根据郭熙(2004,2006),华语是“以现代汉语普通话为核心的全球华人共同语”,陆俭明(2005)也呼吁建立“大华语”概念。[3]56-65[4]22-28[5]中,“完胜、完败”也大量使用。根据对东南亚主要华文媒体百万规模语料库的检索,在新加坡、马来西亚、泰国的华文媒体语料中,共有“完胜”用例601例,“完败”77例。如:

(3)“欧洲杯”捷克三球完胜丹麦 巴罗什名列射手榜榜首。

(4)在足球小组赛中,中国队0比7完败巴西。

(5)魏轶力/张亚雯在今年瑞士公开赛上赢过对手,但在澳门公开赛中完败于这对韩国组合。

(6)纽卡索方面,喜鹊在周中英联赛杯大战以0比2完败阿仙纳,周末又匆匆再战强队,球员身心难免会呈现疲态,本仗作客曼市普遍不受看好。

(7)在慕尼黑一役,德国0比3完败捷克,以双方的实力比拼,即使出现意外,德国也不可能净输3球。

在香港、台湾地区的媒体中,“完胜、完败”也在大量使用。根据对香港、台湾几家主流华文媒体的调查,这两个词的使用十分普遍,主要在体育比赛方面,如:

(8)今天下午举行的大运会女子排球B组中国台北队与乌克兰队的比赛以台北队3:0完胜对手而告终。(中国台湾网,2009.8.23)

(9)2009年联合会杯决赛8日在意大利结束,美国队0比3完败于意大利。(侨报讯)

(10)欧冠:拜仁0-2完败波尔多,尤文客场1-0取胜(中国新闻网,2009.11.4)

在2010年出版的《全球华语词典》[6]中,“完胜”和“完败”也已收录,释义分别为“在比赛中以明显优势战胜对手”和“在比赛中以明显劣势败给对手,没有任何胜机”。

上述材料表明,不仅大陆的语言生活,而且海外华人社区语言生活和华语媒体中,“完败、完胜”也已普遍使用。以下着重从海外华语媒体语言语料出发,系统考察“完败”及相关词语的句法语义特征和用法特点。

二、“完败”及“X败”的句法语义特征

“胜败”语义场的词语主要包括“胜、败、输、赢、负”及以它们为构词语素的一类词,如“战胜、打败、输赢”等。这个语义场词语主要对某种竞争、比赛的结果进行描述,其要求的语义角色一般包括两种:参与双方和结果。这种语义关系形成的句法格式,可大致概括为以下两种:

格式1:A(参与甲方)+(陈述相关事件)“胜败”义场词语 +B(参与乙方)(+结果)。

如:

(11)烟草业者又一次展示它们的力量:它们可以击败马来西亚的法律。

(12)中国男篮再负立陶宛获第八。(经济晚报,2008.08.21)

格式2:陈述有A(甲)B(乙)双方参与的相关事件 +“胜败”义场词语。如:

(13)厄瓜多尔在预赛中,依赖高原主场的优势,九战七胜,可是客场比赛只赢了一场。

(14)值得一提的是,除了何汉斌/于洋与对手战满三局落败之外,其他高排位种子选手都是以0比2告负。

“完胜、完败”在现代汉语中出现后,跟“大胜、大败”一样,均可进入上文的格式1和格式2,但它们的格式义却存在一定差别。“大胜、完胜”在格式1及格式2中,“大胜”等词语语义指向B,语义清楚;“大败、完败”在格式2中,二者语义清楚,均指向B,但在格式1中,语义指向有别,“A大败B”,其含义是“A胜B败”;“A完败B”,其含义“A败B胜”。如:

(15)欧洲锦标赛D组的另一场比赛中,荷兰以3∶0大败拉脱维亚队,同捷克双双步入复赛圈。

(16)上轮作客0比2完败米德斯堡,球队继续着本赛季客场1胜1平3负的糟糕表现。

(17)马德里竞技近况有些艰难,积分被桑坦德竞技追平的情况下,联赛第四的席位岌岌可危,上轮完败维拉利尔,对士气打击也不小。

(18)不过好景不常,首次参加欧冠杯的塞维利亚以0比3客场完败于英超劲旅阿仙纳,随后更以1比2客场不敌巴塞隆纳。

从构词特点看,“大败”与“完败”相同,但二者在格式1中却具有完全相反的格式义。二者差别有何理据?反映了怎样的语言现象?这是我们想尝试探讨的问题。

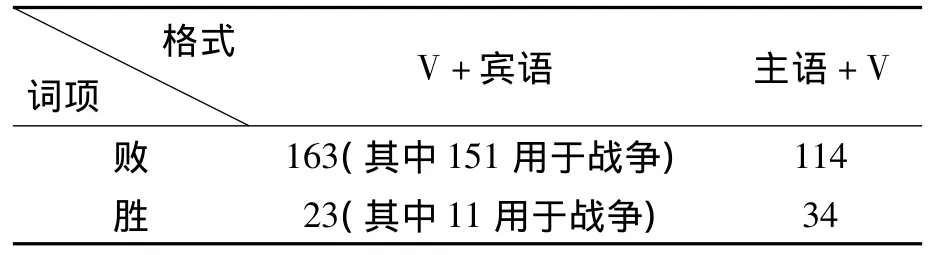

关于这一点,吕叔湘[7]曾做过专门研究。吕先生统计了“古汉语蓬勃发展的春秋战国时期”的《春秋经传引得》,发现“败”的使动用法甚至比自动用法更普遍,而“胜”的不及物用法较之及物用法更为普遍,“胜”的及物用法约有一半的用于战争场合,在战争场合,“甲败乙”是“甲胜乙”的十四倍。以下是吕先生的统计结果:

吕叔湘(1987)“胜、败”用法统计表

从统计可以看出,在春秋战国时代,都表示“甲胜乙败”的“甲败乙”是“甲胜乙”的约7倍,其中用于战争的约为14倍,在这两个表达相同意义的格式中,“甲败乙”占绝对优势。

而在现代汉语中,这样的比例发生了变化。以与“A胜B”、“A败B”用法一致的“A大胜B”、“A大败B”为例,根据我们对北大现代汉语语料库的调查,“A大胜B”共约226例,占“大胜”用法的53%(符合条件的“大胜”共有约430例);“A大败B”约139例,占“大败”用例的40%(符合条件的“大败”共有约340例)。统计表明,“A大胜B”使用频率略高于“A大败B”,但相差并不悬殊,并未出现某方占绝对优势的情况。尽管比例发生变化,但“A大败B”与“A大胜B”表达相同意义,相应的,“A胜B”与“A败B”表达相同意义,这是一个语言事实。这样的现象在“胜、败”对举使用时更可见一斑,如:

(19)毛新宇:毛泽东指挥两败美国一胜印度 长民族志气(中国新闻网,2010.9.9)①这个例子是郭熙教授告诉笔者的。

我们分析,这与“败”表“打败”的基本意义直接相关。

据《说文解字》,“败:毁也。从贝”。又据《广韵·夬韵》,“败,自破曰败”,“败,破他曰败”,表明“败”本身既有“自己失败”,又有“打败别人”的意思。由此可见,“败”的使动与自动用法,与“败”自身词义具有一定的对应关系。因此,古代汉语中,“A大败B”表示“A胜B败”,是常规的语法表达,如:

(20)丙戌,复战,大败吴师,获太子友、王孙弥庸、寿於姚。(春秋《左传》)

(21)吴王不听,伐齐,大败齐师於艾陵,遂威邹鲁之君以归。(西汉《史书》)

与“大败”用法相似的,还有“打败、战败”。在《现代汉语词典》中,这两个词释义如下:

【打败】(1)战胜(敌人)。(2)在战争或竞赛中失败;打败仗。

【战败】(1)打败仗;在战争中失败(2)战胜(敌人);打败(敌人)

从释义可知,当“打败、战败”带宾语时,其含义为“战胜对方;打败对方”,不带宾语时,为“失败、打败仗”义。但新出现的“完败”与这样的意义用法截然相反。

从各类媒体使用的“完胜、完败”来看,其中“A完败B”格式的含义无一例外均为“A败B胜”,表示“在球类、棋类等比赛中一直处于较大劣势而输给对手”这一含义,这与“大败”截然相反。据此,我们认为,“败”在“A大败B”与“A完败B”中的含义已经发生了变化,即从“打败对方”变成了“自己失败,败给对方”。

除“A完败B”外,还有“A完败于(给)B”的用例,如:

(22)昨日,2010年亚洲少年足球锦标赛在乌兹别克展开争夺,中国队迎战小组赛第一个对手伊拉克队。经过90分钟的激战,中国队0比2完败于伊拉克队。(中国日报 2010.10.26)

(23)不过,他们也能在最近两轮作客,同样的以0比2完败于米德斯堡、波尔顿。

(24)分组赛以0比2完败于墨西哥,半决赛与乌拉圭打成2比2,最后依靠互射点球艰难取胜。

(25)千里达与多巴哥的整体实力肯定不如英格兰,在世界杯小组赛以0比2完败给英军就是一个最好的例子。

(26)上一仗欧冠联主场对阵里昂的比赛当中,司徒加完败给对手,今仗客场作战更加难以有所作为。

“完败”在现代汉语中沉淀下来,在格式1中“完败”不仅与“大败”构成了一个分别实现“败”两个义项互补的系统,而且在形式与意义上都与“完胜”完全相反,这符合反义词的一般特征,也保证了二者在“胜败”范畴中角色分明,不致混淆。从这个角度说,“完胜、完败”的出现具有充分的理据,并对完善现代汉语“胜败”义场词汇系统具有重要作用。

与“大败、完败”同为偏正结构的“胜败”义场词语还有“惨败、溃败、惜败”等,但“惨败、溃败”并没有发生类似“完败”的意义变化,个中原因,我们认为可能跟这几个词的语义色彩差异有关。从修饰成分来看,“大、完”语义中性,与“胜、败”均能搭配,“惨、溃”语义负面、消极,不能与“胜”组合成词,语言系统中也就没有“溃胜、惨胜”与“溃败、惨败”二分天下,也就不能形成类似“A完胜B”与“A完败B”语义相反的格式。

而“惜败”的情况有些特殊,“惜”语义重在表明一种主观认识和态度,其语义的消极、负面程度不如“惨、溃”高,在一定条件下存在与“胜”组合成词的情况,形成“A惜胜B”格式,表示“A胜B败”的含义,尽管这种情况相对而言很少,在网络中用例也不多,在海外华文媒体语料库中亦未见用例。如:

(27)76人惜胜头号大敌凯尔特人后决心痛改前非,今天他们明显抑制了前两场23次助攻的Iguodala的球权改由莫文蔚 Andre Miller操盘。(虎扑网,2007.4.2)

而在“A惜败B”格式中,无一例外都表示“A败B胜”的含义,如:

(28)男单比赛中,世锦赛亚军、印尼新星索尼惨负新加坡老将林羽峰,中国的二号种子鲍春来以1比2惜败泰国名将文萨,以个人名义参赛的陈宏以1比2不敌印尼名将道菲。

(29)但在与德国的半决赛上,鲁斯图的神话没有得到延续,在第79分钟,正是因为他的出击失误,才让克洛斯反超比分,最终土耳其2比3惜败德国。

如此,“A惜败B”与“A完败B”一样,在格式义上与“A大败B”相反。所不同的是,“惜胜”源自“惜败”的类推,且使用频率较低,与之相反的“惜败”在实际使用中,也常出现“A惜败于(给)B”格式,表明“A惜败B”格式还不太稳定,处于一种过渡状态。在北大库中,“A惜败B”格式共有25例,“A惜败于(给)B”格式共有55例,前者明显少于后者,其他媒体也有用例,如:

(30)在21日的比赛中,阿贾克斯队的老对手埃因霍温队以2∶3惜败海伦芬队。现排名第二的埃因霍温队的积分还是49分。(北京大学中国语言学中心语料库)

(31)联合会杯网球赛亚大区中国队1-2 惜败于印尼 (新浪网,2003.4.26)

在东南亚华文媒体语料库中,我们检索到“惜败”用例共131例,其中有“A惜败 B”11例,“A 惜败于B”16例,“A 惜败给B”39例,“A惜败B”用例也明显少于“A惜败于(给)B”。如:

(32)男单比赛中,世锦赛亚军、印尼新星索尼惨负新加坡老将林羽峰,中国的二号种子鲍春来以1比2惜败泰国名将文萨,以个人名义参赛的陈宏以1比2不敌印尼名将道菲。

(33)前一轮,塞维利亚主场3比0大胜华伦西亚,上一仗,他们在最后1分钟遭对手施毒手,作客以3比4惜败马德里竞技。

(34)意甲联赛第17轮争夺战中,罗马在队长托迪受伤的情况最终停下了连胜的脚步,作客马西米诺球场以2比3惜败给卡塔尼亚。

(35)2000年的美国总统大选中,戈尔惜败于布什。

上述讨论表明,“A完败(惜败)B”较之“A大败(打败、战败)B”的含义已经发生了质变,但这个质变过程存在一定的过渡状态,即格式稳定性连续统:

“A完败B”>“A惜败(于)B”>“A溃败(惨败)B”*(“>”表格式稳定性高于)

由此可见,“A完败(惜败)B”较之“A大败(打败、战败)B”的意义变化,并不是孤立的个案,而是一个有着相同规律的系统的变化。这个系统中由于语义及使用频率等原因,同一类词中存在格式稳定性差异,“A完败B”最稳定,“A惜败B”次之,与“A惜败(于)B”并存,“A溃败(惨败)B”尚未成为合法的语法格式。正是这种系统变化的力量,在“A完败(惜败)B”相对于“A大败B”的新意义产生过程中,起了重要的推动作用。

由此,我们可以梳理出一个体现“败”不同义项的词语系统:

三、“完败、惜败”在华语媒体的使用特点与启示

作为体现“败”“自破曰败”含义的“完败、惜败”,在格式1中具有相同的意义用法,在华语视角下,二者使用具有哪些特点,这是本文想进一步探讨的问题。

通观“完败”在汉语和海外华语中的使用情况,可以发现“完败”在两个范畴的使用存在以下三个特点。

1.核心区与非核心区不平衡

郭熙[4]22-28指出华语是以普通话为核心的华人共同语,中国大陆可看作全球华语的核心区。根据这样的观点,大陆以外的其余地区均为华语的非核心区。

观察核心区和非核心区的华语语料,在格式1中,“完败”的用法主要有以下三种,即“A完败B”,“A完败于B”,“A 完败给B”。如:

(36)在慕尼黑一役,德国0比3完败捷克,以双方的实力比拼,即使出现意外,德国也不可能净输3球。

(37)在男单决赛中,手握奥运门票的中国选手陈金先扬后抑,最终以18比21、18比21完败于韩国悍将朴成奂,痛失桂冠。

(38)洛杉矶银河期待的好运未到,当贝汉捂着膝盖成为球队观众后,新东家在热身赛以0比3完败给墨西哥的老虎队。

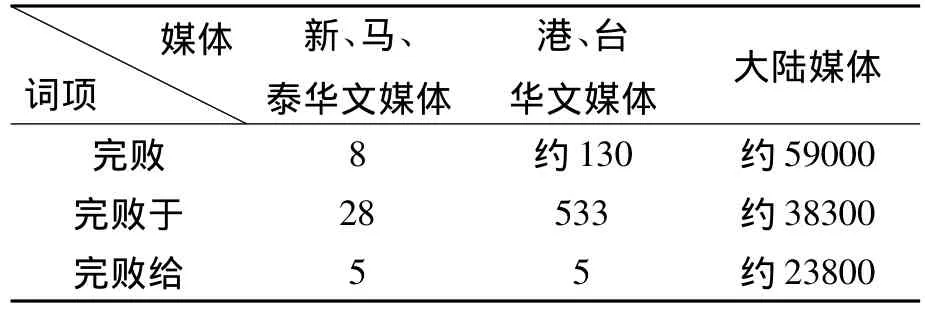

以下是有关语料库中这三种用法的大概情况:

东南亚、港台、大陆“A完败(于、给)B”使用情况

从上表可知,在新马泰及港台华语媒体中,“A完败B”的使用比例明显少于“A完败于(给)B”,大陆媒体中二者大致相当。从海外华语到大陆的普通话,存在“A完败B”增多而“A完败于(给)B”减少的倾向。从非核心区华语的形成及使用情况看,非核心区的华语一般随华人的大规模移民海外而逐渐形成,其语言成分中往往更多地保留了汉语较早时期的用法,而这些用法在现代汉语中已不用或含义用法发生了变化,由此在一定程度上形成了核心区和非核心区华语的差别。非核心区“A完败于(给)B”用例明显更多,应该是保留了古汉语中“败”表示“自破曰败、失败”的用法,介词“于”介引出败给的对象,如:

(39)臣愚患之。智如目也,能见百步之外而不能自见其睫。王之兵自败于秦、晋,丧地数百里,此兵之弱也(战国《韩非子》)

(40)却说魏主曹睿设朝,近臣奏曰:“大都督曹真数败于蜀,折了两个先锋,羌兵又折了无数,其势甚急。(明《三国演义》)

而在核心区中,“A完败B”使用频率比“A完败于(给)B”略高,这与非核心区的情况有些不同。之所以出现这种变化和倾向,我们认为有以下两个原因。一则“完败”本身含义为“彻底失败”,理论上讲,在格式1中,需要一个介词来介引“败给”的对象语义才自足,这个介词一般是“于”或“给”。但“A完败于B”在形式上与“A完胜B”不对称,在“完胜”的类推作用下,“A完败B”承担了“A完败于B”的意义与功能,而这个意义与古汉语中“败”的“自破曰败”的意义吻合,因而可看作在类推和句法格式作用下“败”的意义的回归;二则与“完胜”在形式和意义上对称,符合一般意义的反义词在形式上相反相对的特征,易于被人们理解和接受。

而与“完败”在格式1中意义和用法相同的“惜败”,在核心区和非核心区存在相同的趋势,均为“A惜败B”少于“A惜败于(给)B”(详见上文讨论),表明二者之间不平衡,“A惜败B”格式还不太稳定。

综上所述,核心区“A完败B”占优势,非核心区“A完败于(给)B”占优势,这是“完败”在两个范畴使用不平衡之所在。

2.词义形象,多用于媒体和书面语

在具体使用中,两词语中的语素“完”均为“完完全全地、彻底地,以绝对优势地”等义,这些含义与其他几个词语如“大胜、全胜、大败”等的含义具有一定的差异性与互补性,可以表达其他词语不能表达的微妙含义,与其他几个词语不存在语义上的等同与冲突,因而得以进入该语义场而完善该系统。

在使用方面,“完胜、完败”大多在媒体中使用,描写各类比赛、竞争等的结果,且标题中比正文中使用略多。无论在普通话还是海外华语中,“完胜、完败”目前在口语中都很少使用。

3.“完败”可能源于“完胜”的类推

从上文的语料检索情况可知,“完胜”、“完败”都是近年来出现的新词语,且“完胜”先于“完败”出现。据此,我们推测,“完败”可能源自对“完胜”的类推。其一,从出现时间看,“完败”晚于“完胜”出现,模仿、类推自“完胜”具有可能;其二,从词语构造特点看,二者拥有相同的语素和结构方式,语义相反,一起构成一对反义词。上文说过,“完败”的出现,不仅与“大败”一起实现了“败”两个义项,而且在形式与意义上都与“完胜”相反,这符合反义词的特点,也保证了二者在“胜败”范畴中角色分明,不致混淆。因此,“完败”一经产生便在“胜败”义场中固定下来,并活跃于媒体和书面语之中。

“完败”及“X败”个案,对我们的语言研究具有一些启示。要而言之,大略有二:华语视角和互动影响。

华语视角在全球视野内审视华语,势必带来不同侧面、不同层次、多角度观察华语的观念。普通话中很多一时看起来较新的、甚至不合汉语语法的现象,放在全球华语的大背景下,或许就是十分正常的现象,只是这些现象对普通话产生影响而已。普通话与海外华语,或核心区与非核心区华语的发展不同步。华语以核心区即普通话为源头,在发展过程中,非核心区往往较多的保留了古代或较早时期的意义用法,而核心区由于语言发展,古代或较早用法现在已经不常使用,这就使两个区域的同一个语言现象的意义用法存在差异。这种差异是历时演变在共时层面的表现。如华裔学生口语中常用“而已”来表示往小处说,而这个词本身是书面语词汇,一般来说对留学生应该较难,但非核心区的华语中保留了这个词,因而他们使用这个词几乎没有问题。(周清海[8])这些现象,都是核心区与非核心区华语互动影响的结果。近十年来,互联网迅速发展,客观上为语言的传播创造了以往任何时期都没有的有利条件,核心区与非核心区华语的交流、互动也就更加频繁和直接。有了这样的视角和理念,我们就有可能以较宏观的眼光看到不同区域华语的总体面貌,理解它们的差异及其缘由,这于深化华语研究、提高华文教学效率都具有积极意义。

[1]汤志祥.汉语新词语和对外汉语教学[J].语言教学与研究,2002,(2).

[2]苏新春,黄启庆.新词语的成熟与规范词典的选录标准——谈《现代汉语词典》(2002增补本)的“附录新词”[J].辞书研究,2003,(3).

[3]郭熙.论“华语”[J].暨南大学华文学院学报,2004,(2).

[4]郭熙.论华语研究[J].语言文字应用,2006,(2).

[5]陆俭明.关于建立“大华语”概念的建议[J].汉语教学学刊,2005年第1辑.

[6]李宇明,主编.《全球华语词典》[M].北京:商务印书馆,2010.

[7]吕叔湘.说“胜”和“败”[M]∥吕叔湘自选集.上海:上海教育出版社,1989.

[8]周清海.汉语融合时代的汉语研究与汉语教学研究[R].暨南大学华文学院学术报告,2010-10-17.

[责任编辑 范俊军 责任校对 王 桃]

H136

A

1000-5072(2012)07-0081-07

2011-07-16

杨万兵(1973—),男,四川内江人,暨南大学华文学院讲师,博士,主要研究方向为对外汉语教学和华文教育。

国家语委“十二五”科研规划2011年委托项目《海外华语使用情况调查》(批准号:WT125-2);

国务院侨办2011科研项目《传承与认同——新形势下海外华文教育策略研究》(批准号:GQBY2011021)。

* 本文承郭熙、胡仕云、汪惠迪等先生提出了宝贵修改意见。《暨南学报》编辑部匿名审稿专家也提出了若干意见,谨此致谢。文中错谬由笔者负责。