低蛋白质补充合成氨基酸日粮对9~16周龄宁都三黄鸡生长性能和胴体品质的影响

江西农业大学动物科技学院 王自蕊 游金明* 刘三凤瞿明仁 黎观红 谌 微

许多研究表明,降低日粮蛋白质水平并补充合成氨基酸是降低畜禽氮排泄,减少环境污染的一个有效途径。按照理想蛋白氨基酸模式,以可消化氨基酸为基础,添加合成氨基酸,配制成符合畜禽营养需要的平衡日粮,可以在不影响畜禽生产性能的情况下,提高饲料利用率,使日粮中粗蛋白质水平降低2%~3%,氮排出量可减少20%~50%(路复员和王恬,2002;丁晓明,1996;Deschepper和 De,1995;Han 等,1992)。目前在宁都三黄鸡这一地方优良品种鸡上的低蛋白质日粮研究鲜见报道。本研究以宁都三黄鸡为试验对象,旨在研究低蛋白质日粮补充前三种限制性氨基酸对其生长性能和胴体品质的影响,进而为低蛋白质日粮在宁都三黄鸡中的研究与应用提供理论依据。

1 材料与方法

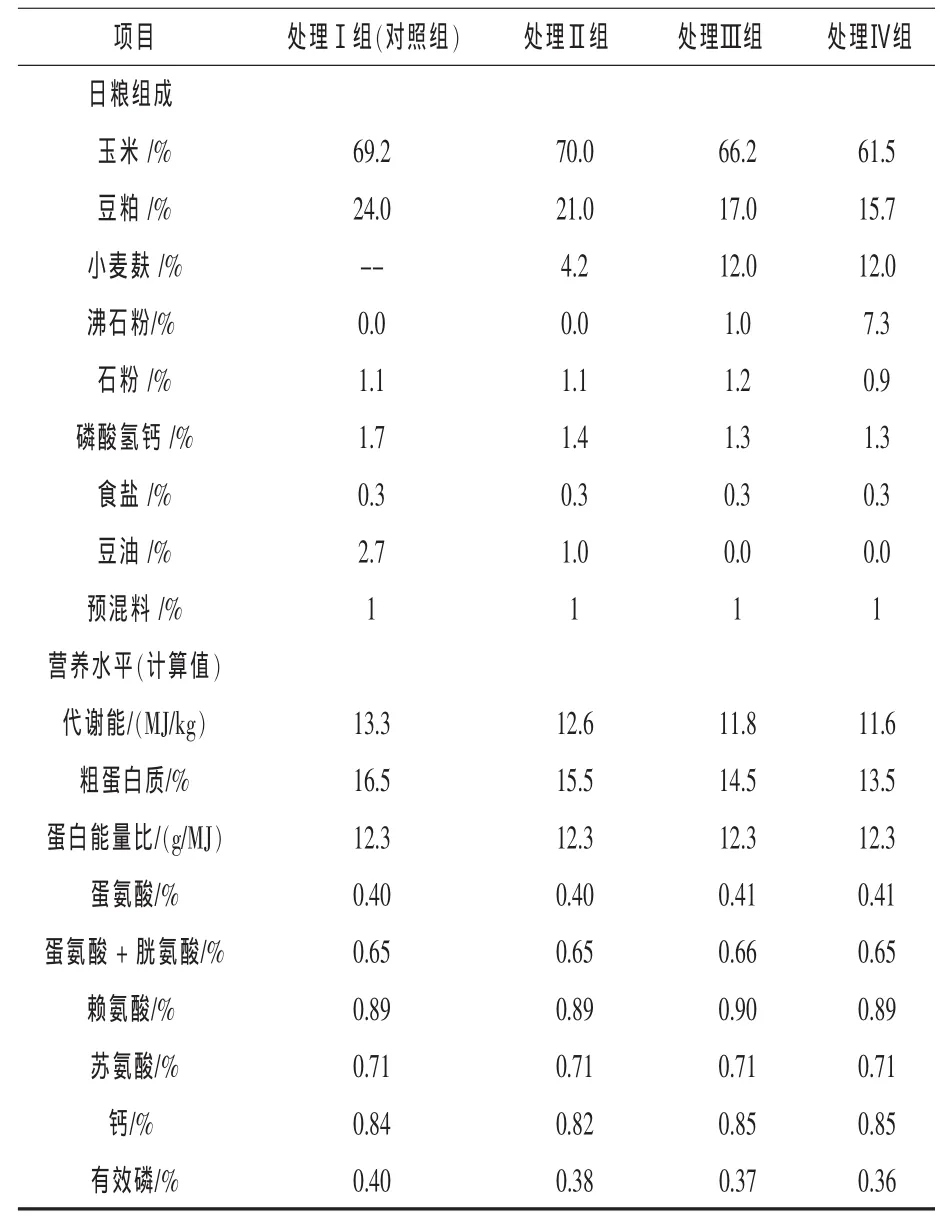

1.1 试验动物与设计 选用160羽9周龄体重为(573.1±11.0)g的健康宁都三黄母鸡,随机分为4个处理,每个处理4重复,每个重复10羽黄鸡。1.2 试验日粮 4个处理的日粮均为玉米-豆粕型日粮。处理Ⅰ(对照组)日粮按照我国黄羽肉仔鸡饲养标准(2004)进行配制,其中代谢能为13.3 MJ/kg、蛋白质含量为16.5%(蛋白质/代谢能=12.3 g/MJ。处理Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(试验组)日粮的蛋能比与处理Ⅰ保持一致,代谢能分别为12.6、11.8、11.6 MJ/kg,蛋白质含量分别为 15.5%、14.5%、13.5%。4组日粮均补充了前3种限制性氨基酸——蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸,以满足试鸡对其需要。日粮组成及营养水平见表1。

1.3 饲养管理 试验在江西农业大学肉鸡消化代谢室进行。试验鸡只在带有集粪盘的代谢笼(50 cm×45 cm×37 cm)内饲养。在试验开始前1周,用甲醛和高锰酸钾进行彻底的熏蒸消毒。舍内温度、湿度和光照按常规饲养管理要求控制,鸡只免疫按鸡场常规程序执行。整个试验期间自由采食和饮水。试验期为9~16周龄,共56 d。

1.4 测定指标及方法

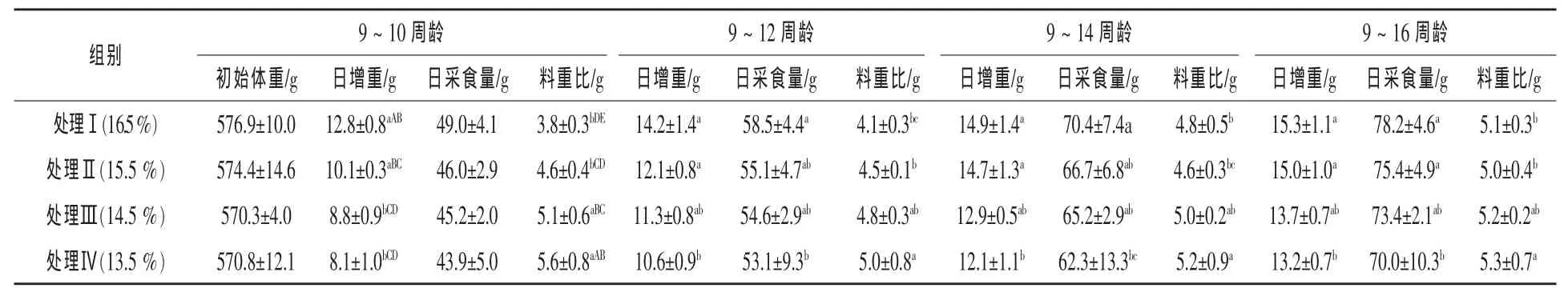

1.4.1 生长性能 在试验前、后每2周及试验结束时称取鸡只个体重,并记录各重复鸡的采食量,用于计算各组鸡 9~10、9~12、9~14、9~16 周龄的平均日增重、日采食量和饲料转化效率。

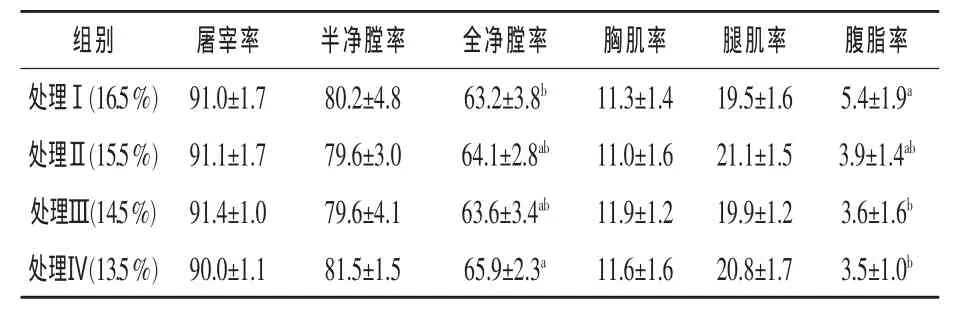

1.4.2 胴体品质 于试验结束时从每个重复中随机选取2羽黄鸡进行屠宰,并测定屠宰率、全净膛率、半净膛率及腹脂率。

表1 9~16周龄宁都三黄鸡日粮组成及营养水平(饲喂基础)

屠宰率/%=放血去毛重/体重 ×100;

全净膛率/%=全净膛重/体重 ×100;

半净膛率/%=半净膛重/体重 ×100;

腹脂率/%=腹脂重/体重 ×100。

1.5 数据处理与统计 所有试验数据应用SPSS 16.0软件进行方差分析,结果以“平均数±标准差”表示,经F检验组间差异显著者再进行Duncan’s多重比较。

2 结果分析

2.1 低蛋白质补充合成氨基酸日粮对9~16周龄宁都三黄鸡生长性能的影响 由表2可见,在蛋能比保持不变的情况下,日粮蛋白质由16.5%降至14.5%及以下时,9~10周龄宁都三黄鸡的日采食量无显著变化(P>0.05),但日增重显著降低(P<0.01),料重比显著升高(P<0.05)。日粮蛋白质由16.5%降至13.5%时,尽管补充了蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸,9~12周龄宁都三黄鸡日采食量、日增重均显著降低(P<0.05),料重比显著提高(P<0.05)而蛋白质降低2个百分点时上述三项指标均无显著变化(P>0.05)。日粮蛋白质降低在2个百分点以内时,9~14周龄宁都三黄鸡的日采食量、日增重和料重比均未产生显著变化(P>0.05)。 在整个试验期(9~16周龄),日粮蛋白质由16.5%降至14.5%对三黄鸡的日采食量、日增重及料重比影响不显著(P>0.05)。然而,当蛋白质降低幅度达3个百分点时,尽管补充了足够的蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸3种限制性氨基酸,但宁都三黄鸡的生长性能仍受到显著影响,即日增重降低 13.73%(P<0.05),采食量降低10.49%(P<0.05), 料重比提高 3.92%(P<0.05)。

2.2 低蛋白补充合成氨基酸日粮对9~16周龄宁都三黄鸡胴体品质的影响 由表3可见,在保持蛋能比不变的情况下,日粮蛋白质降低3个百分点并补充合成氨基酸,三黄鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率以及腿肌率均未产生显著变化 (P>0.05),但对全净膛率和腹脂率影响显著(P<0.05)。日粮蛋白质为13.5%时,黄鸡全净膛率最高,达65.9%,较对照组提高4.27%(P<0.05)。日粮蛋白质降低1个百分点时,与对照组相比腹脂率降低,但差异不显著(P>0.05)。当蛋白质由16.5%降至14.5%及以下时,三黄鸡腹脂率显著低于对照组(P<0.05)。而蛋白质为15.5%~13.5%时,三黄鸡腹脂率组间未见显著差异(P>0.05)。

表2 低蛋白补充合成氨基酸日粮对宁都三黄鸡生长性能的影响

表3 低蛋白补充合成氨基酸日粮对宁都三黄鸡胴体品质的影响%

3 讨论

关于低蛋白质日粮对宁都三黄鸡生长性能的影响目前相关报道较少。本试验结果表明,在整个试验期,日粮蛋白质由16.5%降至14.5%,宁都三黄鸡日采食量、日增重和料重比未产生显著变化。然而,当蛋白质降低幅度达3个百分点时,尽管补充了蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸3种限制性氨基酸,但宁都三黄鸡的生长性能仍受到显著影响。通常情况下,降低日粮蛋白质水平将引起肉鸡生长性能的下降(Jiang等,2005),但原因尚不十分明确。粗蛋白质水平的降低程度,氨基酸的添加种类和添加水平,日粮原料的组成,动物的种类和年龄均可能是导致鸡生长性能下降的原因(Corzo等,2005)。当蛋白质水平降低到一定的程度后,仅仅添加必需氨基酸可能是不够的,此时应该考虑非必需氨基酸的需要量。由此可知,即使按照氨基酸需要量添加各种限制性氨基酸,肉仔鸡日粮粗蛋白质水平的下降幅度也不宜太大。

低蛋白质日粮对鸡的胴体品质(如腹脂率)有一定影响。当对肉仔鸡使用高能低蛋白质日粮时,会使鸡的脂肪沉积加快(邹勇和张建军,2003)。王自蕊(2007)研究表明,在保持代谢能水平不变的情况下,日粮蛋白质水平降低1~4个百分点,肉鸡腹脂率线性升高。崔玉铭等(2010)研究报道,在代谢能保持不变时,日粮蛋白质水平降低1.5%、3.0%,使21日龄肉仔鸡腹脂率显著提高,蛋白质水平降低引起腹脂率的增加,可能是由于饲料转化效率下降导致日粮蛋白质的不足所引起(Lip-stein等,1975)。不过,当使用低蛋白质日粮同时补充氨基酸(尤其是在保持蛋能比一定时),情况有所改观。因为腹脂和日粮的蛋能比之间存在密切关系,蛋能比越高,腹脂的沉积也越少(Rezaei等,2004)。本研究在蛋能比一定的情况下,降低日粮蛋白质水平同时补充前3种限制性氨基酸时,宁都三黄鸡的腹脂率显著降低。

现在较为一致的观点认为,配制合理的低蛋白质日粮需要以理想蛋白质模式为基础,低蛋白质日粮的赖氨酸水平必须和高蛋白质日粮一致,而且,其他必需氨基酸和赖氨酸的比例要达到理想蛋白质的标准,才能保证动物的生产性能不受负面影响。蛋白质水平的降低,虽然可通过添加合成氨基酸满足动物氨基酸的需要,但其中一些与蛋白质有关的物质的供应就会下降,从而影响生产性能。研究表明,体内一些活性肽的结构完全与一些蛋白质在消化道中降解后生成的片段结构相同,饲料中添加少量肽制品可以显著提高动物生长速度,改善饲料利用率,因此,适宜的肽供应比游离氨基酸供应对动物机体更重要(吕爱军等,2004)。

另外,在低蛋白质日粮下必需氨基酸和非必需氨基酸之间的关系还有待进一步完善。在使用低蛋白质日粮时,一些非必需氨基酸可能会成为肉鸡理想蛋白质的新成员。研究表明,在低蛋白质日粮中补充甘氨酸可使采食低蛋白质日粮的肉鸡获得与传统日粮肉鸡相似的生长性能,原因是甘氨酸在一些代谢功能上是必需的,包括参与蛋白质、嘌呤、谷胱甘肽和肌酸的合成,在肉鸡营养中其作用是合成尿酸以排出过量的氮(Dean,2005;Corzo等,2005)。若要使采食低蛋白质日粮的肉鸡获得最佳的生长性能,必须注意在配制低蛋白质日粮时其非必需氨基酸的需要量。然而,目前还没有确定在采用含足量必需氨基酸的日粮时,对非必需氨基酸的具体需要量。当一种日粮中非必需氨基酸的含量有限时,那么必需氨基酸就会转变为非必需氨基酸以致可能使必需氨基酸的量减少到产生限制性从而降低鸡的性能。有研究表明,肉鸡达到最佳生产性能时,非必需氨基酸与必需氨基酸之比应为 45∶55(Lemm 等,2002)。 目前,有关非必需氨基酸与必需氨基酸的适宜比例的报道很少,但日粮中的非必需氨基酸与必需氨基酸适宜比例可能是反映饲喂低蛋白质日粮对鸡生产性能影响程度的一个十分关键的因素。

4 小结

本试验条件下,综合生长性能和胴体品质指标,在补充蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸前3限制性氨基酸的情况下,宁都三黄鸡日粮粗蛋白质降低的幅度不应超过2个百分点。

[1]路复员,王恬.通过营养调控手段控制动物生产对环境的污染[J].家畜生态,2002,23(1):60~63.

[2]王自蕊.低蛋白质日粮添加合成氨基酸对肉鸡生产性能和胴体品质的影响:[硕士学位论文][D].北京:中国农业大学,2007.

[3]崔玉铭,齐利枝,胡大君.低蛋白日粮对肉仔鸡生长性能和屠宰性能的影响[J].饲料工业,2010,2:42~45.

[4]邹勇,张建军.日粮蛋白水平对肉用仔鸡腹脂率影响的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2003,3:10~12.

[5]丁晓明.关于按可利用氨基酸设计家禽饲料配方的初步建议[J].中国饲料,1996,5:14~17.

[6]王自蕊,游金明.低蛋白质日粮补充合成氨基酸在肉鸡营养中的应用[J].中国饲料,2009,9:29~31.

[7]吕爱军,穆阿丽,左进芳,等.低蛋白质日粮在养猪业中的应用研究[J].现代畜牧兽医,2004,11:8~10.

[8]Corzo A,Fritts C A,Kidd M T,et al.Response of broiler chicks to essential and non-essential amino acid supplementation of low crude protein diets[J].Animal Feed Science and Technology,2005,118:319~327.

[9]Dean D.Amino acid requirements and low crude protein,amino acid supplemented diets for swine and poultry:[Ph.D.Dissertation][D].Louisiana State University,Baton Rouge.2005.

[10]Deschepper K,De G G.Effect of dietary protein,essential,and nonessential amino acids on the performance and carcase composition of male broiler chickens[J].British Poultry Science,1995,36:229~245.

[11]Han Y M,Suzuki H,Parsons C M,et al.Amino acid fortification of a low-protein corn and soybean meal diet for chicks[J].Poultry Science,1992,71:1168~1178.

[12]Jiang Q,Waldroup P W,Fritts C A.Improving the utilization of diets low in crude protein for broiler chicken:1.Evaluation of special amino acid supplementation to diets low in crude protein [J].International Journal of Poultry Science,2005,4(3):115~122.

[13]Kerr B J,Easter R A.Effect of feeding reduced protein,amino acidsupplemented diets on nitrogen and energy balance in grower pigs[J].Journal of Animal Science,1995,73:3000~3008.

[14]Lemme A,HoehlerD,Brennan JJ,etal.Relativeeffectivenessof methionine hydroxy analog compared to DL-methionine in broiler chickens[J].Poultry Science,2002,81:838~845.

[15]Lipstein B,Bornstein S,Bartov I.The replacement of some of the soybean meal by the first-limiting amino acids in practical broiler diets:3.Effects of protein concentrations and amino acid supplementations in broiler finisher diets on fat deposition in the carcass[J].British Poultry Science,1975,16:627~635.

[16]Rezaei M,Moghaddam H N,Reza J P,et al.The effects of dietary protein and lysine levels on broiler performance,carcass characteristics and N excretion[J].International Journal of Poultry Science,2004,2:148~152.

[17]Waldroup P W,Jiang Q,Fritts C A.Effects of glycine and threonine supplementation on performance of broiler chicks fed diets low in crude protein[J].International Journal of Poultry Science,2005,4(5):250~257.