广西烤烟棒孢霉叶斑病病原分子鉴定及其生物学特性补充

谭海文, 卢燕回, 王 雅, 陈振东, 袁高庆, 林 纬, 黎起秦*

(1.广西大学农学院,南宁 530004;2.广西区烟草公司,南宁 530023)

广西烤烟棒孢霉叶斑病病原分子鉴定及其生物学特性补充

谭海文1, 卢燕回2, 王 雅1, 陈振东1, 袁高庆1, 林 纬1, 黎起秦1*

(1.广西大学农学院,南宁 530004;2.广西区烟草公司,南宁 530023)

本文对广西烤烟棒孢霉叶斑病的病原进行鉴定,并对其生物学特性进行初步研究。根据该病原菌的形态特征、致病性及rDNA-ITS序列测定,将引起广西烤烟棒孢霉叶斑病的病原菌鉴定为山扁豆生棒孢(Corynesporacassiicola)。生物学特性测定结果表明:27.5℃、培养初始pH为6、以麦芽糖作为C源、硝酸钾作为N源及完全光照等条件最适合其菌丝生长;30℃、以乳糖作为C源、硝酸钾作为N源及完全黑暗等条件最有利于该菌分生孢子形成;27.5℃、湿度为100%+水膜、12h光暗交替等条件最有利于分生孢子萌发;分生孢子的致死温度为52℃。这是该病在广西的首次报道。

烤烟棒孢霉叶斑病; 山扁豆生棒孢; 鉴定; 生物学特性

致 谢: 感谢本科生覃茜同学的热心帮助。

* 通信作者E-mail:thwheaven@163.com

烤烟棒孢霉叶斑病于1973年第一次在尼日利亚发现,部分烟区发病率达15%以上,造成相当大的损失[1]。1998年,我国首次在贵州烟区发现该病,局部烟区严重发生,损失率高达15%~30%以上,当时将其病原确定为棒孢霉属(CorynesporaGüssow)一种[2]。2008年张中义先生将其鉴定为山扁豆生棒孢(多主棒孢)[Corynesporacassiicola(Berk.& Curst.)Wei][3]。

2010年5月,广西首次在罗城县烟区发现烤烟棒孢霉叶斑病;2011年4-8月调查发现,该病害在广西靖西县、富川县、德保县及南丹县烟区均有分布。

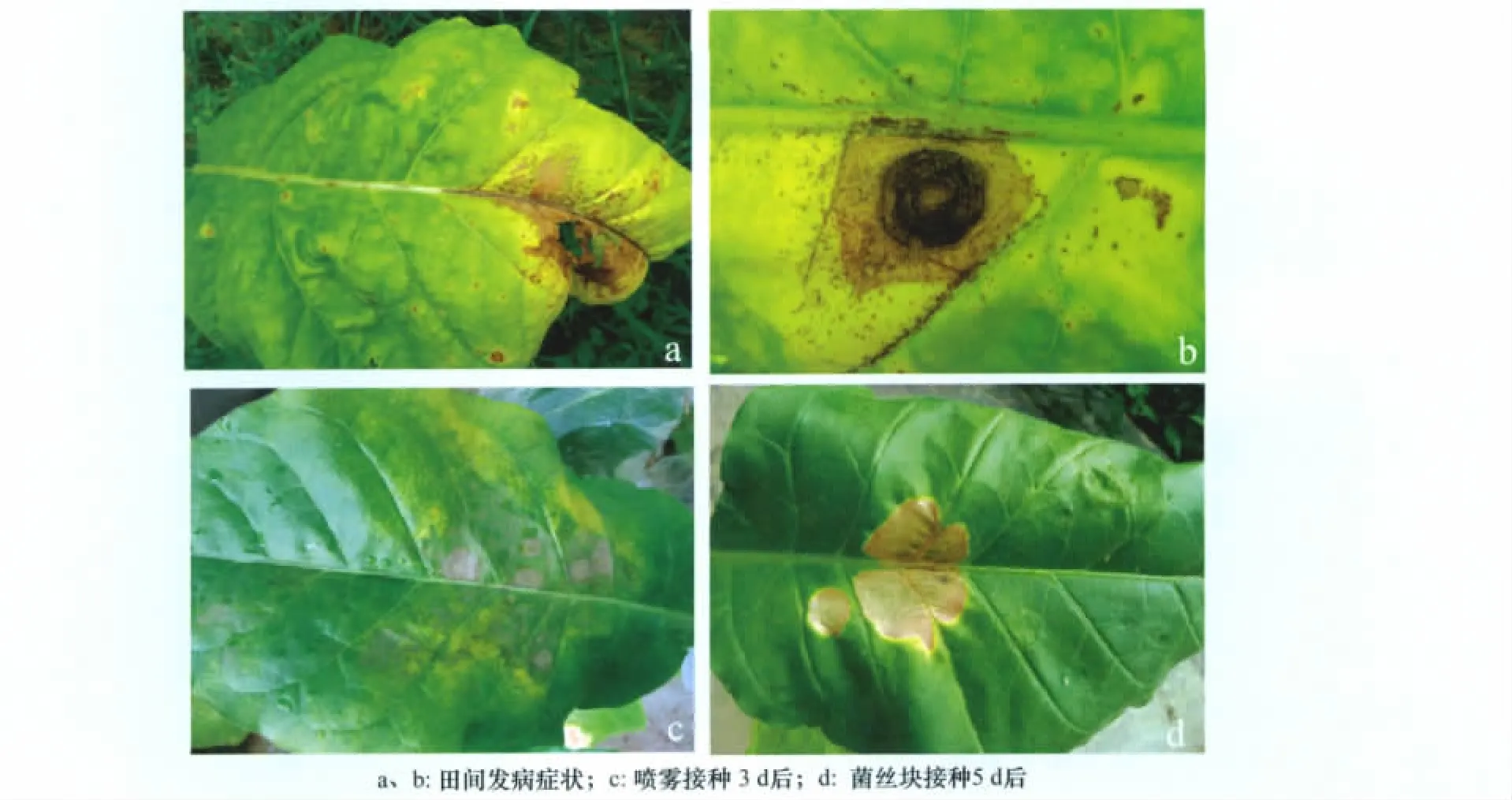

烤烟棒孢霉叶斑病主要危害烤烟成株期的中下部叶片,叶斑初为暗绿色小点,后转为褐色小斑,并

具黄色晕圈,密集的小斑最终联合为不规则形的褐色大病斑;中等大小的褐色病斑中部可见轮纹,湿度大时长有褐色霉层;叶脉受害后表现为褐色至黑褐色并下陷的条斑(图1a、b)。目前该病害在广西属零星发生,危害尚小。由于该病在广西属首次记载,作者对引起广西烤烟棒孢霉叶斑病的病原进行了鉴定,并对病原的生物学特性进行初步研究,为防治该病害提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

供试菌株分离自广西罗城县烟区发病的烟叶,从病害症状表现明显的烟株上采集新鲜标本。用常规组织分离法分离[4],经单孢纯化后的纯培养菌株LC10-11保存于PDA培养基斜面上,置4℃冰箱中贮存备用。

1.2 病原菌的致病性测定

分别以菌株的菌丝块和孢子悬浮液作为接种体对其在烟叶上的致病性进行测定。病原菌在PDA平板上培养7d后,分别用直径为5mm的打孔器及灭菌水制成菌丝块及浓度为40×镜下每视野约100个孢子的孢子悬浮液。选择健康烟株(品种为‘云烟97’)的中部烟叶进行无伤口接种,叶片先用75%的乙醇进行表面消毒,再用无菌水冲洗2~3次,分别将菌丝块及孢子悬浮液接于叶片上,以无菌PDA培养基及无菌水作为对照处理。接种的叶片套袋保湿48h,置于25~30℃的温室中,每隔2d观察发病情况。接种发病的叶片进行病原菌再分离,观察分离得到的病原菌是否与接种菌株相同。

1.3 病原菌的形态特征观察

将菌株移入PDA平板上,在28℃下培养9~15d,记录菌落的颜色和形态。将直径5mm菌丝块接种到离体烟叶片上保湿培养6d,挑取发病叶片上的褐色霉层制作玻片。

在光学显微镜下,分别观察PDA培养基及自然寄主上病菌的分生孢子、分生孢子梗及脐点等形态特征,并测量分生孢子的大小。

1.4 病原菌的rDNA-ITS序列测定

DNA提取:基本参照武波等[5]的SDS方法提取菌株基因组DNA。

PCR扩 增[6]:采用 通 用引 物ITS4:5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′,ITS5: 5′-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3′。扩增体系包括10×PCR 缓冲液(含 Mg2+)5.0μL,2mmol/L dNTP 5.0μL,5μmol/L ITS4 4.0μL,5μmol/L ITS5 4.0μL,5U/μLTaqDNA 聚合酶0.5μL,DNA 模板1.0μL,ddH2O 30.5μL,总体积50μL。反应程序为94℃预变性3min;94℃变性40s,55℃退火1min,72℃延伸1min,共35个循环;72℃延伸10min。

PCR扩增产物经凝胶电泳检测后,委托上海生工生物工程有限公司测序。将测得的rDNA-ITS序列与GenBank中的核酸序列库进行比对分析,查找同源性最高的病原菌序列。

1.5 病原菌的生物学特性测定

接种菌丝块的制取:在供试菌株复壮培养5d后,统一用直径为5mm的打孔器在菌落边缘制取。

孢子悬浮液的配制方法:用适量灭菌水冲洗培养12d后的菌落,滤去菌丝,稀释成40×镜下每视野约50个孢子的浓度。

用十字交叉法测量菌落直径;用血球计数板测定产孢量;用移液枪吸取60μL孢子悬浮液,涂于洁净的载玻片上,保湿培养,24h后镜检萌发率,每个重复检查100个孢子。各处理均设3个重复。

1.5.1 温度对菌丝生长、孢子形成及孢子萌发的影响

菌丝块移入PDA平板上,分别置于12种温度(7.5~42.5℃)条件的恒温箱中培养,9d后测量各菌落大小,12d后测产孢量。

将涂有分生孢子悬浮液的载玻片,分别置于上述12种温度的恒温箱中保湿培养,24h后镜检萌发率。

1.5.2 pH对菌丝生长的影响

用1mol/L HCl或1mol/L NaOH 将灭菌后的PD培养液调节至11种pH(2~12)水平,将菌丝块分别移入不同pH的PD培养液中,置于恒温摇床(28℃、100r/min)振荡培养,10d后称菌丝干重。

1.5.3 湿度对孢子萌发的影响

分别用不同浓度的硫酸调节干燥器内的相对湿度至50%、65%、75%、90%、100%。将孢子悬浮液涂于洁净载玻片,快速风干后,置于不同湿度的干燥器内。28℃下培养,24h后镜检萌发率,以相对湿度100%+水膜中的孢子萌发率为对照。

1.5.4 不同光照处理对菌丝生长、孢子形成及孢子萌发的影响

试验共设完全光照、12h光暗交替以及完全黑暗3种光照条件(21只36W的日光灯,灯距为15cm)。菌丝块接入PDA平板上,分别置于28℃下的3种光照条件中培养,9d后测量菌落直径,12 d后测产孢量。

将涂有孢子悬浮液的载玻片分别置于上述条件下保湿培养,24h镜检萌发率。

1.5.5 不同碳源氮源对菌丝生长及孢子形成的影响

采用真菌生理培养基[7](配方为:氮源1g、KH2PO40.5g、MgSO4·7H2O 0.5g、碳源5g、琼脂17g、蒸馏水1 000mL,高压蒸汽灭菌法进行灭菌),以硝酸钾为氮源,测定葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、果糖、纤维素、D-甘露醇、肌醇和可溶性淀粉对菌株生长的影响;以蔗糖为碳源,测定硝酸钾、硝酸钠、硝酸铵、氯化铵、硫酸铵、DL-丙氨酸、甘氨酸、大豆蛋白胨、酵母浸膏对菌株生长的影响。测试的碳、氮源采用过滤灭菌法进行灭菌。每种碳、氮源培养基倒平皿后移入菌丝块,28℃下培养,9d后测量菌落直径,20d后测产孢量。

1.5.6 致死温度测定

用已灭菌的毛细管吸取分生孢子悬浮液(悬浮液体积占毛细管容积的1/3,避免用火封口时影响孢子活性),分别置于6种温度(46~56℃,每2℃为一个梯度)的水浴锅中处理10min后,取分生孢子液涂于洁净载玻片上,28℃下保湿培养,24h后镜检萌发率,以孢子萌发率为零的处理作为孢子的致死温度。

2 结果与分析

2.1 病原菌的致病性

无伤条件下,将菌株接种到健康的烟叶上,回接1~2d,接种孢子悬浮液和菌丝块的烟叶全部发病。病斑初为水渍状,后逐渐扩展成圆形或近圆形的褐色叶斑,具黄色晕圈;叶脉受害后凹陷,变褐,对照烟叶不发病。从发病的病斑上能再分离到与接种菌形态一致的病原菌(图1c、d)。

图1 烤烟棒孢霉叶斑病症状

2.2 病原菌的形态特征

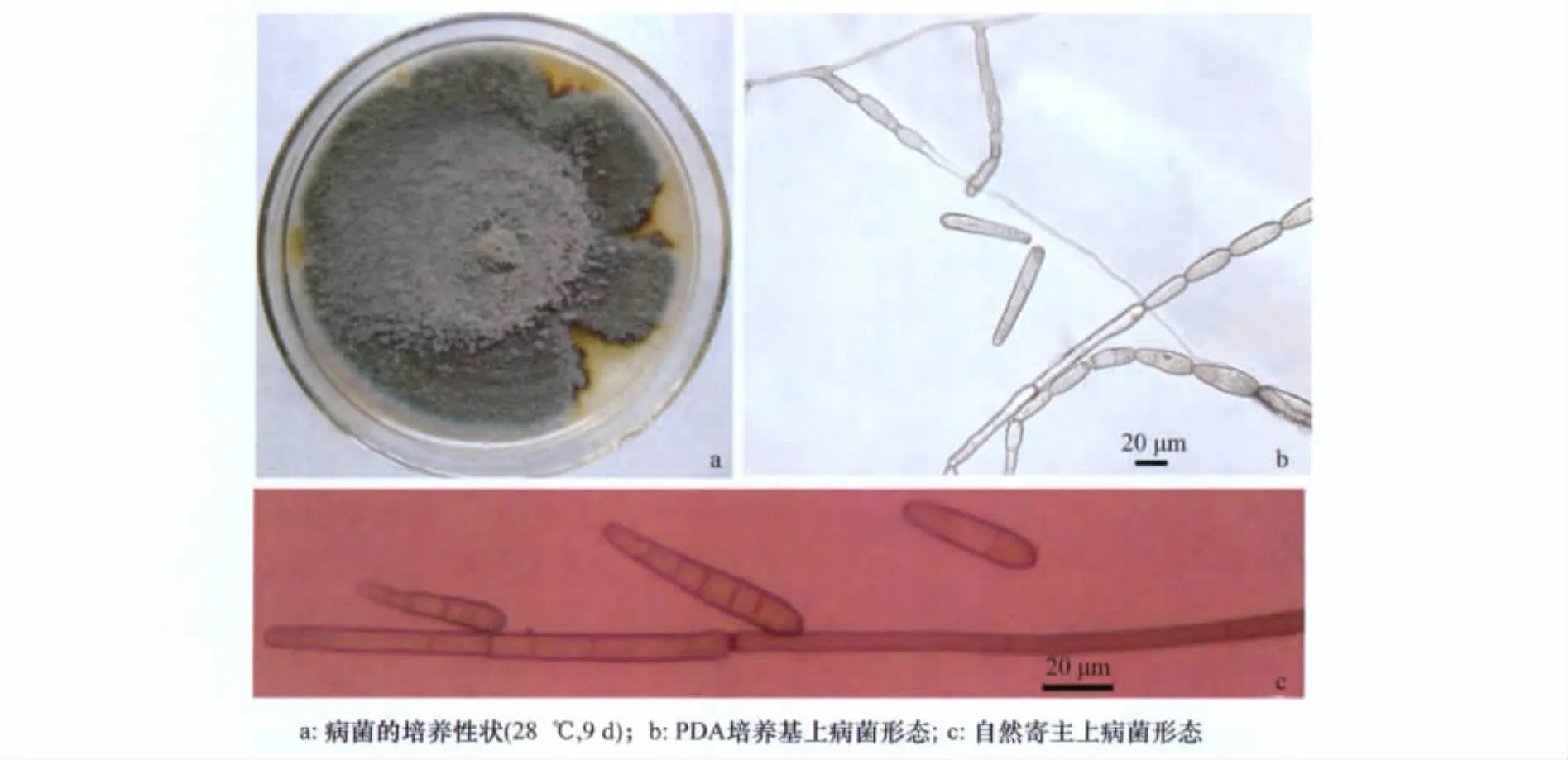

菌株在PDA平板上生长良好,菌落圆形,平铺,墨绿色至灰褐色,绒点状,边缘整齐,偶扇变,生长到后期分泌黑褐色色素。分生孢子梗从菌丝垂直生出,单生或丛生,直立或弯曲,不分枝,浅褐色,光滑,可连续层出多次使孢子梗形成节节状,顶端稍膨大。分生孢子顶生,单生,寄主上偶见2~3个孢子成链,PDA上几十个孢子成链;寄主病斑上分生孢子长圆柱形,大小为(41.8~127.2)μm×(6.1~11.8)μm,平均(113.5×8.4)μm;PDA培养基上分生孢子棒锥形,大小为(21.8~66.7)μm×(4.5~10.5)μm,平均(36.6×7.3)μm;分生孢子正直或弯曲,淡褐色,光滑,2~8个假隔膜,顶端钝圆,基部近截形,脐点明显(图2)。

2.3 病原菌的rDNA-ITS序列测定结果

菌株经过测序后获得530bp的DNA序列(GenBank登录号:JN034676),其碱基编码序列中1~41bp为部分18SrRNA,42~190bp为ITS1,191~348bp为5.8SrRNA,349~511bp为ITS2,512~530bp为部分28SrRNA。GenBank检索结果表明:与该菌株DNA-ITS序列同源性最高的100个菌株均为山扁豆生棒孢(多主棒孢)(Corynesporacassiicola),且同源性均为99%。

图2 烤烟棒孢霉叶斑病菌

根据病原菌的形态学特征及ITS序列同源性比较的结果,将引起广西烤烟棒孢霉叶斑病的病原鉴定为山扁豆生棒孢(多主棒孢)[Corynesporacassiicola(Berk .& Curt.)Wei][2-3,8]。

2.4 病原菌的生物学特性

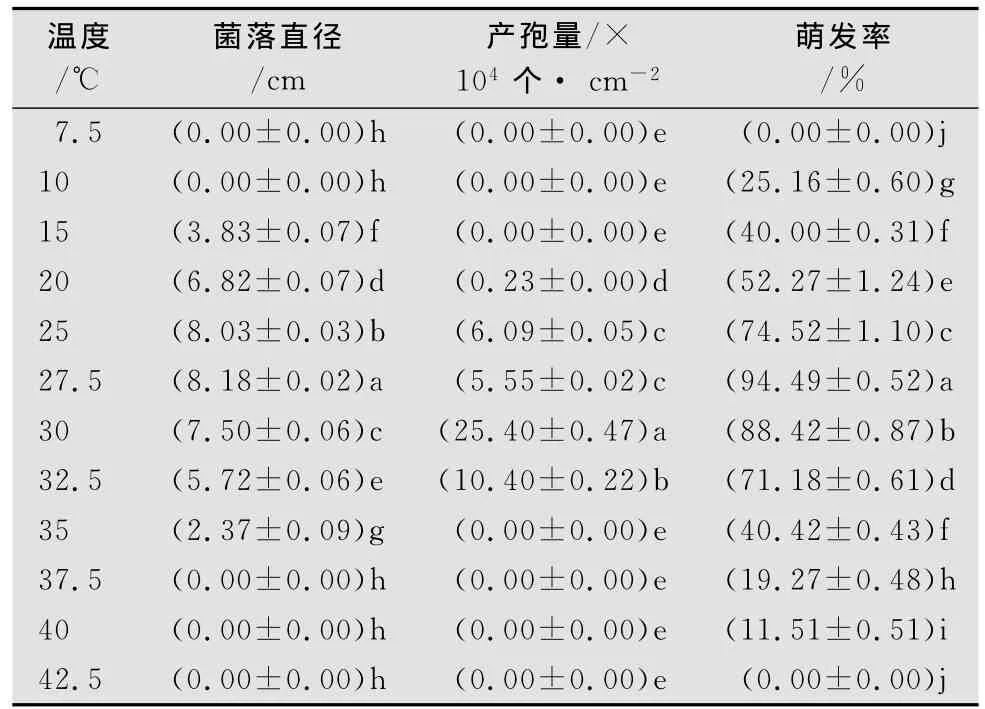

2.4.1 温度对菌丝生长、孢子形成及孢子萌发的影响

在PDA平板上,菌丝在低于10℃,高于37.5℃条件下不可生长,10℃时菌丝仅在原菌块上长,生长最适温度为27.5℃,25~30℃时,菌落扇变;产生分生孢子的温度范围是20~32.5℃,最适温度为30℃;分生孢子在无菌水膜条件下10~40℃均可萌发,最适温度为27.5℃(表1)。

表1 温度对菌丝生长、孢子形成、孢子萌发的影响1)

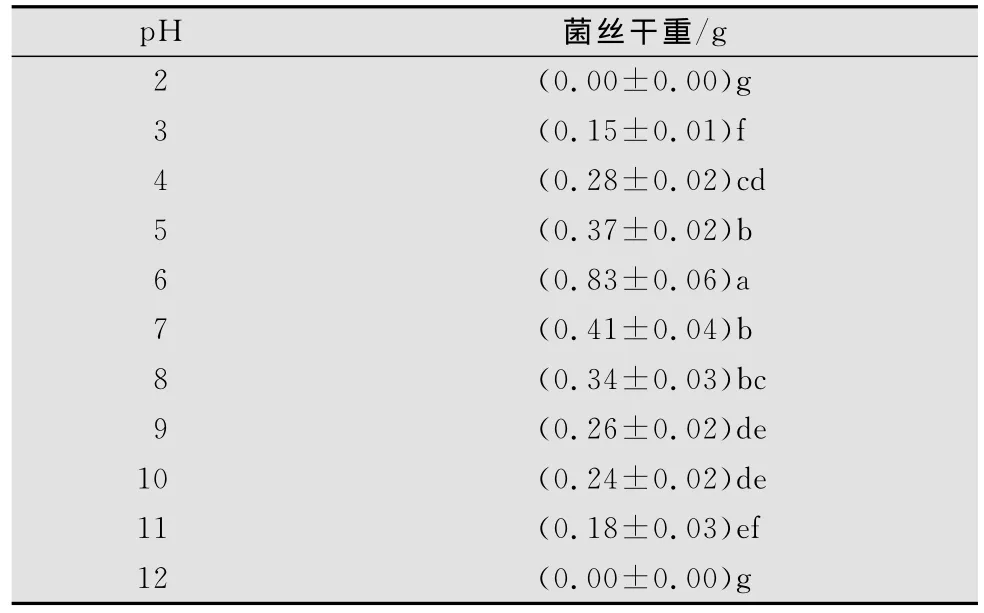

2.4.2 pH对菌丝生长的影响

菌株在pH 3~11范围内均可生长,最适pH为6,pH5~8时次之(表2)。

表2 pH对菌丝生长的影响1)

2.4.3 湿度对孢子萌发的影响

孢子要在高湿度环境条件下才能萌发,相对湿度为90%时萌发率仍为0,最佳湿度为100%+水膜,萌发率达100%,其次为相对湿度100%,萌发率为26.33%。

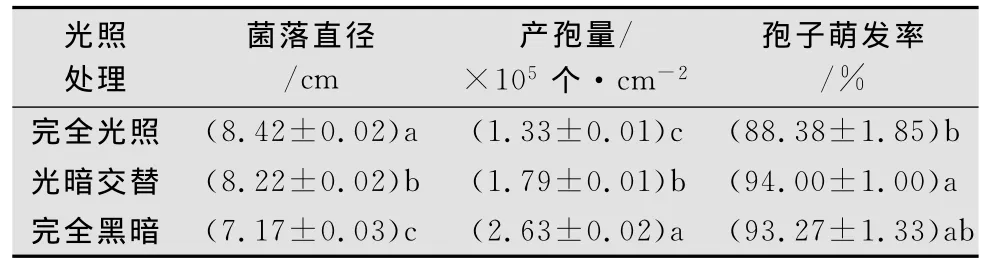

2.4.4 不同光照处理对菌丝生长、孢子形成及孢子萌发的影响

光照处理对菌株生长发育有显著影响,完全光照条件下,菌丝生长最快,且菌落最厚;完全黑暗条件下菌丝生长稍慢,但最适宜产孢;12h光暗交替和完全黑暗更利于孢子萌发(表3)。

表3 不同光照处理对菌丝生长、孢子形成和孢子萌发的影响1)

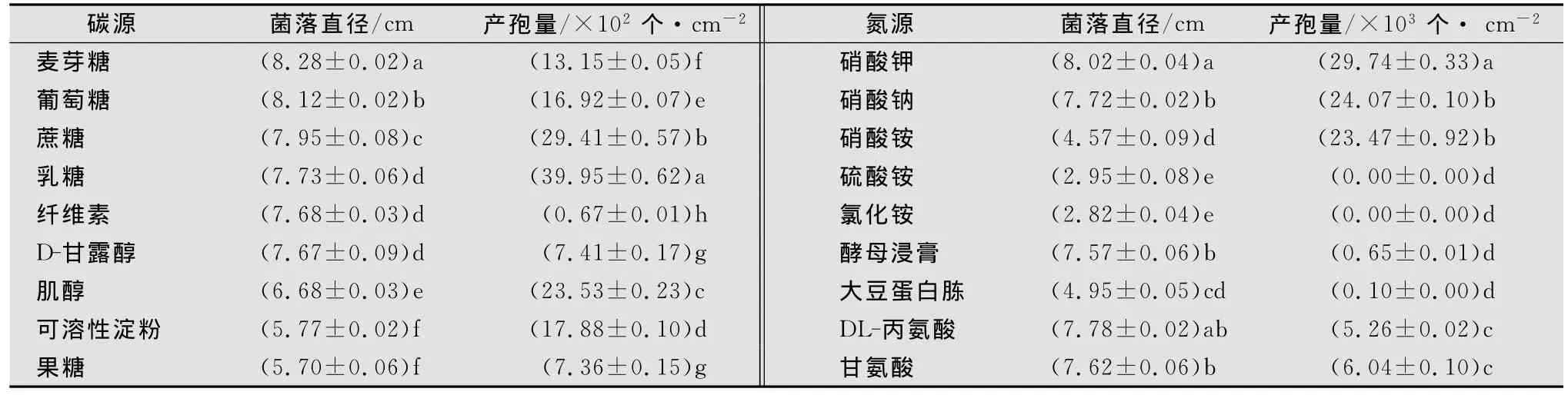

2.4.5 不同碳源、氮源对菌丝生长及孢子形成的影响

双糖(麦芽糖、蔗糖、乳糖)及葡萄糖较利于菌株生长发育,其中麦芽糖最利于菌丝生长,乳糖最利于分生孢子形成;硝态氮(硝酸钠、硝酸钾)较利于菌株生长发育,最适氮源为硝酸钾,其次为硝酸钠,菌株对铵态氮(氯化铵、硫酸铵)的利用最差(表4)。

2.4.6 致死温度和时间测定

分生孢子在50℃水浴处理10min后,24h后镜检萌发率为26.53%。分生孢子在52℃及高于52℃的各温度水浴处理10min后,24h后测定萌发率均为0。表明烤烟棒孢霉叶斑病菌分生孢子的致死温度是52℃。

表4 碳、氮源对菌丝生长和产孢的影响1)

3 讨论

综合病原菌的形态学特征、生物学特性以及rDNA-ITS序列分析结果,将引起广西烤烟棒孢霉叶斑病的病原鉴定为山扁豆生棒孢(多主棒孢)(Corynesporacassiicola)。

广西烤烟棒孢霉叶斑病菌生长发育适温为25~30℃;孢子致死温度为52℃;相对湿度低于100%时孢子不萌发,相对湿度越高越利于萌发。这些特性与关国经等[9-10]报道的温度对贵州烤烟棒孢霉叶斑病菌的影响及病菌侵染烟株的条件相吻合。表明烤烟棒孢霉叶斑病菌具有喜温好湿的特点,这也是该病在高温多雨季节易暴发的主要原因。

广西烤烟棒孢霉叶斑病菌(C.cassiicola)在pH为5~8时生长良好;菌丝在以麦芽糖为碳源和硝酸钾为氮源的培养基上生长最好。这些特性与张春霞等[11]对橡胶树棒孢霉落叶病菌(C.cassiicola)报道一致。完全光照(20只36W 的日光灯,灯距为15cm)对该菌菌丝生长有促进作用,完全黑暗更利于产孢及孢子萌发;而邹庆道等[12]报道光照(黑光灯,灯距为27cm)对黄瓜褐斑病菌(C.cassiicola)菌丝生长速度影响不显著,但光照有助于产孢。上述差异可能与试验用的菌株、光源以及光强等因素不同有关,其具体原因有待进一步探讨。

本研究仅是对广西烤烟棒孢霉叶斑病菌进行鉴定和生物学特性初步测定,该病原菌的发生流行规律以及防治方法有待今后研究。

[1]朱贤朝,王彦亭,王智发.中国烟草病害[M].北京:中国农业出版社,2002:85-88.

[2]关国经,张长华,张永春,等.在贵州烤烟上发现由棒孢霉属病菌引起的叶斑病[J].中国烟草科学,2000(1):5-6.

[3]张中义,李继新,关国经,等.烤烟棒孢霉叶斑病病原菌鉴定[J].中国烟草学报,2008,14(6):44-47.

[4]方中达.植病研究方法[M].第3版.北京:中国农业出版社,1998:122-125.

[5]武波,韦东,唐咸来,等.一株产絮凝剂的曲霉菌株的筛选[J].微生物学杂志,2001,21(2):3-5,38.

[6]Nnis M A,Gelfand D H,Snnsky D H,et al.PCR protocols:A guide to methods and applications[M].San Diego,USA:Academic Press,1990:315-322.

[7]杨焕青,王开运,范昆,等.草莓枯萎病菌的生物学特性及7种杀菌剂对其抑制作用[J].植物 保护学报,2008,35(2):169 -174.

[8]陆家云.植物病原真菌学[M].北京:中国农业出版社,2001:372-373.

[9]关国经,梁贵林,李继新,等.温度对烤烟棒孢霉叶斑病病菌生长和产孢量的影响[J].中国烟草学报,2006,12(1):27-31.

[10]关国经,梁贵林,李继新,等.叶面水湿持续时间对烤烟棒孢霉叶斑病的影响[J].中国烟草科学,2007,28(1):29-31.

[11]张春霞,何明霞,李加智,等.橡胶树棒孢霉落叶病病原菌的生物学特性[J].植物保护,2010,36(2):98-101.

[12]邹庆道,傅俊范,朱勇,等.黄瓜褐斑病病原菌鉴定及生物学特性研究[J].沈阳农业大学学报,2002,33(4):258-261.

Molecular identification and a supplement to the biological characteristics of the pathogen causing flue-cured tobacco corynespora leaf spot in Guangxi

Tan Haiwen1, Lu Yanhui2, Wang Ya1, Chen Zhendong1, Yuan Gaoqing1, Lin Wei1, Li Qiqin1

(1.CollegeofAgriculture,GuangxiUniversity,Nanning530004,China;2.GuangxiTobaccoCompany,Nanning530023,China)

The identification of the pathogen causing flue-cured tobacco corynespora leaf spot in Guangxi and its biological characteristics were preliminarily studied.The pathogen of flue-cured tobacco corynespora leaf spot was identified asC.cassiicolabased on its morphology,pathogenicity and the analysis of sequences of ribosomal rDNA-ITS.The optimum temperature,pH value,carbon source,nitrogen source and light treatment for the mycelial growth ofC.cassiicolawere 27.5℃,6,maltose,potassium nitrate and full light,respectively.For the sporulation,the optimum temperature was 30℃,and the best carbon/nitrogen source was lactose/potassium nitrate,and full darkness was the most suitable light treatment.For conidial germination,the most favorite temperature,relative humidity and light treatment were 27.5℃,100%and 12 h alternate light,respectively.The lethal temperature for the spores was 52℃.It is the first report of the tobacco disease in Guangxi,China.

flue-cured tobacco corynespora leaf spot;Corynesporacassiicola; identification; biological characteristics

S 435.72

A

10.3969/j.issn.0529-1542.2012.05.007

2012-01-04

2012-02-25

广西烟草有害生物调查研究项目