皖江城市带区域旅游竞合研究——以合肥、芜湖“双核”城市为例

甄丽君

一、相关理论基础

(一)区域旅游竞合理论

合作竞争理论,源于对竞争对抗性本身固有缺点的认识,最初来源于企业管理,强调企业的经营活动必须进行竞争,也有合作,是一种合作竞争的新理念。随着旅游业的竞争日益激烈,合作已成为提高区域整体旅游竞争力的主要手段,区域旅游的竞合模式就是针对旅游资源具有相似性的临近地域提出的一种旅游发展模式,是指竞争前提下的有机合作,是对旅游空间竞争和空间合作关系的有效协调,其实质是最终实施区域旅游一体化,进而实现整个区域旅游发展的“双赢”甚至“多赢”。

(二)区域旅游 “双核”理论

区域旅游是旅游发展过程的必然走势,旅游空间结构是区域旅游研究的重要内容,合理空间结构的构建对旅游目的地的经济效益、社会效益、环境效益的最大化都具有极其重要的意义。长期以来,旅游学界和地理学界都积极地将核心—边缘理论、点轴理论、增长极理论等区域经济增长理论运用于区域旅游空间结构的构建。陆玉麒在1998年对皖赣地区进行一系列的实证研究基础上提出了“双核”空间结构模式。“双核”结构是指由区域中心城市和港口城市及其连线所组成的一种空间结构。这种结构广泛存在于我国沿海、沿江地区,如北京—天津、济南—青岛、成都—重庆、沈阳—大连、杭州—宁波、广州—深圳;也广泛存在于其它国家和地区,如法国的里昂—马赛、巴黎一勒阿弗尔、美国的芝加哥一一纽约等。这种空间区域结构模式由于兼顾了区域中心城市的趋中性和港口城市的边缘性,可以实现区位和功能的相互补充,是区域经济发展中的一种高效空间结构形态。“双核”结构理论在区域旅游规划中也有极大的价值,它为理解港口旅游城市与区域中心城市之间互动的内在机理、为在更大范围内寻找旅游发展动力提供了新的思路。

二、皖江城市带区域旅游“双核”的形成基础

(一)地理位置

合肥市位于安徽中部的江淮之间、巢湖之滨,具有通江达海、承东启西、贯通南北、接连中原的明显区位优势。合肥立体化交通网络已初步建立,是我国二级区域综合交通枢纽。在建的4E级新桥现代化国际航空港,到2015年客货吞吐量预期达到810万人次和8.81万吨。312、206国道和合宁、合芜、合安、合徐、合铜黄、合淮阜高速公路四通八达,是安徽乃至我国的重要公路交通枢纽。未来合肥还将连接起京福、京沪、京九、京广、沪汉蓉、宁西等七条重要干线,实现1小时到南京,2小时到武汉,3小时到上海、北京的快速、便捷出行。巢湖港直通长江,正在启动的江淮运河建设,也将使合肥成为沟通长江和淮河的水运中心。作为区域中心城市,合肥发挥着对整个皖江城市带其它城市和地区的带动、辐射作用。

芜湖位于华东的腹地,长江中下游地区,安徽省东南部。东距上海市390公里、距南京市102公里;北距合肥市130公里;南距杭州市315公里,是华东地区极为重要的水陆交通枢钮。水路有长江、青弋江、芜申运河、裕溪河、漳河等大小河流交会于此,铁路有宁铜铁路、宣杭铁路、淮南铁路、皖赣铁路在此交汇,地理位置十分重要。作为安徽省经济、文化、交通、政治的次中心,芜湖也是国务院批准的沿江重点开放城市、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市、南京都市圈成员城市。日前,国务院正式批准《国家口岸发展规划(2011-2015)》,明确在未来4年芜湖长江水域将全境对外开放。

(二)经济基础

2011年巢湖市的部分并入,使“新合肥”国土面积达到1.14万平方公里,怀抱全国第五大淡水湖,常住人口接近南京,成为长江经济带南京至武汉段资源丰富、环境良好、发展空间最大的城市。根据中国社会科学院2011年《中国城市竞争力报告》,合肥市综合排名第22位(共294个城市参评)。作为一个新兴工业城市,目前合肥已建立起多门类的工业体系,涌现出合肥客车、合肥海尔、合肥昌河等一批发展较快的企业,为合肥经济带来新的活力。2011年,工业总产值一举突破5 000亿元大关,达到5 598亿元,连续4年在全国省会城市中位居前茅,为合肥建设区域性中心城市奠定了坚实的基础。

从芜湖建立县级建制以来,其作为一个区域性政治、经济、文化中心的功能就不断得到加强,到了明清时期已发展成为皖东南地区粮食、土特产和各种手工业产品的集散地,被誉为“长江巨埠,皖之中坚”。作为长江流域近现代工业发祥地之一,芜湖发展工业的条件得天独厚,已形成新型建材、汽车及零部件、电子电器等三大支柱产业,民族品牌“奇瑞”更是占据中国轿车出口“领头羊”的位置。

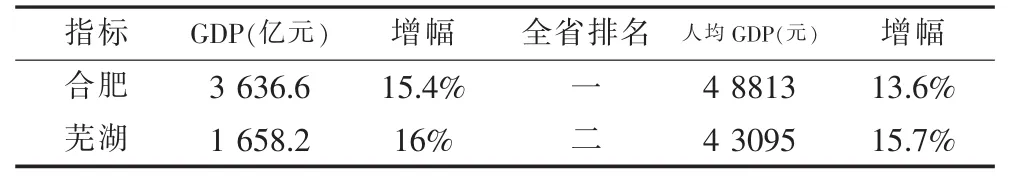

表1 2011年合肥、芜湖经济指标

(三)旅游资源

从构成来看,合肥市旅游资源以现代人文吸引物类单体居多,其次是历史遗产类,再次为水文景观类。就品位而言,人文旅游资源较为突出的是名人文物和遗址、遗迹;自然旅游资源以水文景观突出。目前合肥市主要的旅游产品有中国包公园、李鸿章故居陈列馆、明教寺、逍遥津、徽园、安徽名人馆、三河古镇、巢湖、紫蓬山、岱山湖等。合肥科教文化资源也值得推介,如安徽省博物馆、合肥科技馆、中科大天文馆、科学岛等。作为国家首批三个园林城市之一,合肥有“绿色之城”的美称。区划调整后,合肥旅游资源得以扩充,旅游产品类型极大丰富,温泉游、巢湖风光游等都成为合肥旅游的新亮点。

在安徽的“天造黄山、佛造九华、人造方特”三大旅游品牌中,芜湖因“人造方特”而享誉四方。可以说,方特是安徽乃至全国颇具特色的旅游吸引物,也恰恰是与合肥实现旅游合作的优良媒介。伴随“方特”的异军突起,鸠兹风景区、赭山风景区、王稼祥纪念园、马仁奇峰景区、丫山花海风景区、天门山、大浦农业生态观光园等旅游景区的兴起,芜湖城市旅游的吸引力显著提高,旅游形象和知名度大为提升。目前芜湖市已初步形成了观光游览、休闲度假、宗教朝拜、文化旅游、红色旅游、会展旅游等比较丰富的结构体系。

(四)产业优势

八百里巢湖拓宽了合肥旅游发展空间,丰富多彩的旅游活动聚拢了八方人气,2012年上半年实现旅游总收入230.6亿元。作为首批中国优秀旅游城市,合肥不仅有丰富的旅游资源,同时旅游接待服务设施日趋完善,截止2011年全市拥有旅游星级饭店82家,其中五星级饭店9家,四星级饭店42家;旅行社100多家;旅游车船公司10多家,A级景点42个。近两年一直保持旅游人次、旅游收入全省第一,旅游业增速中部第一的优势地位。今年合肥市还积极加快包括旅游企业集团、景区景点、旅行社、旅游饭店、旅游商品经营公司、旅游文化餐饮在内的旅游产业体系建设,积极扶持省旅游集团、瑞景商旅集团、海恒集团等大型企业扩大规模,成立跨区域旅游集团,旅游竞争力得到进一步提升。

芜湖在旅游产业规模上也不断扩张,接待能力日益增强,到2011年底,全市共有星级饭店33家,其中三星级及以上20家,新建成开业和在建的四星级标准以上酒店10家。市内各类旅行社58家;国家A级景区25处,其中4A级景区6处,全国100个红色旅游经典景区1处,省级农家乐示范点30多处;近几年旅游发展指标一直处于全省第一方阵。

表2 2011年合肥、芜湖两市旅游业发展指标

三、皖江城市带“双核”竞合开发策略

“双核”旅游结构的运行效率取决于双核之间是否实现了有效的合作,涉及到区域旅游的空间合作问题。由于地域上的邻近、主要客源市场的同构性、旅游资源的同质性,以及行政区划带来的一些客观限制,合肥、芜湖两市之间在旅游发展中,竞争远多于合作,造成了整体双核不成形、区域总体旅游发展缓慢等问题。在竞争的基础上实现有效的合作,即实现区域旅游发展的竞合,可在以下五个方面努力:

(一)加强基础设施共建,提高区域通达性

合肥和芜湖作为“双核”,一个是中心,一个是口岸,区位功能互补,要实现两者的辐射、带动功能,交通是发展的关键要素。两地的竞合格局尽快形成的首要任务是要加快机场、港口、高速铁路、高速公路、城市轻轨等城市通道和基础设施、旅游服务设施的配套与衔接,加速建设旅游廊道和门户节点,形成区域统一、高效、便捷的交通网络。区划调整即大巢湖市的撤销,一定程度上有利于实现两市交通网络的进一步便捷化。长期看,两市的同城化趋势明显,合作也将逐步多于竞争。

(二)整合旅游资源,错位开发特色旅游产品

根据安徽省旅游“十二五”规划,合肥和芜湖分属省会经济圈和皖江旅游区两大板块,旅游资源具有一定的相似性,需要结合两市各自的优势特点,通过旅游产品之间的相互补充,在旅游区域内形成合理的旅游产品体系,促使旅游产业合力的产生。合肥集中了城市、山地、湖泊、温泉、湿地、生态、文化等元素,可以“休闲度假天堂”为品牌,定位在“山、湖、城”三位一体的复合型、高品质、具有江淮地域文化特色的休闲旅游目的地。重点可构建环巢湖旅游圈、滨湖新城休闲体验圈、庐阳古城旅游观光圈、科技文化体验圈、汤池温泉度假圈、半汤温泉度假区和三河古镇旅游区等主题产品。芜湖被称为是宜游、宜居、宜业的滨江山水园林城市,以“滨江山水园林特色的文化旅游名城”为形象定位。未来芜湖可以动漫产业、汽车产业和现代农业为支撑,以城市休闲和主题度假为主线,以“东方奥兰多”为方向,以主题公园为品牌,打造全国有代表性的主题公园集中区和文化创意产业示范区。重点开发的包括芜湖古城文化观光旅游板块、青弋江水上风情旅游板块以及以丫山、马仁山为代表的休闲度假旅游板块。努力把上述两地旅游资源密集圈联系起来,构成整体,形成合力,提高区域旅游竞争力。

(三)共建旅游产业公共信息平台,完善跨市旅游服务体系

发达的旅游业必须建立在通畅信息的基础上,要形成皖江城市带旅游发展的合力,必须克服目前信息不对称的弊端。一方面两市可以通过设立联合公共旅游信息平台,共享旅游产品、供求、投资、行业管理等各种信息,并及时沟通有关政策文件统计数据和行业动态资料。另一方面,可以联合开发提供旅游服务设施,取消企业经营的属地限制,设置区域联合旅游线路,制订统一的旅游者投诉程序,实现区域内处理投诉的联合机制,提高整个区域旅游形象和信誉度。

(四)强化产业集群,合力组建跨区域旅游集团

从国内其他地区区域旅游发展情况来看,区域性旅游板块要在短期内实现整体实力或竞争力的增长,其重要发展方向是联手组建旅游集团,实现集团化经营,以应付市场竞争。目前两市旅游产业发展势头良好,在省内处于第一方阵,但仍缺少大型旅游集团。笔者认为,可以从政策层面帮助有条件的旅游企业上市、鼓励两市旅游企业进入对方区域开展兼并收购、资产重组等,联合打造旗舰旅游集团企业。还可以在一些重大旅游项目的开发上,实现区域范围内融资,利用资金纽带实现利益共享,形成具有竞争力的旅游经营体系以及真正的利益相关、休戚与共的跨区域合作。

(五)创新营销机制,联合促销,共同开拓市场

合肥和芜湖两市的国内客源市场主要集中在长三角区域和省内,鉴于目前旅游市场竞争激烈的状况,两市有必要提高竞争层次,重点在产品质量、产品及服务的差异化、提高附加值等方面多下工夫,整合推广无障碍旅游线路,形成旅游景区“串”联,取消市际旅游包车的区域限制,建立跨市旅游客运网络。强化区域联动,可以通过组建营销联合体,实施统一规划,进行科学分工,对区域旅游形象及产品实行系统开发、联合推介、捆绑营销,逐步形成“基于长三角,面向全中国”的旅游市场促销格局,以提升整个皖江城市带的旅游知名度。

[1]中华人民共和国国家发展和改革委员会.皖江城市带承接产业转移示范区规划[R].2009-01-18.

[2]安徽省旅游局.安徽省旅游业发展"十二五"规划[R].2010-11-09.

[3]陆玉麒.双核型空间结构模式的探讨[J].地域研究与开发,1998(4).

[4]尹贻梅.沈阳-大连区域旅游"双核"结构模式探讨[J].地域研究与开发,2004(6).

[5]朱华晟.海南双核旅游城市竞合策略研究[J].商业研究,2010(6).

[6]廖春花."双核"结构区旅游发展模式研究 [J].经济地理,2011(7).