基于系统评判的黑龙江省煤炭资源型城市产业转型

张雨浦 鞠晓峰

(哈尔滨工业大学,黑龙江 哈尔滨 150080)

国家“十二五”规划纲要明确提出:“全面振兴东北地区等老工业基地,大力发展金融、物流、旅游以及软件和服务外包等服务业。促进资源枯竭地区转型发展,增强资源型城市可持续发展能力。”资源型城市产业转型问题是世界性难题 。国外只是对资源型城市转型进行了系列研究,缺乏对煤炭型城市转型的系统深入研究,而我国对煤炭资源型城市转型研究处于定性研究阶段,对其进行系统定量评价的研究处于起步阶段。

一、黑龙江省煤炭资源型城市产业转型存在的问题

(一)煤炭资源可采年限缩短,存量有限

受煤炭资源储量限制,资源型城市的发展往往遵循“煤炭资源枯竭—煤矿效益递减—环境问题递增—社会问题严重—后期煤矿转型”规律。黑龙江省大部分煤炭资源型城市都将面临这些问题,形势严峻。鹤岗、鸡西、双鸭山和七台河等地市随着开采强度的加大,煤炭资源的可采年限缩短,可采储量锐减。按现实际产能估算,一些地区煤炭储量仅能开采大约30年。截至2010年,鹤岗、鸡西、双鸭山和七台河40个国有煤矿中已有近15个枯竭,主体资源逐渐衰减。

(二)煤炭资源型城市发展的周期性

资源型城市发展有明显周期性。资源型城市发展存在对资源的高度依赖性,表现为对资源进行开采及初加工,而煤炭资源不可再生,储备有限。煤炭产业发展有其自身的生命周期,即由产生、成长、成熟再到衰老。黑龙江省煤炭资源型城市同样符合这一规律性,大部分煤炭资源型城市已处于资源开发成熟期,城市经济发展速度显著加快,也有一小部分已迈入衰老期,若不及时调整产业结构,探索替代产业,城市经济发展可能会因资源衰竭而逐渐萎缩。所以黑龙江省煤炭资源型城市要根据自身所处阶段采取相应措施,确保城市产业成功转型。

(三)结构性矛盾突出

四个煤炭资源型城市均以煤炭产业为主,产业结构较为单一,粗加工、原字号等传统产业比重过大,地方财政对其有极强依赖性。到2009年底,鹤岗、鸡西、双鸭山和七台河煤炭采掘业的增加值占工业总值的50%。同时所有制结构不合理,大型国有企业(采掘业)一直充当城市经济主体,而非国有经济及个体私营经济比例很小,结构性矛盾突出,影响地方经济发展。

(四)环境污染严重,生态破坏加剧

由于环境保护意识不强,对资源开发利用不科学,黑龙江省的煤炭资源型城市发展造成的环境污染和生态破坏较为严重。这些城市基本上是在粗放经济模式下发展起来的,在煤炭的开采过程中忽视环境保护,空气污染超标和采矿区地表塌陷严重等问题较为突出。目前鹤岗、鸡西、双鸭山和七台河等四个煤城的总塌陷面积达到530平方公里,甲烷年排放量约3亿立方米,全省因煤炭开采形成的煤矸石达2亿吨。煤炭的过度开采,不仅造成植被破坏、水源受损、地表严重损坏,城市环境也受煤矿石和粉煤灰污染,严重破坏了矿区及城市生态环境。

(五)社会问题较为严重

大量结构性失业人员是黑龙江省煤炭资源型城市产业转型过程中面临的巨大压力之一。目前,鹤岗、鸡西、双鸭山和七台河等四个煤城国有重点煤矿企业的下岗职工达11万人。若这些城市在产业转型过程中没有合理的接续产业,很容易导致结构性失业,严重影响社会稳定,加剧产业转型矛盾。长期以来,煤炭价格受国家政策影响较大,企业办社会的支出较大、冗员过多、债务过重。截止2004年末,四大煤城矿业集团不良资产达61.5亿元,占总资产的23.3%,资产负债率达67.2%,负债总额达176.9亿元,拖欠各种税费7.4亿元。

二、黑龙江省煤炭资源型城市产业转型的系统评判

影响黑龙江省煤炭资源型城市产业转型的因素很多,但应抓住主要矛盾。鉴于此,本文通过层次分析法(AHP)来探究关键影响因素。

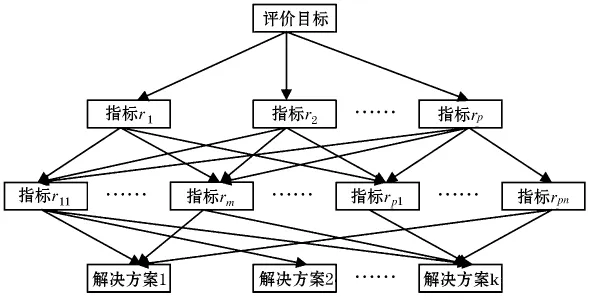

(一)层次分析法具体原理

AHP法是系统工程中将非定量因素进行定量分析的简便方法,可将一个互相关联和制约的各因素形成庞杂系统进行量化,主要是将目标划为有序层级,对每个层级元素的相对重要性赋权,根据因素间关联及隶属关系和不同层级组合,进而形成一个多层级结构模型。

(1)确定目标层和准则层的关系,如图1所示:

图1 层次结构模型层级关系

(2)根据1-9萨迪标度法,将上一层元素作为准则,与下一层的受支配元素进行两两比较,对其相对重要性赋予数值aij(从1到9)。

(3)确定单一准则下的相对权重,如:ri=wi/,为各子因素对母因素的相对权重。

(4)判断矩阵的一致性检验。专家给出的判断矩阵在标度及人的主观性因素影响下,可能不一致,因此应检验判断矩阵,计算出最大特征值λ后,得 CI=(λmax-n)/(n-1),CR=CI/RI<0.1时,判断矩阵通过一致性检验。

(5)确定各层元素组合权重,得到评价对象分值后,需要根据评价结果做出综合评价和决策。

(二)黑龙江省煤炭资源型城市产业转型系统的层次结构模型构建

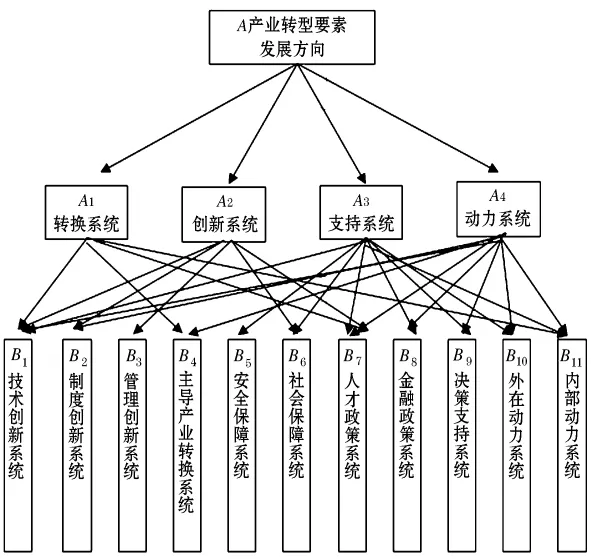

(1)为确保黑龙江省煤炭资源型城市煤炭产业成功转型,必须采用系统工程理念构建煤炭产业转型系统,依据转型系统各要素重要性,寻找关键要素,重点解决。本系统包括转换系统、创新系统、支持系统和动力系统四个系统。黑龙江省煤炭资源型城市只有在外部动力及支持系统配合下,强化内部转型动力,借助产业转型创新系统,方能确保主导产业成功转型。

(2)产业转型系统的层次结构模型如图2所示。根据AHP法原理,我们将黑龙江省煤炭资源型城市的产业转型各要素发展路径(A)作为总目标(目标层)。结合黑龙江省实际,把煤炭资源型城市的产业转型发展路径分为转换系统(A1)、创新系统 (A2)、支持系统 (A3)和动力系统(A4)四个准则层。B1—B11共11个要素作为指标层,分别是技术创新系统(B1),制度创新系统(B2),管理创新系统(B3),主导产业转换系统(B4),安全保障系统(B5),社会保障系统(B6),就业政策和措施等,人才政策系统(B7),金融政策系统(B8),决策支持系统(B9),外在动力系统(B10),内部动力系统(B11)。

图2 产业转型系统的层次结构模型

三、基于系统评判的黑龙江省煤炭资源型城市产业转型实证研究

根据上述AHP法要求,通过函件访问黑龙江省15名有关专家,请他们根据相对重要性对各层级所有因素打分。综合专家打分,根据萨迪标度构造如下判断矩阵:

将产业转型发展路径作为目标层,将转换系统、创新系统、支持系统和动力系统作为准则层,根据萨迪标度构造如下判断矩阵:

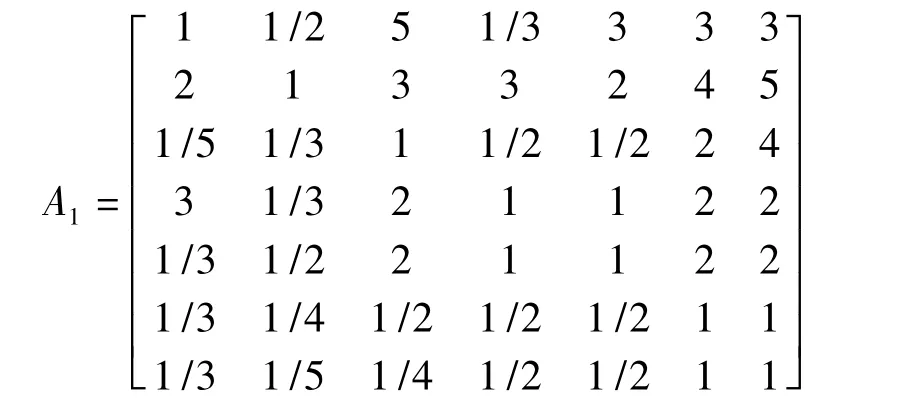

将动力系统作为准则层,将技术创新系统、制度创新系统、人才政策系统、金融政策系统、外在动力系统、主导产业转换系统和内部动力系统作为指标层,构造如下判断矩阵:

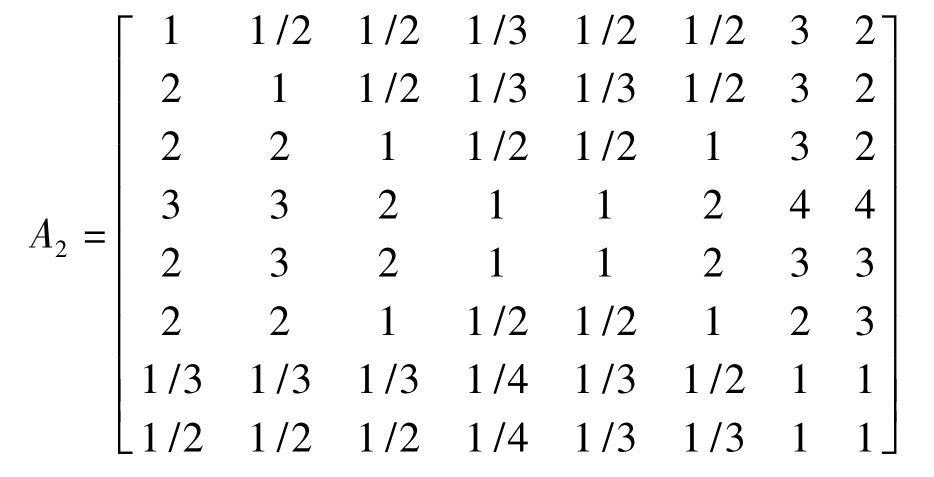

将支持系统作为准则层,将技术创新系统、安全保障系统、人才政策系统、金融政策系统、决策支持系统、外在动力系统、社会保障系统和内部动力系统作为指标层,构造如下判断矩阵:

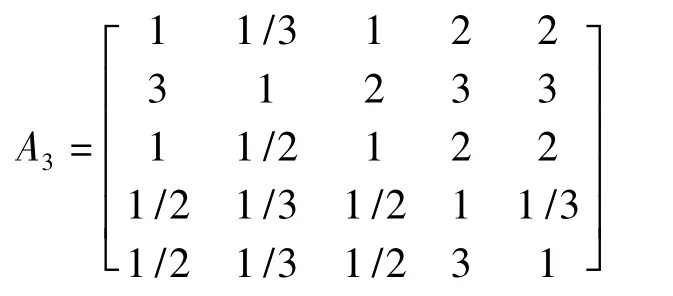

将创新系统作为准则层,将技术创新系统、制度创新系统、管理创新系统、社会保障系统和人才政策系统作为指标层,构造如下判断矩阵:

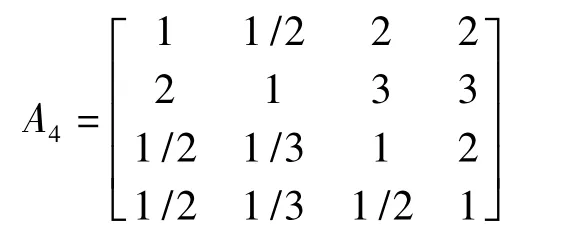

将转换系统作为准则层,将技术创新系统、主导产业转变系统、人才政策系统、内部动力系统作为指标层,构造如下判断矩阵:

归纳整理得出:

判断矩阵 A的特性向量 w=(0.121 1 0.181 3 0.266 7 0.430 9)T,CR=0.093 5;

判断矩阵 A1的特性向量 w1=(0.292 4 0.091 9 0.182 9 0.119 4 0.058 1 0.053 2)T,CR1=0.092 5;

判断矩阵 A2的特性向量 w2=(0.085 3 0.097 2 0.134 3 0.234 7 0.212 1 0.134 8 0.048 9 0.052 6)T,CR2=0.036 3;

判断矩阵 A3的特性向量 w3=(0.185 9 0.389 0 0.198 4 0.087 6 0.013 91)T,CR3=0.055 3;判断矩阵A4的特性向量w4=(0.260 9 0.451 2 0.168 9 0.119 0)T,CR4=0.046 3。

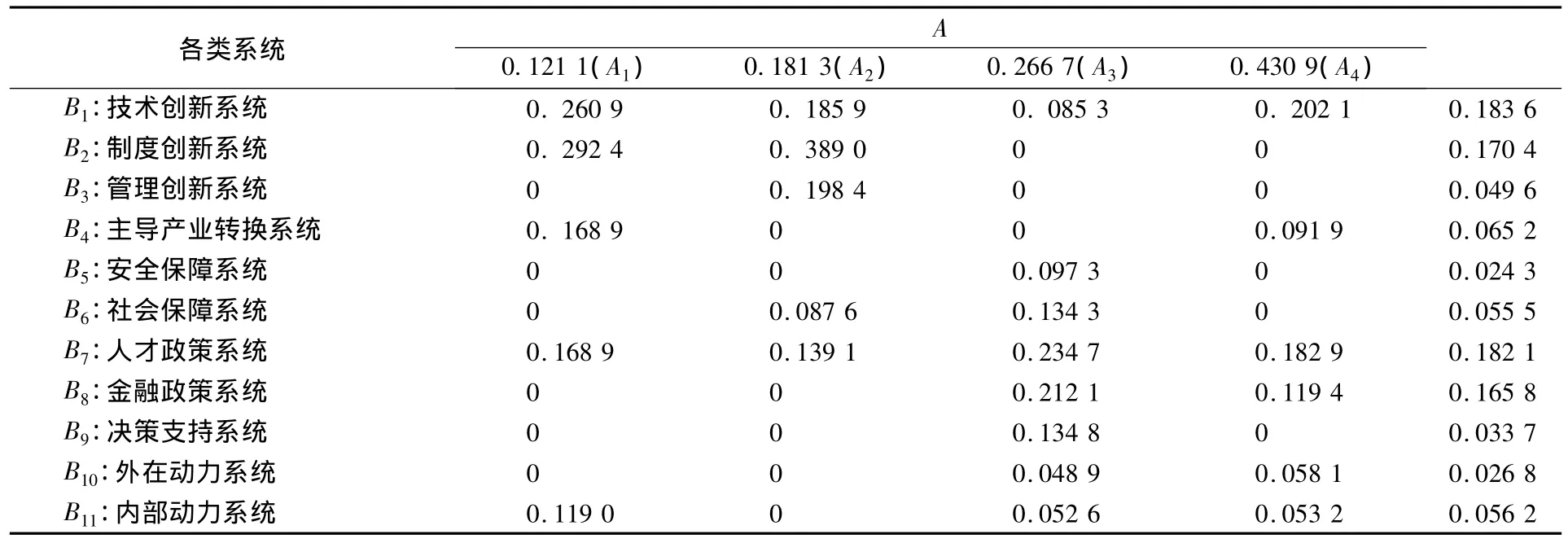

最后,对以上11个特征进行层级排序:

黑龙江省煤炭资源型城市的产业转型系统各要素总排序为:技术创新系统、人才政策系统、制度创新系统、金融政策系统、主导产业转变系统、内部动力系统、社会保障系统、管理创新系统、决策支持系统、外在动力系统、安全保障系统,如表1所示。

表1 黑龙江省煤炭产业转型系统各要素情况

四、结论

黑龙江省煤炭资源型城市的产业转型系统最重要的是技术创新系统、人才政策系统、制度创新系统、金融政策系统、主导产业转变系统和内部动力系统。而社会保障系统、管理创新系统、决策支持系统、外在动力系统和安全保障系统排在较后的位置。所以在黑龙江省煤炭资源型城市的产业转型过程中,政府应结合国内外先进经验特别是德国鲁尔区的产业延伸转型模式,从宏观方面打破传统观念,探索适合本区域的长效机制,从制度上确保煤炭产业成功转型,四大煤城可以延长产业链条,实现经济循环发展。以煤为基点,以煤矸石、煤泥利用为源头,形成煤—电—建材产业链;积极引进国外优秀的管理和技术人才,提高黑龙江省高校人才培养的质量,为煤炭型城市的产业转型提供坚实的人才保障,注重员工转岗和就业培训,加大技术创新支持;赋予煤炭资源型城市优惠的金融政策,比如小额贷款、政府补贴等;积极调整产业结构,发展煤炭深加工,增强企业内部动力,努力探索企业内部的长效激励机制。同时采取技术培训等更加灵活的就业政策,改变以往仅由政府提供失业救济和失业保险的消极就业政策。政府管理要与相关法律法规紧密结合,提高执政水平。企业要引进高端技术,吸取先进管理经验,加强企业安全保障等。

[1] 秦江波,于冬梅.黑龙江省经济增长与综合环境污染的关系研究[J].技术经济,2010(2):85-106.

[2] 秦江波,于冬梅,孙金梅.基于自动控制的黑龙江区域生态经济协调发展研究[J].生态经济,2010(4):69-71.

[3] Bradbury J.H.,St.Martin I.Winding Down in a Qubic Town:A Case Study of Schefferville[J].The Canadian Geographer,1983,27(2):128-144.

[4] Bradbury J.H.Towards an Alternative Theory of Resource Based Town Development[J].Economic Geography,1979,55(2):147-166.

[5] Noreliffe G.Regional Labour Market Adjustments in a Period of Structural[J].An Assessment of the Canadian Geographer,1994,38(1):2-17.

[6] Papyrakis,Elissaios and Reyer Gerlagh.The Resource curse Hypothesis and Transmission Channels[J].Journal of Comparative Economies,2004(32):181-193.

[7] 张立今,訾兴建.煤炭资源型城市转型的对策研究[J].学术界,2007(5):257-263.

[8] 肖锐,彭鹏.资源型城市转型问题研究——以平顶山市为例[J].咸宁学院学报,2010(4):28-29.

[9] 张晋光.太原市工业经济绿色转型研究[J].生态经济,2011(2):127-131.