我国能源强度变动的影响因素研究

赵慧卿

(天津商业大学经济学院,天津300134)

改革开放以来,我国能源消费迅速增长,能源消费总量由1978年的57 144万吨标准煤增长至2010年的324 939万吨标准煤,年均增长5.58%,已经成为世界上第二大能源消费国。虽然我国能源利用效率有了很大提高,但相对来说依然偏低,经济发展仍以高消耗、高增长、高排放的粗放式发展为主,能源强度相对发达国家来说依然偏高。2003年中国能源强度约为日本的8.47倍、德国的4.99 倍、美国的 3.97 倍、巴西的 3.09 倍。[1]此外,重化工业的快速发展,使得能源消费大幅上升。2008年我国工业增加值占GDP的41.5%,但能源消费占全国的71.81%。而在工业能源消费中,钢铁、有色金属、化工等高耗能行业又占工业能源消费的70%以上。可见,产业结构的不合理和能源利用效率低下是制约我国能源消费下降的两大主要因素。

因此,分析影响能源强度和能源消费总量的主要因素,对我国构建节约型社会具有重要意义。本文试图对我国1990—2009年影响能源强度的两大主要因素进行指数分解,测算能源强度变化的结构份额和效率份额,最后给出结论建议。

1 文献综述

研究能源强度影响因素的方法中,应用最多的是指数分解法。该方法计算较为简便,数据容易获取,适用于时间序列数据,既可以进行跨期研究,也可以进行连续时点分析。指数分解法来源于传统的拉氏和帕氏指数,在能源领域的相关研究文献很多。如刘凤朝等[2]使用指数分解法测算了我国1985—2003年能源消费强度变化中的结构份额和效率份额,结果表明:我国能源消费强度下降是各产业能源使用效率提高和产业结构调整综合作用的结果,无论从效率份额还是结构份额来看,第二产业能源消费强度的下降是导致整体能源消费强度下降的主要原因。丁乐群等[3]使用因素替代法,对中国1994—2005年的单位GDP能耗以及影响因素进行分析。Zhang[4]利用改进的拉氏指数计算了中国工业部门1990—1997年的能源使用情况,将工业能源消费分解为规模效应、实际的强度效应和结构效应,发现实际的强度效应是主导因素。陈诗一[5]使用乘法形式的对数均值 Divisia指数(LMDI)分解法对工业二氧化碳排放强度进行分解,发现能源强度降低或者能源生产率的提高,是二氧化碳排放强度波动性下降的主要且直接的决定因素,能源结构和工业结构调整也有利于碳排放强度降低。

此外,还有一些学者使用投入产出结构分解法[6]、非参数距离函数分解法[7]和计量经济学中的协整等方法对影响能源消费强度变动的影响因素进行分析。本文利用指数中的因素分析方法,将能源消费强度指数分解为结构影响指数和固定构成指数,并进一步计算结构份额和效率份额,以期得出降低能源消费强度的有益结论。

2 指数因素分析方法

能源强度 =能源消费总量/GDP,表示单位GDP所消耗的能源。其中,分子包括生产能源消费和生活能源消费。考虑到本文将对各产业内部的能源强度(各产业能源消费量/该产业增加值)进行分析,因此,本文能源强度计算不包括生活能源消费。

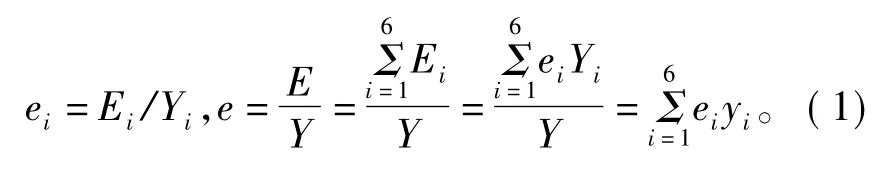

令e代表能源强度,则e=E/Y,其中E表示能源消费总量,Y表示GDP。将E和Y分别分为:农业、工业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、批发零售和住宿餐饮业、其他6个部门。则:

其中,ei表示第i产业能源强度,yi表示第i产业增加值比重。由(1)式可以看出,能源强度的变动取决于各产业能源强度(各产业内部能源的利用效率)和产业结构的变动。

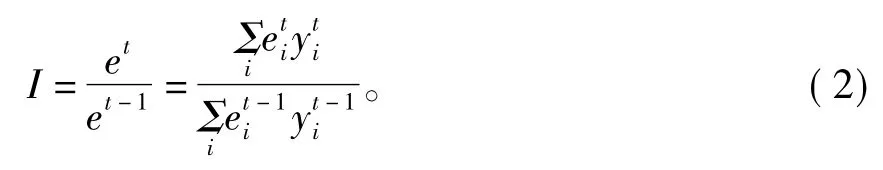

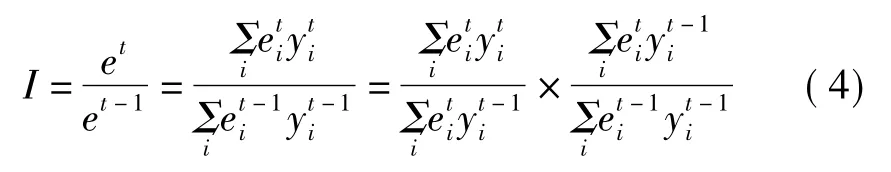

令et表示第t期能源强度,et-1表示第 t-1期能源强度,则能源强度指数为:

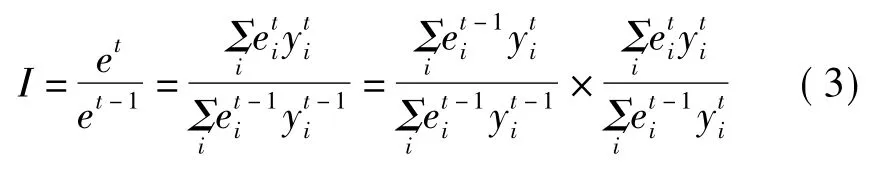

能源强度定义为单位GDP消耗的能源,实质是各产业单位增加值能耗的加权平均。在平均指标指数变动因素分析中,一般将各组平均水平(第i产业能源强度ei)视为质量指标,将各组权重(第i产业增加值比重yi)视为数量指标。据此,将能源强度指数分解为结构影响指数和固定构成指数:

结构影响指数的同度量因素ei固定在t-1期,表示假定各产业能源强度保持不变,仅由产业结构yi变动导致的总能源强度相对变动;固定构成指数的同度量因素yi固定在t期,表示假定各产业增加值比重与报告期保持不变,仅由各产业能源强度ei的变动导致的总能源强度相对变动。

需要说明的是,在指数因素分析中,同度量因素固定在哪个时期没有严格规定,但两个因素指数的同度量因素必须一个固定在基期,另一个固定在报告期,以保证指数体系的内在经济联系。因此,式(3)也可以写成如下形式:

鉴于按习惯做法:在分析数量指标(yi)变动时,同度量因素固定在基期;分析质量指标(ei)变动时,同度量因素固定在报告期。因此,本文选用了(3)式。同度量因素在分析中仅作为媒介,不同的选择对结果没有影响。

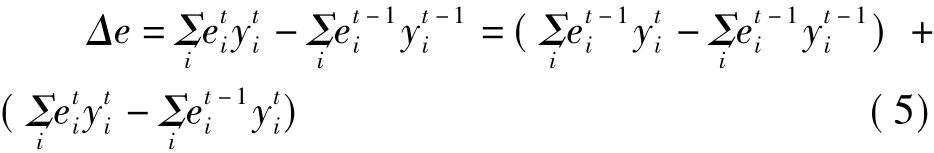

绝对量方面,第t期能源强度的总变动为:

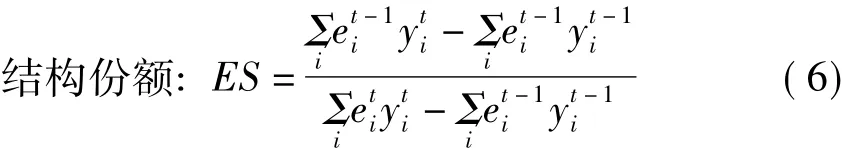

相对量方面,总变动可以分解为结构份额和效率份额:

ES为结构影响指数的分子减分母除以总能源强度指数的分子减分母,代表由于产业结构变动导致能源强度变动的绝对量占能源强度总变动的比重;若其值为正,表示产业结构变动有助于能源强度下降,否则起阻碍作用。EE为固定构成指数的分子减分母除以总能源强度指数的分子减分母,代表由于产业内部能源利用效率变动导致能源强度变动的绝对量占能源强度总变动的比重;若其值为正,表示各产业能源利用效率的提高有助于能源强度下降,否则抑制其下降。通过比较ES与EE的大小,可以判断影响能源强度变动的主导因素。

3 数据及计算结果

本文所涉及变量为1990—2009年中国各产业能源消费总量(发电煤耗计算法)和各产业GDP(按1990年价格计算),所用数据来源于历年《中国能源统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

3.1 各产业及总体能源强度变动趋势

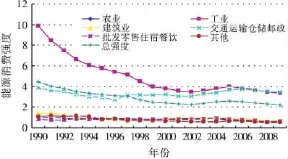

依据公式(1)计算出我国各产业及总体能源强度(见图1)。1990—2009年,我国能源强度总体呈下降趋势,2000年后下降幅度趋缓,工业能源强度最高,均值为5.0。这是由于工业,尤其是钢铁、有色金属、化工等高耗能行业对能源的依赖性较大,属于高耗能产业,从而导致我国整体能源强度偏高。2000年后工业能源强度终止了迅速下降的趋势,说明其能源利用效率改进的余地越来越小。交通运输仓储和邮政业能源强度也较高,均值为3.33,且自1997年以来反而呈现上升态势。其余产业能源强度较低(农业0.81,建筑业0.91,批发零售和住宿餐饮业0.78,其他0.76),且变动不太明显,说明这些产业对能源的需求不大,能源利用效率处于较稳定的水平,所以这些部门能源效率不存在较大的改进余地。

3.2 结构份额和效率份额比较

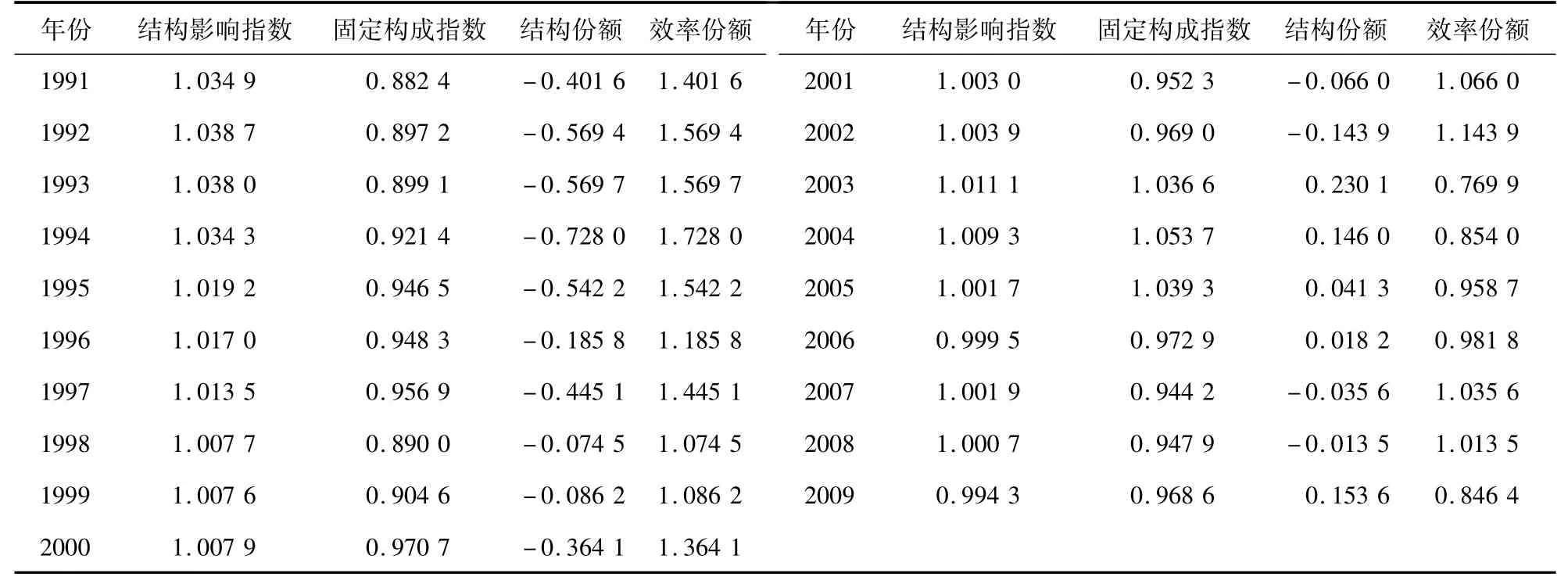

根据式(3)、(6)和(7),计算出能源强度变化的结构影响指数、固定构成指数以及结构份额和效率份额,结果见表1。

图1 1990—2009年我国能源消费强度变化趋势

表1 1991—2009年能源消费强度变化的结构份额和效率份额

计算结果显示,1991—2009年期间,结构影响指数均值大于1,固定构成指数均值小于1,两者的乘积为能源强度指数,其均值小于1,说明我国总体能源强度呈逐年下降趋势,能源利用效率得到不断改进。

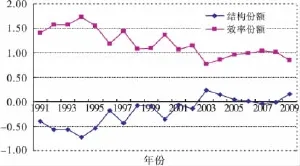

图2 1991—2009年能源消费强度变化的结构份额和效率份额

图2显示,我国能源强度变化中效率份额明显高于结构份额,除2003—2006年、2009年外,其余年份结构份额均为负值,说明产业结构变动对能源强度下降多数年份起阻碍作用。但此期间结构份额均值仅为-0.191 4,表明产业结构调整对能源强度的影响不大;而效率份额均值为1.191 4,且全为正值,表明能源强度的变化主要来自效率份额的贡献,各产业能源利用效率的提高在很大程度上有助于节能降耗。2003年效率份额出现较大幅度下降,主要是由于2003年,对能源依赖性极大的重工业比重的迅速上升,导致工业能源强度不降反升,进而阻碍了总体能源强度下降。另外一个可能的原因是,2003年开始,能源消费中煤炭的消费比例由之前的下降趋势变为上升,而煤炭利用效率在能源中最低,这在一定程度上也导致了能源强度的上升。自2001年以来,结构份额和效率份额的差距在逐渐缩小,对能源强度的影响也越来越小,即能源强度下降的空间在不断缩小。

4 主要结论

本文使用指数因素分析方法,对1990—2009年间我国能源强度变动的结构份额和效率份额进行了计算,基于以上研究,本文得到如下结论:

(1)能源强度反映的是能源的使用效率,自1990年以来,我国能源强度虽然呈下降趋势,能源的使用效率有很大提高,但和发达国家相比还有很大差距,且远远高于世界平均水平。我国能源的利用效率低下,一方面是由于我国产业结构不合理,重化工业比重偏高;另一方面是由于我国生产技术水平落后,各产业内部单位产值能耗偏高。不过,我国较高的能源强度也说明其仍然有很大的下降空间。因此,降低能源强度,提高能源的使用效率成为我国节能降耗的首要任务。

(2)我国能源强度的变化主要来自于两方面的贡献:产业结构变化和各产业内部能源利用效率的变化,而其中工业部门结构和效率变化的贡献最大。分析发现,1991—2009年期间,产业结构变动虽然对能源强度下降起阻碍作用,但影响不大,而各产业能源利用效率的提高在很大程度上有助于节能降耗。因此,短期内通过调整产业结构以改善能源利用效率的空间不大,主要应通过降低部门内部能源强度来实现节能目标。

(3)目前,我国工业结构以重化工业为主导,而重化工业对能源的依赖过高,技术水平比较落后,在能源利用效率上和国际先进水平差距较大,这是导致中国能源消费总量上升的重要诱因。同时,重化工业较高的能源消费强度,说明其蕴涵着巨大的节能潜力。因此,为了应对中国进入重化工业阶段后的能源危机问题,可行的思路是如何通过技术、市场、法律和行政等手段提高重化工业能源的利用效率。

[1]吴巧生,成金华.能源约束与中国工业化发展研究[M].北京:科学出版社,2009:75.

[2]刘凤朝,潘雄锋,徐国泉.基于结构份额与效率份额的中国能源消费强度研究[J].资源科学,2007(7):2-6.

[3]丁乐群.单位GDP能耗的分解模型及其分析[J].能源研究与信息,2007(3):146-153.

[4]Zhang Z X.Why did the Energy Intensity Fall in China’s Industrial Sector in the 1990s-The Relative Importance of Structural Change and Intensity Change[J].Energy Economics,2003(6):625-638.

[5]陈诗一.中国碳排放强度的波动下降模式及经济解释[J].世界经济,2011(4):124-143.

[6]柴建,郭菊娥,席酉民.我国单位GDP能耗的投入占用产出影响因素分析[J].管理科学学报,2009(10):140-148.

[7]Wang C.Decomposing Energy Productivity Change:A Distance Function Approach[J].Energy,2007,32:1326 -1333.