人工髋关节置换术后的阶段康复训练

叶建芳,韩助兰

(常州市肿瘤医院,江苏常州 213001)

人工髋关节置换术是骨科常见的手术,是指用生物相容性和机械性能良好的金属材料制成类似人体骨关节的假体,置换被疾病或损伤所破坏的关节面,以矫正关节畸形,恢复行走功能。术后康复效果不仅取决于医生选择正确的人工假体和优良外科技巧,还需要积极的康复功能锻炼以及出院后的家庭访视指导[1],术后康复锻炼是决定关节功能恢复的关键[2]。2010年1月至2011年12月,本院骨科对60例人工髋关节置换术后患者实施阶段康复训练,取得较好的康复效果,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组60例,其中男24例、女36例;年龄65~99 岁,平均年龄77.5岁;经X 线检查确诊股骨颈骨折58例、股骨头坏死2例;行人工股骨头置换术28例,人工全髋置换术32例。术前进行harris[3]髋关节功能评分为19~81 分,平均(38.10±5.18)分。

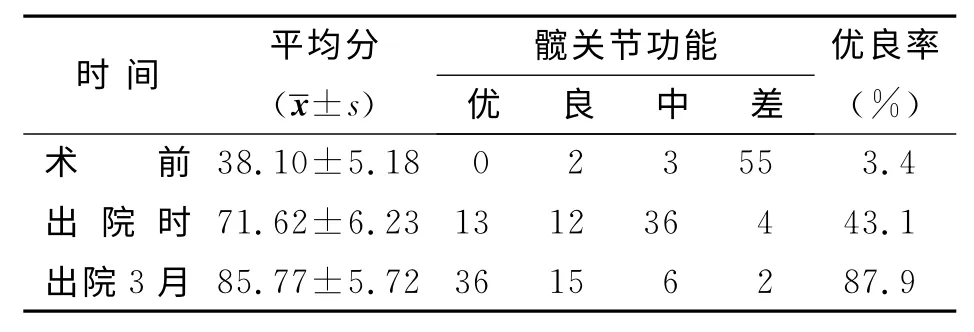

1.2 评价标准及结果 harris髋关节功能评分从疼痛、功能、畸形、活动度4 方面进行评分,总分100分,90~100 分为优,80~89 分为良,70~79分为中,<70分为差。分别在术前、出院时、出院3月对患者进行harris评分。出院后3月内发生股骨头脱位1例,因心脏病死亡1例;58例患者未发生因康复训练不当导致畸形和残疾,不同时间harris评分情况见表1。

表1 58例患者不同时间harris评分情况

2 康复训练

2.1 第1阶段 术后1~4d。主要行卧位管理及肌力训练。目的是预防血栓形成,防止肌肉萎缩、关节脱位、假体滑脱,改善关节活动范围。

2.1.1 维持患肢特殊体位 仰卧位:双膝间垫枕,使双膝及足尖向上,反复向患者及家属交代患肢外展中立位的重要性,术后3周内绝对禁止患髋屈曲、内收、内旋的复合动作,以防术后关节脱位[4]。侧卧位:健侧在下,在双膝间垫枕,以防患肢内收、内旋,必要时可使用外展架,防止假体滑脱。

2.1.2 踝关节“泵”效应训练 踝关节活动对血流动力学有显著影响,是防止静脉血栓形成的措施之一。护士指导患者主动最大限度屈伸踝关节(也可加阻力作抗阻训练),每个动作保持10s,20次/组,2~3组/d。

2.1.3 膝关节练习器(CPM)使用指导 术后第2天引流管拔除后,使用CPM 器行膝关节功能训练。CPM 是依据持续被动活动理论,通过温和而持久的屈伸肢体,改善关节的活动度,防止纤维组织挛缩和松解黏连[5]。将患肢放到CPM 康复器上,系好固定带,躯体与CPM 康复器呈30°的外展位,活动角度从0~30°开始,以后每日增加10°,注意循序渐进,禁止患肢内收、内旋。练习1h/次,2次/d。

2.1.4 肌力训练 肌力训练是人工髋关节置换术后康复最重要的部分[6]。术后第3天起行腓肠肌训练、股四头肌训练、股二头肌训练、臀大肌训练、髋关节训练;术后第4天起进行膝关节训练、桥式运动、股内收肌训练、股外展肌训练。每组练习30次,3组/d。

2.1.4.1 腓肠肌训练 先让患者踝关节背伸,足跟向后拉,然后再让踝关节呈背屈位,使足跟向前推,注意保持膝关节伸直。

2.1.4.2 股四头肌训练 让患者大腿肌肉收紧,膝部下压,膝关节保持伸直5s,再放松5s。

2.1.4.3 股二头肌训练 患者下肢呈中立位,足后跟往下压,膝关节不能弯曲,保持5s,放松5s。2.1.4.4 臀大肌训练 臀部收紧5s,放松5s。

2.1.4.5 髋关节训练 指导患者将患肢脚沿床面向上移动,使患肢髋、膝关节屈曲,注意髋关节屈曲<90°。

2.1.4.6 膝关节训练 放一个小圆枕头(或纸卷)在膝关节下,膝部用力往下压,小腿往上举,使膝关节伸直5s。

2.1.4.7 桥式运动 膝关节屈曲,足平放在床上,保持足与肩胛同一平面,然后臀部向上抬到与肩胛、膝关节同一条线,保持5s,后把臀部放下,放松5s。

2.1.4.8 股内收肌训练 患者仰卧位,治疗师将手放在患肢股内侧,并给予向外的力量,同时让患者用力抵抗,保持5s。

2.1.4.9 股外展肌训练 患者仰卧位,治疗师将手放在患肢股外侧,并给予向内的力量,同时让患者用力抵抗,保持5s。

2.2 第2阶段 术后5~6d。在前期肌力训练基础上,进行卧位-坐位-站立转移训练。目的是加强患侧下肢不负重的主动运动,改善关节活动,进一步提高肌力,增加床上自主活动能力和改变体位能力,为步行训练做好准备。

2.2.1 卧位-坐位转移 逐渐抬高床头,使患者取半卧位,观察有无头晕、恶心、呕吐、大汗等症状,如有不适让患者平卧休息;让患者双足下垂,端坐于床边,注意患髋屈曲<90°,观察患者有无不适症状。

2.2.2 坐位-站位转移 患者端坐床旁,双足着地,健肢在前,患肢在后,双手握住助行器,利用健肢和双手的支撑力挺髋站起。术后第6天,行站立位平衡训练,让患者双手扶助行器,双足自然分开站立,缓慢将重心移到健肢,患肢抬起3~5s后放下复位,站立平稳后再将重心移到患肢,健肢抬起。如此反复练习。

2.3 第3阶段 术后7~14d。在肌力训练、体位转移训练基础上,进行步行训练。目的是继续巩固和加强训练效果,患肢逐渐负重练习,加强步态训练,提高日常生活能力。术后第7~8天,行步行训练Ⅰ-助行器辅助步行训练:使用固定型助行器时,必須先往上抬离地面才能向前,患者必须要有足夠的站立平衡感及上肢的力量,先推助行器向前,再移动患侧脚,然后移动健侧脚;转身时,如果向患侧转,应先让患侧脚向外迈一步,后移动助行器,再健侧脚跟上,如果向健侧转,应先让健侧脚向外迈一步,后移动助行器,再患侧脚跟上;每次使用助行器时先站立片刻,达到平衡,告知患者站立之初的轻微头晕并非异常,但头晕未改善或加剧时,一定不能移动,赶快坐下,寻求协助。术后第9~10天,行步行训练Ⅱ-双四脚拐辅助步行训练:行走时,先向前移动患侧拐,健肢跟上,再移动健侧拐,最后患肢跟上。术后第11~12天,行步行训练Ⅲ-单四脚拐辅助步行训练:行走时,患侧上肢持拐,行走时患肢适当外展15°左右,避免内收、内旋。术后第13~14 天,行上下楼梯训练,上楼时,健肢先上,患肢后上,拐随后或同时跟进,下楼时,拐先下,患肢随后,健肢最后。

2.4 出院康复指导 患者出院时做好康复训练及居家生活指导。进一步改善和提高前2周的疗效,逐渐改善患髋的活动范围,增加患髋的负重能力,使人工置换的髋关节逐渐接近正常水平,达到全面康复的目的。告知患者做到“三不、二禁”[7],即不盘腿、不坐矮于小腿的凳子、不翘二郎腿,禁止蹲便、禁止从高处跳落;坐、立、卧时要保持髋关节屈髋<90°,避免坐矮椅或软沙发,坐下前先将患侧脚向前伸出,利用椅柄支撑身体缓缓坐下,身体勿向前倾,坐位站立时先将身体移到椅边,伸出患侧脚,利用椅柄把身体撑起,慢慢将身体移后;每次坐位时间不超过45 min,避免二郎腿两下肢交叉动作;睡眠时,3个月内禁止向患侧侧卧,健侧卧位时需用枕头或海绵垫分隔双下肢,仰卧时不可交叠双脚;如厕使用加高座便器;洗澡时可站立用淋浴,穿裤时先患侧后健侧,穿袜伸髋屈膝;术后6个月内禁止患侧髋关节内收、内旋,不宜作剧烈运动,尽量减少髋部的负重度。术后1、3、6月进行电话随访和康复指导,提醒患者定期复查。

3 体 会

人工髋关节置换术通常是治疗股骨颈骨折、髋关节疾患的首选治疗方法,能缓解患侧髋部疼痛,纠正关节畸形和功能障碍,恢复和改善髋关节的运动功能[8],提高生活质量。人工髋关节置换术后早期康复训练非常重要[9]。研究表明,术后1d开始康复训练的恢复效果优于术后10d开始训练的效果[10]。早期规范进行康复训练指导,保证了康复训练的连续性和完整性,有助于提高人工全髋关节置换术的治疗效果。本文资料显示,根据手术恢复情况,循序渐进进行卧位管理、患肢肌力训练、不同体位转换训练、步行训练,做好出院后康复指导,能提高患者对功能康复训练方法的掌握程度,提高康复效果,出院后3月患者harris髋关节功能评分(85.77±5.72)分,优良率87.9%,提示人工髋关节置换术后阶段康复训练能促进术后康复,提高患者生活质量。

[1]赵建梅.健康教育在人工全髋关节置换术患者中的应用[J].中国实用医药,2010,5(32):218-219.

[2]宋玉鹰,刘清华,李玉华,等.全髋关节置换术后病人早期康复训练效果观察[J].护理学杂志,2004,19(6):15.

[3]黄强,李伟,张晖,等.全髋关节置换术后病人健康相关生存质量评估[J].中国矫形外科杂志,2007,15(6):415-417.

[4]卓大宏.中国康复医学[M].北京:华夏出版社,2002,1061-1062

[5]谭美兰.浅议应用CPM 对髋关节置换手术后的护理[J].健康必读,2012,11(2):211.

[6]赵秀芝.人工髋关节置换术围术期护理[J].中外医学研究,2011,9(21):108-109.

[7]陈翠,梁显球,陈慧芳,等.早期护理干预对人工全髋关节置换术患者术后功能康复的临床观察[J].中国实用医药,2011,6(16):228-230.

[8]刘淑敏,马晓燕.临床路径在全髋关节置换术患者中的应用研究[J].护士进修杂志,2007,22(19):1760-1761.

[9]胡三莲,许鑫.人工全髋关节置换术后康复护理进展[J].护理研究,2007,21(7):1797-1798.

[10]方汉萍,杜杏利,郭凤劲.全髋关节置换术后不同时间开始康复训练的效果研究[J].中华护理杂志,2006,41(1):16-19.