不同类别遗产地社区居民对旅游影响感知的差异研究*

邹统钎,郑春晖

(1.北京第二外国语学院 遗产旅游研究中心,北京 100024;2.广西艺术学院 人文学院,广西 南宁 530022)

截至2010年,中国共有40个项目被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,其中文化遗产28处,自然遗产8处,文化和自然混合遗产4处。可见,我国遗产资源不仅赋存量大,而且种类齐全。遗产地与居民地叠加所导致的相关者利益冲突难题给我国遗产管理带来了较大的挑战,因此,研究我国各类遗产地的旅游影响对指导今后遗产地的开发、保护与管理具有重要的现实意义。

一、文献回顾

维基百科将“遗产”(heritage)定义为从祖先继承下来的东西。遗产的公共物品性质及唯一性使保护与开发的平衡成为遗产旅游资源管理的核心。在国外,有关如何有效保护遗产的探讨一直是研究的重点[1-3]。Russo认为,遗产与旅游之间形成“恶性循环”[3],过多游客威胁地方经济活力、遗产完整性及当地居民生活质量[4],而 Mc Kercher等认为,保护与开发的矛盾随开发阶段的深化而减弱[5]。

遗产资源是我国旅游产业的重要依托和民族生存的命脉。但一些遗产地在旅游发展的过程中,由于没有协调好遗产事业与旅游产业的关系,给当地带来了一系列消极的社会、文化和环境影响,导致以下破坏事件频发:自然遗产地文化传承被割裂,地方文化逐渐丧失原真性;文化遗产地居民大搬迁,导致文化的“空心化”;各类遗产地物价上涨,导致居民生活水平下降;环境质量下降、治安整顿不力等。

社区参与是旅游实现可持续发展的重要依托。国外一些学者针对目的地居民对旅游业发展的认知进行了研究,内容主要集中在居民对旅游影响感知与态度、影响居民感知与态度的因素以及相应的理论解释[6-9]。国内学者也逐渐关注遗产地居民对旅游影响的感知和态度的研究。李凡、金忠民对皖南古村落进行了比较研究[10];黄玉理等对平遥和丽江古城做了比较研究[11];刘葆等对传统古民居进行了比较研究[12];苏勤等通过分层聚类的方法,根据主导动机的不同将西递旅游者分为4种类型[13]。现有研究认为,影响居民旅游感知与态度的因素主要有社会经济特征、旅游发展阶段、居住地距离旅游中心的远近、居住时间的长短、居民参与旅游的程度等[14]。

从遗产旅游实践来看,旅游给不同类型遗产地带来的消极影响存在一定的差异性和集聚性,自然遗产地文化遭冲击现象多见,文化遗产地旅游带来的社会矛盾比较突出。而目前国内外研究个案选点范围相对集中而狭窄,缺乏跨区域的比较研究,缺乏对不同遗产地旅游影响的共时研究,以致不同研究结果之间缺乏可比性[15]。因此,本研究的目的为:(1)探讨遗产类别是否为旅游影响感知差异的重要影响因素之一;(2)探讨我国不同类别遗产地居民对旅游影响感知有哪些异同;(3)为我国各类遗产旅游地的开发与管理提供依据。

二、问卷设计与数据采集

(一)问卷设计

本研究问卷采用李克特5点量表,参考了Ap和Crompton的旅游影响评估尺度,结合我国实际情况,从遗产地的经济、社会、文化、环境影响4个方面的利弊进行设计。选项包括完全赞同(5)、赞同(4)、不确定(3)、不赞同(2)和根本不赞同(1)5个衡量水平。问卷内容如下:

表1 遗产地旅游影响量表

(二)样本选取与数据采集

本研究依托北京第二外国语学院遗产旅游观测中心,通过2007~2009年3年“五一”、“十一”期间对故宫、龙门石窟、殷墟、泰山、黄山、三江并流、丹霞山等全国12处遗产旅游地进行实地拦截问卷发放,共收回问卷453份,其中有效问卷408份。

(三)研究方法

本文利用SPSS13.0对数据进行统计描述分析、多组数据单项方差分析。单因素方差分析也称一维方差分析,是检验由单一因素影响的多组样本某因变量的均值是否存在显著差异的问题。如果各组之间存在显著差异,说明此因素对因变量有显著影响,因素的不同水平会影响到因变量的取值。

三、数据分析

(一)受访者人口统计学特征分析

有效问卷中,54.4%(222份)为男性,45.6%(186份)为女性;年龄在20~45岁的受访者占75.8%;教育程度在初中到本科的受访者占87.5%。年龄与受教育程度结构合理。受访者中,遗产地的长期居民占51%,非常住居民占49%,能够满足本研究的需要。

(二)受访者对旅游影响态度的统计

世界遗产组织将遗产划分为自然遗产、文化遗产、自然文化双遗产3类,本文据此对问卷样本进行分类,利用SPSS13.0对数据进行统计描述,结果如表2所示,不同类别遗产在旅游影响感知上存在许多共性。

1.总体经济影响描述

所有涉及有利经济影响问题的平均值均超过3.5,众数为4,说明社区居民对旅游的有利经济影响整体上持肯定态度,而在不利的经济影响方面,第6题的平均数都超过为3.5,说明社区居民认为旅游发展导致遗产地物价上涨。

2.总体文化影响描述

关于旅游开发有利文化影响问题的平均值均超过3,说明社区居民在整体上对旅游促进了遗产的保护、有助于遗产地文化传统的保护与发展以及每个人都应该自觉保护这些珍贵资源持赞同态度。

3.总体社会影响描述

遗产地开展旅游的有利社会影响的平均值均大于3.8,方差均小于1,说明社区居民认为旅游发展使遗产地道路和其他公共设施维持了较高的标准。

15题、22题、23题得分都超过了3,可见社区居民对过多的旅游者造成了遗产地的拥挤、公共场合的拥挤和导致交通堵塞、噪声及污染状况恶化感知比较强烈。

4.总体环境影响描述

第20题的平均数均超过3.3,可以说明多数人认为旅游发展促进了遗产地历史建筑以及自然资源的保护。

表2 三类遗产地受访者感知的旅游影响统计描述

(三)遗产旅游感知差异研究

通过SPSS的独立样本多组数据单项方差分析,对不同类别遗产地旅游社区居民感知的平均数进行两两比较的方差分析,以找出三类遗产的旅游感知差异。分析结果如下:

1.自然遗产地与其他类型遗产地差异分析

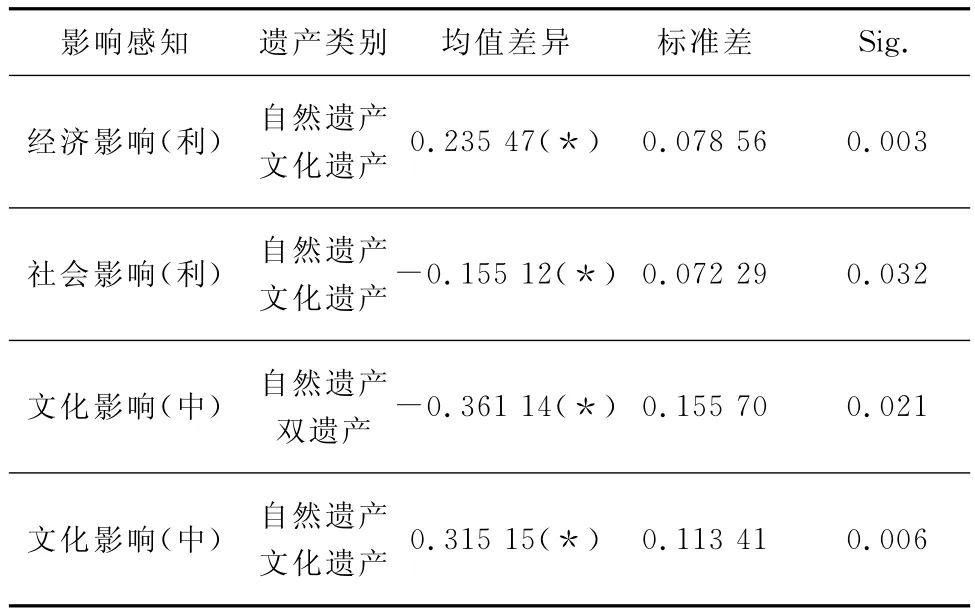

根据表3的方差分析结果,在显著性水平0.05下,可认为不同遗产的社区居民的主观评价是有显著差异的。

(1)自然遗产地社区居民对有利经济影响的感知明显强于文化遗产地。在对有利经济影响的感知方面,自然遗产的均值比文化遗产的均值大0.235 47,即相对于文化遗产地社区居民而言,自然遗产地社区居民对有利经济影响的感知比较强烈。国外许多研究表明,经济发展水平与居民对旅游业的态度存在关系。Allen等指出,居民对旅游业的态度受经济发展程度的影响,经济水平及旅游发展程度较低的社区,居民对旅游业倾向于赞同态度[16,17]。自然遗产大多处于经济比较落后的地区,旅游业成为当地经济的支柱产业,为居民提供了许多就业机会,因此,自然遗产地社区居民对有利经济影响的感知较强。

表3 自然遗产与其他遗产的平均值两两方差比较

(2)自然遗产地社区居民对积极社会影响的感知明显弱于文化遗产地。在对积极社会影响的感知方面,自然遗产的均值比文化遗产的均值小0.155 12,即相对于文化遗产地居民而言,自然遗产地社区居民认为,自然景观地区对基础设施的改观并没有人文景观明显。这与自然遗产地旅游开发之前基础设施相对较差的状况存在一定的矛盾,深层原因有待后续研究进一步探讨。

(3)自然遗产地社区居民对文化影响(中)的感知明显强于文化遗产地、双遗产地。在对文化影响(中)的感知方面,自然遗产的均值比文化遗产的均值大0.315 15,即自然遗产地社区居民对“旅游发展使遗产地传统文化发生了改变”感知较其他两类遗产地更强。文化遗产地和双遗产地的文化代代相传,根深叶茂,且景区的开发依赖于当地的文化习俗,保护意识较强。而自然遗产则不然,其经济发展水平低,文化相对弱势,在开发旅游的过程中,易受到外界强势文化的冲击。因此,重视文化的传承与保护,应成为自然遗产地开发与保护的重要课题。

2.双遗产地与其他类型遗产地差异分析

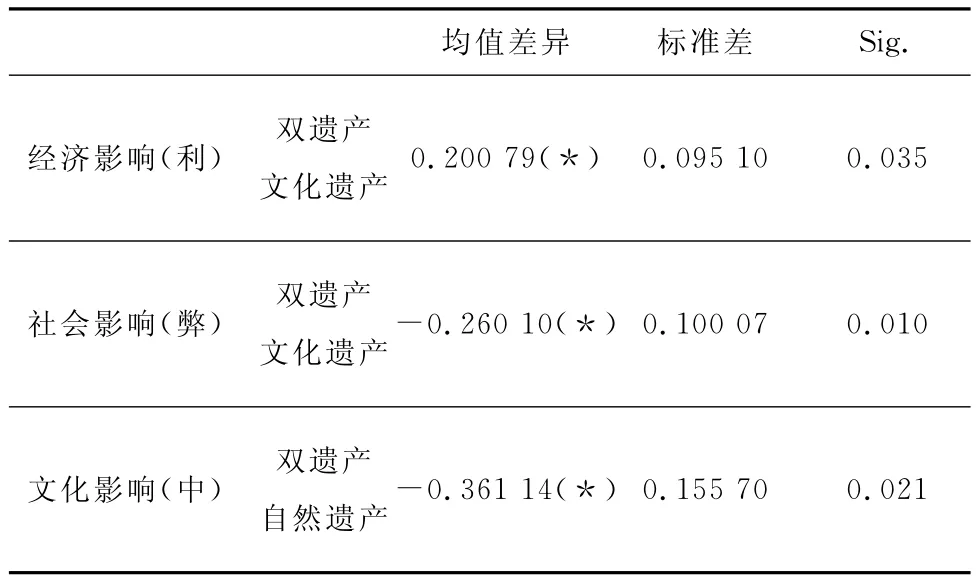

从表4可以看出,双遗产地社区居民对旅游的消极影响感知都弱于其他两类遗产。并且,双遗产与文化遗产地社区居民对有利经济影响的感知、对社会消极影响的感知方面存在显著差异,双遗产与自然遗产在文化影响(中)存在显著差异。

表4 双遗产与其他遗产的平均值两两方差比较

(1)双遗产地居民对有利经济影响的感知明显强于文化遗产地。在对有利经济影响的感知方面,双遗产与文化遗产存在显著差异。双遗产的均值比文化遗产的均值大0.200 79,即双遗产地社区居民对有利经济影响的感知比文化遗产地更强。本文主要选取了黄山和泰山两个自然文化双遗产进行了问卷调查。徐嵩龄认为,黄山模式的意义在于引入市场机制,较好地解决了遗产管理费用和对当地经济贡献等问题[18]。可见,这与社区居民对有利经济影响的感知要明显强于文化遗产地不无联系。但是否所有双遗产地都存在有利经济影响感知强于文化遗产地,还有待后续研究。

(2)双遗产地居民对社会消极影响的感知明显弱于文化遗产地。在对消极社会影响的感知方面,双遗产的均值比文化遗产的均值小0.260 10,即双遗产地社区居民对消极社会经济影响感知较文化遗产地弱。国内外研究表明,距离是影响居民感知和态度的一个重要因素,包括居民感知的主客间文化或精神距离和旅游中心地与居民居住地之间的空间距离。城市和乡村居民居住地距离旅游中心的远近也会影响居民态度差异[19,20]。相对文化遗产多位于市区,双遗产大多离市区有一定距离,因此,社区居民对旅游造成的社会消极影响感知较弱。

四、结论及未来研究方向

通过分析自然遗产、文化遗产、双遗产3类遗产地社区居民的旅游感知差异,可以看到,社区居民的旅游感知既具有共性,又存在明显差异。共性表现在:居民基本都认同旅游发展促进了当地的经济增长、遗产的保护,但也感受到旅游使遗产地物价上涨、冲击地方文化、造成了遗产地的拥挤等消极影响,这与之前的旅游影响研究的结论基本吻合。差异主要表现在:第一,自然遗产地社区居民对旅游的有利经济影响感知明显强于文化遗产地,对文化影响(中)的感知强于文化遗产地和双遗产地,即对文化冲击感知较强;第二,文化遗产地社区居民对有利经济影响的感知弱于其他类别遗产地,对消极社会影响感知强于双遗产,即文化遗产地居民不仅对从旅游中受益感知不强,而且更多地承受了发展旅游带来的“负面社会效应”;第三,双遗产地社区居民对有利经济影响感知强于文化遗产,对消极社会影响感知弱于文化遗产。

可见,遗产类别也是旅游影响感知差异的重要影响因素之一,这有益于指导不同类型遗产地提高遗产管理与保护措施的针对性。第一,自然遗产地应着重加强对当地文化的保护。因为自然遗产所在地区多具有独特的民俗文化,如三江并流遗产地居住着傈僳族、怒族、独龙族、普米族等民族,传统民俗文化极具特色,但由于当地经济水平较低,文化相对弱势,如果在旅游开发与管理中不重视文化的传承与保护,易造成文化失传。第二,文化遗产地应着力健全社区参与机制和利益分配机制,让居民更多地参与旅游,分享发展旅游带来的收益。只有这样,才能实现旅游经济和社会文化的协同发展。第三,从居民感知来看,双遗产地较好地协调了旅游发展与居民受益、文化保护、设施改善之间的关系,因此双遗产地的一些成功经验值得其他遗产地借鉴。

本文虽然对12处遗产地的数据进行了分析,但调研地点的选择可能会对结论造成影响,因此,自然遗产的调研点还有待增加,以便更全面地分析导致不同类别遗产地居民旅游影响感知差异的内在原因。此外,对遗产地进行历时调查,利用时间序列分析也是未来可以深入的方向。

[1]Yaniv Poria,Richard Butler,David Airey.The Core of Heritage Tourism[J].Annals of Tourism Research,2003,30(1):238-254.

[2]Brian Garrod,Alan Fyall.Management Heritage Tourism [J].Annals of Tourism Research,2000,27(3):682-708.

[3]Antonio Paolo Russo.The“Vicious Circle”of tourism development in heritage cities[J].Annals of Tourism Research,2002,29(1):165-182.

[4]Jan van der Borg,Paolo Costa,Giuseppe Gotti.Tourism in European Heritage Cities[J].Annals of Tourism Research,1996,23(2):306-321.

[5]McKercher,Ho,&Cros.Relationship between tourism and cultural heritage management:evidence from Hong Kong[J].Tourism Management,2005(26):539-548.

[6]John,Ap.Residents’research on the social impacts of tourism [J].Annals of Tourism Research,1990,17(4):610-616.

[7]John,Ap,Crompton J L.Developing and Testing a Tourism Impact Scale[J].Journal of Travel Research,1998,37(2):120-130.

[8]Cole,D N.Environmental impacts of outdoor recreation in wild lands[A].Manfredo,M.;Vaske,J.,Field,D,Brown,P.and Bruyere,B.(eds).Society and resource management:a summary of knowledge[C].Modern Litho:Jefferson City,MO:2004:107-116.

[9]Murphy,P.E.Tourism:a community approach [M].London:Rout ledge,1985:39-60、117-134.

[10]李凡,金忠民.旅游对皖南古村落影响的比较研究[J].人文地理,2002(5):17-20.

[11]黄玉理,龙良富,王玉琼.我国世界遗产地居民对旅游影响感知与态度的比较研究[J].人文地理,2008(2):91-94.

[12]刘葆,苏勤,葛向东.传统古民居旅游地旅游影响居民感知的比较研究[J].皖西学院学报,2005(2):64-68.

[13]苏勤,曹有挥,张宏霞,吴萍.旅游者动机与行为类型研究[J].人文地理,2005(4):82-86.

[14]Faulkner B,CTideswell.AFramework for Monitoringthe Community Impacts of Tourism[J].Journal of Sustainable Tourism,1997,5(1):2-28.

[15]肖洪根.对旅游社会学理论体系研究的认识:兼评国外旅游社会学研究动态(下)[J].旅游学刊,2002,17(1):59-68.

[16]Allen L R,Long P T,Perdue R R,S Kieselbach.The Impact of Tourism Development on Residents Perceptions of Community Life[J].Journal of Travel Research,1988,26(1):16-21.

[17]王丽华,俞金国.旅游影响居民感知分异研究综述[J].江苏商论,2010(1):63-64.

[18]徐嵩龄.中国的世界遗产管理之路:黄山模式评价及其更新(下)[J].旅游学刊,2003(2):52-58.

[19]王莉,陆林.国外旅游地居民对旅游影响的感知与态度研究综述及启示[J].旅游学刊,2005(3):87-93.

[20]Claudia Jurowski,Dogan Gursoy.Distance Effects on Residents’Attitudes toward Tourism [J].Annals of Tourism Research,2004,31(2):296-312.

——围棋