基于ESCP范式下的我国新能源储能产业发展战略研究

陈 杰 贺正楚 陈 亮

一、引 言

随着传统能源的日益匮乏和环境状况的日趋恶化,世界各国都把新能源发展提到了前所未有的高度。但由于风电、太阳能发电具有随机性、间歇性特征,决定了其规模化发展必然会对电网调峰和系统安全运行带来显著影响,因此必须要有先进的储能技术作支撑。可见作为新兴战略性产业的储能产业能有效解决电网与新能源的矛盾,保障风能、太阳能等新能源安全并网,并关系我国能源结构调整的结构和速度。同时大力发展新能源储能产业,不仅可以储备能源、保障城市能源的平稳供应,还能起到节能环保,提高能源利用效率,降低能源的消耗、优化能源结构,达到进一步完善城市能源保障体系的目的。因此新能源储能产业的发展,近年来受到了学术界的高度关注。张永伟(2009)、张华民(2011)从目前我国储能产业的发展阶段出发,认为我国储能行业起步比较晚,目前正处在产业化发展的关键阶段,因此会面临诸多制约问题,但当务之急是理顺体制,完善政策。蔡燕标(2010)通过对比欧美国家新能源储能产业发展状况,发现国内储能产业所依托的储能技术还处于发展的初步阶段,未达到大规模推广的程度,原因在于技术标准参差不齐,相关政府部门未充分定义储能产业的行业规则等。葛英伟(2011)从科技优势、产业基础优势、产业配套优势等方面系统分析哈尔滨市发展储能产业的现实基础,提出将储能产业作为重要内容纳入新能源储能产业发展规划,加大储能技术的研发投入、出台扶持储能产业发展的相关政策的论断。

论文在分析我国新能源储能产业发展现状的基础上,试图从产业环境和政府政策角度出发,改进并运用SCP框架,对当前我国新能源储能产业环境、市场结构、运营商策略行为、市场绩效以及储能产业政策进行综合分析,进而为储能产业的高效、健康、持续发展提供相关建议并制定出我国新能源储能产业发展战略。

二、ESCP范式的结构框架

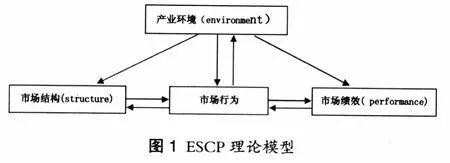

ESCP分析(产业组织分析),是由梅森(E.S.Mason)、贝恩(J.S.Bain)等为代表的哈佛学派在承袭前人对产业组织理论研究成果的基础上,以实证研究为主要手段,深入探讨了竞争与垄断的关系,构造了一个既能深入具体环节,又有系统逻辑体系的产业环境(environment)、市场结构(structure)、市场行为(conduct)、市场绩效在(performance)的 SCP 分析框架(图 1)。

ESCP框架仍是目前使用最为广泛的分析范式,它以实证研究为主要手段,认为产业环境、市场结构、市场行为和市场绩效之间存在着必然的因果关系,是一个既有环节又有系统逻辑体系的分析模型。运用ESCP范式对我国新能源储能产业的产业组织进行研究,能够较为系统地分析在产业环境背景下结构对行为和绩效的作用,从而有效地推演出产业组织的演进规律和趋势,为我国新能源储能产业发展战略的制定提供一定的参考和依据。

三、我国新能源储能产业发展现状

目前,全球储能技术主要有机械储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、电化学储能(如钠硫电池、液流电池、铅酸电池、镍镉电池等)和电磁储能(如超导电磁储能、超级电容器等)三大类。

现阶段我国储能技术投资主要集中在抽水蓄能、镍氢动力电池、锂离子动力电池三个领域。

(一)抽水蓄能电站进入建设高峰期,抽水蓄能电机组基本实现国产化

抽水蓄能电站在电网调峰中优势明显,近年来发展速度较快。截止2009年1月,我国已建抽水蓄能电站22座,总装机容量为1334.5万千瓦;在建电站11座,装机容量为1436万千瓦;拟建电站21座,装机容量2918万千瓦。2020年,我国抽水蓄能电站总装机容量将达到6000万千瓦以上。从在建和拟建项目规模来看,未来我国抽水蓄能电站将以30万千瓦以上的大容量机组为主。

从抽水蓄能机组设计制造方面来看,东方电力、哈动力均已向法国阿尔斯通引进了30万千瓦抽水蓄能技术;哈动力还自行开发了15万千瓦的抽水蓄能机组。我国大容量抽水蓄能机组基本能够实现国产化,而且还能保持适量出口。

(二)我国已掌握部分电化学储能关键技术,但大容量储能技术产业化水平仍然较低

尽管我国已掌握了不少大容量电化学储能的关键技术,但整体来看,在实际生产中主要以中低端的镍氢电池和铅酸电池为主。更大容量的液流电池、锂离子电池、超级电容器等领域的关键技术有所突破,但由于缺乏政策支持,未发展到商业化运作和大规模运用的阶段,产业化水平相对较低。

(三)动力电池市场不断扩大,镍氢电池占据主导地位,锂离子电池是新增投资的重点

动力电池的性能对新能源汽车的发展起着至关重要的作用,从高效、节能、环保的角度来看,未来我国新能源汽车将朝着“镍氢电池-锂离子电池-燃料电池”的产业化路径发展。目前,我国技术最成熟、应用最广泛、商业化最成功的是镍氢电池,研发和投资的重点则集中在锂离子电池上,燃料电池还处于起步期。

四、我国新能源储能产业的ESCP分析

(一)产业环境(E)

1、国际环境

储能行业目前已引发全球性的投资热潮和政府的积极推动发展。根据美国能源研究机构的调查研究结果,储能产品已经成为未来最值得投资与资金最密集的市场领域。保守估计到2020年,全球储能市场规模将达到660亿美元。而随着世界各国对储能产业的持续投入,大规模储能产品应用于电网系统,未来全球储能产品的市场规模将以万亿美元来计算。在发展方向上,美、欧、日大力支持大容量储能技术的研发和产业化应用。其中,美国政府已将大规模储能技术定位为支撑新能源发展的战略性技术,并在政策制订、资金扶持、补贴机制、投资税收抵扣等方面提供强有力的支持。

2、国内环境

自2005年《中华人民共和国可再生能源法》发布,其中提到储能概念以来,随后发布的可再生能源配套的产业发展政策、中长期发展规划、专项资金管理规定、电价政策、补贴政策、示范项目工程等,都大大促进新能源储能产业的快速发展。此外,储能还作为战略性新兴产业被写入《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》等国家性政策文件中,可见我国对储能产业的发展重视程度之高。

但相比风电、光伏发电行业的政策支持,以及国外储能行业的政策环境,中国针对储能领域的政策多为指导性质,以传达政策信号为主。并未出台涉及税收、补贴、电价等具体指标的扶植政策。储能行业的发展更多是间接受惠于新能源储能产业方面的扶持。目前,公共、大型储能产业的支持政策仍在行业的标准规范制订层面,产业化的推进以示范工程为主。已经市场化的家用储能,也没有针对性的激励政策。

(二)市场结构(S)

市场结构指对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织特征,通常指市场集中程度、产品差异化与市场进入和退出壁垒的高低。影响市场结构的主要因素有市场集中度、进入壁垒以及产品差异化等。本文从影响市场结构最重要的两个因素深入分析我国新能源储能产业市场结构。

1、市场集中度

目前我国新能源储能产业市场主要集中在大型电网储能系统,因为电网储能属于探索、研究阶段,市场上没有成熟的产品,没有完善的流程及标准,主要为政府主导的研究性示范工程,并由政府买单。而从国家规划来看,对电网储能技术支持力度大,目的在于改善新能源入网质量并有相当的决心。因此电网储能市场容量、需求量相当大,同时技术门槛高、投入大。同时就现阶段我国储能技术投资而言,我国新能源储能产业主要集中在抽水蓄能、镍氢动力电池、锂离子动力电池三个领域,可见我国新能源储能产业目前的市场发展空间比较有限。

2、进入壁垒

新能源储能产业属资本密集型和技术密集型行业,进入新能源储能产业固定资本需求巨大,投入市场的硬件设施和相关服务短期内难以转移,对于技术要求高,技术更新换代速度快,有更新和被淘汰的风险,沉没成本相当高,潜在进入者难以承受,除此之外,国内最新进入新能源储能企业他们在各自领域内已经独显出来,并形成自己的品牌,成为行业中的佼佼者。因为他们已经拥有了比较稳定的市场份额,并拥有完善的销售模式,对与新的市场进入者,他们在开拓市场方面就有一定的难度。此外由于与储能产业相关联的行业(如风能产业、太阳能光伏产业等)存在地域性分布的特征,因此造成新能源储能产业的区域发展也是不同的。

(三)企业行为(C)

新能源储能生产企业作为一个比较特殊的生产企业,想要获得更大的市场份额和经济效益,从而打造企业品牌、就必须走技术研发、合作创新之路。

在技术研发方面,由于新能源储能产业是一个资金密集和技术密集型的行业,可见对资金和技术,尤其是技术的要求非常高,可以这么说,新能源企业的技术研发部门是企业的心脏,不断的进行技术创新、不断的推出新产品才能使企业朝气蓬勃。因此,新能源储能企业把技术研发列入发展中的头等大事,以技术研发为中心展开其他的活动。

在合作创新方面,随着信息化的深度推广,新能源储能产业的一些管理的方式、技术已经慢慢的透明化,单个新能源生产企业已经很难实现纵、横向一体化全方位经营并保持核心竞争力。在这样的产业发展背景下,如何保持企业核心竞争优势,开展多领域广泛合作,在竞争与合作中实现融合创新,将是今后新能源储能产业的主旋律。

在品牌塑造方面,新能源企业品牌代表着企业的外在形象,蕴含着企业的文化,它是区别于同行业中其他新能源生产企业的最显著的标志。比如有些新能源储能产业中有个别的企业,如比亚迪、普能世纪、深圳飞轮、科力远等发展步伐比较快,就形成了自己的品牌,有着一群比较忠诚的客户群体。总体来说,我国新能源储能在慢慢注重企业的品牌建设,并逐步取得了消费者的认可,因此企业品牌得以深入人心,同时在品牌推广力度也慢慢加大,以达到进一步把企业做强做大的目的。

表1 新能源储能产业

(四)市场绩效(P)

新能源储能产业是未来能源市场的主力军,它能否健康发展影响着经济的发展。作为新能源储能生产企业,企业的效益、企业的利润决定着它们的存亡,如何实现企业效益最大化,社会效益最大化是每个企业必须考虑的问题。新能源储能产业经过近十年的摸索发展,现在在其速度和规模上都取得了一定的成绩,新能源储能产业的成果慢慢的进入社会的各个领域,进入人们的日常生活中。

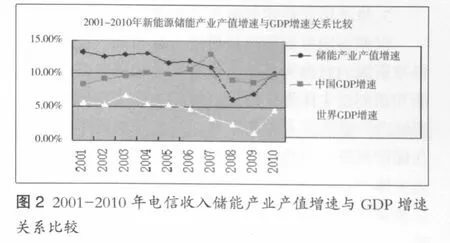

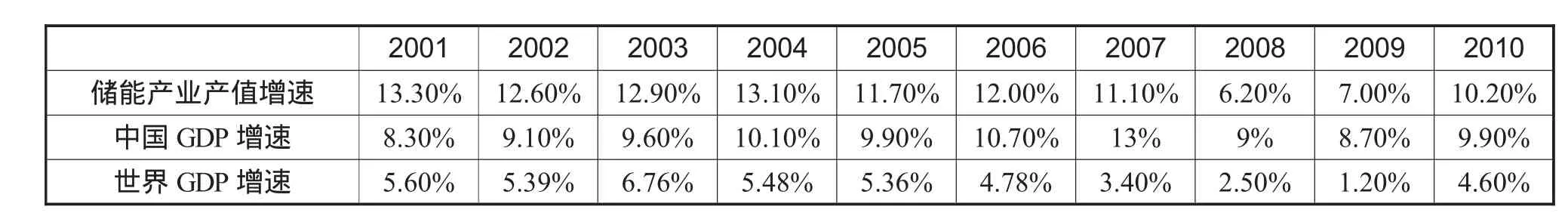

从产业效益来讲,我国新能源储能产业在基础设施投入、新技术研发、推广及应用方面每年都保持着较大增速,且收入增速均明显高于我国GDP增速,反映了我国国内经济长期保持增长与储能产业的迅猛发展密不可分(图2)。

数据来源:中国能源统计年鉴

从以上图表及国家和地方“十二五”规划可以看出,我国新能源储能产业已成为我国经济增长贡献的主要力量。

此外新能源储能产业从兴起发展至今,已经慢慢的趋向成熟,有很多新能源产品和技术能与国际新能源巨头并驾齐驱,尤其是在部分储能技术方面现达到了国际化的水平。如湖南科力远股份有限公司,他们在生产主打产品泡沫镍电池的同时,也带动了镍金属材料的发展。可见从事新能源储能的企业通过不断的扩大生产规模,已形成规模效应,对提高产品在市场上的份额和竞争力、降低生产成本方面都起到了积极作用。此外,大容量储能能够提高能源利用效率,产生较大的经济效益和社会效益,并为国家节约巨额投资。

综上所述,通过对我国新能源储能产业进行ESCP分析,得出我国新能源储能产业目前正处于产业化发展的关键阶段,但却面临以下问题:

1、国家重视力度不够,导致产业没有统一的标准和要求、缺乏战略规划和政策支持;

2、产业集中度过高、市场发展空间;

3、进入壁垒大,导致产业门槛过高;

4、投资回报机制不健全、未形成严格的技术标准和规范化管理、技术人才缺乏、科技创新资金投入不足;

5、产业规模偏小,无法获得产业集群优势。

五、我国新能源储能产业发展战略构想

和国外其他国家新能源储能产业发展情况相比,我国起步较晚,目前正处于产业化发展的关键阶段,因此面临产业没有统一的标准和要求、缺乏战略规划和政策支持、投资回报机制不健全、未形成严格的技术标准和规范化管理、技术人才缺乏、科技创新资金投入不足等缺陷,那么要想克服目前所面临的困境,就需要从整体出发,制定出我国新能源储能产业发展战略。

1、构建高效科技创新体制

成立“新能源储能产业科技创新委员会”,对全国的储能产业科技创新力量进行统筹,对工程项目中心的分布进行规划,并制定中国新能源储能产业科技创新的中长期规划,以加强对储能产业科技创新视野的组织领导和宏观统筹,促进储能科技资源的优化配置。

2、加快完善科技创新法规政策体系

我国也要进一步加强新能源储能产业科技创新法规建设,完善中国的科技创新法规体系;针对国家现有法规多重于原则而导致的缺陷,鼓励地方积极参与科技创新资源的整合和科技资源节约、知识产权等方面的研究与建设。在加强法规体系建设的同时,还要加强财税和政策在科技创新方面的支持力度。

3、推进国家科学创新平台建设

以调整国家储能科技研发力量布局、优化整合科技资源的思路为基础,依托高效和研究院所等储能知识创新主体强化建设以储能企业为主体、产学研结合的储能技术创新平台。切实重视产学研结合在储能高技术创新中的重要作用,建设以储能企业为主体、以高校和科研院所科技力量为依托、以现代企业制度为规范的三位一体的新型产学研结合模式。

4、强化建设储能产业高科技创新人才队伍

围绕国家战略需求及区域储能产业战略发展要求,充分重视建设储能前沿技术研发队伍,实施积极有效的政策措施,加强人才载体建设,培引结合,大力建设深海矿产资源勘探开发、极端环境生物资源利用、新能源开发等产业领域的产业技术开发团队,紧密跟踪国际前沿,发展中国储能产业前沿技术体系,为未来储能产业的发展做好人才与技术储备。

5、完善多元化投融资体系,加大储能科技创新投入

充分调动国家、地方政府、储能企业及社会金融机构等多方面的积极性,逐步建立起政府财政资金扶持为引导,企业自筹为主体,金融和外资及社会筹资为补充的多渠道、多层次储能科技投入体系。

六、结 论

本文运用ESCP范式分析,以我国新能源储能产业为目标,在对我国新能源储能产业进行现状分析的基础上,从产业环境、市场结构、企业行为、市场绩效这四个方面分析了我国新能源储能产业所取得的部分成效及存在的问题,最后针对所存在的国家重视力度不够、产业集中度过高、进入壁垒大、投资回报机制不健全技术人才缺乏、科技创新资金投入不足及产业规模偏小等问题提出相应的对策建议及我国新能源储能产业发展战略构想,这对促进我国新能源储能产业迅速发展具有一定的现实意义。

[1]张永伟.尽快完善大容量储能产业发展的投资机制[J],发展研究,2009(8)

[2]黄晓艳.突破障碍,扩大新能源储能产业的应用[J],特别报道,2010(5)

[3]葛英伟.加快发展哈尔滨市储能产业的思考[J],边疆经济与文化,2011(1)

[4] Energy Information Administration,International Energy Outlook(2006 edition)(Washington,D.C.:U.S.Department of Energy,June 2006),83

[5]International Energy Agency,World Energy Outlook(2004 edition)(Paris:International Energy Agency,2004),119

[6] “Energy conservation in metallurgy,”Inform.Byull.Mezhdunarod.Soyuz.Metallurgov,No.9,1–2(2005)

[7] E.Anthony Wayne,"Energy Trends in China and India and Their Implications for the U.S.,"Testimony before the Committee of Foreign Relations,U.S.Senate,(Washington,D.C.:26 July 2005)