乡村教师的专业化模式选择:批判、创新与辩证

唐松林 聂英栋

(湖南大学教育科学研究院,湖南长沙 410082)

一、客观主义与建构主义:乡村教师专业化的两种模式

在对本主题进行深入论述之前,有必要简述乡村教师专业化存在的两个基本模式:即客观主义模式与建构主义模式。

(一)客观主义模式

客观主义教师专业化模式,直接源于客观主义的理论基础。客观主义认为,知识是对客观存在的反映,是对客观世界的准确表征。所以,知识具有价值中立性、普适性、规范性、统一性,永恒性等特征。因而,知识可以通过先知者传授给未知者,以“传授—接受”的方式传承。在这里,学习者可以被看作输入知识的容器,他们不存在差异,也不需要自我建构,学习过程与学习者的主体性与个体经验无关。只要是知识,人们可以拿来便用,一用就灵。

在这一模式中,乡村教师专业化的主要任务,在于获取教育理论知识与现代技术。这些理论与技术可以演绎为相对独立的目标系统、课程系统、培训体系,及相应的甄别、评价与认定机制,以有效评价教师专业发展的情况。对乡村教师个体来说,专业化过程主要是由外力推动的,是由地方政府发起,通过指令性的各种教育培训活动完成[1]。教育官员和教育专家对专业发展具有主导地位。

这一模式有三个最大的优点:一是目标明确,有可遵循的价值与标准;二是可以调控,具有很强的计划性和操作性;三是便于评价,对教师关于新理念、新技术与新方法的掌握程度,很容易用量化的方法进行判断与评价。

(二)建构主义模式

建构主义教师专业化模式,其理论基础来自于建构主义。建构主义在知识观上与客观主义针锋相对,认为知识并不是对现实世界的客观表征,它只是一种解释、一种假设,它并不是问题的最终答案。相反,它会随着人类的进步而不断地被“革命”,并随之出现新的解释或假设。所以,知识是一个永远未完成的事件,并不能精确地概括世界的法则,不可能以实体的形式存在于个体之外。尽管我们通过语言符号或命题形式赋予了知识一定的外在形式,甚至这些符号与命题还得到了一定范围内的认可,但这并不意味着学习者会对这些命题有同样的理解。学习是学习者建构自己的知识的过程,是自己的事情,不可能由其他人代替[2]。

这一模式使主体从知识的非中心转为生成者,专业发展成为乡村教师自己的事情。教师自己以外的专家、官员及其组织的各种培训活动,只是教师发展的必要的外部条件。乡村教师信赖自己及自己在生存的环境中所获得的经验,在自己的具体生存环境互动中,在与他者的社会性互动中,通过与他人的互动合作,平等对话,互相争鸣,互相启发,实践反思,主动建构自己的专业理想、知识和技能,从而收获真知,提升技能,丰富情感,开启智慧,实现自己专业水平的提升,走上一条适合自己的专业化道路。

这一模式有三个最大的优点:一是有一种激发思考的异质性。由于无所不在的理解与具体化的思考,使创新不断涌现。二是专业化回归为自己的生活过程。这一过程尊重乡村教师及其生存环境的特殊性,使乡村教师成为专业化的主人。乡村教师时刻聆听其内心的呼声,感受教学生活中的喜悦、激情、悲伤和痛苦,从而使自己的专业发展蕴含强烈的生命意义。三是为各群体平等对话提供了可能性。它打破了传统的教育专家、行政官员等高高在上的领导地位,在知识经验与学术人格上获得了平等地位。

二、建构主义对客观主义的批判与创新

下面笔者以建构主义为分析工具,对客观主义的诸缺陷进行分析,进而发现建构主义所具有的创新意义。

(一)建构主义对客观主义的批判

从建构主义的视角,我们很容易发现教师专业化的客观主义模式,存在明显的局限性。主要表现在如下方面:

教育理论知识的学习易入教条化。客观主义之所以能够指导乡村教师的专业发展,是以两个基本假设为前提的:一是教育家们的教育理论知识具有普适性,能够有效指导乡村教师的教育实践;二植入式培训能使乡村教师有效理解教育理论知识。关于第一点,由于那些普适性教育理论,容易忽视乡村教师及其生存状态的多样性和复杂性,结果出现了许多“荒谬”的知识境况。因为那些教育理论大多来源于教育理论专家的研究成果,这些专家大多身处闹市,长居深斋,对乡村教师的生存状态并不了解,容易导致理论与实践脱节的情况;关于第二点,在植入式培训中,教师对于教育理论的学习很难有发言权,在遇到与自己知识经验不符合的理论时,往往不得要领,囫囵吞枣,生搬硬套,易于教条化。所以有人说,“人们越来越相信,作为导师,或是作为榜样,知识分子并不比古代的巫医或牧师更聪明、更值得尊重。”[3]许多理论尽管论证过程头头是道,旁征博引,但知识生产者的见解往往是一厢情愿或自圆其说,其幻想之破灭是注定的。

教师专业化沦为一个被动过程。客观主义模式中,那些具有同质性与普适性的理论与方法,受到了人们的认可与推崇,而那些异质性的个体经验与实践知识一直受到轻视。乡村教师在自己的实践与生存环境中,所感悟、理解和反思得到的个体经验,从来没有被发现、肯定和承认过。由于乡村教师与教育专家在知识生产、知识话语和知识表达权上的不平等,他们在自己的专业发展中失去了自主权。教育官员安排了大量的教师培训和进修活动,但不一定符合乡村教师的心理意愿与实际情况,教师往往迫于行政压力而为之。总之,当乡村教师丧失了知识的生产、话语和表达权以后,乡村教师的原始创造力与想象力已经荡然无存,他们说话、行事,都以客观知识为标准,这种生命之外的知识失去了生命的光亮,失去了人性的灵动。

乡村教师远离了自己赖以生存的环境。客观主义模式忽视了乡村教师与环境互动的重要性,忽视了乡村教师个体实践体验、感悟、理解和反思的专业化意义。结果乡村教师专业化的注意力转向了各种教育培训和进修,他们逐渐远离了田园牧歌、瓜果飘香、河流中的夕阳、风吹拂过湖泊的水声等乡土气息;失去了乡村教师本来固有的、自发的、无报酬的为公益事业奔走效劳的热情与爱心;失去了如同情、聆听、观察、思考、呼吁、决策等积极地为乡里利益的行动。最终失去了乡村教师作为农村知识分子与农村环境的互动形式。所以,客观主义致力于客观知识与技能的培训,致力于知识的注入与获取的教师专业化模式,这完全是本末倒置,它不能代替教师与自己所处环境的互动,不能代替自主发展。

然而,客观主义也并非一无是处,它的优点除了如上面所描述的目标明确,可以调控,便于评价,具有很强的有效性和操作性等外,特别是对有关教育共识,全球性教育改革经验,新的哲学思想等的传播更加容易,并在教育实践中快速作出反应,并容易形成社会群体心理效应。然而,客观主义因其忽视甚至压制生命的价值,排斥个体精神的自治而产生了十分严重的后果。关于这一点恰好为建构主义的产生和发展提供了空间。

(二)建构主义的创新意义

建构主义使教师专业化过程具有了一种创新功能,摆脱客观主义模式的局限,从而使教师专业化过程具有生命的韵味。

知识是一种生命的体验过程。知识本是个体在自己的生命活动中产生并持续变化的生命活动的属性。它是一种生命关系的属性。美国生态学家巴里·康芒纳指出:“每一种生命都是紧紧地依附于它的物理和化学的环境,每一种生物都是靠很多其它的生命而生存的,不论是间接地通过环境中的各种化学和物理成分,还是直接成为食物或庇护所。在地球上的每一种生物中间,确切地说,在它每个单独的细胞里,都包含有另一个组织结构。”[4]生命不仅是一种肉体中潜在能量的冲动,而且是一种含于生态系统中的生命关系。它依赖于系统中的诸要素的协同作用而存在。乡村教师在与自己所处环境的互动中建构起来的知识,才是生命的体验。这种体验既与自己的认识水平关联,又与实践环境互动适应,形成自我反思和感悟。因此,乡村教师自己得到的知识,是一种生命的冲动及其对环境的反射。它比客观知识更贴近现实,更具有实践指导意义,更容易转化成生存智慧。

专业化是一个精神自治的过程。教师专业化是一个主动的精神自治过程,而不是一个被“他者”控制的被动的过程。乡村教师是自己专业发展的主人,其“专业发展是一种非常自我的事情,它需要来自教师的主动出击”[1]。教师应该“从被动的遵从转变为主动的追求,从不自觉的服从到自觉的尝试”[1]。教师的精神自治包括尊重自己的潜能与欲望,深入反思教育理论与实践问题,主动建构个人知识与技能,坚守教师的道德良心与社会责任。专业化不存在一条灿烂的、飞跃时间与空间的康庄大道,它贯穿于乡村教师的生活和生命的全过程,贯穿于乡村教师与教育专家的对话中,贯穿于乡村教师与乡村环境的互动过程中。在这里,乡村教师与其他教育群体在知识生产、知识话语与知识表达权力方面具有平等关系。他们对教育理论与知识有同样的创造、批判与选择权利,他们对知识的贡献与价值应该被发现、肯定和承认。

智慧是生命与环境共存共生的过程。“生命在任何地方都是完善的,不管是在最小的范围内还是最大的范围内都是一样。每一种生命体,即使是最低级的生命体,都不是在某种含混的意义上适应于它的环境,而是完完全全地符合于它的环境。”[5]甚至在马克思那里,“人直接的就是自然的存在物。”[6]从这个意义上说,乡村教师是自然的一部分,其发展完全是一个自然的过程。因为这些环境不仅为他们提供了生存条件,更重要的是这些环境蕴藏着知识的宝库,含有专业发展之道,是智慧生成的地方。因此,乡村教师的专业发展需要热爱自然,顺其自然,回归自然。让自己的身体、灵魂紧贴着乡村的每一寸土地;让自己的感情紧系着淳朴的学生与那里的乡民;让自己的人格永蕴纯素的乡村文化与传统价值;让自己真切的感受着乡村的点滴变化,服务着每一位乡村民众。惟其如此,乡村教师才能反观其身,感悟真理,提升口味,完善自我。

尽管建构主义凸显了“我是道路,我是真理,我是生命”的强烈主体意识与自治精神,但也并非十全十美。它在一些共识性的教育理念、教育改革经验与先进哲学思想的传播与共享中,它不如客观主义容易传播,容易造成社会心理效应与方便实用,特别对于教师专业化程度的评价难于操作与有效调控。

三、乡村教师专业化模式的优先性选择

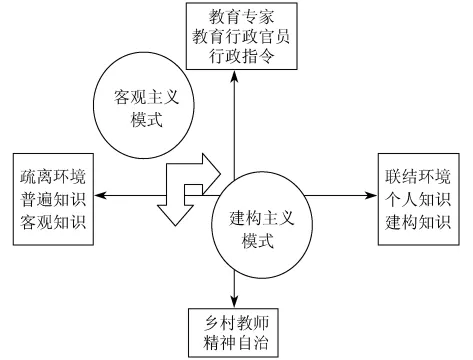

我们应该以一种更辩证、更包容与更开放的态度,以建构主义为主要发展模式,又不完全排斥客观主义模式,从而遵循如下三个优先性原则(见“图1”)。

图1 乡村教师专业化模式的优先性选择

(一)乡村教师优先性原则

乡村教师的优先性原则,即指从以教育学专家和教育行政官员主导的客观主义模式,向以乡村教师自主发展的建构主义模式转变。乡村教师的专业化是一个自我超越和自我实现的主动过程,是一个享受劳动的喜悦与痛苦,感悟人生的真谛与荒诞,体验生活的幸福与艰辛,承担教育的责任与义务的过程。因此,乡村教师是自己发展的主人而不是发展的客体,任何他者都无法取代自己的发展。

贯彻这一原则,一方面,要求乡村教师重建知识分子的自信。乡村教师应该从“被发展”的发展思维中解放出来,成为自己发展的主人,达到真正的精神自治。实现“自我设计、自主发展、自我反思、自我创造、自我更新、自我发展”[1]。教师的发展更多的是自造,而不是被造的[7]。另一方面,要求消解知识的专制和霸权主义。这就要求教育专家和教育官员应该放下妄自尊大、高高在上的架子,以一种尊重、包容和爱的态度对待乡村教师及其自主发展,尊重他们的主体地位,尊重他们的知识生产、表达和话语权。如果专家和行政官员若以妄自尊大的态度,对乡村教师的发展指手画脚,强迫教师接受自己的意见,这对乡村教师来说是贻害无穷的。

与此同时,需要全社会重新发现乡村教师的知识价值与社会责任。我们必须清楚,乡村教师是中国基础教育的主力军,他们用自己的生命的全部,支撑起了中国的基础教育。然而,客观主义思维模式,以不适用于乡村教师的标准,使乡村教师沦为“低素质”人群,这对他们来说是不公平的。这就要求所有与乡村教师发展有关的个人与组织,发现与包容乡村教师发展的差异性、多样性和独特性,以博爱的人道主义情怀关心体谅他们,给予他们真正需要的帮助。

(二)个人知识优先性原则

个人知识优先性原则,即指以掌握现代教育理论知识与技术为主要目标的客观主义模式,向以乡村教师自我反思、建构与创造,形成个人知识为主要目标的建构主义模式转变。它反对客观主义指导下的理论脱离实际、知识教条化、自我被他者控制的认识传统。重视乡村教师自我建构、自我反思与自我创造在形成个人知识中的重要作用。

贯彻这一原则,一方面要求承认乡村教师个体知识的重要性,消除对普遍性真理的盲目崇拜。在这里,任何被标榜的普适性真理均值得怀疑。正如尼采在探讨西方知识史和真理史的时候,一针见血地指出,真理诞生的那一天,是人类史上最带有欺骗性的时刻。在客观的实际世界中,本来并不存在“真理”这个东西,这个人为建构出来的游戏规则,福柯称之为“真理游戏”,其背后隐藏的是知识权力与文化权力。[8]任何知识和真理,难以做到第一哲学,或普遍的适用性。另一方面,强调乡村教师及其个人知识,并非要否定教育科学最新理论成果与他人的知识。我们要以开放的态度吸纳现代教育科学成果,同时尊重自己身体和灵魂的自由状态,在互相尊重与包容的立场下进行对话交流,相互争鸣,相互启发,各有所获。

教师个人知识的获得从自己的身体与灵魂开始,并在与生存环境互动过程中自由习得,自然生长,学达性天的。肉体是个人知识生成的第一个门户。通过肉体的感觉、知觉个体获得了丰富的感性认识,这是知识进一步飞跃的基础。个人知识虽然从肉体开始,但灵魂始终如影随形,“我是用我的体力去相信的,而且我的目光是肯定而清楚的。”[9]身体并不排斥灵魂,并不否认理性,它们之间是没有界限的,通过理性的分析、比较、归纳和抽象等过程感性认识上升为理性认识。可见任何知识的获得都离不开个体的建构,这样获得的个体知识才真正具有真理意义。

(三)个体与生存环境互动优先性原则

个体与生存环境互动优先原则,即指从单向的、封闭的强调认识的客观主义模式,向互动的、开放的建构主义发展模式转变。任何知识都是个体在与环境的互动中建构起来的。在这里,乡村教师的“自我”被描述为一个与环境互动的自我,除了融入现代化环境以外,还应该融入乡土环境中去,在与乡土环境的互动中,实现自身的发展,从而使自己的专业化发展具有乡土特色与文化韵味。

贯彻这一原则,一方面,作为教育行政官员和教育专家,在制定促进乡村教师发展的理论与实践决策中,应该要激励乡村教师的责任和义务,使他们在与自身生存环境的互动过程中为环境服务,并求得自身发展。另一方面,乡村教师应该敞开心怀,使自己的直觉与想象力向乡土气息、乡土信仰和乡土价值开放;要敏锐地观察乡村社会,发现并提出解决社会问题的洞见。乡村教师在实践中与环境的互动得来的知识,基于自己的理解与建构,符合当时与当地的实际,容易纳入自己的认知结构,形成自己的实践智慧。

乡村教师在与乡村环境互动中的体验、反思、感悟等建构性活动,并不排斥反而需要他者的介入。教师专业发展,“不仅包括教师个体在纵向上的独立建构,更包括不同主体在相互交往的过程中横向的共同建构。”[10]教师与教育专家,教师与教育官员等主体之间的主体间性的交往活动是教师专业化的重要过程[10]。还“需要结合本土文化的本源、趋势等总体特征进行考虑。”[11]这种交往活动对于乡村教师来说,是一种他者的介入,是一种社会性互动,有其深刻的必要性。这就要求他者需要谨守尊重、包容和爱的理念。只有这样,乡村教师才能与其他群体平起平坐,他们专业发展的主体地位才得以凸显,他者的积极作用也才能真正得以发挥。

[1]汪明帅.从“被发展”到自主发展—教师专业发展的现实挑战与可能对策[J].教师教育研究,2011(4).

[2]冯忠良等.教育心理学[M].北京:人民教育出版社,2010(2):154-159.

[3][英]保罗·约翰逊.知识分子(译序)[M].南京:江苏人民出版社,1999:2.

[4][美]巴里.康芒纳.封闭的循环:自然人和技术[M].长春:吉林人民出版社,1997:16.

[5][德]恩斯特·卡西尔.甘阳译.人论[M].上海:上海译文出版社:2005:34.

[6][德]马克思.中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,1985:124.

[7]姜勇.论教师专业发展的后现代转向[J].比较教育研究,2005(11).

[8]魏家川.科学与文化:从两种文化看科学的祛魅[M].文艺争鸣,2006(3):16.

[9][法]加缪.杜小真译.西西弗的神话[M].北京:西苑出版社,2003:101.

[10]徐今雅.交往:教师专业发展的重要路径—哈贝马斯批判理论对教师专业发展的启示[J].教师教育研究,2008(1).

[11]于泽元.教育理论本土构建的方法论论纲[J].教育研究,2010(5).