急性心肌梗死患者窦性心律震荡的分析

李会珍

(惠农区人民医院,宁夏 石嘴山 753200)

急性心肌梗死患者窦性心律震荡的分析

李会珍

(惠农区人民医院,宁夏 石嘴山 753200)

心肌梗塞/并发症;心率震荡,窦性

急性心肌梗死(AMI)是心血管内科常见的急危重症,是发生心脏性猝死的高危病症,多年来一直应用左室舒张末内径(LVEDD)、左室射血分值(LVEF)、心率变异性(HRV)等指标来评价其危险性。随着对急性心肌梗死病理生理机制认识的提高,心率震荡(HRT)现象作为一种新的预后预测指标得到越来越多的关注。本研究探讨急性心肌梗死患者和健康对照组HRT的变化。现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 自2010年3月~2011年3月在我院住院的32例AMI患者。临床表现、超声心动图、心电图、心肌酶谱、肌钙蛋白I证实为AMI,除外房颤、房扑、Ⅱ度和完全性房室传导阻滞、无室性期前收缩和记录不完整者。其中男22例,女10例,年龄31~74岁,平均年龄52.2岁。选择同期体检者中年龄、性别相匹配的健康者32例,男19例,女13例,年龄26~76岁,平均年龄56.5岁,排除心脏器质性疾病。

1.2 方法 于发病一周内行24h动态心电图(Holter),由心电图室专业人员对Holter记录的心动图进行处理,分析HRT及HRV,去除房颤、干扰、伪差,选择适合条件的室性期前收缩前2个和后20个搏动均为窦性心律,计算HRT的两个参数,震荡初始值(TO)和震荡斜率值(TS)。TO描述的是室性期前收缩后窦性心律是否存在加速现象,TS描述的是室性期前收缩后是否存在窦性心律减速现象。TO>0与TS<2.5ms为异常。心率变异性指标采用时域分析计算24h正常窦性RR间期的标准差(SDNN),其他变量包括左室舒张末内径(LVEDD)、左室射血分值(LVEF)有超声心动图检测。

1.3 统计学处理 数据利用SPSS10.0统计软件,计算参数以均数±标准差表示,组间计量资料分析采用t检验,两个变量之间的关系采用直线相关分析。

2 结果

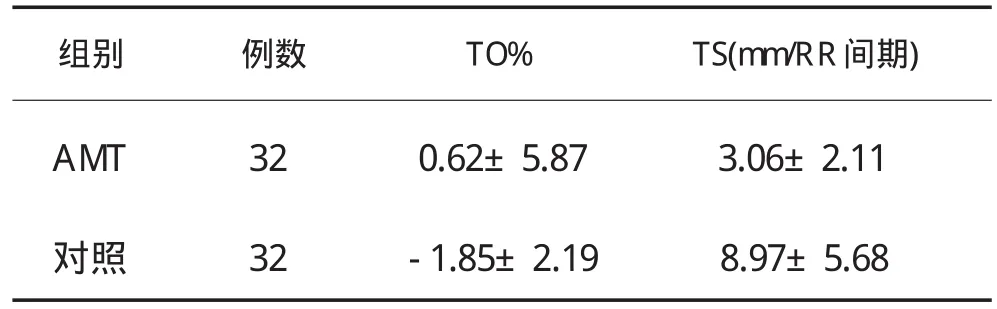

2.1 AMI组与健康组HRT值的比较 AMI组的TO大于对照组,TS小于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05及P<0.01)见表1。

表1 两组间HRT值的比较(±s)

表1 两组间HRT值的比较(±s)

T0t=2.25P<0.05TS t=6.33P<0.001

组别 例数 TO% TS(mm/RR间期)AMT 320.62±5.873.06±2.11对照 32-1.85±2.198.97±5.68

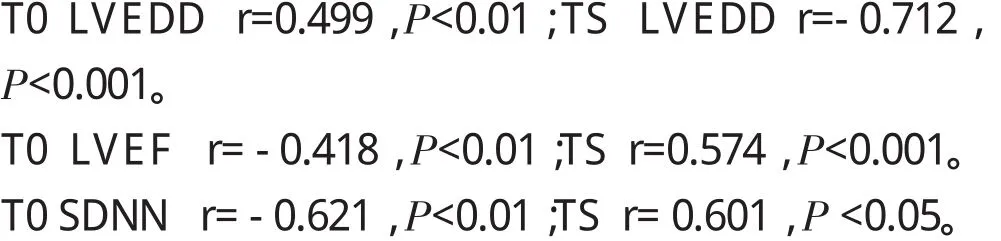

2.2 AMI组患者的临床因素与HRT的关系 AMI组中TO与LVEF、SDNN呈负相关(P<0.01),与LVEDD呈正相关;TS与LVEF、SDNN呈正相关(P<0.01),与LVEDD呈负相关(P<0.001)。

3 讨论

1999年Schmide等提出了一个新的无创检查指标即心率震荡(heart rate turbulence,HRT),描述室性早搏(ventricular premature complexes,VPC)后心率的变化,认为它可有效预测心肌梗死后患者的危险性。室性早搏后,窦性心律先加速,随后发生窦性心律减速,这种典型的双相涨落式的变化称为窦性心律震荡(heart rate turbulence,HRT)现象。

窦性HRT对评估急性心肌梗死患者危险程度简便、有效。心率震荡的减弱或消失之所以能够作为急性心肌梗死后患者死亡的预测因子与其机制密切相关.窦性心率震荡现象的发生与压力反射有关。主要过程为室性早搏引发血压变化,进而刺激主动脉弓及颈动脉窦的压力感受器,从而引发心率变化。目前认为HRT是与心脏自主神经调节有关的一种心电现象,通过TO和TS两个指标反映心脏自主神经的功能状态。它的正常存在标志着自主神经系统,尤其是迷走神经的抗心率失常保护作用机制的完整;其减弱或丧失将意味着这种心脏保护机制受损,短期心脏自主机制失常,心脏的迷走神经活性下降并且交感神经活性可能占优势,预示猝死的危险度将会增加[1]。

急性心肌梗死是心脏性猝死的高危人群,尤其在心肌梗死后第一年猝死的发生率最高[2],临床研究一直在寻求心肌梗死后猝死高危患者的检测方法和指标。研究表明,一次室性早搏对窦性心律不仅有加速作用,还可表现为加速及减速的多重作用。对于心肌梗死后的回顾性研究,德国慕尼黑多中心心肌梗死后研究共选患者577例,对急性心肌梗死1~3周后的Holter资料进行HRT的回顾性分析表明,HRT的参数TS是仅次于射血分数(LVEF)的强有力危险因素[2]。AMI后心脏存在坏死区、损伤区,心肌扩张、重构、坏死、凋亡,使感受器末端变形、受损,交感神经的激活和迷走神经传入的紧张性冲动超过正常,这种交感神经的激活和迷走神经抑制可能造成压力反射迟钝,使AMI患者室性期前收缩后HRT减弱或消失[3]。本实验通过对32例心肌梗死患者及32例健康者进行分析,心肌梗死组TO值、TS值的阳性率明显高于对照组。根据多变量分析,AMI患者TO、TS与LVEDD、LVEF、SDNN具有很好的相关性。

窦性HRT现象预测心肌梗死后猝死高危患者有较高的价值,且不受心功能、β受体阻滞药、室性早搏的多少等因素的影响[1]。多项研究结果显示,TO增高或TS减低死亡的危险性增加,两者结合起来,预测能力更强,且独立于其它已知的危险因子[4]。

[1]韩玉平,齐惠军,刘梅,等.急性心肌梗死患者直接经皮冠状动脉介入治疗对心率震荡的影响[J].临床荟萃,2005,20(16):910.

[2]郭继鸿.窦性心律震荡现象[J].临床心电学杂志,2003,12(1):49.

[3]董茜,张彩霞,李东旺.急性心肌梗死患者窦性心率震荡现象[J].临床荟萃·大内科,2007,22(21):1546-1547.

[4]郭继鸿,张萍.动态心电图学[M].北京:人民卫生出版社,2003:290.

R542.2+2;R541.7+3

A

1008-4118(2012)03-0037-02

10.3969/j.issn.1008-4118.2012.03.23

2012-07-16