农民工社会融合的概念建构与实证分析

悦中山,李树茁,费尔德曼

(1.西安交通大学人文社会科学学院社会学系和实证社会科学研究所,陕西 西安 710049;2.西安交通大学公共政策与管理学院,陕西 西安 710049;3.斯坦福大学莫里森人口与资源研究所,美国 斯坦福 CA 94305)

六普数据显示,中国流动人口数量为2.6亿,占总人口的19%[1]。这其中大部分为从农村流动到城市的乡-城流动人口,本文称之为“农民工”。研究普遍认为,目前农民工在城市社会的生活状态不好,他们在就业、住房、子女教育、社会保障、福利待遇等方面还远未能融入到城市主流社会中[2-3]。农民工的社会融合问题已引起政府重视,“将流动人口管理服务纳入地方经济社会发展规划,促进流动人口融入城市生活”已经成为中国政府的重要工作内容[4]。

在借鉴国际移民研究的基础上,尽管国内关于农民工社会融合的研究成果已相当丰富,但在理论和实证研究中都还存在一些局限。理论方面的局限主要表现在概念建构上。首先,在概念内涵的阐述上缺乏针对性和一贯性。学者们在研究中要么使用针对一般人群的普适性定义,要么套用西方移民研究中的定义,甚至更多的研究根本就不曾提及定义。定义的缺乏或分歧导致研究者流派纷立、各说各话,研究结论缺乏可比性,零散的知识没有办法进行系统地积累,阻碍了研究的纵深开展。其次,在概念外延的确定上,即农民工社会融合维度的辨识上,存在维度划分标准多元化和交叉分类的问题,并缺乏对中国社会经济背景的考查。现有研究更多关注农民工在经济维度的融合,对农民工在文化和心理等维度的理论探讨不多[5]。这些局限阻碍了学术界和政策制定者对农民工社会融合状态的全面和系统地了解和把握,有碍于相关政策的制定和实施。因此,无论在理论研究层面还是在实践应用层面,以概念的重新建构和实证分析为基础对当前农民工社会融合的现状进行再认识都是必要的。

一、文献回顾

在关于移民群体与迁入地社会的互动研究中,社会融合是普遍应用的概念。在英文文献中,As-similation①国内有研究将其翻译为“同化”或“融入”。,Acculturation,Incorporation,Integration,Adaptation和Accommodation等术语都曾出现在移民社会融合研究的文献中。研究者对这几个概念的界定略有差别,但就广义的应用来看,有时是可以互换使用的。其中,“Assimilation”一直以来都是研究移民与流入地主流社会关系的最重要的概念[6]。

(一)定义

Park and Burgess认为(社会)融合是“相互渗透和融合的过程,在这个过程中,某个群体逐渐形成对其他群体的记忆、情感和态度,通过共享(不同群体的)经历和历史,各个群体最终融汇到共同的文化生活中”[7]。随后Park在《社会科学百科全书》中给出了一个更清晰的定义:社会融合是对一种或一类社会过程的命名,通过这种或这类社会过程,出身于各种少数族裔和具有不同文化背景的人们最终共同生活在一个国家,使文化整合的水平至少能够维持国家的存在[8]。这两个概念都侧重关注移民在文化方面的融合。在Alba and Nee看来,传统的融合概念具有以下特点:(1)融合是国际移民融入美国社会的一个自然的终点,似乎不可避免;(2)融合具有民族优越感的特征,认为主流社会文化的标准是移民融合的评价依据和标尺,而这种文化标准本身在移民融合的过程中几乎不受任何影响[9]。然而,1960年代以后美国社会构成变得更加多元化,人们对以主流文化为衡量标准的融合概念提出了批评。鉴于此,Alba and Nee试图对融合的定义进行一定的调整和修补,把美国国际移民的社会融合定义为“种族②在美国,对国际移民的研究,基本上就等同于对种族的研究,因此这里使用“种族”定义移民融合。差异的消减,以及由种族差异所导致的文化和社会差异的消减”[9]。这个概念的最大优点在于它把握住了社会融合的本质性内容,即“差异的消减”。第二个优点是这个定义具有中立的地位,去除了“种族优越感”的成份。第三个优点就是这一定义有“动态”的属性,即允许主流文化在移民的融合过程中发生变化,并将逐渐囊括原来被主流社会排除在外的现在已经完成融合的少数族裔。新近的定义倾向于对社会现象进行客观中立的描述,去除了“种族优越感”,避免了“同化”或“多元化”的价值争论,认为二者不过是社会融合的不同后果而已。这一定义的开放性、包容性和中立性均好于此前的定义。

国内为数不多的几篇文献明确给出了农民工社会融合的定义。最多被引用的概念是由任远和邬民乐给出的,认为“社会融合是个体和个体之间、不同群体之间、或不同文化之间互相配合、互相适应的过程”[10]。这一定义适合各类人群、普适性较强,但过于宽泛、缺乏针对性,对农民工社会融合的操作化指导不够。马西恒和童星认为社会融合是指农民工“在居住、就业、价值观念等城市生活的各个方面融入城市社会、向城市居民转变的过程”[11],融合程度可以用农民工与城市居民的同质化水平来衡量。这一定义明确地指出农民工融合的方向是城市主流社会,就定义本身来理解,他们基本还是认为农民工处于被动地位,尽管他们进一步指出,在社会融合过程中并不是城市居民完全处于主动位置而农民工只能被动适应,农民工有可能成为塑造未来社会的参与主体,城市市民和农民工将在变化中趋向一致并最终融为一体[11]。马西恒和童星已意识到城市居民在农民工的社会融合中的参照作用,并可能在融合过程中主动发挥重要作用,明确指出农民工的社会融合涉及到农民工和城市市民的互动。也有学者使用“市民化”的概念,认为市民化是农民工向城市居民转变的过程。狭义的定义指“城市农民工在身份上获得与城市居民相同的合法身份与社会权利的过程”,广义的定义则还包括农民工的价值观、身份认同等主观因素和农民工的生产、生活方式的转化[12]。不难看出,与“融入”和“同化”的概念类似,“市民化”将城市市民为主构成的城市主流社会视为农民工社会融合的唯一方向和标尺,是农民工社会融合的可能结果之一。因“社会融合”在开放性、包容性和中立性上均具优势,所以我们更偏向使用这一术语。这有利于学术观点的承继和发展,有助于各流派之间和国际国内学术界之间就移民融合研究进行交流。

(二)维度

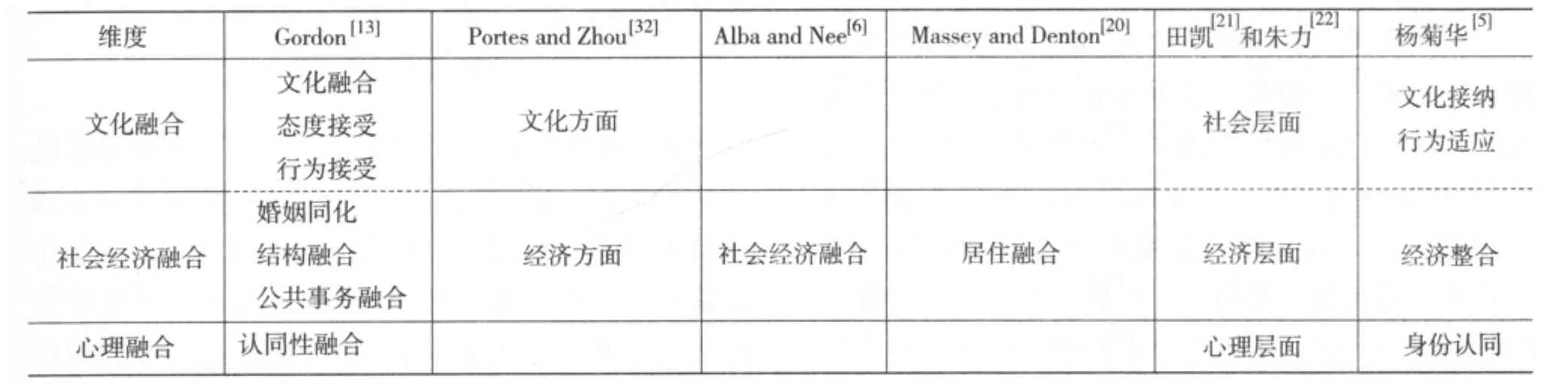

研究者们普遍认为移民的社会融合具有多个维度。Gordon最早对社会融合过程进行了系统的划分,包括7个方面:文化融合、结构融合、婚姻融合、认同性融合、态度接受、行为接受和公共事务融合[13]。但后来的研究证明,这个划分还是忽略了社会融合中的一些重要维度[6],比如社会经济融合,居住融合或空间融合。融合的方向问题一直存在着争议。过去的研究在讨论融合方向的问题时,往往忽略了融合维度的存在。回顾已有争论,主要集中在文化融合和身份认同两个方面。而社会融合的其他维度基本上不涉及方向问题。

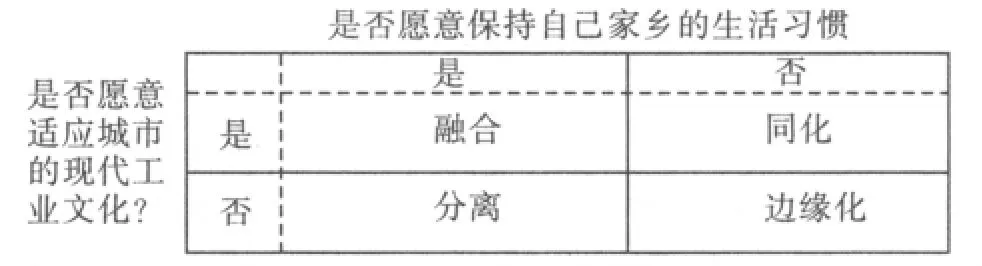

Gordon的文化融合是指移民群体对迁入地社会的“文化模式”(Cultural Patterns)的采用,移民首先通过文化融合开始他们在新的环境中的调整过程,文化融合排在移民社会融合日程表的前面,是移民首先的而且是不可避免的经历[13]。在Gordon看来,文化融合是指移民逐渐掌握当地社会语言、适应当地着装习惯和生活习惯(包括价值观和规范)的过程[13]。Gordon基本上认为这些变化只会发生在移民身上,认为文化融合是随着时间的推移,移民逐渐抛弃原有家乡文化,迁入地文化取代家乡文化的从一极到另一极的过程。但Berry不同意这种观点,认为移民的文化融合具有双向性,提出了文化融合的双向模型[14]。移民迁入到新社会后,他们面临两个基本问题:一个是移民对自己原有的文化是否需要继续保持;另一个问题则为移民是否愿意融入到迁入地社会的文化。通过移民在两个方向上的不同态度的组合,得到四种文化融合策略:融合策略(Integration)、同化策略(Assimilation)、分离策略(Separation)和边缘化策略(Marginalization)。研究显示融合策略为大多数移民所偏爱[15]。

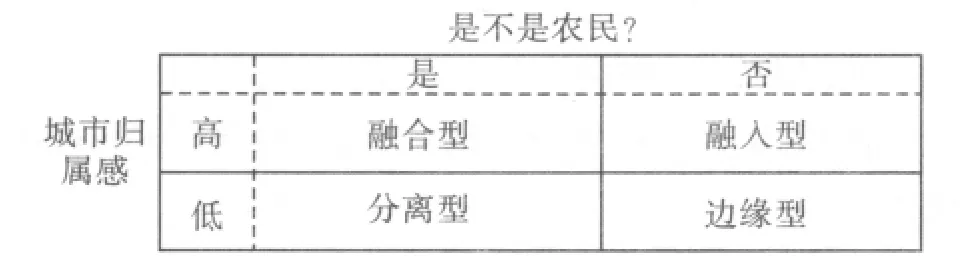

认同性融合是Gordon所定义的社会融合过程的另一个阶段,被其定义为“放弃其他一切身份,逐渐地仅仅认为自己是迁入地社会群体一员的发展过程”[13]。在这里,认同被看作是单向的。但后来的研究指出,身份认同存在两个相互对立的概念,即“种族认同”(Ethnic Identity)和“迁入国认同”(National Identity)。种族认同指移民对自己迁移前的族群成员资格的一种自我感觉或认识[16-18]。迁入国认同则基本上与Gordon的定义相同。现有的国际移民研究证明,身份认同也存在着双向性,借鉴Berry的文化融合模型[14],Phinney提出了身份认同的双向模型[16],包括四种认同类型:融合型(Integration)、融入型(Assimilation)、分离型(Separation)和边缘型(Marginalization)。研究发现移民对自身种族的认同程度普遍较高,但对迁入国身份认同的差异性则较大,因此“融合型”并不必然是移民身份认同的主要模式[19]。

社会经济融合对移民来说至关重要。职业阶层的流动和经济融合都是社会经济融合的重要内容[6]。社会经济融合可以被定义为“与主流社会中和自己社会经济背景相当的阶层相比,移民能够获得这个阶层的平均水平或者高于平均水平的社会经济地位”[6]。社会经济地位的测量指标包括受教育程度、收入水平和职业等。

居住融合是社会融合研究的另一个维度。Massey and Denton对居住融合的研究最为系统,一直以来被用作美国不同种族人口的居住隔离的评价标准[20]。当移民群体的成员完成了对美国社会的文化融合并在美国劳动力市场上立住脚后,他们便通过在具有更多优势和更好生活福利设施的区位购买居所,将自己的职业阶层和经济融合方面的提升转化为居住区位的改善。此过程导致少数族裔居住的散布化,为少数族裔和其他社会成员的接触交流提供了途径。进入到包含许多白人的较好的郊区社区居住的美国移民社会融洽过程中的重要阶段。

国际移民研究的文献对社会融合的维度划分较为清晰且丰富,为我们深入理解移民社会融合提供了借鉴。国内相关研究也颇多。有的研究从较宏观的视角对融合模式及其发展趋势在理论上进行了探讨,有的研究则关注于农民工社会融合的某一个维度的具体问题并进行了实证分析。关于农民工社会融合主要的理论探讨包括“新二元关系说”[11]、“城市适应说”[21]和“融入说”[5]等。

新二元关系说。马西恒从农民工与城市社区互动关系的角度,认为新移民的社会融合需要经历“二元社区”、“敦睦他者”和“同质认同”三个阶段[11],从比较宏观的层次对农民工的社会融合过程进行了理论分析。

城市适应说。田凯和朱力基本认为农民工的城市适应包括经济层面、社会层面和文化心理等三个层面的适应[21-22]。他们认为三个方面相互联系、依次递进:经济层面是城市适应的基础,相对稳定的职业和收入的获得促进了农民工社会地位的提升,在此基础上形成现代工业社会的生活方式,通过社会交往促进农民工观念的转变及心理归属感和文化认同的提升。

融入说。杨菊华认为乡城流动人口的社会融合至少包括经济整合、文化接纳、行为适应、身份认同等四个维度[5]。四个维度之间既存在一定的递进关系,并相互交融,互为依存,但“身份认同是社会融入的最高境界”[5]。个体或群体在四个融入维度上的发展不一定是平行的,也没有一定的次序。根据四个维度上的融入程度,杨菊华将乡城流动人口在城市的社会融入结果提炼为隔离型、多元型、融入型、选择型和融合型等五种模式[5]。

除了新二元关系说属于较宏观的理论,无法从微观层次去研究外,无论是城市适应说还是融入说,都既可以应用到微观研究中,又可以在宏观层次对农民工群体的社会融合路径和模式进行探讨。几个学说基本上都认为农民工的社会融合是多维度的。

另一些文献则对某些具体问题进行了实证分析,为探讨农民工社会融合维度的构成提供了有益的借鉴。周晓虹最早认识到流动经历与城市生活经验对农民工现代性具有重要作用,尽管两者的影响存在差异,但都是农民工从传统向现代转变的两个不可缺少的方面[23]。更多的文献对农民工的社会经济地位、收入等方面进行了关注。按照Alba and Nee的维度划分,这些研究本质上关注的是农民工的社会经济融合。“社会认同”也逐渐成为农民工社会融合研究的重要组成部分。农民工的身份认同具有复杂性和多维性,具体表现为二重性,即许多农民工既对城市表示认同,也对农村表示认同[24]。

研究者们看到了社会融合的多维性和复杂性,但却基本认为农民工社会融合是单向的。本文并不认同这种观点。理由如下:(1)农民工的社会融合具有多个维度,但并非所有维度都存在方向之争,比如农民工的社会经济融合就是方向无涉的,农民工当然希望在社会经济地位上得到提升,与城市社会实现融合;(2)方向之争也并不仅仅发生在文化层面,农民工的身份认同也具有方向性,无论是国际移民还是国内农民工,他们普遍面临着两个认同问题,即对自已原有群体身份的认同和对迁入地社会身份的认同。

在文化融合上,研究者认为从农民工社会融合的长期发展趋势来看,城市工业社会的文化最终会取代农民工所带来的乡土文化[5]。从宏观层次的理论预期上,我们基本同意上述观点,但这种取代是需要数代移民才能完成的。如果用短期的微观的视角去看农民工个体的文化融合,流入城市后农民工面临着再社会化的过程,他们很难短期内将家乡文化抛掷一旁,他们同时面临着如何处理家乡文化和迁入地社会文化的问题,根据Berry的研究,其文化融合策略包括融合、同化、隔离和边缘化[14]。农民工最终是否会放弃自己的乡土文化要看不同代次的农民工的文化融合策略的变化。

总体来看,国内关于农民工社会融合的研究现状是:(1)定义要么缺乏针对性,对操作化缺乏指导,要么包容性、中立性和开放性不够,导致多种学说并存,不利于学术交流的开展和理论的积累、承继和发展;(2)研究者们认识到融合的多维度性,但还未达成共识;(3)融合的方向性存在争议,未能阐明社会融合各维度的方向性差异;(3)理论探讨多,实证研究少,为数不多的几个概念建构还没有经过实证检验。尽管现有文献对社会经济方面的融合状况已有清楚认识,但由于系统、全面的农民工社会融合概念建构的缺失,导致对农民工社会融合现状的认识是片面的。

二、农民工社会融合的概念建构

(一)定义界定

通过“差异的消减”,Alba and Nee对美国移民社会融合的内涵进行了比较准确地把握[9]。利用“移民”替代“种族”后,我们可以给出普适性更强的移民融合的定义:移民社会融合是指移民与迁入地社会居民之间差异的消减。农民工的社会融合本质上是关于农民工和城市社会的关系的研究。农民工的迁入地是城市社会,而除了农民工以外,城市社会居民主要为具有本地户口的城市市民,市民的社会经济地位显著地优于农民工。因此,基于移民社会融合的定义,论文认为农民工社会融合是指农民工与城市市民之间差异的消减。至于“差异的消减”体现在哪些方面则须由维度的辨识工作来回答。

(二)维度辨识

社会融合维度的辨识应充分考虑农民工所处的社会经济背景,并遵循以下两个原则来完成。第一,全面性,这要求根据已有的理论和实证研究,尽量囊括移民融合的所有维度,首先正确把握农民工社会融合的可能研究范围。第二,简洁性,这个原则要求在清楚研究范围的基础上辨识出农民工社会融合中最重要、最本质的维度来,对于那些特殊的、次要的和非本质性的维度则不应考虑。

中国农民工是从传统农业社会迁移到现代工业社会的一个特殊群体。与国际移民相比,农民工生活在一个更加同质的社会里,在农民工与市民融合的过程中,没有种族、肤色障碍,也几乎不存在着宗教信仰障碍,农民工所面临的语言障碍和文化障碍也不如国际移民来得那么大。我们认为农民工的社会融合的任务是适应城市社会的生活方式,逐步提升自身的社会经济地位,完成一个从“农业人”到“工业人”,从“农村人”到“城市人”的转变。

“适应城市社会的生活方式”是社会融合中“文化融合”的内容。基本上,农民工需要适应的城市的生活方式由两种文化决定,即现代工业社会文化和具体的某个城市社会所具有的区域性文化。这两种文化都与农民工的家乡文化有显著差异,农民工进入城市后需要经历再社会化过程,逐渐熟悉并习得这两种文化从而适应两种文化所规定的“城市社会的生活方式”。两种文化类型决定了农民工在文化融合上具有双重任务:一是对现代工业社会文化的适应,这是由农民工从农村传统农业社会进入到城市现代工业社会决定的,这一点普遍适用于所有农民工;二是对流入城市所独有的地域文化的适应,这个由农民工的流入城市决定,不同城市的农民工面临着不同的地域文化。由于农民工的社会融合几乎不涉及种族、肤色、宗教等障碍的逾越,因此“逐步提升自身的社会经济地位”即完成Alba and Nee所谓的社会经济融合,是农民工社会融合中最关键最重要的内容。而“完成从‘农业人’到‘工业人’,从‘农村人’到‘城市人’的转变”,不但是指文化特征、职业和社会经济地位等的转变,还需要在心理上完成身份认同的转变,而身份认同并不必然伴随着文化融合和社会经济融合的实现而发生,因此,是农民工社会融合的另一重要维度。

本研究认为至少可以从文化层面、社会经济层面和心理层面将中国农民工的社会融合分为三个重要维度:文化融合、社会经济融合和心理融合。

1.文化融合

文化融合的经典定义是由Redfield et al.提出的,他们认为文化融合是“具有不同文化背景的不同群体的个体们在不断地发生接触以后,其中一个群体或者所有群体的原有文化特征发生变化的现象”[25]。这一定义比较中立,并未规定“变化”仅会发生在移民身上。这里,我们用的是广义上的文化的概念。文化融合主要包括移民在语言、着装、情绪表达、日常习惯、价值观和规范等方面的变化。对农民工的文化融合而言,他们首先面对的是对现代工业社会文化的适应,进城务工带来了生活方式和谋生手段的彻底改变,“工厂是培养现代性的学校”[26],实现从“农民”到“工人”,从“传统人”到“现代人”的转变是农民工文化融合的最关键的一步。另外,农民工在进城后还要面对具体的某个城市社会所具有的区域性文化。迁入地语言的掌握是学者衡量移民文化融合程度的重要指标[27]。

我们认为,在微观个体层次上,农民工的文化融合具有双向性。与国际移民一样,农民工在进入到城市社会之后,他们在文化融合上面临两个基本问题:一个是农民工是否愿意保持自己家乡的文化;另一个是农民工是否愿意适应城市的现代工业文化,逐渐习得现代工业社会所具有的文化特征以及这种文化特征所规定的行为方式。通过修改Berry的模型,论文给出农民工文化融合的双向模型,如图1所示。通过农民工在两个方向上的不同态度的组合,一共产生四种文化融合策略:融合、同化、分离和边缘化。

图1 农民工文化融合的双向模型

2.社会经济融合

借鉴已有研究,我们认为社会经济融合是指与主流社会中和自己社会经济背景相当的阶层相比,移民能够获得这个阶层的平均水平或者高于平均水平的社会经济地位[6]。其测量指标通常包括移民的受教育程度、收入水平、职业和房产的拥有等[27-28]。另外,在中国背景下,把农民工的居住融合作为社会经济融合的指标之一是比较合适的,后文将给出进一步的解释。

3.心理融合

心理融合是指在迁入地社会移民群体在心理和情感上对自己的社会成员的身份和归属的认同上发生变化的现象。移民需要处理两个问题:一是是否继续认同自己原有社会或群体的身份和保持自己对原有社会或群体的归属感;二是是否愿意逐渐建立起自己对迁入地社会或群体的身份认同和归属感。若移民群体在心理和感情上对迁入地社会还没有认同感和归属感的话,即使他们在文化融合和社会经济融合方面的融合水平再好,也不能说明他们已经完全地与迁入地社会实现融合。心理融合的实现,足以说明移民已经逐渐地在生活上自觉地或不自觉地开始遵守迁入地社会的主流文化和价值观[29]。

农民工已经成为中国社会中“城里人”、“农村人”之外的第三种身份[30]。借鉴王春光的研究[31],在中国情景下,农民工是否承认户籍制度所强加的“农民”身份,他们对这一先赋性而非自致性的身份的认可情况某种程度上可以反映农民工对农村的认同。而“城市归属感”则可以反映农民工对城市的认同。基于这两个维度,在Phinney的身份认同的双向模型基础上[16],论文发展出了农民工心理融合的双向模型(见图2)。同样地,一共有四种心理融合类型:融合型、融入型、分离型和边缘型。

图2 农民工心理融合的双向模型

社会融合三个维度之间存在着怎样的关系?本研究的主张基本与Gordon相同:文化融合是移民在社会融合过程中需要首先经历的,在移民社会融合日程表上具有优先权;实现社会经济融合是移民最终完成社会融合的最关键最重要的一步,社会经济融合的实现标志着融合过程的成熟;与文化融合和社会经济融合相比,心理融合是最高层次的社会融合。因此理论上,几个维度之间相互影响的。

我们的维度与既有文献中维度的关系见表1。

由于几乎不涉及种族、肤色、宗教等障碍的逾越,因此Gordon的融合框架对农民工的社会融合来说不免过于复杂了。一旦农民工实现了文化融合和社会经济融合,在心理上对迁入地社会产生认同感,农民工与市民之间的通婚必会相当普遍。在中国,婚姻同化发生的根本困难在于文化差异和社会经济地位的差异,尤其是后者。因此,婚姻同化对农民工的社会融合来说,是由文化融合和社会经济融合共同决定的,是一个并不重要的非本质性的维度。而态度接受、行为接受和公共事务融合也不过是农民工文化融合、社会经济地位提升和心理认同的伴生物和副产品。若采用广义的文化定义,那么文化融合就囊括了“态度接受”和“行为接受”,因此在表1中,我们将文化融合和“行为接受”、“态度接受”对应起来。由于没有肤色、种族、宗教的差异,大量农民工在个体层次的社会经济融合的实现,势必会带来农民工在城市各种机构、团体和俱乐部等组织的广泛的社会参与,即Gordon所谓的“结构融合”。实现社会经济地位的向上流动是“结构融合”的先决条件,结构融合只是农民工在个人层次实现社会经济地位的提升后在群组层次的体现。简言之,一旦农民工在文化维度、社会经济维度和身份认同上实现了融合,那么其他维度的融合对农民工来说就几乎就不存在问题。Portes和Zhou的区隔理论只包括经济和文化两个方面的融合[32],忽略了身份认同独立存在的重要性。

对Massey and Denton的居住融合的维度[20],由于社会经济、种族、宗教和文化等原因使得美国移民的居住融合过程变得相对复杂。但对农民工而言,宗教、种族和文化对居住空间的影响是可以忽略的,社会经济状况的改善将直接促进他们居住空间状况的改善。换言之,农民工的居住融合状况直接反映了他们的社会经济地位。因此,在中国情景下,把居住融合作为一个子指标,而非一个维度是合适的。

田凯和朱力的三维度说中,认为经济层面的适应内容是“一份相对稳定的工作”、“一份相对稳定的收入和住所”[21-22],这属于论文的社会经济融合维度,但与我们的定义有本质不同。他认为社会层面的适应“反映了进城农民工融入城市生活的广度”,指的是他们习得了“新的生活方式和社会交往”,在本文看来,新的生活方式是本研究所定义的文化融合维度的内容,而社会交往本身并非论文所定义的社会融合的内容之一;他的心理层面上的适应表明的是“农民工对城市化生活方式等的认同程度”,当属本研究所定义的“心理融合”,但本研究的心理融合的外延更大一些,不只是包括农民工对城市化生活方式的认可。

杨菊华所辨识的“文化接纳”、“经济整合”和“身份认同”基本上等同于本研究所定义的“文化融合”、“社会经济融合”和“心理融合”[5]。但我们没有将“行为适应”作为一个单独维度。主要考虑有两个。首先,将“行为”、“文化”、“经济”和“身份”并提,分类标准不唯一,有交叉分类之嫌。另外,我们在定义文化融合时采用的是广义的文化概念,包括由某种社会文化所规定的价值观及这种价值观所决定或引导的社会行为,因此社会行为的适应已经被囊括在本研究的文化融合中了。若“行为适应”指的是经济方面的行为的适应,那么这应该归属本研究所定义的“社会经济融合”。

基于对定义和维度的讨论,论文将农民工社会融合的概念完整地表述为“农民工与城市市民在文化、社会经济地位和心理等方面的差异的消减”。第一,概念明确了社会融合所涉及的行动者,主要包括农民工和市民。第二,从市民角度研究社会融合是该概念的内在要求,是一直以来以农民工角度为主研究农民工社会融合的有益补充。通过市民角度的研究,可以在某些指标上将市民和农民工的状态进行对比,从而帮助准确把握两个群体在某些可比的指标上的差异,有助于更清楚地把握农民工社会融合的状态。无疑,农民工将在这个过程中发挥主要作用,但这并不意味着差异的消减必须是由农民工单方来完成。农民工和市民在某些方面的差异的消减可能是由双方共同完成的,比如语言运用和饮食习惯,一些观察性数据为这一观点提供了支持[33]。市民一方的行为和态度的改变有可能导致农民工的社会融合状态发生改变。市民角度的引入有助于准确理解农民工的社会融合状态。第三,明确指出农民工和市民之间差别的消减主要发生三个维度上,其中,文化融合和心理融合涉及到价值判断,因此具有双向性,而社会经济融合则是单向的。

表1 本文中农民工社会融合维度与已有研究的关系

三、数据与操作化

(一)数据

本文数据来自西安交通大学人口与发展研究所于2009年11月底与X市合作组织实施的农民工调查。X市当地的方言为闽南话。对于农民工调查,基本上都没有合适和准确的抽样框可用,因此我们利用配额抽样方法,最终获得社区样本1018个与单位样本489个,总计1507个。样本在性别和年龄上分布比较均匀,覆盖了农民工所从事的典型行业(如服务业、制造业、建筑业和自雇就业)。我们利用街头拦访做了市民调查,最终获得合格样本485份。关于数据的具体收集过程的介绍请参考文献[34]。在数据允许的情况下,我们在一些特征上将对农民工和市民进行比较。

(二)操作化

论文通过农民工对农村文化和城市文化的认可或适应程度来测量他们的文化融合。基于对Zagefka and Brown的量表的改编[35],我们利用一个由4个题项组成的5级Likert量表(从1=“非常不同意”到5=“非常同意”)来测量农民工对“家乡文化保持的态度”:(1)遵守家乡的风俗习惯(比如婚、丧、嫁、娶的风俗)对您来说是重要的;(2)按照家乡的习惯办事对您来说是重要的;(3)您的孩子应该学会说家乡话;(4)保持家乡的生活方式(如饮食习惯)对您来说是重要的。文化保留量表的Cronbach α 系数为0.715。

我们通过“现代性”和“对当地语言的掌握”来测度农民工的文化融合。借鉴英克尔斯和斯密斯关于现代性的研究[26],结合农民工的实际情况,我们从中选取大众传媒、妇女地位、个人效能、计划性和对时间的评价等5个维度,在每个维度中选取了1个题项并进行了改编。最终我们通过如下5个题项测度现代性:(1)您经常从报纸或互联网上获得新闻和信息吗(1=从不,2=偶尔,3=经常);(2)与女孩相比,应该让男孩多读些书(1=赞成,2=无所谓,3=反对);(3)您认为一个人的成功主要靠什么(1=主要靠运气,2=一半努力一半运气,3=主要靠自身努力);(4)您在多大程度上愿意提前安排自己在工作和生活上的事情(1=事情来了再说;2=仅在很少几件事情上做事先计划;3=大多数事情都事先仔细地安排);(5)您与朋友约好时间见面,您认为朋友多少分钟后不到就算迟到(1=半小时以上,2=五分钟到半小时,3=五分钟以下)。将5个题项的分数加总后取均值,分数越高,表明现代性越高。根据农民工是否会说闽南话,“方言掌握程度”被操作化为二分类变量(见表1)。

本研究通过月均收入、房产拥有和职业阶层3个指标来测度社会经济融合。收入被定义为农民工的平均月工资。房产拥有和职业阶层均被操作为二分变量(详见表1)。

我们利用“感知融合量表”和“非农身份”来测度农民工的心理融合。以Bollen和Hoyle的量表为基础[36],我们在措辞上做了一些微调,“城市归属感”量表最终包括以下3个题项:(1)我感觉我是属于城市的;(2)我觉得我是城市的成员;(3)我把自己看作是城市的一部分。3个题项均要求被访者用5级Likert量表从“1=完全不同意”到“5=完全同意”来回答。分析中我们将3个题项的得分加和取均值。量表的Cronbach's Alpha值为0.788。我们通过题项“您觉得自己还是不是农民”来测度农民工的身份认同(见表1)。“社会距离”这一指标方便了论文将市民纳入研究视野,有助于本研究从农民工和市民两个角度更全面地考察农民工的社会融合情况。结合农民工在城市的社会融合背景,本研究将Bogardus的社会距离量表[37]进行了修改,农民工的量表包括5个题项:(1)您愿意与市民共同居住在一个街区(社区);(2)您愿意市民做您的同事;(3)您愿意市民做您的邻居;(4)您愿意市民做您的朋友;(5)您愿意市民做您(或您子女)的配偶。市民的社会距离量表同样包括5个题项,只把“市民”更改为“农村外来务工人员”。备选答案为由“非常同意”到“非常不同意”的5级Likert量表,在分析中,被分别赋值为1、2、3、4和5,将5个题项的得分加总作为社会距离的最终指标,数值越大,说明市民工与市民之间的社会距离越大。农民工和市民社会距离量表的Cronbach's Alpha值分别为0.839和0.895。

四、现状分析

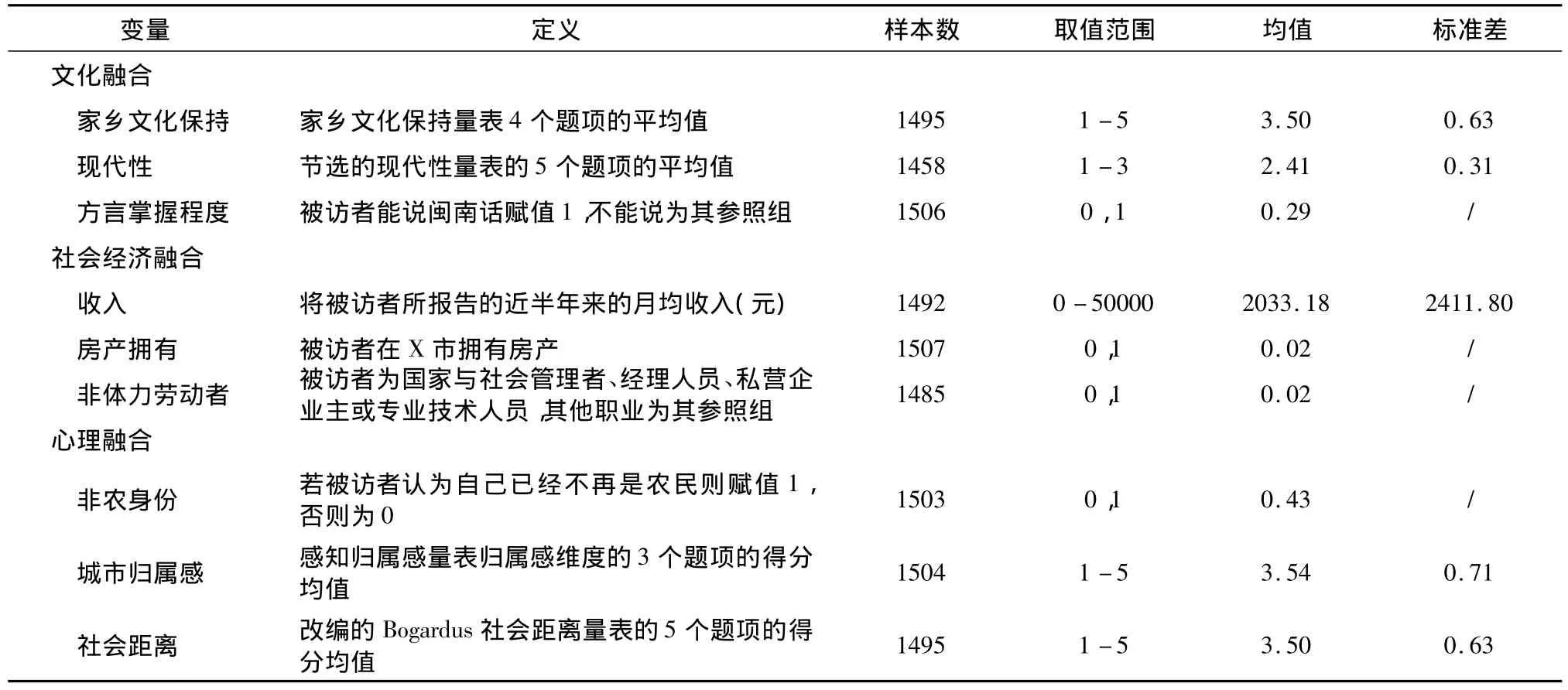

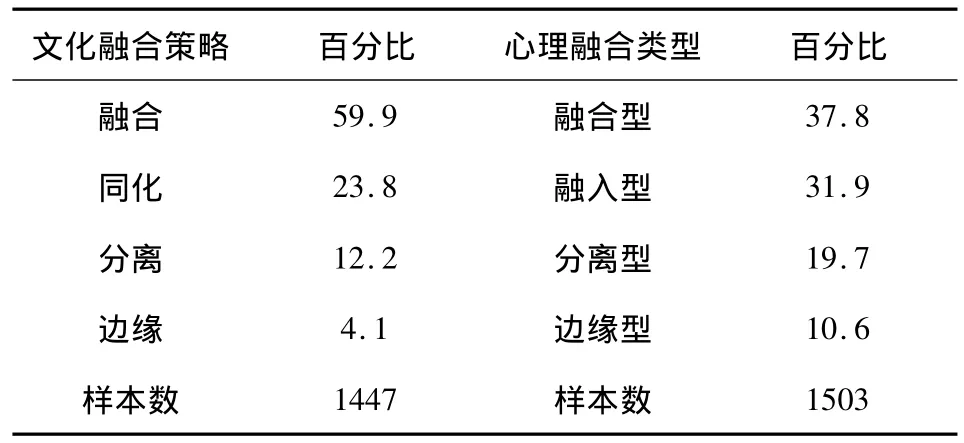

表2提供了农民工社会融合的定义和描述性统计结果。表3提供了农民工的文化融合策略和心理融合类型的分布情况。从文化融合来看:家乡文化保持的平均得分为3.50,平均来看农民工还是希望保持自己家乡的文化和生活方式的;农民工的现代性平均得分2.41;仅有29%的农民工会说闽南话。在文化融合的4种策略中,选择融合策略的农民工占到近60%,其他3种策略比例由高到低依次为:同化策略、分离策略和边缘化策略。与国际移民研究的结果一致,农民工最为偏爱的策略同样是“融合”和“同化”。通过对表4中农民工和市民的方言掌握情况的分布来看,市民中会说闽南话的比例高达78.9%,显著高于农民工的比例。说明农民工在地域文化上的融合水平还不高。

表2 社会融合的定义与描述性统计

表3 农民工的文化融合策略和心理融合类型分布

表4 农民工与市民的比较

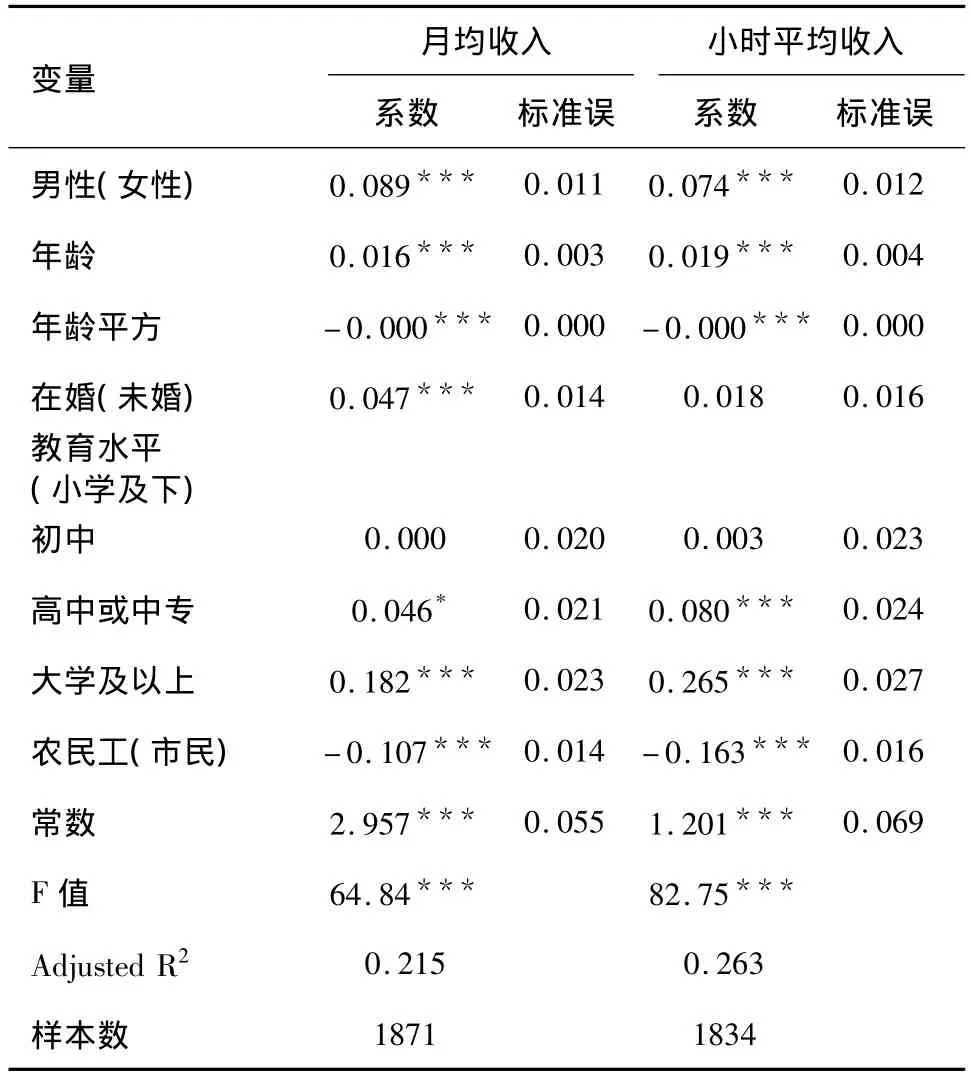

就社会经济融合而言:由表2和表4可知,近半年农民工月均收入在0到50000元之间不等,平均收入为2033元(中位数为1600元),而通过对街头拦访数据的分析发现,市民的平均月收入高达3398元(中位数为2000元),显著地高于农民工的月均收入,小时平均收入同样存在显著差异;仅有1.9%的农民工在X市拥有房产,而市民拥有房产的比例则高达58.8%;仅有2.0%的农民工从事非体力劳动,而市民则有31.5%从事非体力劳动。农民工在社会经济地位上的差距在多大程度上是由于身份决定的呢?在控制了性别、受教育程度和年龄等因素后,仍然发现“身份”是决定农民工和市民两个群体的收入、职业阶层和房产拥有的重要原因(见表5和表6):无论是月均收入还是小时收入,在相同的人口社会特征下,农民工的收入显著低于市民;市民拥有房产的可能性是农民工的47.6倍(1/0.021),市民成为非体力劳动者的可能性是农民工的14.7倍(1/0.068)。可见,农民工在社会经济方面的劣势地位并不全都是因为农民工的人力资本和社会人口特征的不同造成的,这与和户口制度相关的一系列制度性因素的限制有很大关系[2]。

表5 收入影响因素分析的OLS回归结果

就心理融合而言:城市归属感平均得分为3.54,尽管农民工所从事的工作已经不再是农林牧渔业的生产,但仍有57%的农民工认同户籍制度所强加的“先赋”身份,即农民。由表3可知,从农民工的心理融合类型来看,4种类型的比例由高到低的分布依次为融合型、融入型、分离型和边缘型。这与已有的关于国际移民的身份认同的研究结论基本一致,说明心理融合的双向模型具有跨文化的普适性。农民工和市民在心理融合的两个指标上也存在显著差异:农民工和市民在社会距离上的得分呈非对称性,农民工对市民的社会距离显著低于市民对农民工产生的社会距离。

表6 房产拥有和职业阶层影响因素分析的Logistic回归结果

五、结 语

农民工的社会融合对中国的社会经济发展有深远影响。针对学界对农民工社会融合的研究存在的局限,论文重新构建了农民工社会融合的概念体系。我们试图在概念的开放性、包容性和中立性等方面有所突破。概念将市民纳入研究视野,有助于对农民工社会融合现状进行更准确地理解。论文认为农民工的社会融合包含三个维度,并明确了各维度的方向性。我们根据这个概念体系在X市收集了农民工和市民的相关数据,验证了关于文化融合和心理融合的双向性,较为系统和全面地对农民工的社会融合状态进行了认识。论文发现农民工文化融合的首选策略是融合策略,心理融合以融合型和融入型为主,制度障碍是导致农民工社会经济地位低下的重要因素。这些发现丰富了已有的关于农民工社会融合现状的研究成果,具有重要的公共政策含义。鉴于制度障碍的重要影响,改革现行的歧视性制度是解决中国农民工的社会融合问题的关键。过去,学者和政策制定者更多地关注农民工在经济方面的融合,对文化和心理方面的融合未给予太多关注。文化融合和心理融合的双向性警示我们在制定融合政策时不能一味强迫农民工在文化和心理上融入城市社会,要考虑到农民工对家乡文化和农民身份认同的处理策略,避免给农民工造成太大压力。另外需要说明的是,非等概率的抽样数据是有偏的,这影响了论文关于“状态”的结论的推广。但鉴于样本量较大,并且数据中农民工在职业和年龄等方面具有很好的差异性,数据对上述关于农民工社会融合模式的发现的影响是有限的。

[1]中华人民共和国国家统计局.2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1](第1号)[EB/OL].2011,http://www.chinanews.com/gn/2011/04-28/3004638.shtml.

[2]Wang F,Zuo X,Ruan D.Rural migrants in Shanghai:Living under the shadow of socialism[J].International Migration Review,2002,36(2):520-545.

[3]Wong D F K,Li C,Song H.Rural migrant workers in urban China:Living a marginalised life[J].International Journal of Social Welfare,2007,16(1):32-40.

[4]中共中央国务院.关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定[EB/OL].2006,http://news.xinhuanet.com/politics/2007-01/22/content_5637713.htm.

[5]杨菊华,从隔离.选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J].人口研究,2009(1):17-29.

[6]Alba R,Nee V.Rethinking assimilation theory for a new era of immigration[J].International Migration Review,1997,31(4):826-874.

[7]Park R E,Burgess E W.Introduction to the science of sociology.1921.Reprint[M].Chicago:The University of Chicago Press,1969.

[8]Park R E.Assimilation,social[M].Seligman E,Johnson A Encyclopedia of social sciences.Macmillan:New York,1930.

[9]Alba R,Nee V.Remaking the American mainstream:assimilation and contemporary immigration[M].Boston:Harvard University Press,2005.

[10]任远,邬民乐.城市流动人口的社会融合:文献述评[J].人口研究,2006,30(03):87-94.

[11]马西恒,童星.敦睦他者:城市新移民的社会融合之路——对上海市Y社区的个案考察[J].学海,2008(02):15-22.

[12]王桂新,陈冠春,魏星.城市农民工市民化意愿影响因素考察——以上海市为例[J].人口与发展,2010,16(2):2-11.

[13]Gordon M M.Assimilation in American Life:The role of race,religion,and national origins[M].New York:Oxford University Press,1964.

[14]Berry JW.Immigration,acculturation,and adaptation[J].Applied Psychology,1997,46(1):5-34.

[15]Berry J W,Sam D.Acculturation and adaptation[A].Berry J W,Segall M,Kagitcibasi C.Handbook of cross-cultural psychology:Social behavior and applications[C].Allyn& Bacon:Boston,1997:291–326.

[16]Phinney J.Ethnic identity in adolescents and adults:Review of research[J].Psychological Bulletin,1990,108(3):499-514.

[17]Liebkind K.Ethnic identity:Challenging the boundaries of social psychology[A].Breakwell G,Social psychology of identity and the self-concept[C].Academic:London,1992:147–185.

[18]Liebkind K.Acculturation[A].Brown R,Gaertner S Blackwell handbook of social psychology:Intergroup processes[C].Blackwell:Oxford,U.K.,2001:386–406.

[19]Phinney J,Devich-Navarro M.Variations in bicultural identification among African American and Mexican A-merican adolescents[J].Journal of Research on Adolescence,1997,7(1):3-32.

[20]Massey D S,Denton N A.Trends in the residential segregation of Blacks,Hispanics,and Asians:1970-1980[J].American Sociological Review,1987,52(6):802-825.

[21]田凯.关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[J].社会科学研究,1995(5):90-95.

[22]朱力.论农民工阶层的城市适应[J].江海学刊,2002(6):82-88.

[23]周晓虹.流动与城市体验对中国农民现代性的影响[J].社会学研究,1998(5):43-46.

[24]郭星华,李飞.漂泊与寻根:农民工社会认同的二重性[J].人口研究,2009(6):74-84.

[25]Redfield R,Linton R,Herskovits M.Memorandum for the study of acculturation[J].American Anthropologist,1936,38(1):149-152.

[26]Inkeles A,Smith D H.Becoming Modern:Individual Change in Six Developing Countries[M].Cambridge:Harvard University Press 1974.

[27]Myers D,Gao X,Emeka A.The Gradient of Immigrant Age-at-Arrival Effects on Socioeconomic Outcomes in the U.S.[J].International Migration Review,2009,43(1):205-229.

[28]Hirschman C.The educational enrollment of immigrant youth:A test of the segmented-assimilation hypothesis[J].Demography,2001,38(3):317-336.

[29]Nesdale D,Mak A.Immigrant acculturation attitudes and host country identification[J].Journal of Community& Applied Social Psychology,2000,10(6):483-495.

[30]陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会学研究,2005(3):119-132.

[31]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[32]Portes A,Zhou M.The new 2nd-seneration-Segmented assimilation and its variants[J].Annals of the A-merican Academy of Political and Social Science,1993,530:74-96.

[33]王辉.新老余姚人文化的冲突、融合及发展[EB/OL].2009,http://www.chinaelections.org/newsinfo.asp?newsid=164927.

[34]悦中山,李树茁,靳小怡.从“先赋”到“后致”:农民工的社会网络与社会融合[J].社会,2011,31(6):130-152.

[35]Zagefka H,Brown R.The relationship between acculturation strategies,relative fit and intergroup relations:Immigrant-majority relations in Germany[J].European Journal of Social Psychology,2002,32(2):171-188.

[36]Bollen K A,Hoyle R H.Perceived Cohesion:A conceptual and empirical examination[J].Social Forces,1990,69(2):479-504.

[37]Bogardus E.Measuring social distance[J].Journal of Applied Sociology,1925,9(2):299-308.