原发性肝癌切除术中腹腔局部植入中人氟安100例效果观察

(郑州大学第一附属医院,郑州450052)

原发性肝癌(以下简称肝癌)是我国常见的恶性肿瘤之一,近年来其发病率呈上升趋势,具有起病隐匿、侵袭性强、复发率高等特点[1]。目前,肝癌的治疗仍以根治性切除术和肝移植术为主,但大部分患者就诊时已属晚期,多伴有严重的肝硬化,或呈多中心发生,能够承受手术切除者不足10%[2],且手术切除后复发、转移率高。2007年1月~2009年9月,我们对100例肝癌患者于一期切除术中腹腔局部植入中人氟安,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 同期行手术切除术的200例肝癌患者,男163例,女37例;年龄20~80岁,平均51.9岁。均经术前影像学诊断,无明显心、肺、肾等重要脏器器质性病变,排除其他脏器转移并能耐受手术。HBsAg阳性169例、阴性31例,甲胎蛋白(AFP)阳性135例、阴性65例,Child分级A级 +B级191例、C级9例,肿瘤直径≤5 cm者25例、5~10 cm者137例、>10 cm者19例,并肝硬化177例。术后病理分型为肝细胞癌191例,胆管细胞癌2例,混合型癌7例。将200例患者按随机数字表均分为植入组和对照组,其一般资料具有可比性。

1.2 治疗方法 两组均行肝癌一期切除术。其中植入组行不规则局部肝切除术57例,规则性肝段或肝叶切除31例,肝癌切除加门静脉切开取栓术12例。其中植入组于手术关腹前、腹腔冲洗完毕后,将300 mg中人氟安均匀散布于肝切面上,对拢缝合肝切面;另取300 mg中人氟安均匀散布在腹腔大网膜肠系膜根部,并用大网膜包埋后行“8”字缝合,打结对拢。对照组行不规则局部肝切除术58例,规则性肝段或肝叶切除术29例,肝癌切除加门静脉切开取栓术13例。手术结束不做任何特殊处理,直接关腹。

1.3 观察指标 ①血液学指标:手术前后分别抽取空腹静脉血,采用检测血清ALT、AST、尿素、肌酐及WBC。②不良反应和并发症:术后腹痛、腹腔积液、腹腔感染、腹腔出血、胆漏、刀口延期愈合发生情况。③住院时间。④复发、转移情况:随访3~24(19±3)个月。术后半年内每月随访1次,半年后每2个月1次,1 a后每3个月1次,复查内容包括肝功能、AFP、腹部彩超、胸片及CT,在6个月内3次随访失败者为失访,失访时间从第1次失访算起。肿瘤复发或转移判定方法:AFP升高或腹部彩超可疑占位者,行腹部CT平扫加增强;胸片可疑占位或AFP升高,同时排除肝内复发者行胸部CT,以排除肺转移;有骨转移征象或AFP升高,同时无肝、肺转移者行骨扫描;单纯AFP升高而无影像学阳性发现者不作复发或转移诊断。

1.4 统计学方法 采用SPSSStatistics17.0软件对数据进行统计学处理。计量资料以±s表示、行t检验,率的比较行或χ2检验,P≤0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

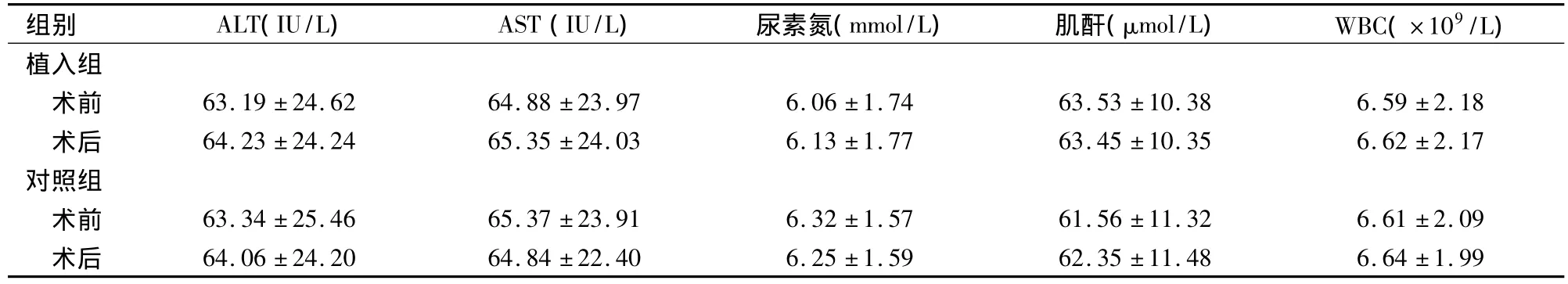

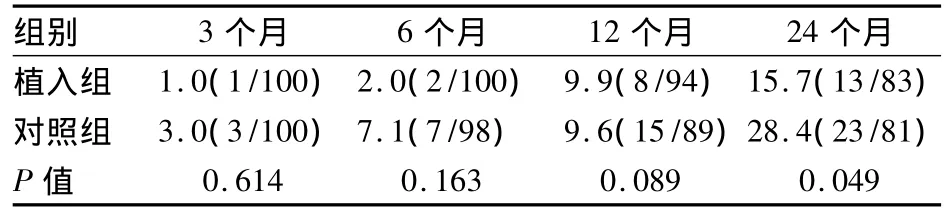

两组手术切口均Ⅰ期愈合,手术前后血清ALT、AST、尿素氮、肌酐及WBC均无显著差异,见表1;两组不良反应和并发症发生情况均无显著差异,见表2;植入组和对照组住院时间分别为(18.83±4.22)、(18.65 ±4.46)d,P >0.05;两组术后复发、转移率比较见表3。

表1 两组手术前后血液学指标比较(n=100,±s)

表1 两组手术前后血液学指标比较(n=100,±s)

组别 ALT(IU/L) AST(IU/L) 尿素氮(mmol/L) 肌酐(μmol/L) WBC(×109/L).48 6.64 ±1.99植入组术前 63.19 ±24.62 64.88 ±23.97 6.06 ±1.74 63.53 ±10.38 6.59 ±2.18术后 64.23 ±24.24 65.35 ±24.03 6.13 ±1.77 63.45 ±10.35 6.62 ±2.17对照组术前 63.34 ±25.46 65.37 ±23.91 6.32 ±1.57 61.56 ±11.32 6.61 ±2.09术后 64.06 ±24.20 64.84 ±22.40 6.25 ±1.59 62.35 ±11

表2 两组不良反应和并发症发生情况比较(n=100,例)

表3 两组术后复发、转移率比较(%)

3 讨论

肝癌的治疗包括外科手术治疗、介入治疗、局部消融治疗(射频消融、微波消融和HIFU)、化学治疗、放射治疗、中医药治疗和生物治疗等在内的多种方法。根治性切除术是治疗肝癌最重要、最有效的方法之一[3]。化学治疗是治疗恶性肿瘤的主要手段之一,但目前临床使用的化疗药物多具有不同程度的毒副作用,其临床应用受限。肝癌术后传统化学治疗起始于20世纪50年代末,许多学者进行了各种尝试,但效果令人失望[4,5]。传统化学治疗采用口服给药或外周静脉给药,其缺点为肿瘤局部药物浓度低、作用时间短,很难取较好的效果,且全身毒副作用大,患者大多难以承受[6]。因此,提高肿瘤局部化疗药物浓度、增长作用时间、降低化疗药物的全身毒副作用具有重要临床意义。

5-氟尿嘧啶(5-Fu)是临床上常用的抗代谢类化学治疗药物,能抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶,阻断尿嘧啶脱氧核苷转变为胸腺嘧啶脱氧核苷,从而影响DNA与RNA的生物合成,对细胞增殖各期尤其是S期有毒性作用[7];其半衰期为10~20min,作用时间较短。中人氟安为植入用5-Fu缓释剂,是国家药品监督管理局批准的第一个抗肿瘤植入剂,其活性成分为5-Fu,以生物组织兼容性良好的高分子聚合物(聚L-乳酸)为缓释载体[8]。中人氟安具有控释给药系统和靶向给药的特点[9],植入后可在肿瘤周围缓慢、恒速、持续、稳定地释放,在瘤床及周围毗邻组织形成较高的有效抑瘤浓度,增加化疗药物对肿瘤细胞的直接毒性作用,从而更持续、有效地杀灭肿瘤细胞,并有效降低全身毒副反应。

肝癌切除术后复发、转移的主要原因在于术中肿瘤细胞的脱落种植和微小残留灶局部复发。本研究显示,两组手术前后血清ALT、AST、尿素、肌酐及WBC均无显著差异,不良反应和并发症发生情况及住院时间亦无显著差异;植入组术后24个月复发、转移率显著低于对照组。可能机制:①肝切除术后即刻肿瘤细胞增殖最快对化疗极为敏感,术中将中人氟安散布于肝切面及腹腔大网膜肠系膜根部可能在给药区域长时间稳定维持较高药物浓度(可达静脉化疗的数十倍至数百倍),有利于细胞内药物积聚,克服肿瘤部位达不到有效药物浓度而产生的假性耐药和获得性耐药[10],从而延长药物在体内的代谢周期、提高化疗效果。②腹腔局部植入中人氟安可及时杀灭腹腔内残留的病灶、微小转移灶以及腹腔内脱落的癌细胞,起到预防或推迟肿瘤复发的作用。③解剖和实验数据显示,腹腔内的氟尿嘧啶约90%吸收后进入门静脉系统,门静脉内药物浓度提高,有利于对门静脉系统内癌细胞和肝实质内微小转移灶的杀伤作用;同时可杀死血液中转移的肿瘤细胞,降低肿瘤远处复发、转移。值得注意的是,由于样本总量较小,随访时间较短,对于肝癌切除术中腹腔植入中人氟安能否延长患者长期生存率未行相关研究与观察。

综上所述,肝癌切除术中腹腔植入中人氟安可显著降低复发、转移率,且患者安全性和耐受性良好;局部植入化疗与其他治疗手段如何联合应用尚需进一步研究。

[1]彭磷基,陆大祥.肝癌治疗学的研究进展[J].中国老年学杂志,2009,29(5):628-631.

[2]Tang ZY,Ye SL,Liu YK,et al.A decade's studies on metastasis of hepatocellular carcinoma[J].JCancer Res Clin Oncol,2004,130(4):187-196.

[3]吴志全.原发性肝癌外科治疗的现状与问题[J].肝胆外科杂志,2004,1(12):1-3.

[4]Patt YZ,Hassan MM,Aguayo A,et al.Oral capecitabine for the treatment of hepatocellular carcinoma,cholangiocarcinoma and gallbladder carcinoma[J].Cancer,2004,101(3):578-586.

[5]Hasegawa K,Takayama T,IjichiM,et al.Uracil-tegafur as an adjuvant for hepatocellular carcinoma:a randomized trial[J].Hepatdogy,2006,44(4):891-895.

[6]柴广金.氟尿嘧啶缓释剂联合放射治疗肝癌的疗效[D].大连:大连医科大学,2009.

[7]Malet-Martino M,Martino R.Clinical studies of three oral prodrugs of5-Fluorouracil(Capecitabine,UFT,S-1):a review[J].TheOncologist,2002,7(4):288-323.

[8]谢峰,杨甲梅,徐峰,等.5-氟尿嘧啶缓释微粒对肝癌HepG2细胞的抑制作用[J].中华消化外科杂志,2008,7(6):433-435.

[9]闵长国,刘宾华,江小云,等.进展期直肠癌术中局部使用氟尿嘧啶缓释剂的安全性研究[J].江西医药,2009,44(8):755-776.

[10]王洪武,杨仁杰.肿瘤微创治疗技术[M].北京:北京科学技术出版社,2007:527.