理工科大学生人际交往能力现状调查探析*

薛春艳,刘运显

(武汉科技大学 学工处,湖北武汉 430081)

大学生的年龄多在20岁左右,处于人生发展的成人早期阶段。处于这一关键时期的大学生,他们比其他人群更难于适应各种复杂的人际关系,很多大学生因为苦于无法处理朋友关系、室友关系、恋爱关系等,而出现心理困扰,严重者导致心理障碍或心理疾病。理工科大学生由于专业学习任务繁重,部分学生人际交往面窄,缺乏人际交往的锻炼机会,因而表现出了各种各样的人际交往问题。笔者于2012年3~4月开展了本次调查,以了解理工科大学生的人际交往能力现状。

一、调查对象与方法

1.调查对象

选取某理工科大学2009-2011级本科在校生,生源来自全国29个省份,抽取950名在校理工科专业本科生为调查对象。共发放问卷950份,回收有效问卷910份,有效率为95.8%。其中,男生690名(75.8%),女生220名(24.2%);来自城市的大学生198名(21.8%),来自农村的大学生 712名(78.2%);一年级学生 303人(33.3%),二年级学生280人(30.8%),三年级学生327人(35.9%)。

2.方法

采用王军(2002)编制的《大学生人际交往能力调查问卷》,该量表共52道题,包含四个评估维度(Z1对人和人际交往的认知和评价取向、Z2对人际交往的感受性取向、Z3人际交往的社会退缩取向、Z4对交往的意志性取向),共14个因子,即F1对交往的自我评估、F2对他人评估的敏感性、F3交往的外倾性、F4交往的群体合作性、F5被排斥感、F6被关注感、F7交往的互助性、F8交往中的不良举止、F9交往方式、F10自我保留、F11对交往的理念、F12对后果的感知、F13交往的独立性、F14交往的坦诚性等。

3.统计分析

运用SPSS11.5建立数据库并进行数据处理。

二、结果与分析

1.不同性别理工科大学生人际交往能力差异

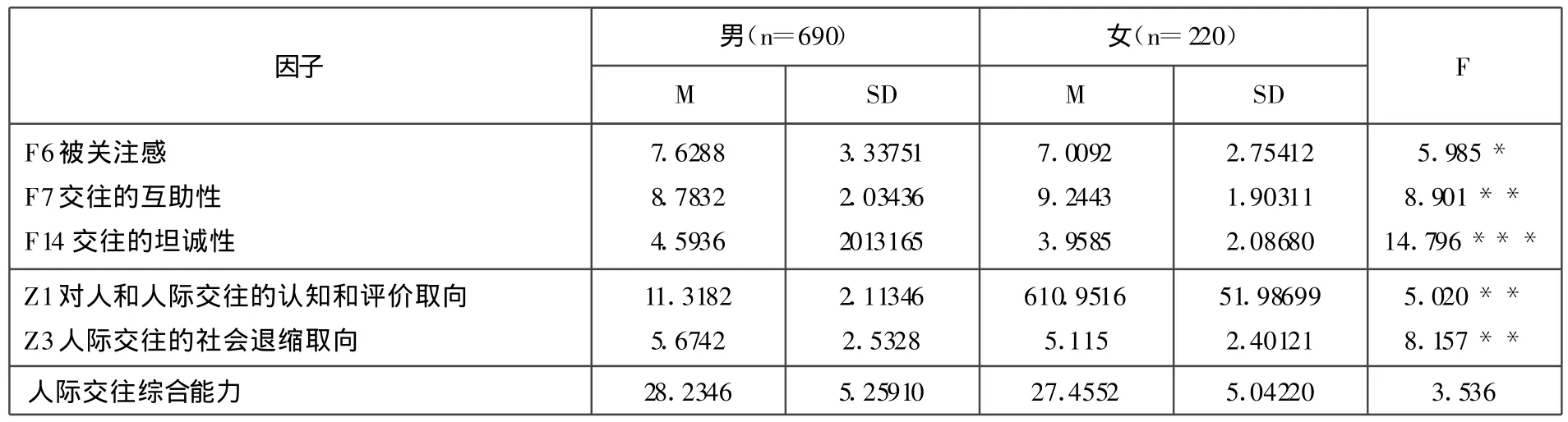

不同性别理工科大学生人际交往能力差异(见表1)。

从表1可以看出,理工科男性大学生与女性大学生在人际交往综合能力方面不存在显著性差异。就具体的人际交往能力而言,理工科男女大学生在人际交往的2个维度取向和3个因子上存在统计学意义上的显著性差异。理工科大学生中男生在Z1对人和人际交往的认知和评价取向、Z3人际交往的社会退缩取向、F6被关注感和F14交往的坦诚性方面的得分要高于女生,在F7交往的互助性因子中,理工科大学生中女生的得分比男生高。

表1 男女大学生在人际交往上的方差分析结果

在F6被关注感因子中,题项45“在社交环境中,我感到很踏实”、题项47“当必须做出决定时,我觉得人们会很自然地转向我”,理工科大学生中男生得分均高于女生得分;在F14交往的坦诚性因子中,题项10“参加集会,我总是愿意和陌生人坐在一起”、题项27“我在任何场合下都隐瞒自己的观点”,理工科大学生中男生得分均高于女生得分,;F7交往的互助性因子中,题项13“我常常关心别人”、题项16“我常常让别人分享自己的快乐”,理工科大学生中女生得分均高于男生得分。

2.来自农村和来自城市的理工科大学生人际交往能力差异

来自农村和来自城市的理工科大学生人际交往能力差异(见表2)。

表2 农村和城市大学生人际交往能力的方差分析结果

从表2可以看出,来自农村和来自城市的理工科大学生在人际交往综合能力方面存在显著差异,来自城市的理工科大学生人际交往能力得分高于来自农村的理工科大学生。就具体的人际交往能力而言,来自城市和农村的理工科大学生在人际交往的2个维度、4个因子方面存在统计学意义上的显著性差异,来自城市的理工科大学生得分高于来自农村的理工科大学生。

在F3交往的外倾性因子中,题项“我交朋友很容易”、题项5“我外出度假或旅行时,我认为我很容易与别人交朋友”、题项7“我同别人的友谊发展,多数是自己采取主动态度”、题项34“即使和自己兴趣爱好不相同的人相处在一起,我也不会感到无话可谈”,来自城市的理工科大学生得分均高于来自农村的理工科大学生;在F6被关注感因子中,题项11“我在演说时,身体非常放松”、题项45“在社交环境中,我感到很踏实”、题项 46“我喜欢面对一大群听众”、题项47“当必须做出决定时,我觉得人们会很自然地转向我”,来自城市的理工科大学生得分均高于来自农村的理工科大学生;在F8交往中的不良举止因子中,题项 24“我喜欢拿别人开玩笑”,来自城市的理工科大学生得分高于来自农村的理工科大学生;在F14交往的坦诚性因子中,题项10“参加集会,我总是愿意和陌生人坐在一起”,来自城市的理工科大学生得分高于来自农村的理工科大学生。

3.不同年级理工科大学生人际交往能力差异

不同年级大学生在人际交往上的方差分析结果(见表3)。

表3 不同年级大学生在人际交往上的方差分析结果

从表3中可以看出,不同年级理工科大学生在人际交往的综合能力上存在着显著性差异。其中,就具体的人际交往能力而言,不同年级的理工科大学生在3个维度和6个因子上存在统计学意义上的显著性差异。三年级大学生在F4交往的群体合作性、F6被关注感、F10自我保留、F12对后果的感知、F13交往的独立性、F14交往的坦诚性、Z1对人和人际交往的认知和评价取向、Z2对人际交往的感受性取向、Z3人际交往的社会退缩取向、人际交往综合能力等方面的得分上均高于一年级和二年级大学生,存在显著性差异。

在F4交往的群体合作性因子中,题项1“我认为应当去热闹、嘈杂的地方度假,而不是去安静的地方”、题项22“我觉得一个人应经常独处”,三年级大学生得分大于二年级和一年级大学生;在F6被关注感因子中,题项46“我喜欢面对一大群听众”,三年级大学生得分大于二年级和一年级大学生;在F10自我保留因子中,题项29“我不能广泛地听取各种意见、看法”,三年级大学生得分高于二年级大学生和一年级大学生;F12对后果的感知因子中,题项51“在交往中,我很能顾及到别人的感受”,三年级大学生高于二年级和一年级大学生;F13交往的独立性因子中,题项19“在食堂里我一般都是独自吃饭”,题项21“我通常不与其他同学一起做游戏和学习”,三年级大学生得分大于一年级和二年级大学生;在F14交往的坦诚性因子中,题项10“参加集会,我总是愿意和陌生人坐在一起”、题项20“我通常不向别人讲真心话”、题项27“我在任何场合下都隐瞒自己的观点”,三年级大学生得分高于二年级和一年级大学生。

三、启示与建议

本次调查结果表明,理工科大学生的人际交往综合能力存在年级差异和生源地差异。因此,针对理工科大学生,大学有必要针对如年级、生源地不同等,采取相关措施,培养和提高他们的人际交往能力。

针对理工科大学生人际交往的现状,理工科高校首先要针对大一、大二、大三年级的学生设置科学合理的课程体系,丰富学生的人际交往的相关理论知识。其次,要针对不同年级、生源地导致的人际交往能力差异,组织丰富多彩的课外科技、体育、文化活动等,培养大学生的人际交往技能和技巧。再次,要开展广泛的社会实践、实习活动,给大学生提供广泛的人际交往能力锻炼的环境和机会,使他们在复杂的社会人际关系活动中学会如何与人相处、如何与人合作,学会宽容他人等人际交往技能等。

[1][美]莎伦·布鲁姆等著,郭辉等译.亲密关系[M].北京:人民邮电出版社,2005:186-187.

[2]王军.工科大学生人际交往能力归因特点的研究[D],华东师范大学,2002:31-34.

[3]马超著.美国大学学生事务研究[M].北京:知识产权出版社.2009:66.

[4]刘献君著.大学德育论[M].武汉:华中科技大学出版社,1996:74.