腹膜后纤维化10例临床分析

王峥嵘, 朱 昀, 张福春

(北京大学第三医院老年内科, 北京 100083)

腹膜后纤维化(retroperitoneal fibrosis, RPF)是一种以腹膜后组织慢性非特异性炎症伴纤维组织增生为特点的疾病, 增生的纤维组织包绕腹主动脉、髂动脉、输尿管等腹膜后组织而产生一系列临床表现, 尤以输尿管梗阻致肾盂积水为常见。该病十分罕见, 国外报道发病率为1/200 000至1/500 000, 多见于50~70岁, 男、女比例2~3:1, 无家族集聚倾向[1]。本文就北京大学第三医院近6年来收治的10例RPF病例进行分析, 并复习国内外文献, 以提高对该病的认识。

1 临床资料

1.1 一般资料

北京大学第三医院2005年1月至2011年4月共收治RPF 10例, 男性6例, 女性4例, 年龄(65.0±10.6)岁, 从起病到诊断病程为(5.0±4.7)个月, 其中特发性RPF 9例, 继发于食管鳞癌1例。

1.2 临床表现

10例患者均有输尿管梗阻伴肾盂积水, 9例患者有腹痛或腰背痛, 肾功能不全6例, 其他症状包括贫血、纳差、恶心、呕吐、尿少、消瘦、下肢水肿、肠梗阻、头痛等。

1.3 实验室检查

红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)增快7例, 平均(43±31)mm/h; C反应蛋白升高 5例, 平均(6.0±1.7)mg/L; 贫血 5例, 血红蛋白平均(100±21)g/L; 血小板计数皆正常; 血清肌酐升高6例, 平均(211±151)µmol/L; 其中6例患者进行了免疫球蛋白及自身抗体检测, 结果显示,3例IgG轻度升高(20.7±1.4)g/L, 1例IgA轻度升高7.7 g/L; 自身抗体[抗中性粒细胞胞浆抗体(anti-neutrophil cytoplasmic antibody,ANCA)、抗可提取性抗原抗体(extractable nuclear antigen, ENA)谱、抗核抗体(antinuclear antibody,ANA)谱、dsDNA、类风湿因子(rheumatoid factor, RHF)]中, 2例ANA轻度升高1∶80, 2例RHF阳性[(45.8±24.3)IU/ml], 铁蛋白未查。

1.4 影像学表现

所有患者均行腹部超声及 CT或磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)检查, 结果均提示腹膜后不规则软组织团块影, 包绕输尿管、肾盂造成肾盂积水(5例为单侧, 5例为双侧); 多数病例有腹膜后大血管受累; 小肠梗阻1例。

1.5 病理表现

本组 6例有病理结果, 主要表现为大量纤维组织增生, 部分有以淋巴细胞、单核细胞和浆细胞为主的慢性炎细胞和少量中性粒细胞、嗜酸粒细胞浸润, 并有淋巴滤泡形成。仅1例报道免疫组化结果: IgG4(<50%浆细胞+),CD3(+), CD20(+), CD38(部分细胞+), CD138(部分细胞+), β-catenin(部分细胞+)。1例发现中-低分化食道鳞癌。

2 治疗及转归

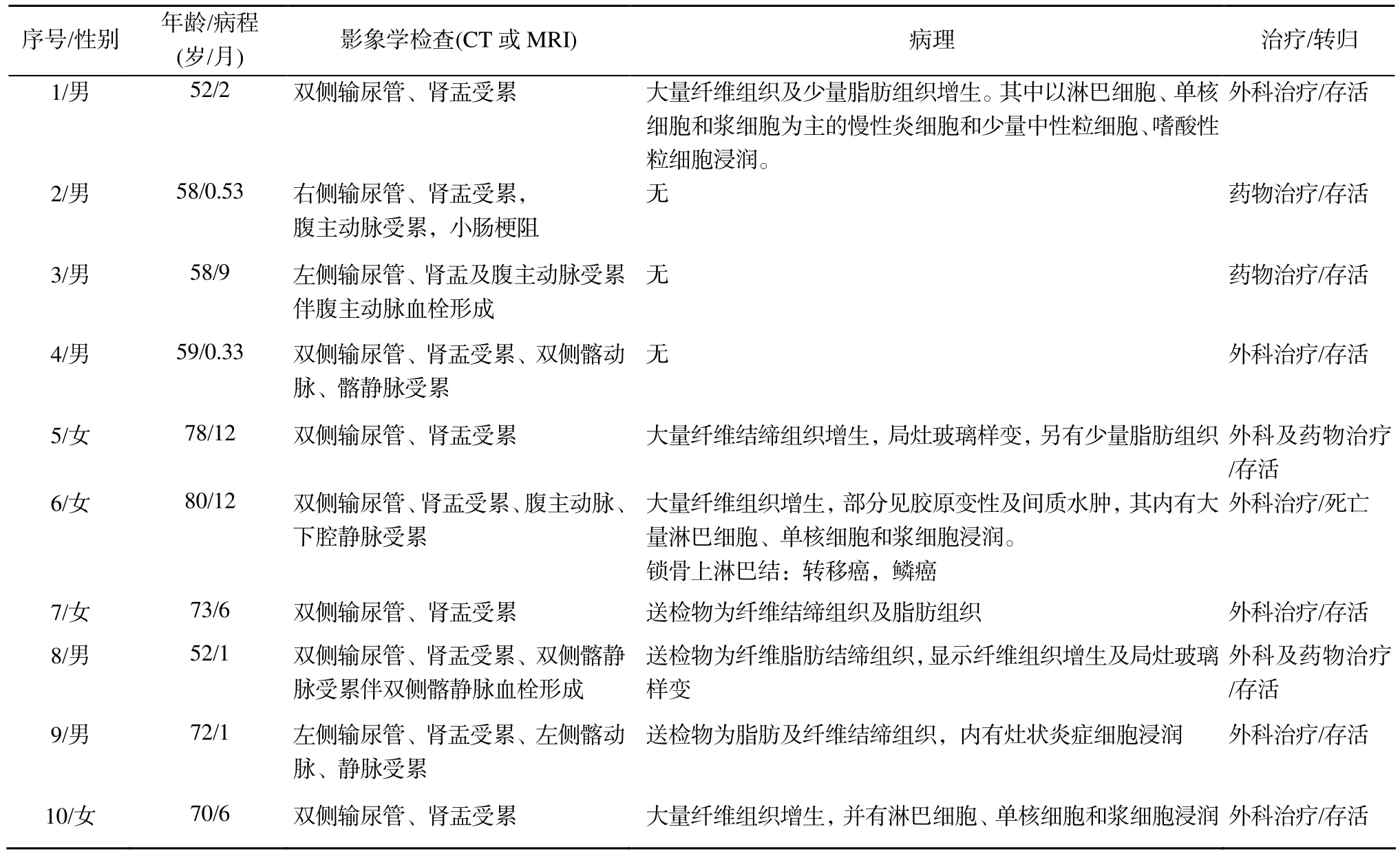

6例患者进行了单纯外科治疗(患者行输尿管支架留置术及腹腔镜输尿管松解术), 2例进行了单纯口服药物治疗(甲泼尼龙+他莫西芬口服), 2例为外科治疗后加以口服药物治疗。有输尿管梗阻并肾功能不全者6例, 经治疗后肾功能均下降至正常。随访2个月至5年, 死亡1例, 余9例患者一般情况良好。主要临床资料见表1。

3 讨 论

RPF于1905年由法国泌尿外科医生Albarran首先发现, 但直至1948年Ormond报道了2例RPF, 才进一步阐明该病[2], 至今国内外已报道数百例。RPF分原发性和继发性, 原发性 RPF病因不明, 约占 70%, Mitchinson[3]于1984年提出原发性RPF属于慢性主动脉周围炎的一个发展阶段, 分析可能与动脉壁炎症斑块经动脉壁渗漏入腹膜后, 不溶性类脂作为抗原而引起的慢性炎症、过敏反应等有关; 亦有学者认为原发性 RPF是一种自身免疫性疾病, 近年来关于其与免疫病相关的文献报道从以下几方面支持该点[4]:(1)RPF常与结节性多动脉炎、系统性红斑狼疮、雷诺病、Wegner肉芽肿、IgG4相关性硬化等自身免疫性疾病并发;(2)该病早期常有血管炎的改变;(3)该病有高丙种球蛋白血症、ESR增快等;(4)糖皮质激素和免疫抑制剂治疗有效。继发性 RPF与以下病因有关:(1)肿瘤, 约 8%继发于恶性肿瘤, 胃肠道肿瘤居多[1];(2)腹膜后感染、外伤及手术等;(3)药物, 常见有麦角衍生物, 早在 1964年 Graham[5]注意到本症与服食Methysergide(一种用于治疗周期性偏头痛的麦角制剂)有密切关系, 推测该药作为半抗原, 可引起机体的超敏反应而导致发病; (4)其他因素, 如放射性物质、石棉纤维等。本研究中1例为继发于食道鳞癌; 9例因未找到明确的继发因素, 考虑为原发性 RPF可能性大。进一步分析发现, 纤维化累及血管者男性多见, 且发病年龄低。6例累及血管的病例中, 5例男性、1例女性, 均合并有高血压病、糖尿病、或脑梗死等动脉粥样硬化危险因素; 未累及血管的病例中3例女性、1例男性, 只1例患者有高血压病, 故推测RPF可能与动脉粥样硬化危险因素有关。部分患者有轻度的免疫球蛋白及抗核抗体等异常, 但未发现有明确的自身免疫性疾病。由于本文为回顾性分析,病例数少, 临床资料欠完整, 很难对具体发病机制进行解释。

表1 10例患者部分临床资料Table 1 Clinical data of 10 cases

RPF早期症状隐匿, 无特异性, 明确诊断时常已出现明显的泌尿系梗阻或肾功能衰竭。从出现症状到明确诊断通常为6个月到1年。症状主要源于腹膜后纤维组织包绕输尿管、肾盂、大血管及其分支、神经及临近脏器所造成的梗阻。本组患者主要症状为腰背痛和腹痛, 可能与炎症、输尿管梗阻或痉挛等有关; 平均诊断时间接近半年,是在疾病发展到一定程度, 出现相应的压迫症状时才使患者就诊, 提示RPF早期不易诊断。

RPF实验室检查无特异性, 本组患者有ESR增快、肌酐、尿素氮升高、贫血, 与文献报道相同[6-8]。本组患者有1例随访5年, 复查ESR均正常, 余患者未查。王洁妤[9]报道20例老年RPF患者经治疗后ESR均明显下降,故认为ESR是评价疾病活动和治疗效果的一项指标。

影像学检查中, 超声检查简便易行、无创, 常可最先发现异常结果。如发现肾盂积水、腹膜后边界清楚的等低回声包块包绕腹主动脉、下腔静脉和输尿管, 应考虑RPF。CT或 MRI检查有助于进一步明确诊断。CT平扫的典型表现为质地均匀的不规则软组织密度肿块, 包绕下段腹主动脉和髂动脉, 常常累及输尿管和下腔静脉,也可累及十二指肠、胰腺、脾等组织; MRI具有更高的组织分辨力, 尤其是脂肪抑制序列能很好地将病灶与周围组织分辨出来。磁共振尿路成像能准确地显示尿路梗阻的部位和程度, 且无创、无痛苦、无辐射、无造影剂, 特别适用于肾功能丧失的患者。本组部分患者是通过影像学诊断的。

RPF确诊需病理检查, 大体病理表现为起源于或恰在主动脉分支处致密的、灰白色纤维状斑块, 厚度不一,可达2~12cm。随着进展斑块包裹主动脉、下腔静脉至髂血管, 常浸及输尿管, 约 15%患者出现腹膜后腔以外的纤维化。组织学表现早期为活跃的炎症反应, 大量的淋巴细胞、浆细胞和巨噬细胞分布于成纤维细胞网和胶原束之间, 有丰富的血管网; 后期出现纤维斑块, 无血管及细胞。病灶内脂肪和细胞浸润的量以及纤维化程度随患者而异[6-8]。本组 6例病理均表现为大量的纤维组织增生, 部分有散在的慢性炎细胞浸润, 提示均非早期病变。

本组9例原发性RPF患者, 5例行单纯手术治疗, 2例行单纯药物治疗(甲泼尼龙+他莫西芬口服), 2例为手术治疗后加以药物治疗, 随访2个月至5年, 均存活, 一般状况良好, 考虑不管病变程度如何, 在急性期过后, 疾病处于相对稳定期, 预后较好, 复发率不高。文献报道[6-10]原发性RPF目前的治疗方案有单纯药物治疗、单纯手术治疗、药物加手术治疗, 但疗效相差无几。当疾病在炎症反应活动期, 未发生严重输尿管梗阻及肾功能不全时, 积极给予药物治疗, 可以抑制疾病进展; 当纤维化已形成,单纯药物治疗效果已不明显, 需手术解除输尿管梗阻;术后联合药物治疗可巩固治疗效果、防止复发。药物包括肾上腺皮质激素、他莫西芬或免疫抑制剂等, 其中皮质激素是最有效的治疗药物之一, 能快速减轻炎症, 但不能改善已有的纤维化结构。文献报道恶性RPF预后差, 平均生存期为3~6个月[8]。本组1例继发于鳞癌者, 行双侧输尿管支架植入术, 肾功能一度恢复正常, 但很快疾病进展, 1.5个月后死亡。

总之, RPF虽然为罕见疾病, 但随着对该疾病认识的深入和普及, 必将提高该病的确诊率。临床医师应争取早期诊断、早期治疗, 及时解除受累器官的梗阻, 保存生理功能。除恶性病变引起的RPF外, 该病预后一般较好。

[1]van Bommel EF. Retroperitoneal fibrosis[J]. Neth J Med,2002, 60(6): 231-242.

[2]Coll D. Retroperitoneal fibrosis[J]. Contemp Diagn Radiol,2005, 28(14): 1-4.

[3]Mitchinson MJ. Chronic periaortitis and periarteritis[J].Histopathology, 1984, 8(4): 589-600.

[4]王 健, 崔黎兰, 祝墡珠. 腹膜后纤维化256例诊治分析[J]. 中国临床医学, 2007, 14(5): 738-741.

[5]Graham JR. Methysergide for prevention of headache;experience in five hundred patients over three years[J]. N Engl J Med, 1964, 270: 67-72.

[6]Cronin CG, Lohan DG, Blake MA,et al. Retroperitoneal fibrosis: a review of clinical features and imaging findings[J].AJR Am J Roentgenol, 2008, 191(2): 423-431.

[7]Vaglio A, Palmisano A, Corradi D,et al. Retroperitoneal fibrosis: evolving concepts[J]. Rheum Dis Clin North Am,2007, 33(4): 803-817.

[8]Nemec P, Rybnickova S, Fabian P,et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: an unusual cause of low back pain[J].Clin Rheumatol, 2008, 27(3): 381-384.

[9]王洁妤. 老年腹膜后纤维化26例临床分析 [J]. 疑难病杂志, 2009, 8(7): 400-402.

[10]Marcolongo R, Tavolini IM, Laveder F,et al. Immunosuppressive therapy for idiopathic retroperitoneal fibrosis: a retrospective analysis of 26 cases[J]. Am J Med, 2004,116(3): 194-197.