化学溶液沉积法制备铁掺杂镍酸镧薄膜的结构及电学性能研究*

陈如麒,翁嘉文,劳媚媚,徐 军,朱贵文

(1.华南农业大学公共基础课实验教学中心, 广东 广州 510642;2.华南农业大学理学院,广东 广州 510642;3.广东药学院物理与电子学教研室, 广东 广州 510006)

最近20~30年间,铁电薄膜受到了日益广泛的关注。尤其在存储器件领域,铁电存储器由于其较快的读写速度,非易失性和较高的抗辐照能力,被认为是下一代存储器的有力竞争者之一。然而,传统的铁电薄膜生长在铂等贵金属电极上,一方面由于较大的应力而形成“小丘”状结 构,降低其电学性能[1];另一方面,展现出极其明显的疲劳特征,严重地制约其实际应用。大量的研究表明,氧化物电极,如氧化钌、钌酸锶和镍酸镧等,能明显地提高铁电薄膜的抗疲劳特性[2-4],促使大量相关工作的涌现。其中,具有钙钛矿结构的镍酸镧(LNO)是这类研究工作中的一个热点。LNO薄膜具有以下的几点优势[5]:①电阻率比较低(100 μΩ·cm 左右);②LNO是一种典型的钙钛矿型金属氧化物,其晶胞参数(a=0.383 nm) 与大多数钙钛矿型铁电薄膜材料非常接近,使之不仅可作为电极材料,而且还可以作为籽晶层来优化铁电薄膜的结构和性能;③化学成分简单,化学性质稳定,原材料比较便宜。因此,LNO成为一种很有竞争力的氧化物电极候选材料。

同时,研究发现,导电氧化物电极除了能作为籽晶层促进铁电薄膜的结晶,它还发挥着另外的一个作用:降低铁电薄膜与衬底间的组分扩散。这类工作在(Pb,La)TiO3/LNO和(Ba,Sr)TiO3/(Ba,Sr)RuO3等体系上有着广泛的报道[6]。结果显示,如果电极材料和铁电薄膜有同种元素,这种元素在电极和铁电薄膜材料中的扩散就得到了有效的抑制。随着铁电薄膜掺杂改性相关工作的涌现,导电氧化物电极材料的掺杂日益显得重要。其中,Wu等[7]研究了La1-xNdxNiO3的结构和室温电阻率,发现Nd掺杂后,薄膜在硅衬底上呈(100)高择优生长。然而,LNO掺杂的进一步相关研究目前鲜见报道,特别是具有磁性的过渡金属掺杂的研究工作尤为少见。随着近年来,磁电耦合材料研究的兴起,磁性过渡金属掺杂铁电薄膜引起极大的研究兴趣。这必然促使相关磁性过渡金属掺杂LNO的工作得以展开。本文将研究铁掺杂LNO(LaNi1-xFexO3,LNFeO-x)的结构和导电性能。

LNFeO-x薄膜采用化学溶液沉积法得以制备。它的主要过程是:将有机或无机盐溶于共同的有机溶剂中以形成均匀澄清的前驱体溶液,并将其旋涂沉积于衬底上,然后经过适当的热处理,得到薄膜。化学溶液沉积法具有成本低,易于控制掺杂组分,便于大面积沉积薄膜等优点,成为纳米薄膜制备的重要手段之一。

1 工艺及测试过程

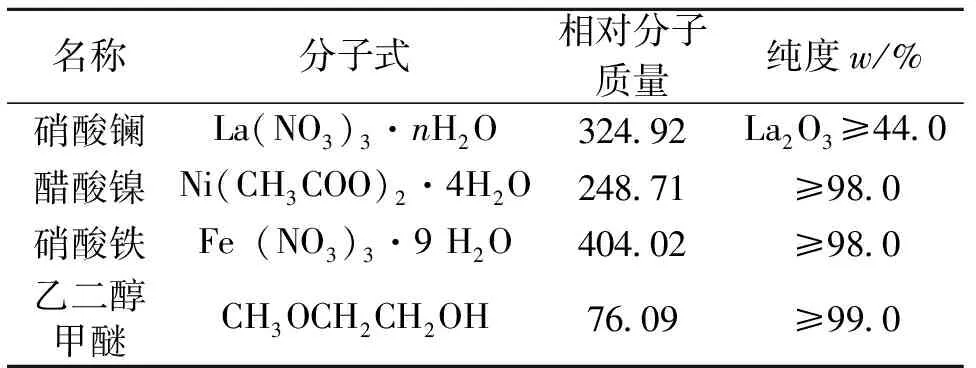

对于LNFeO-x前躯体溶液的制备,实验中选择乙二醇甲醚为溶剂,硝酸镧、醋酸镍和硝酸铁为原材料,制备LNFeO-x得前驱体溶液。各种化学试剂参数如表1所示。硝酸镧溶解在乙二醇甲醚中,在115 ℃保温15 min,醋酸镍和硝酸铁溶解在乙二醇甲醚中,在110 ℃保温15 min,当两个溶液降温至80 ℃时混合,接着在115 ℃保温20 min,然后降温至60 ℃保温2.5 h,最后在室温中搅拌2.5 h。溶液的浓度被调节到0.2 mol·L-1,溶液澄清,可在室温下稳定存放3个月以上。

用LNFeO-x前驱溶液旋涂在(100)硅衬底上,甩胶的速率为3 000 r/min,甩胶时间为30 s。每甩一层后将薄膜放在350 ℃的加热烤台上保温5 min,使膜干燥。前3层过后,薄膜在550 ℃预退火30 min,后3层结束后在700 ℃退火1 h。薄膜的厚度约为300 nm。

表1 配制LNO薄膜前驱体用的化学试剂

X射线衍射(XRD,D/MAX 2000 VCP,Rigaku)考察了薄膜的物相和结构,其工作电压为40 kV,工作电流为30 mA,场发射扫描电镜观察了薄膜的形貌,标准四探针技术(SX1934,苏州百神科技有限公司)测量了薄膜的室温电阻率。

2 实验结果与讨论

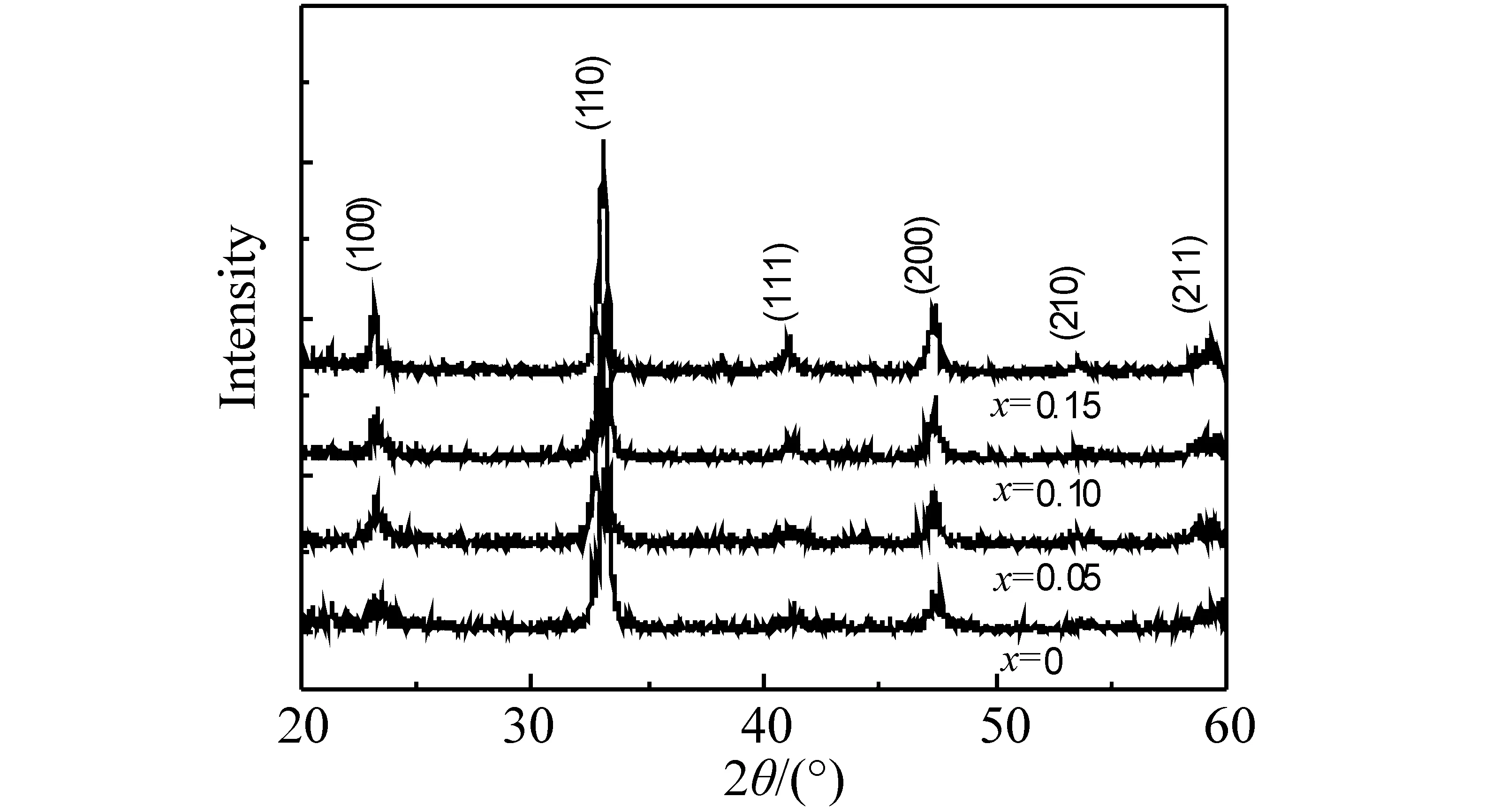

图1 LNFeO-x薄膜在Si衬底上的XRD图

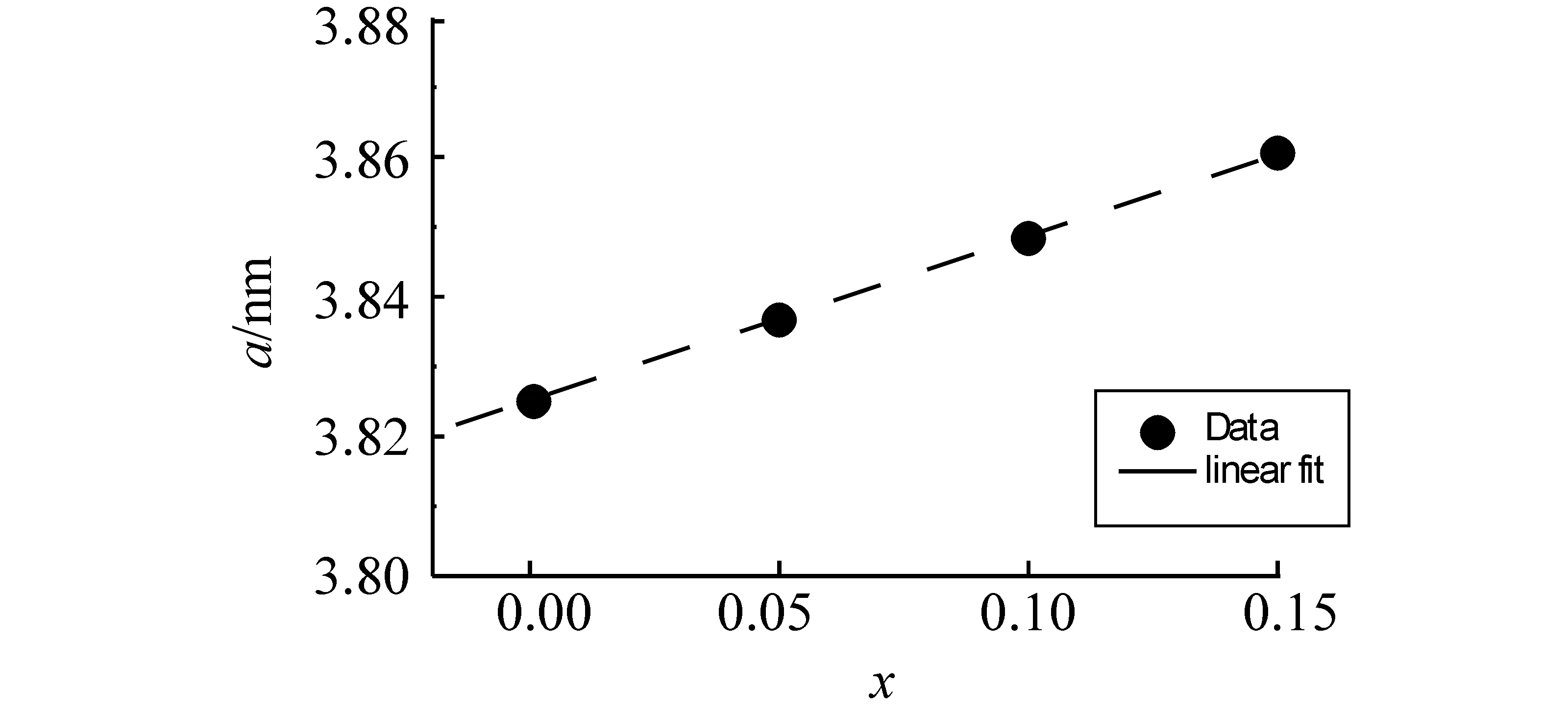

图1展现出了LNFeO-x薄膜的室温XRD图样。所有薄膜的XRD衍射峰与钙钛矿结构的LNO衍射峰对应上,没有可观察的杂峰出现。这表明,铁掺杂没有改变薄膜的钙钛矿结构,薄膜在700 ℃退火后能较好地结晶。随着Fe含量的提高,薄膜的XRD衍射峰向小角度偏移,表明薄膜的晶格常数在增大,图2是LNFeO-xa轴长度随铁含量变化的曲线。结果显示,a轴长度随着铁含量线性增加。这是由于三价铁离子的离子半径比三价镍离子的离子半径大造成的。此外,与Wu等[7]在Nd掺杂LNO不一样,LNFeO-x没有因为Fe的掺入而出现择优生长。对于不同的x,薄膜的XRD图样中(110)峰保持着最强峰,表明薄膜呈随机取向生长状态,没有择优生长。薄膜的生长取向跟薄膜的晶面能,薄膜与衬底间热膨胀系数的差异等因素有关,而这些又与薄膜的化学组分,制备工艺等密切相关的。不同元素掺杂引起的生长取向的差异需要进一步的深入探讨,以便对薄膜的性能作进一步的调制。

图3是LNFeO-x(0.05 ≤x≤ 0.15)薄膜的表面形貌图。由此可见,LNFeO-x有良好的表面光形貌,光滑、致密而没有裂纹。

图2 LNFeO-x薄膜a轴长度随铁掺杂量的变化

图3 LNFeO-x(0.05 ≤ x ≤ 0.15)薄膜的表面形貌(a)x=0.05;(b)x=0.10;(c)x=0.15

图4描绘出LNFeO-x薄膜室温电阻率(ρ)随铁掺杂量的变化。从图中可以看出,铁掺杂质量分数在0 ~ 15 % 的范围内,薄膜依然保持着良好的导电率,其室温ρ在10-3Ω·cm量级,能很好的用作铁电薄膜的电极材料。随着铁含量的提高,薄膜的室温电阻率随之提高,这与铁掺杂后引起的结构变化是密切相关的。LNO呈立方结构,Ni-O-Ni键角接近180o, LNO导电的根源来自于Ni3+的3d轨道和O2-的2p轨道的交杂。而用离子半径较大的Fe3+离子代替Ni3+离子后,必将破坏原来的立方结构,使Ni(Fe)-O-Ni(Fe)键角偏离180o,减弱Ni3+(Fe3+)的3d轨道和O2-的2p轨道的交杂,从而导致薄膜电阻率的提高[7-8]。

图4 LNFeO-x薄膜室温电阻率

3 结 论

通过化学溶液沉积法在硅衬底上制备出LFeO-x薄膜。薄膜在硅衬底上呈随机取向生长,光滑,致密没有裂痕;铁掺杂没有改变薄膜的钙钛矿结构,但随着铁含量的提高,薄膜的晶格常数呈线性增大。与此同时,薄膜的室温电阻率也随着铁含量的提高而提高。当x(Fe)由0%增加到15%,LFeO-x薄膜的ρ1.7增加到 3.9 mΩ·cm。这可能归因于较大的Fe3+离子半径使得Ni(Fe)-O-Ni(Fe)键角偏离180o,减弱Ni3+(Fe3+)的3d轨道和O2-的2p轨道的交杂,从而导致薄膜电阻率的提高。这表明,LFeO-x薄膜作为铁电薄膜的电极材料有着良好的应用前景。

参考文献:

[1]JUNG W W,CHOI S K,KWEON S Y,et al.Platinum(100) hillock growth in Pt/Ti electrode stack for ferroelectric random access memory[J].Applied Physics Letters,2003,83(11):2160-2162.

[2]NAKAMURA T,NAKAO Y,KAMISAWA A,et al.Preparation of Pb(Zr,Ti)O3thin films on electrodes including IrO2[J].,Applied Physics Letters,1994,65:1522-1524.

[3]AL-SHAREEF H N,AUCIELLO O,KINGON A I.Electrical properties of ferroelectric thin-film capacitors with hybrid(Pt,RuO2Electrodes for nonvolatile memory applications[J].J Appl Phys,1995,77(5):2146-2154..

[4]SUZUKI H,MIWA Y,NAOE T,et al.Orientation control and electrical properties of PZT/LNO capacitor through chemical solution deposition[J].J Eur CeramSoc,2006,26:1953-1956.

[6]BAO D H,WAKIYA N,SHINOZAKI K,et al.Improved electrical properties of(Pb,La)TiO thin films using compositionally and structurally compatible LaNiO3thin films as bottom electrodes[J].Appl Phys Lett,2001,78:3286-3288.

[7]WU G H,RUAN K B,LIANG T,et al.Preparation and conductive properties of neodymium-doped lanthanum nickelate thin by chemical solution deposition method[J].Thin Solid Films,2009,517:1563-1566.

[8]TIWARI A,RAJEEV K P,NARAYAN J.Low temperature electrical transport in La1-xNd-xNiO3-δ[J].Sol Stat Commun,2002,121(6/7):357-361.