深基坑中双排桩支护结构的影响因素分析

庞建国,杨 明,马昌龙

(江苏省南京市公路建设处,江苏南京210000)

基坑工程设计和施工的重点是要控制基坑变形和保证基坑的稳定性[1-3]。双排桩是一种类似门形的悬臂支挡结构,顶部用连梁将前后排桩组成一个超静定结构,增大了整体刚度,使双排桩具有明显的抵抗变形的能力,位移明显减少,在一些实际工程中已经取得了较好的效果[4]。

目前,在双排桩结构设计理论方面和影响因素方面[5-8],不少学者已经做了一些研究,并取得了一些进展。但由于双排桩支护结构是悬臂结构,在变形要求高的复杂条件下,较难满足基坑工程的要求,只有充分了解双排桩支护的影响因素,采取合理的施工方案,才能最大限度发挥双排桩支护结构的优点。

本文以小红山客运站基坑为例,综合分析工程情况,结合具体施工方案,采用大型有限元软件ABAQUS建立双排桩支护结构的有限元模型,对影响双排桩支护的主要因素进行分析,得到了双排桩式支护结构设计及施工的一些有益结论,为工程设计提供参考。

1 有限元分析模型

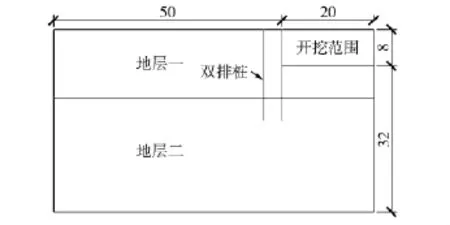

按平面应变考虑,利用对称性,几何形状及边界条件如图1所示。不考虑围护结构开挖和降水对土体性质的影响,同时将双排桩按等效竖向刚度的原则简化成地下连续墙,连系梁按体积等效折算为连续的薄板。

建立长70 m,深40 m的模型,右边20 m为开挖范围,开挖深度为8 m,分四级开挖,距离左边界50 m处为前排桩的位置。土体采用实体单元模拟,有限元网格采用四节点平面应变减缩积分单元CPE4R四边形单元,将连梁和桩模拟成二维的线,用B21梁单元模拟地下连续墙。桩和土之间及连梁和土之间设置为接触面,采用库伦摩擦模型,连梁与桩设置绑定,约束条件为模型左右两侧水平约束,限制底面水平和竖向位移。岩土体采用理想弹塑性模型,采用Mohr-Coulomb屈服准则,桩和连梁采用线弹性模型。

图1 模型示意图Fig.1 A sketch map of the model

2 双排桩支护的数值分析

2.1 计算参数

结合小红山客运站基坑场地实际地质条件,选取有代表性的地层:粘土、砂土、粉质粘土、强风化闪长玢岩及中风化闪长玢岩。根据研究的需要,进行相应地层的组合。各岩土层、桩及连梁的计算参数见表1。

表1 有限元模型计算参数Tab.1 The parameter of the FEM model

2.2 排距的影响

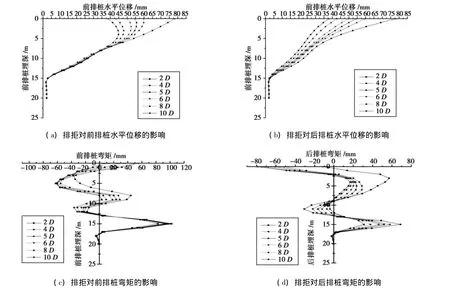

建立地层为均质的粘土-强风化闪长玢岩的两层地层条件下不同排距所对应的模型。模型中前、后排桩等长,均为20m,桩径D=800mm,连梁宽度b=800mm,连梁高度 ha=0.5m,桩距为 l=2D,选取不同的排间距即2D、4D、5D、6D、8D、10D建立相应的模型进行分析研究。结果如图2和图3所示。

图2 排距的影响Fig.2 Effects of distance between the two rows of piles

由图2可见,排距为2D时,前、后排桩水平位移最大,约为78mm,比排距为4D时明显偏大,支护结构水平位移曲线类似于单排桩悬臂支护结构情况。前、后排桩的水平位移随着排距的增加而逐渐减小,但减小的幅度越来越小,趋势越来越不明显。从弯矩图可以看出,前排桩弯矩随排距的变化不大,但后排桩弯矩减小较明显。这是因为土压力主要作用在前排桩,后排桩通过连梁,起到拉锚作用。从中可以看出:当双排桩排距较小时,双排桩结构与悬臂式单排桩特性类似;当排距过大时,后排桩主要起拉锚桩的作用;当排距为4D左右时,桩和土体能够共同作用,使双排桩支护结构发挥最好的效果。

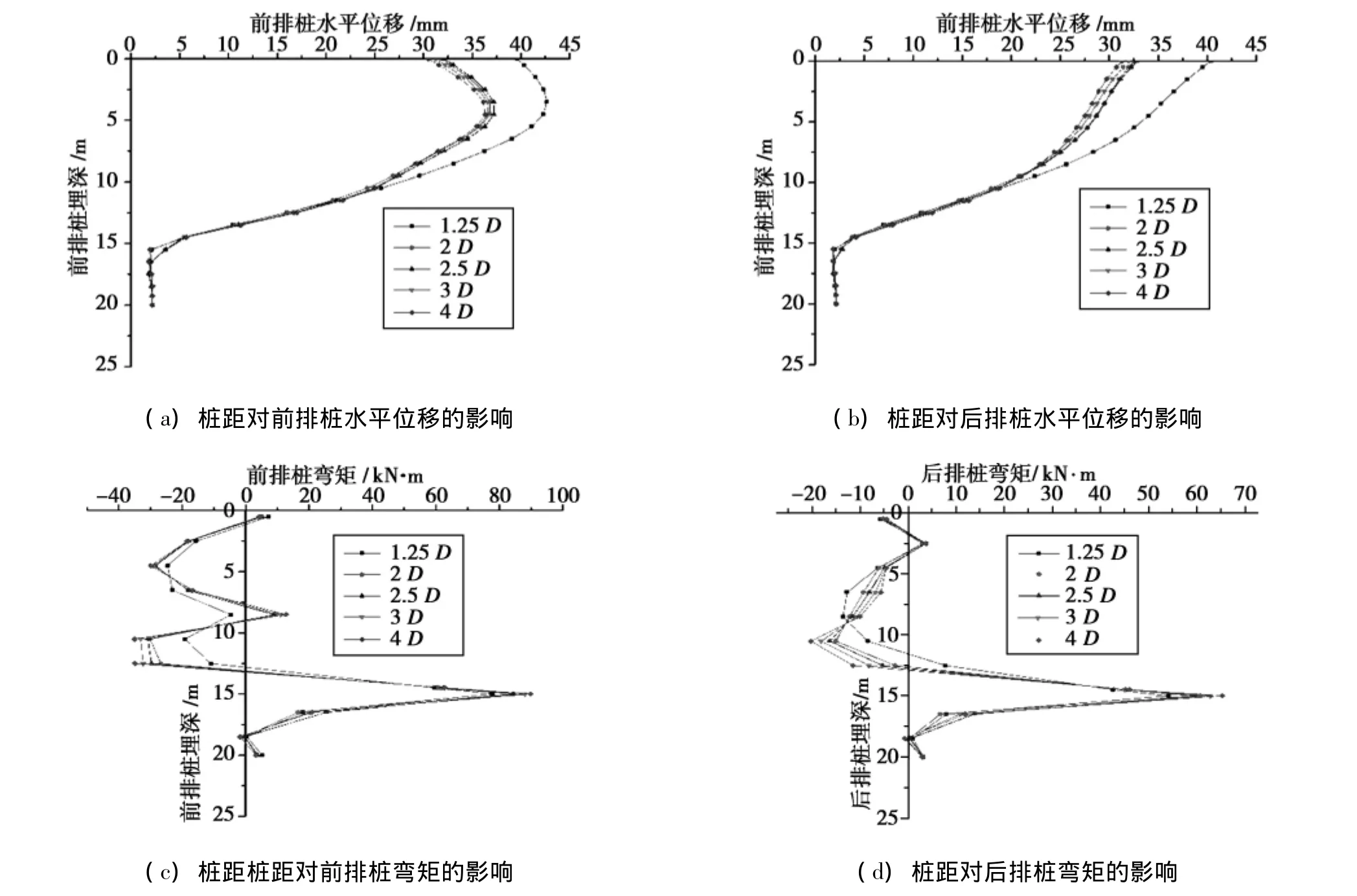

2.3 桩距的影响

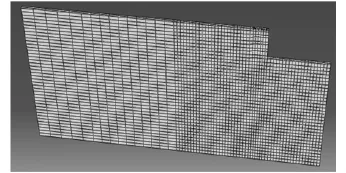

桩间距影响到双排桩与桩间土的共同作用,当桩间距在一定范围时,排桩之间存在土拱效应,使得桩间土压力向桩身转移,起到有效的遮拦作用。二维的模型对于桩距的变化不能进行比较直观的模拟和反映,因此,建立三维模型对桩距变化的影响进行分析。模型长度100m,高40m,模型中桩径D=800mm,连梁宽度b=800mm,连梁高度ha=0.5m,排距为5D。分别选取桩距为1.25D、2D、2.5D、3D、4D等5种工况,根据桩距确定模型的宽度,建立相应的模型,模型采取的地质条件为对于上覆地层为15m厚粘土,下卧地层为强风化闪长玢岩的地层。模型示意图如下:

图3 3D模型示意图Fig.3 The sketch map of the 3D model

图4 桩距的影响Fig.4 Effects of the space of piles

由图的计算结果可以看出,桩距为1.25D时, 前、后排桩水平位移最大,但当桩距大于2D后,随着桩距的增加,前、后排桩整体侧移变化不明显,有些增大而有些减小。最大水平位移比最小水平位移增加9mm,说明桩距对桩身侧移影响较小。而从弯矩图可以看出前、后排桩均随着桩距的增加,弯矩有所增大,但是增幅较小。

从上述结果看,桩间距对桩身侧移和弯矩的影响并不大,但是应该注意,即使侧向位移能满足工程要求,桩距也不能随意选取。因为双排桩要求保证桩间土体不被破坏,因此,在选择桩距时首先要满足位移条件,同时考虑经济因素。满足位移要求时,桩中心距一般选取为2D~2.5D。

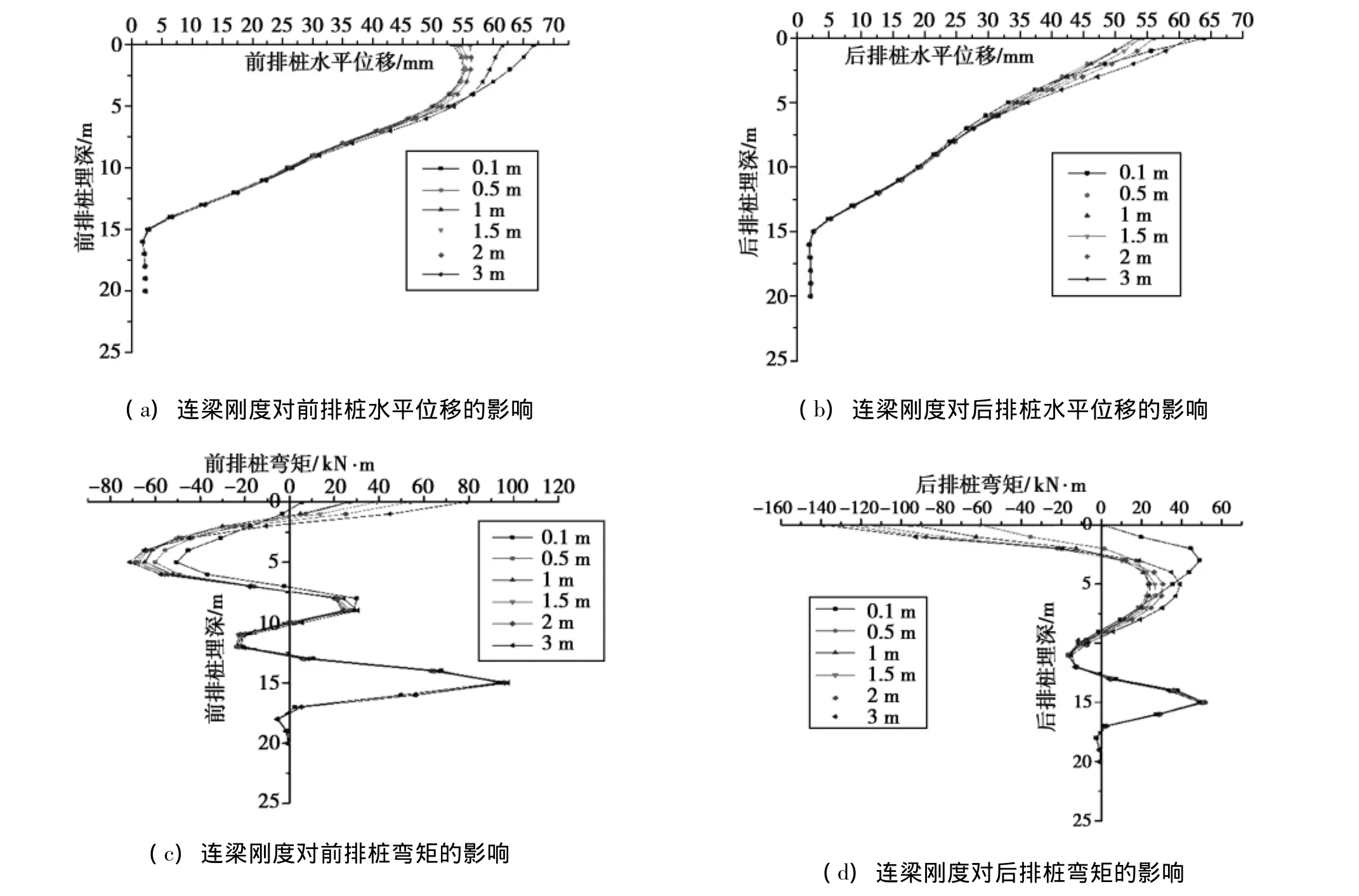

2.4 连梁刚度的影响

影响连梁刚度的因素包括截面尺寸和材料弹性模量,改变其中一个因素,可达到相同的效果。对于连梁刚度的变化,通过改变连梁截面尺寸来实现连梁刚度的变化。选取上覆地层为15m厚粘土下卧地层为强风化闪长玢岩的地质条件,在排距为5D,桩距为2D的条件下,连梁厚度变化值选取为0.1m、0.5m、1m、1.5m、2m和3m。

图5 连梁刚度的影响Fig.5 Effects of binding beam stiffness

从图5计算结果可以看出,连梁厚度由0.1~1 m时,桩身水平位移减小较快,位移得到很好控制。梁厚从1~3 m时,桩身水平位移有一定减小,幅度减缓且很小。从弯矩图可以看出,随着连梁刚度的增大,前后排桩的桩身弯矩也会增大。尤其是后排桩,梁厚为3 m时桩顶弯矩约为140 kN·m,而梁厚为0.1 m时几乎为零。

连梁刚度的增大,可以显著减小桩体水平位移,但即使连梁刚度很大,对桩身水平位移的控制也不明显。并且连梁厚度越大,桩体上部受力愈大,特别是后排桩弯矩也会越大。在设计时,不应使连梁刚度过大,同时需要考虑经济因素。

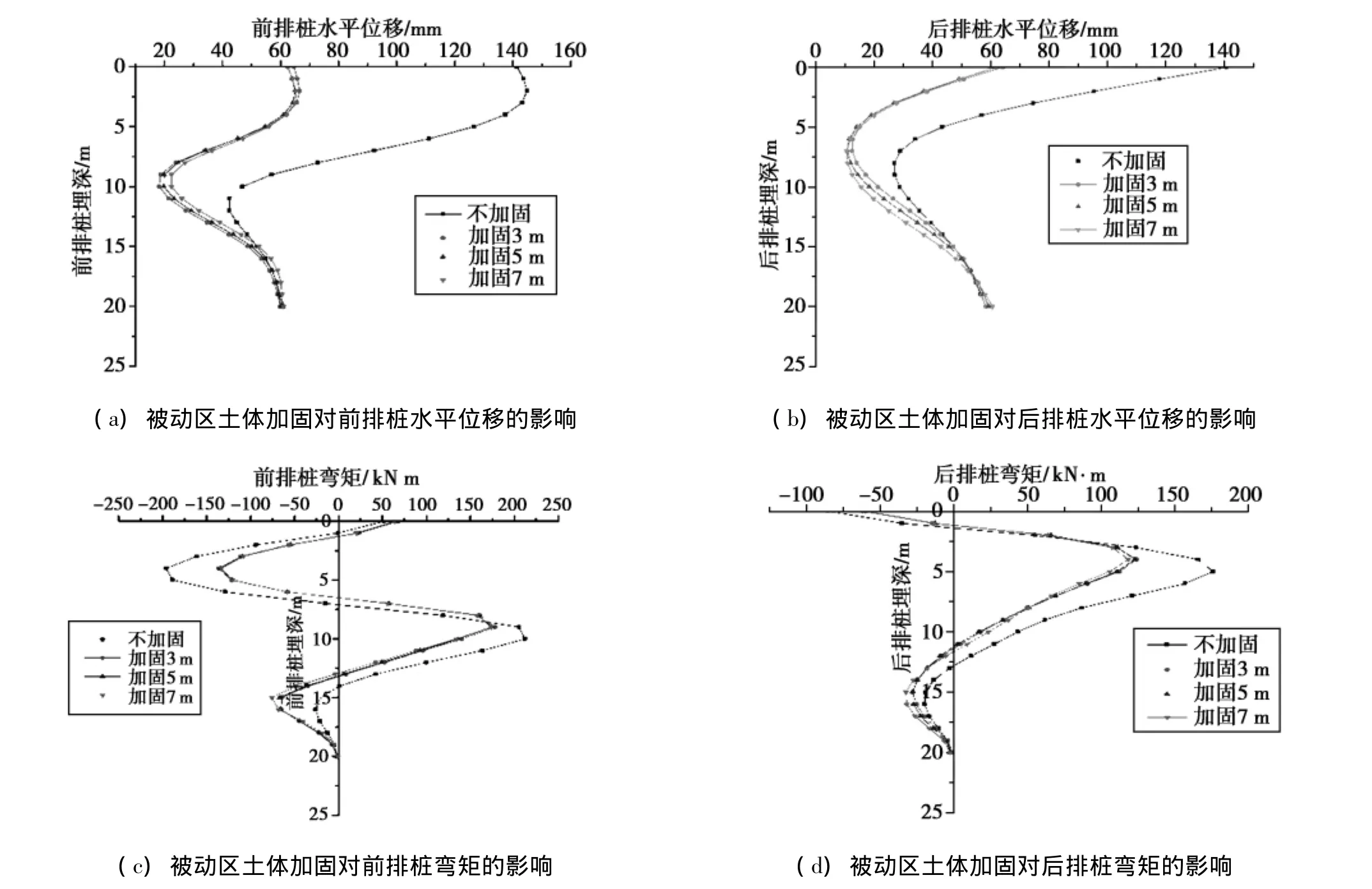

2.5 被动区土体加固的影响

基坑围护工程中,为改善围护效果,常用水泥搅拌法、高压旋喷桩等技术加固被动区土体。选取地层为粉质粘土均质地层。假定经过加固处理,被动区土体参数有所提高,重度γ=20 kN/m3,c=60 kPa, =35°,E=100 MPa,υ=0.29,加固区与桩体接触面的摩擦系数μ=0.5。加固区宽度为5 m,加固区深度分别选取基坑底以下3 m、5 m、7 m建立相应的模型。

图6 被动区土体加固的影响Fig.6 Effects of reinforcing soil between double-row piles

由图6可见,对被动区土体进行加固,可以显著减小桩顶变形,前排桩的最大位移从141.4 mm减小到64 mm;但加固深度从3m到7m,桩顶水平位移减幅很小。同时由弯矩图可以看出,被动土体加固后,前后排桩弯矩也有一定程度减小,但至一定程度后,减小幅值趋向缓和。

由此可见,被动区的加固能有效减小桩身水平位移和弯矩,能有效抵抗桩体的侧移,改善桩体的受力状况,提高支护的稳定性和抗隆起能力,但是在加固达到一定深度后,加固深度的加深并不能发挥很好的作用。

3 结束语

通过平面应变方法和三维空间分析研究了双排桩支护结构的影响因素,主要结论如下:

(1)平面有限元方法可以较好地分析双排桩支护结构,研究结果表明,双排桩支护结构能有效地控制基坑侧向变形和减小桩身弯矩。

(2)在排距较小时,双排桩结构与悬臂式单排桩特性类似,而排距过大,后排桩主要起拉锚作用。随着排距的增加,桩体内力逐渐减小,前排桩弯矩增大,后排桩弯矩减小,可以起到减小桩身内力和位移的作用,但同时工程造价略有增加。只有采取适当排距时,双排桩围护结构才能达到最好的效果。考虑场地限制及经济等因素,建议双排桩排距应在4D和8D之间。

(3)桩距对双排桩桩体侧移及桩身内力影响有限。但桩距过小、过大均不利于桩土空间效应的形成,比较合理的桩距建议为2D~2.5D。

(4)在一定范围内,增加连梁刚度,可以显著减小桩体水平位移,但超过一定值时,对桩身水平位移的限制并不明显。并且连梁厚度越大,桩体上部受力愈大,特别是后排桩弯矩也会越大。在设计时,不应使连梁刚度过大,实际工程中可权衡考虑控制造价。

(5)被动区坑边存在应力集中区,对该区土体的加固能使双排桩在岩土层中形成有效的支点约束,可以显著改善双排桩支护性能和桩身受力,能有效地减小侧向变形,尤其能提高围护结构的稳定性及抗隆起能力。但是,加固范围过小、过大,均是不合理的。

[1] Osman A S,Bolton M D.Ground movement predictions for braced excavations in undrained clay[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2006,132(4):465-477.

[2] Finno R J,Roboski J F.Three-dimensional responses of a tiedback excavation through clay[J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,2005,131(3):273-282.

[3] Ou C Y,Wu T S.Analysis of deep excavation with column type of ground improvement in soft clay[J].Journal of Geotechnical Engineering,1996,122(9):709-716.

[4]龚晓南.深基坑工程设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[5]陆培毅,杨 靖,韩丽君.双排桩尺寸效应的有限元分析[J].天津大学学报,2006,39(8):963-967.

[6]李志军,尹广金.桩基础竖向承载力的试验方法[J].森林工程,2004,26(6):67-68.

[7]黄 强.深基坑支护工程设计技术[M].北京:中国建材工业出版社,1995.

[8]蔡袁强,阮连法,吴世明,等.软黏土地基基坑开挖中双排桩式围护结构的数值分析及应用[J].建筑结构学报,1999,20(4):65-71.