追寻巨龙的身躯

以秦汉、明长城为代表的万里长城,不仅是中华民族古老文化的象征,这项我国历史上各民族政治力量对峙的重要军事设施,也是我国雨养农业和绿洲农业的分界线。追寻着这条巨龙的身躯,我们一行七人从北京出发,由东向西历时九天,行经内蒙古高原、黄土高原、沙漠地带和河西走廊,一直到达万里长城在西部的尽头。当我们回想起长城,脑海里并不只是一些连绵的夯土墙或者城楼关口,而是空间区域,长城南北两边的地貌差异和伴随而生的文化。

南边:平坦耕地,北方:广袤草原。

南边:农业民族,北方:游牧民族。

这种差异也许就解释了长城存在的一切意义。

在追寻长城的行程中,大多时候,我们沿着高速公路行驶,就可以看到北方远山上时隐时现的烽燧和断断续续的城墙,它们常常一口气陪伴我们好几个小时。

多数地方的城墙都已坍塌,隐没在山岭间,有时候,你得仔细辨认,才能分辨那些矮小瘦弱的土坡究竟是不是长城的一段。这些饱含了几个世纪以来将士热血与民众祈愿的守护之墙,随着岁月流逝,世事沧桑,已经消没归零,在很多地方消失在尘埃深处。

如今,真正映在人们脑海中的,除了几个有名的险峻关口和城楼,谁还记得这些曾经在崇山峻岭间绵延飞驰的巨龙的身躯呢?

居庸关脚下的感动

居庸关和八达岭长城虽然不是长城的最东端,但却是万里长城里声名最响的一段。八达岭长城是居庸关的前哨,位于北京延庆,是明长城最具代表性的一段,海拔高度1015米,地势险要,历来是兵家必争之地,是明代重要的军事关隘和首都北京的重要屏障。

这一天阳光很好,居庸关城楼上彩旗飘飘,停车场里各色车辆铺排得满满的,八达岭长城峻健的身影在墨峻的崇山峻岭间穿梭,青白色的身影如同矫健的银龙,在银龙身上,绵延不绝的人群饶有兴致地攀爬着。

确切地说,这条银龙是攀爬在险峻的山脊上,就像司马迁在《史记》里描述的那样,“因地形,用险制塞。”这是修筑长城的一条重要经验,这些地段从城墙外侧看去非常险峻,内侧则较为平缓,有“易守难攻”的效果。

与长城上绵延不绝的人群相比,居庸关脚下的青龙桥火车站就显得清幽许多。事实上,尽管有指示牌,我们还是犹豫着停车驻前,眼前分明是荒草掩映的铁栅栏一道,哪有通往景点的路?经过旁边一位保安小哥的确认,这才试探着开车进去,小路十分狭窄,仅容车身通过,路旁还有茂密灌木,枝叶劈里啪啦拍打着车玻璃。行车要十分小心两边车灯与墙壁的摩擦,行驶了几十米后,我们眼前一亮,两条敞亮的铁路由西向东延伸过去,铁路旁边的月台上,一座红白相间的候车室静静伫立,候车室西边伫立着詹天佑的铜像,铜像身后的台阶上是林木掩映下的詹天佑夫妇合葬墓。

候车室还保留着民国时期的陈设,候车室小而干净,分男宾、女宾两间和一间公共候车室。墙上陈设着詹天佑的图片资料和京张铁路的建设背景与成绩,候车室前面的这座山正是詹天佑设计出京张铁路“之”字形轨迹的山岭段。

周围空无一人,林木幽深,空气清凉,阳光干净,詹天佑的铜像静静站立在10米以上的高度,天空中偶有鸟群飞过,抬起头来,能感受到一份安静的感动。在喧闹的八达岭长城脚下,还有这样一个安静的所在。

黄土高原的长城残垣

在过去,在高峻的山地上修筑大规模的城墙,受当时的运输手段、技术力量限制,是难以完成的。因此像八达岭长城这样利用地形险要修筑的长城,并不是很多,在内蒙古高原和黄土高原,长城所在的地域大部分是高原向平原过渡的丘陵、低山地区,比如山西、陕西、内蒙古和宁夏,这些省区的长城都修筑在地形崎岖的过渡带,再利用大青山、太行山、贺兰山等一系列界山作为屏障。

但是龙的身躯正在消失,我们沿高速路一路行驶,目睹长城在这些生态脆弱的地带断断续续,身断气不断,翻过沟坡,爬过山岭,越过地表,隔空相望,十分苍茫。

实际上,长城的作用并不仅仅表现在防御敌人,居高临下的游牧民族觊觎平原上的财富时,都需要先考虑两个问题:第一,整段长城都驻守着军队,游牧民族或许能集中力量攻破一个关口,闯进中原,但是之后呢?面临着被伏击无法退出的危险,恐怕任何抢掠的雄心都要迟疑一下吧。

第二,连绵的长城和关口把守着高原到内地的各个交通要道,即使游牧民族的作战能力强大,破关入中原,但是长城上的军队力量仍然能切断游牧民族的后勤供应,内地调集的兵力也源源不断聚集,游牧民族无法立足中原,也就无法动摇中原的政治根基。

现在,这些身躯和它们的战士都消隐在山岭间,传说整个黄土高原都是风吹来的。一层层的黄土累积了千万年,这里的空气永远都盛放着朴实的亲切。连绵的山坡像无数缓缓的波浪,一层层的山丘,高的低的,每一个山丘又被水流冲下来呈现许多深的沟壑,隔不远还有大的沟壑。稀稀落落的杨树分布在高高上上的地表上,成为苍茫景色中苍茫的绿意。天空无限广阔。断续的烽燧就分布其间。

远远看上去,它们就像一个个普通的土堆,融合在这黄色的高原上,一阵烟尘从远处扬起,在烽燧周围像雾气一样环绕,不久,几辆卡车晃晃悠悠地从沟壑深处开出来了,车斗子里拉着黄色的沙土。这就是黄土高原上最常见的景色。

在新的时代里,长城附近的生活已经放慢了节奏,在山西境内的薛三栋村,宁静的小村庄仍然维持着古老的运行韵律,这里的房子大都还是夯土建筑,有的院墙下方砌了青色的石块。院墙刚好有一人高,完全不具备防贼功能,只是表明自己的领地,但墙里长出来的李子树枝叶繁茂,很容易就从墙里探出头来。

在这里,人们的生活几乎是自给自足的,粮食蔬菜自己耕种,家畜自己饲养,很明显,这种生活对年轻人没有吸引力,一路上,我们看到的几乎都是中老年人和小孩。年轻人向往外面的世界,纷纷奔向大的城市,因此青年的身影在这种地方几乎绝迹,这使得村子里的安静与大气里忽然多了一种天命之年的沉静,有时候站在村子外缘,安静如斯,只听得到风吹树叶的声音。

右卫:瓮城人家

从山西右玉县出来上高速,沿109国道往西北,先经过杀虎口,然后是边陲重镇右卫。

在古代,游牧骑兵虽然机动能力和攻击力都很强,但在城垣防御体系面前,他们却不免迟疑踌躇,长城的确能够有效地抵御北方民族的侵扰。但长城还不是防御的最前线,一般情况下,在长城前方部署的观察哨深入到很远,前线在长城以北1000公里。长城是战争攻击的开始。

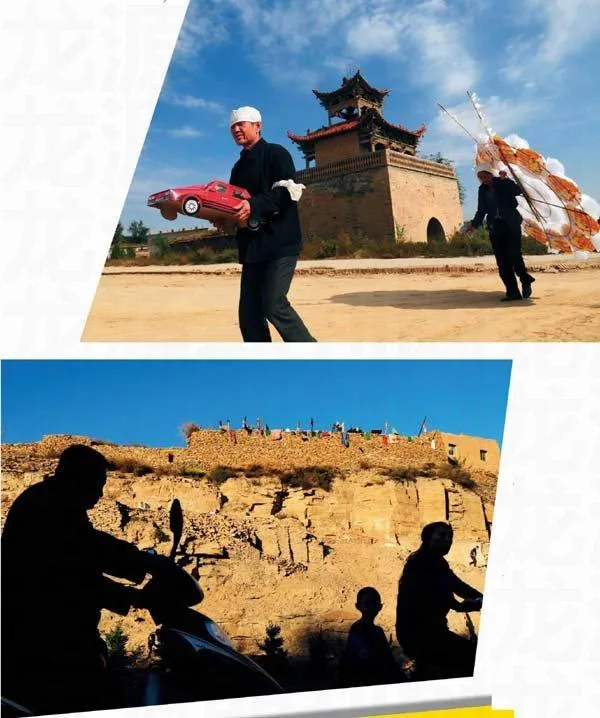

在长城附近驻扎的军队随时准备为了战争出发,这样就催生了一些为安置屯兵而兴建的城市,这些城市在中国历史上有数百之多。右卫就是这样一座古城。

右卫城始于战国的善无城,历经秦汉,均为雁门郡郡治,唐朝时郭子仪曾率军在右卫附近打败安禄山叛军,之后明朝用了17年重筑右卫城。

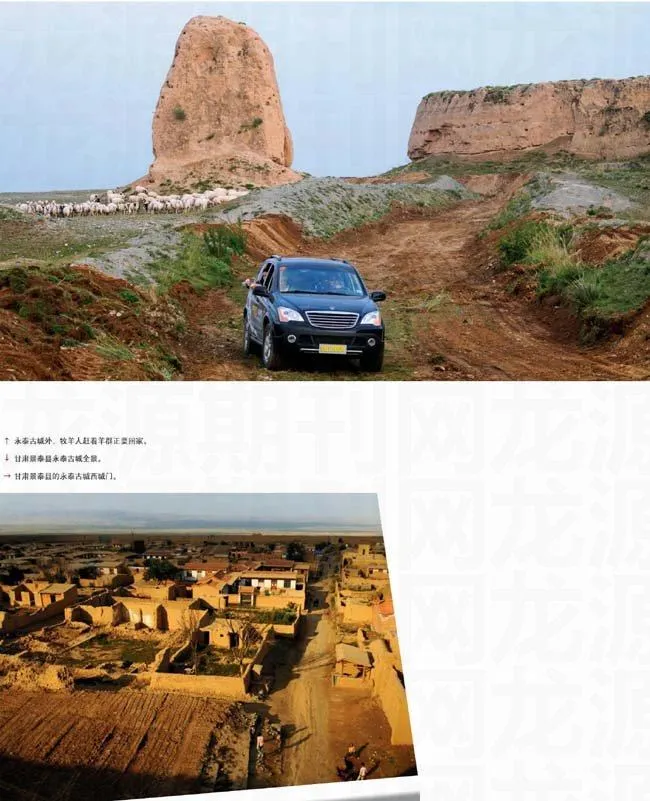

现在,右卫城是山西省境内除了平遥外保存最完好的古城堡,尽管过去依照周礼兴建的一些同文化建筑都已在文化运动中被破坏,但四座城门都还健在,城周10里,城内四街小巷面貌依存,硕大的城门做了修补,从城门内新砖砌的台阶可直接走到高高的城墙上。

城墙高二十余米,宽近十米。按照古代车马的形制,在城墙上跑两辆马车是没有问题的,城墙的内外两侧呈轻微的斜坡与地面相交。整片城墙看起来牢固极了,即使经过了数百年的风雨洗礼,这沉默的夯土墙似乎彰显了一种沉默的威严力量,这沉默传递着当年建造者的雄心与信心。

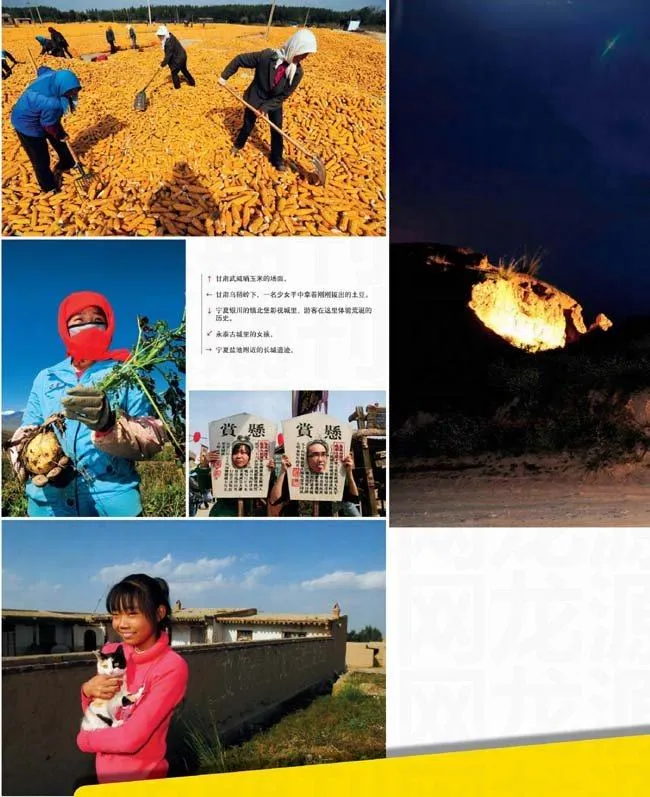

踩在宽大踏实的城墙上,脚下稀疏着发黄的鬃一样的干草,整个城市在秋色中依然十分活跃,城里正在兴建工事,但在城墙外瓮城的狭小空间,仍然有闲适的居民居住。院子里晒着的大片金黄玉米让人感受到秋的丰富。

距右卫城不远处的是杀虎口。政府花费数百万重建了原来的旧关口,新关口由两座砖砌的高大阁楼组成,下面是太原直达呼和浩特的公路,远远看去,的确气势雄壮,威风凛凛,有“杀”的阵势。钱虽花出去了,但是杀虎口的旅游项目一直没能顺利开展起来,对长城旧址的保护和开发利用看来也是沿路各地政府的心结。

沙漠中的驼城

榆树城的雕塑是三头骆驼,两头大的,一头小的,三头骆驼依偎着,昂首向南,这些骆驼象征着这座城市最近几十年来在绿化植树方面的努力和成绩。像沙漠中的骆驼一样顽强,造出了沙漠中的绿洲。人们说,所以榆林也叫“驼城”。

清晨,古老而整齐的柳树垂下绿的枝叶,青石板一路铺过去,路中间是石拱门和高大的钟鼓楼,骑车行走的人往来其中,纷乱之中呈现一片规矩和礼仪的威严,这就是古城的气象。无论尘世多喧嚣,它的气质永远罩着你,无声无息地融化着你。

在榆林城北四公里之外,镇北台静静伫立。镇北台是明代长城遗址中最为宏大的建筑物之一,与山海关、嘉峪关齐名。镇北台呈方形,共四层,高三十余米,占地五千多平方米,台的各层都是青砖包砌,每层设两米高的垛口,紧靠着台北下方有一座方形的小砖城,叫贡城,是当年蒙汉官员接待洽谈及举行献纳贡品仪式的程琐。

我们从山西右玉出来,上了省道,很快被包围在各种大卡车中间,动弹不得。这些卡车都是拉煤的大卡车,一个个负载沉重,步履坎坷。在这些大卡车的周围,四周安静和沉静的,正是那些长城周边失去活力的村庄。

祁连山下的千佛世界

在历史上,随着大规模的屯垦戍边,农耕区开始从中原向西部河套一带扩展,增修了自内蒙古河套地区经宁夏贺兰山麓至甘肃兰州附近的一段长城,以后,西汉长城扩建的重点也在西部,增建了河西走廊长城,以保卫新扩的酒泉、张掖、武威等肥沃的绿洲农耕业,同时也保卫了通往西方的交通要道—丝绸之路。

张掖就位于河西走廊的中段,取意“张国臂掖,以通西域”。后来成了名动天下的“甘州”。两千多年以来,这块祁连山下的绿洲人来人往,川流不息,汇集了心怀梦想的各个民族的生计,还有他们的信仰。

在张掖的大佛寺,一尊长达34米的卧佛平静地躺在大殿里,这卧佛如此硕大,为了保护它而后筑的大殿开间达到了11间,殿里黝黑、暗凉,旅游的人络绎不绝,深沉肃穆的气息笼罩在殿堂的上方。

佛是济世的,与尘世相比,祁连山下的马蹄寺就似一个纯净的童话世界。时值10月,秋色灿烂,天空一碧如洗,祁连山脉硬朗地展开,山体肃穆的青黑色与山顶附近的山坡层层叠叠长满了金、黄、绿三色叶子的树,林间不疏不离,错落有致,数量众多,气势铺排,又充满了卓越之姿,马蹄寺近30公里长的石窟群在黄色的石壁上绵延,僧人坐在阳光午后的悬崖露台上,手持念珠,安然自若,旁边一坛紫青色小花开得缤纷。与祁连山顶厚厚的积雪相映衬,像一个梦一般干净的世界。

穿过马蹄寺凿在石壁上的狭小通道,踩在嘎吱作响的木质楼梯上,不禁感叹古人的构思奇特。马蹄寺现在是藏传佛教的寺院。

车进入高台境内后,周围十分空旷,路旁边的黄土呈散沙状,一条河流自南向北缓缓流淌,这就是黑河了。

黑河起源于祁连山地,经河西走廊注入居延海,全长八百多公里,是河西走廊三大内陆河流之一,在夏季,黑河主要靠冰雪融水补给,即使流过沙漠盐沼地也浩浩荡荡,因为难得的水源,河两岸长了十多米宽的灌木与树,树丛之外,散软的沙地到处是交错的小动物爪痕,这里生活着几种有保护色的蜥蜴,在黄沙颜色的保护下,它们伪装得很好。如果不是几只蜥蜴心神不定,陡然爬了一段,你还真难发现它们。依赖黑河水生存的这一片流域,现在还是其他野生动物的乐园,因此高台县的这一段黑河被划为国家自然保护区。

长城的最后一个关口

嘉峪关是明长城的最西端,因建于嘉峪山麓而得名,建于明洪武五年(1372年),目前保存最完整的一座城关,城关由内城、外城和城壕组成完整的防御体系。城关两端的城墙横穿戈壁,十分苍茫。

清晨,晨曦刚刚退去,站在关外的土丘上,看着三座关楼屹立茫茫戈壁,随着红日初升,整个关楼在光线的变化中逐渐披上不同的颜色,十分苍茫。像沧桑的中年汉子颇多伤痕,然而威严自敛。

在嘉峪关外7.5公里的南讨赖河岸,万里长城的第一墩矗立在80米高的垂直河岸上,墩台处在祁连山麓的冲积扇上,旁边有深切的河谷,讨赖河便从河谷流过。万里长城烽燧墩台无数,讨赖河墩是明代万里长城雄浑龙脉在祖国西部的真正发端。

凝聚了战争与和平力量抗衡的万里长城,就在这峭壁处终结了。