桂西南兽类追踪记

濒危物种

对于自然界的掠夺和森林的砍伐使一些生活于这些生境的小型兽类陷入濒危灭绝的边缘,更可怕的是很多物种并没有科学家进行系统的研究,很难制定一些有针对性的保护计划,再加上疯狂的盗猎,它们的生存境况更是岌岌可危。据科学家粗略估计,如这种态势不能得到很好的控制,将有23个物种 11个亚种的小型兽类会在本世纪消失,如各种灵猫科动物将相继灭绝,这表明我国将不再拥有完整的生态系统。

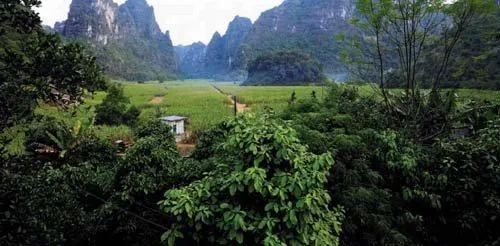

考察地点:广西弄岗自然保护区

提起中国的野生动物,我们不由就会想起大熊猫、金丝猴、长臂猿这些老掉牙的物种,近年来的熊猫之父或是滇猴摄影师各种煽情的讲座也曾风靡了广大受众,这似乎是一个很好的现象,让大家更深刻地了解了这些物种,但却带来了一个负面效应,当我们的国家在高速发展的状态下提及环境和野生动物保护时,毕竟像大熊猫或是金丝猴这样旗舰性的物种最先得到人们的关注,而那些由于栖息地丧失而面临灭顶之灾的其他兽类,它们可能永远也无法被大多数人所了解。2009年,第一本权威的《中国兽类野外手册》在北京举行了简短的发布仪式,当时我恰恰遇见了中科院动物所的张劲硕博士,他也开始对我国中小型兽类资源的研究空缺开始担忧。

的确,从东北的大小兴安岭到海南的热带季雨林,在近代都经历了一场空前的浩劫。从卫星遥感的航拍图来看,中国大部分地区已经被扩张的城市、公路、农田所取代,森林渐渐成了一个个小面积的孤岛,形成了斑块化效应,因此对于生活在那里的物种来说,孤岛效应恐怕使它们凶多吉少了。但细心的人们会发现,在广西西南部还能隐约看到绿油油,黑压压的一片喀斯特丛林,仿佛是一片世外桃源,这便是中国兽类栖息的最后一片净土—弄岗。

我的弄岗寻兽之行是从刚一入秋开始的,由于丛林中的野生动物对人类生性警惕,嗅觉又异常灵敏,因此必须将相机进行改装,这就是我们所说的红外感应相机,将一个温度感应器连接在相机的开关上,再将其伪装在森林里,当有生物经过改变了周围温度时,相机就会自动拍摄。

中秋节那天,弄岗保护区管理站的护林员农伟宏在甘蔗地里忙碌了一天,提前到管理站西头的村子里买米酒,天刚刚擦黑,站长陈天波拿着电话正和香港嘉道理的广西项目负责人商量金猫的调查项目。针对这一物种的调查我还是头一次听说,这也更增强了我此行的信心。老陈微笑着说:“我们这是全广西搞得最好的一个保护区,现在管得严,没人敢抓蛤蚧了,这里赤鹿、食蟹、云豹都有分布,这里有的地方连我们都没有进去过。”陈天波身为弄岗管理站的站长,学动物出身的他对工作总抱着热情,话里话外也不离弄岗的一草一木。随着几杯“土茅台”下肚,他风趣地说起了那个金猫的调查项目:“我们这里是惟一有可能出现金猫的地方,这种猫的数量少过老虎。”话虽然主观,但也有一定的可信度,弄岗地处桂西南石灰岩季雨林地区,尚有10077平方公里的天然林。这里尤其植被丰富,是石灰岩植物最集中的分布区。植被多样导致生物多样,又因当地许多地区由于地势险峻而很难涉及,国内外专家学者都坚信这里还藏匿着我国最濒危的兽类。

十五的月亮又圆又亮,随着月亮升起,我们这一桌子人喝得都有点高。“这几天红外线相机落了空,什么都没拍到!”我望着月亮略带抱怨地说了一句,“月亮!因为月亮!动物都不肯出来了。”老黄是当地最有经验的一个老护林员,年轻时是出了名的猎手。他并没有什么科学理论作为依据,但当地人都说他对,刚才他那句话仿佛真的把事情点破了一样。

“我们这里的动物都是喜欢夜晚出来的,用你们的话应该叫夜行动物,如果月亮很大,就把林子照得很亮,动物没有安全感,因此就会躲在洞里,要等阴天或刮大风的时候才出来。”老黄借着酒劲又倒出了不少宝贵的经验,这对我来说可是求之不得的。红外出发拍摄是目前国外非常热门的一种针对森林物种的调查取证方式。这样可以很好地对一个地区的生物多样性健康程度作出判断,这种相机通过外接一个红外线接收和发射装置来控制相机快门,如果有动物从红外线发射器前走过,接收器的信号断开就可以触发快门,从而拍摄。我的几部相机已经连续工作了近一个星期,但拍摄到的只是偶尔飞过的蝴蝶。

广西人喜欢喝酒,尤其是这里,大事小事都喜欢干上几杯,中秋之夜就更不用说了,六七个人喝上十斤米酒还不嫌多,可要是换成喝水,这里的人就没那么大方了。由于广西在60#12316;80年代森林遭遇了几次大规模的全方位砍伐,砍伐面积基本遍及了广西省全境。在喀斯特的岩溶地区,山体主要依靠苔藓和地衣形成的原始土壤进行存水,因此乔木形成的过程非常长,山体植被遭到砍伐后,就存不住水了,因此有些地方导致了石漠化现象的出现。广西西南部的弄岗保护区虽受牵连,但好歹算躲过一劫,雨水在每年的夏季光顾,当地人可以趁机蓄水,然后等待秋冬旱季的到来,所以用水也是有所节制的。

过完中秋大约半个月后,弄岗保护区表面上就好比死了一样,走在山路上,叶子干得都打了蔫,连一只虫都很难找到,只能看到忍不住饥渴钻出地面的蚯蚓,蛤蚧的叫声也越来越少,已经连续一个多月没有下雨了。“下个月也不会再下”,老黄一边说着,一边从自家门前的小鱼塘中挑了半桶水。鱼塘里的水已经不太多了,偶尔能看到缺氧的鲇鱼游到水面足足吸上一口。老黄将水桶放在那里沉淀,然后取上层的清液煮沸。老黄家就住在保护区的核心区弄礁,要是到站上打水要走四公里山路,相当麻烦,因此这时是他最难熬的日子。打完水,他就到周围的玉米和龙眼地里去干活了。在广西人口中的“弄”是指山谷中的平地,故此他们只要有地方耕种的都叫“弄”。我并不是神经有问题,恰逢这个最难熬的时候来到这喝水都成问题的地方,因为在丛林中藏匿的那些野生动物也和我一样在四处求水。

由于冬季的到来,丛林里的食物和水都出现了极度的短缺,野生动物就会将自己的觅食路线向人类居住的地方偏移,来到“弄”的周围打些注意。每天凌晨,山上的一大群猕猴总会有个别大胆的到鱼塘来偷水。老黄家的鸡也要每天过过数,就怕“抓鸡虎”(豹猫的当地土名)来偷。而我的任务正是要拍摄到这些动物。历史上,像老黄这样的猎人通常用下夹子的方法捕捉兽类,然后到市场上卖掉或换些日用品。而对于我,同样要选在动物的必经之地安放红外线发射器,如果安放触发器,必须要找到兽道。其实在看似杂乱无章的浓密丛林是非常有规律的一个奇异空间,丛林就好比我们人类生活的城市一样,不同大小的植物就像我们高矮不一的建筑。因此丛林分为地面层,中间层和树冠层。这三种层级都生活着许多奇特而行动诡异的动物。所谓兽道,就是在丛林中穿梭的宽窄不一、时断时续的小路,这些小路虽然貌不惊人,也很难被我们注意,但是对于野生动物来说却是重要的交通网,其实与我们城市中的公路非常类似,野生动物的活动路线都是按照这些大大小小的兽道进行的。不过在干燥的季节,兽道是根本无法找到的,因为地下的土壤丧失水分后,颜色会与地表的土壤浑然一致,动物的爪印也无法分辨,掉落的枯叶也会淹没丛林的地面。即使这样,老黄还是告诉我:“我们可以用水。”

一天,我与老黄从鱼塘灌了两桶水,翻过了一座小山,披荆斩棘,来到了一个被老黄称做“弄方”的地方,此处的植被相对茂盛,藤本植物错综复杂,是野生动物再合适不过的栖息场所。黄叔指着一块带有凹槽的巨石上方说:“看,那树枝上有块青色的苔藓,证明下雨时那个凹槽里面存过水,动物应该很熟悉这里。”正说着,黄叔将两桶水洒在了巨石块上的凹槽里,水并不会下渗。“等着吧,一会就会有虫子过来,虫来了,鸟就会来,不少动物也是通过鸟来找水喝的,因此它们也会随着来。”我将一台相机安装在石头的下面,然后用旁边的落叶做好伪装,并用羊的尿液喷洒在上面掩盖人体的气味,因为许多食肉动物的嗅觉相当灵敏,丝毫的异常气味都会引起它们的怀疑。

在艰苦而漫长的拍摄中,我们发现一个非常有趣的现象,当我们的相机布置12小时后,我又回到了拍摄现场,石坑里的水并没有少,好像任何动物都没有来过,在被水浸泡的外围部分,有三四只枯球罗纹蝶在静静地趴着,享受这点难得的湿气,我小心地打开数码相机的后屏幕,拍摄到一只扁颅蝠正好展翅飞过,当它不小心飞过时触发了快门,我想,水源吸引到了零星的昆虫,从而将这只蝙蝠吸引而至。

48小时的现象变化明显,石坑中的水减少了大半,但仿佛依旧没有什么动物来过,而照相机却记录到了一只印支绿雀,通过照片时间来看,这只绿雀凌晨过来喝水,黄昏再次到来时嘴里却叼着一条被咬断的小蛇,我想可能是一些爬行动物也被水源吸引了过来,这个阶段相机记录到的全是鸟类,白翅蓝雀,鹊鸲纷纷来喝水,一只小的真毛鼠也在屏幕上出现了两次,故此引来一只饥饿的斑头鸺鹠。

当拍摄到了78小时后,情况就发生了本质的变化,此时的石坑里并没有太多水了,基本上只剩下了潮乎乎的淤泥,但这些淤泥被扒的松松散散,有一处不知是什么动物挖了一个深15厘米左右的坑。我迫不及待地打开相机查看,惊喜随之而来,一只缅甸鼬獾好奇地看着我的镜头,前爪抬起,上面还沾着刚刚刨泥所留下的泥土,这种食肉动物也只有在桂西南才能够有幸见到了,它们最喜欢的食物就是蚯蚓。整个森林就好比一个无形的信息网,动物之间也在通过某种特殊的手段相互传递信息,鸟类的活跃使兽类也找到了水源,水的出现又会吸引周围的蚯蚓,反而给食肉动物提供了良好的觅食场所。

一个月的拍摄中,我们通过水源引诱、食物引诱等方式在弄岗自然保护区进行着不间断的拍摄,豹猫、树、斑林狸等珍稀的野生动物都出现在了相机中,真是让人既激动又欣慰。因为能够在短短的一个月时间记录到四种以上的食肉动物,证明了森林的健康程度是很高的。回忆起以往在其他保护区类似的调查活动中,不但记录不到什么物种,相机反而会被偷猎者拿走。老黄告诉我,现在保护区对周围社区村民的教育取得了很好的成果,原来的猎户都主动上交了枪支,种起了甘蔗,采伐事件也很少出现了,因为这里的人吸取了别处的教训,如果山上的树和动物没了,这里也就什么都没有了。

老黄说的一点没错,在弄岗保护区内,岩石上总能看到厚厚的苔藓或地衣,苔藓会在一定程度上产生出有机酸,通常情况下可以直接生活在石灰岩之上,并渐渐溶解着岩石,这样经过多年的变化,使岩石表面逐渐呈现出蜂窝状,这样的蜂窝空间就可以在雨季时存住水,就此形成了适宜生物生长的环境,这些被侵蚀的小孔可能只有2#12316;3毫米,但却从根本上改变了岩石的营养环境,随后地衣便可以萌生出来。地衣属于藻类和真菌类的共生体生物,所以它们可以向下钻得更深一些,可以到达几厘米,并存储更多的水分。这就形成了喀斯特岩石上的原始土壤,(主要是碳酸盐随雨水溶解的残留物和空气中的灰尘)这时候,当野生动物通过进食野果,然后在此排泄后,粪便中的种子就会暴露在这些地衣和苔藓上,加上适当的营养和水分,就开始生根发芽。这里能够一直生存下去的植物根系都非常发达,只有这样才能够吸取更多的水分,这里的树种还学会了适应不均匀的降雨,学术上叫“植物的提水效应”。这些丛林中的大树在雨季和旱季根系的提水效应明显不同,雨季少提,旱季多提。但这种有趣的特点也决定了这里的植被和生态系统易损难生,一次破坏就有可能使土壤丧失。

在我拍摄结束的那天早上,站长老陈带着一群鸟类专家刚刚赶回站里,刚刚观测到的弄岗穗眉使他们兴奋不已,这种近年在弄岗保护区发现的鸟类新种震动了整个生物界,但我依然坚信,在这片神秘的净土上,依然藏匿着许多比大熊猫还要珍贵的物种,比如金猫,云豹,长颌带狸,广西弄岗这片净土必定还会传出鼓舞人心的珍贵物种,无论生活在地球上的哪一个物种,都在自然界分担着一份可能是我们并不了解的职务,因此每一种生物都必须得到平等的保护对待。