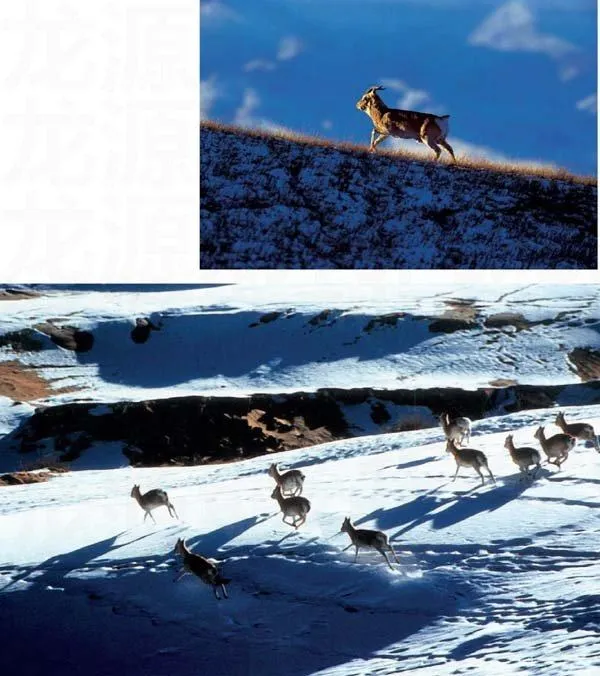

高原芭蕾舞者

濒危物种

20世纪60年代初,普氏原羚和青海湖裸鲤曾是人们度过饥荒的主要食品,牧民们回忆,在那时青海湖附近还有成千上万只普氏原羚。20世纪80年代后,草原牧业的快速发展和青海湖地区农业的扩张,使得仅存的普氏原羚栖息地进一步减少。据报道,1986年生活在青海湖地区的普氏原羚已不到350只。20世纪90年代,大面积推广的牧民承包网围栏,再次分割了草原牧场,普氏原羚栖息地进一步被隔裂开来,变得破碎化。1994年,中国科学院动物所蒋志刚考察的普氏原羚已经不到300只。他在1995年发表的论文中写道:“普氏原羚还能够生存多久,尚难定论。该物种很可能在我们了解其生态、进化和遗传特征之前,即从我们这个星球上永远消失。”

考察地点:青海湖沿岸

比大熊猫更珍贵

在美丽的青海湖畔,生活着一种中国特有羚羊—普氏原羚。它们比“雪域精灵”藏羚羊更稀少,比“东方宝石”朱更濒危,比国宝大熊猫更珍贵,然而世人却对它知之甚少#8943;#8943;

吕植教授对自己头一次看见普氏原羚的情景一直记忆犹新:“我记得特别清楚我凌晨的时候爬起来,趴在沙丘后面等着羚羊,一缕清晨的阳光照在沙丘上,羚羊从沙丘后面的阴影里一个一个走出来,来到阳光下面吮吸露水,那情景太迷人了。”

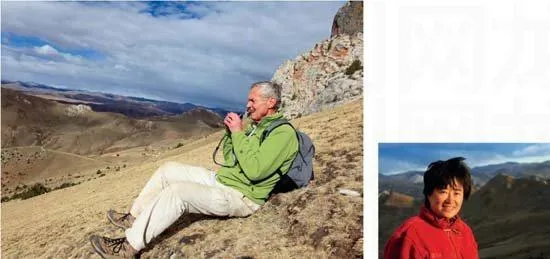

吕教授第一次听到普氏原羚的名字是在上纪界90年代,那个时候她仍然在研究大熊猫, 1999年,她和著名的国际动物保护学家乔治·夏勒博士一起到青海出席一次保护藏羚羊的会议,夏勒博士说起在青海湖有一种特别少的羚羊,提议一起去看一下它现在的状况如何。

“我们问当地牧民,你们这儿有普氏原羚吗? 老百姓都说:没有!没有!”几经询问之后 ,吕植教授一行才找到可以观察原羚的地点:“羚羊特别怕人,我们离它有两公里远的距离,趴在沙丘后面,等我们的头一冒出沙丘,羚羊就跑开了,如离弦的箭,四散而去。当时普氏原羚的数量确实是非常少啦。”

然而曾几何时,青海

湖畔拥有数量庞大

的普氏原羚种群。普

氏原羚这个动物学名来自俄国自然博物学家尼古拉·普热瓦斯基。1870年11月,他率领着一支由骆驼和马匹组成的考察队, 从俄罗斯边界上的恰克图出发,经库伦,穿过蒙古荒原至张家口,抵北京,而后横穿内蒙古南部,前往青海。一路上他注意到了一种数量众多的野生羚羊 ,“我们一见到这种先前从未见过的动物,马上就被迷住了,兴奋得简直无法用语言形容。一连好几天我们都在不停的追逐着成群的黄羊,它们奔跑时像离弦的箭,跳跃时更像高原芭蕾舞者”。作为一个博物学家, 他花了很长的时间观察这种动物的生活习性,详细记录了其生存的环境。

1888年,普热瓦斯基将那些小羚羊标本定名为卡氏羚羊(Gazella cuvieri)。可是不久后人们发现卡氏羚羊已经被用作一种非洲羚羊的种名。于是,西方动物学家将那些小羚羊标本更名为藏原羚种普氏原羚亚种。最终,将普氏原羚定为一个物种的是俄罗斯动物学家Stroganov。他在1949年研究了前苏联科学院动物研究所标本馆的馆藏标本,确定普氏原羚为一个独立的种。然而这只是动物学界的定义,中国的先民很早就对普氏原羚有所了解和记载。《格萨尔王》是一部描述高原游牧民族为保卫自己的家园,讨伐强敌,追求和平的恢宏史诗。史诗里说:如果你猎取普氏原羚、藏原羚、蒙古原羚,别人会看不起你,说你没本事。据了解《格萨尔王》的一位藏传佛教堪布介绍,史诗中不但的确有这样一段诗句,而且明确提到了三种羚羊的名字:普氏原羚、藏原羚、蒙古原羚,很多老牧民能说出这三种羚羊的藏语名字。“gao-bu-shi”是普氏原羚的藏语名字,早在西方动物学界命名之前,青海的牧民就已经不但能分清楚藏原羚和普氏原羚,而且还能告诉你差别在什么地方。

普氏原羚的家园曾经很大、很美。在中国西北和华北出土的羚羊化石向人类诉说着一个古老的故事:在地球上还没有黄土高原和青藏高原之前,西北地区与现在的华北地区一样,气候温暖,森林交替分布,羚羊自由驰骋在广袤的草原上,是盛极一时的优势动物种类,这些羚羊是现代原羚属动物的祖先。当青藏高原开始隆升,黄土高原逐步形成时,环境变化使羚羊产生了种的分化,形成了今天青藏高原特有的羚羊类群—普氏原羚。这种动物曾经如此繁盛地分布在中国西北的广袤地区,以至于很长时间里它数量的急剧减少并没有引起人们的注意。 乔治·夏勒在自己的书里写道:“在中亚,人们知之甚少的羚羊是普氏原羚。”

“在过去100年内,该动物的已知分布范围是三块面积较小的区域:在内蒙古鄂尔多斯、甘肃中部和青海湖周围地区。在内蒙古鄂尔多斯和甘肃中部,有人曾于1911年发现许多普氏原羚,并将它们作为‘主要的肉食来源’,然而根据我们在1996年的调查,普氏原羚可能已经在上述两个地区灭绝了。而在青海湖地区存在三个普氏原羚种群,总数少于200只,绝大多数生活在湖边沙丘和草原地带。”

普氏原羚能够在青海湖地区生存下来,和青海湖地区特殊的地理环境有关。这里是青藏高原的最东北端,是青藏高原海拔最低、自然环境条件较好的地区,同时是沙漠与草原的交错区。湖周围有半固定沙丘和流动沙丘,沙丘中人迹和家畜罕至,成为普氏原羚的避难场所。“我们主要在干燥生境中发现普氏原羚,这就将它们和藏原羚在青海湖地区的分布从生态上隔离开来。”

然而,即便是青海湖这块普氏原羚最后的栖息地也面临着问题。 吕植教授觉得普氏原羚这个物种虽然不像大熊猫那么知名,但是它的濒危状况要比熊猫更严重,亟待保护。

被围栏分割的家园

20世纪60年代初,普氏原羚和青海湖裸鲤曾是人们度过饥荒的主要食品,牧民们回忆,在那时青海湖附近还有成千上万只普氏原羚。20世纪80年代后,草原牧业的快速发展和青海湖地区农业的扩张,使得仅存的普氏原羚栖息地进一步减少。据报道,1986年生活在青海湖地区的普氏原羚已不到350只。20世纪90年代,大面积推广的牧民承包网围栏,再次分割了草原牧场,普氏原羚栖息地进一步被隔裂开来,变得破碎化。1994年,中国科学院动物所蒋志刚考察的普氏原羚已经不到300只。他在1995年发表的论文中写道:“普氏原羚还能够生存多久,尚难定论。该物种很可能在我们了解其生态、进化和遗传特征之前,即从我们这个星球上永远消失。”

进入新世纪以来,旅游业的发展,公路和铁路的扩建使得普氏原羚栖息地破碎化状况更雪上加霜。2003年,中国科学院西北高原生物所叶润蓉等人的野外调查记录种群数量为602只。谁也没想到,那漫山遍野、奔腾如飞的普氏原羚会慢慢消失在草原上,以致于登上了世界濒危动物的红色名录。2000年,蒋志刚、乔治·夏勒、李迪强、吕植、张恩迪等科学家联合在互联网上发布了倡议书:《普氏原羚生存面临危机—对保护这一珍稀动物的紧急建议》,引起关注。乔治·夏勒和国际野生生物保护学会(WCS)在2006年与青海省林业局深入环湖地区普氏原羚的主要分布区进行了实地考察。保护工作者逐渐揭示了普氏原羚所面临的真实困境。

普氏原羚面临最严峻的一个威胁,就是和牧民之间的一种竞争关系——草场的竞争,也就是人和家畜与野生动物之间关乎生存空间的竞争。“原先广阔无垠的草原,现在由于无限蔓延的网围栏,已经被人为分割为一个又一个的独立板块,栖息地已经严重破碎化。当时我们设想如果农场空出一些地方来,普氏原羚就有更好的生存空间。” 吕植教授说。

网围栏对普氏原羚的更大威胁是妨碍了种群间的交流。根据北京大学生命科学学院近三年的调查统计,目前在青海湖区又发现了新的普氏原羚分布区,可能有10个种群,数量比2003年的六百多只有所增加,甚至可能达到1000只的规模,但是这些普氏原羚分散在十个互相不能相连的区域,从离青海湖比较远的天俊县一直到刚察、海晏、共和。但这并不说明普氏原羚的种群在增加,在一些地区,普氏原羚的数量还在下降,总的来说,普氏原羚种群数量和生存状态依然令人担忧。

吕植教授认为,从保护生物学的角度看,到目前为止,我们还不完全清楚这个物种在遗传学上是个什么状况,但从常规的经验估计,一个物种应该有500只成年的繁殖个体才可以长期生存,如果现在这个物种只剩下1000只,它的繁殖个体可能不到500只,所以普氏原羚现在可能已经处在一个不能维持长期生存的状况;另外,各个种群不能交流,慢慢地变成近亲繁殖,近亲繁殖带来的严重害处就是不能繁殖,或者说不能健康地活到繁殖年龄,这样的话种群的灭绝几乎就成为不可避免的了,所以说现在的普氏原羚面临非常紧迫的现实。

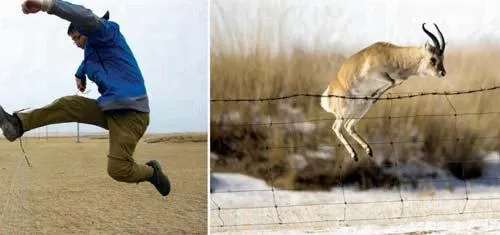

张璐是北京大学生命科学院保护生物学在读博士研究生,两年来张璐环青海湖进行了八次野外调查,每次调查时间从半个月到两个月不等。她和调查小组的其他成员在青海湖畔徒步行走了一千五百多公里,跨越一米左右的网围栏三千多次。她的调查确认了哪些地方普氏原羚活动最多,哪些区域围栏最密集、铁刺最多,哪些围栏是最先需要被拿掉的……这些信息为后来北京大学研究团队评价普氏原羚的生存现状和制定保护措施提供了重要参考。张璐的笔记本密密麻麻地记录着普氏原羚调查样线上网围栏的铁刺和高度等信息,调查结束时这样的笔记已经有三十多本了。“带刺的网围栏比不带刺的网围栏要高出平均20厘米以上,母羊和小羊很难跳过去!”张璐很担心地说。

网围栏的建立阻止了动物对周围环境的观察,躲避捕食能力下降、能耗增加、多样性水平降低。俗话说“狗急跳墙”,羚羊类也是一样,被逼急了也会不顾一切地跳。可结果却是被网围栏刮住,甚至刮死,尤其是怀孕期间的普氏原羚更是难以逾越。吕植展示了一张触目惊心的图片:一只普氏原羚残骸仰卧在网围栏外的草地上,脚还挂在网围栏上,已经被狼吃空了。

2004年,来自中国、英国、美国、俄罗斯的有关政府机构、研究机构和非政府组织的代表以及普氏原羚研究保护领域的专家学者,在西宁市召开的拯救普氏原羚国际研讨会上,共同发表了《拯救普氏原羚的青海湖宣言》。专家认为,普氏原羚是青藏高原生态系统的重要组成部分,在科学研究、生态平衡乃至人文和美学等方面都具有重要价值,人类有责任保护这一珍贵物种。保护普氏原羚,对促进对羚羊等高原有蹄类动物行为和生态的研究和了解,揭示青藏高原动物区系的演化规律,展示环境变迁对动物区系和高原生态系统的影响意义重大。可以为青藏高原保存一个特有物种,以保护高原生态系统的功能完整性,为高原牧业生态系统寻找一个可持续发展的模式。

吕植说:“目前最有效的办法是,建立保护区,将现有的种群就地保护起来,给它们一个休养生息的环境和空间。但是只有拆除草原铁丝围栏才能保证普氏原羚的采食地和繁殖空间,这就要通过租赁土地或给牧民经济补偿的方式才能解决;同时,还需要研究一种新的草原牧业模式,为当地的发展创造机会,使当地经济多元化,将人从单一的草原牧业解放出来,从而减轻草原上的放牧压力。”

2008年,在中国-欧盟生物多样性项目的资金支持下,由青海省林业局、保护国际和山水自然保护中心共同实施的“青海与四川生物多样性保护行动”,通过对普氏原羚种群的深入研究,选择普氏原羚栖息地中最紧急需要为其让出的地段,通过与牧户、地方农场、地方种羊场、地方政府部门协商后,在更多公众的参与下,拆除围栏并向让出草场的牧民提供补偿。同时通过一系列宣传活动的开展呼唤全社会对这个物种的关注,为今后更深入的保护行动打下坚实的基础。

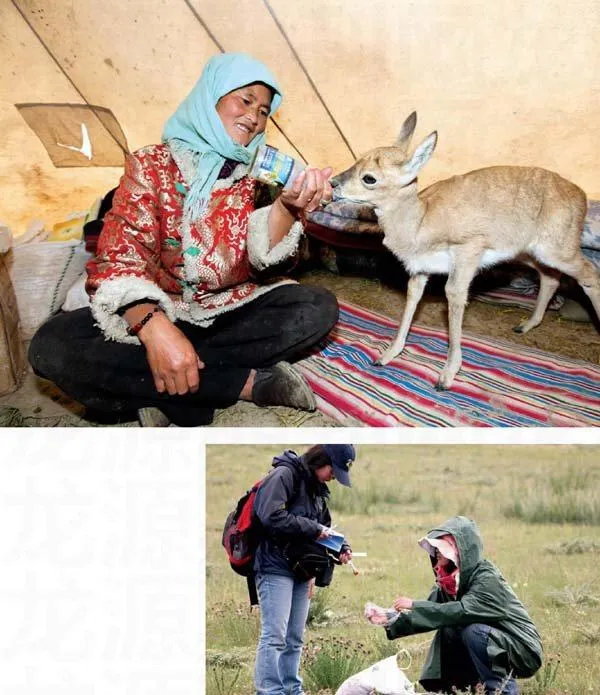

通过“社区保护基金”,以提供小笔保护资金的办法来鼓励和支持当地老百姓主动参与到保护中,支持社区保护带头人的保护行动。项目支持了阿合洛老人所在的湖东种羊场设立“普氏原羚保护奖”,对阿合洛老人的保护行为进行公开表彰。老人的家人和周围乡亲们都逐渐改变了看法,一些人主动参与到保护普氏原羚的志愿行动中来。

“不是要拆除围栏,而是把刺丝拿掉,再把围栏弄矮一点,这样普氏原羚就能跳进来吃草而不会被刺丝刮伤了。” 阿合洛老人带领周围其他牧户率先拆除了自家草场围栏上的刺丝,并把高度降低到80厘米,“这样生活在草场上的普氏原羚跳过围栏时就可以轻松些了”。

正是有了当地社区老百姓的理解和参与,青海湖周边针对普氏原羚的协议保护项目得以顺利地开展起来。到2009年底,共与六个湖边社区签订了保护协议,支持社区拆除了45万米的围栏刺丝、修建六个普氏原羚通道、修建普氏原羚饮水点八个,直接保护了大约1450平方公里的普氏原羚栖息地。

拆除围栏也是青海西宁一位摄影爱好者同时也是一位环保志愿者葛玉修天天想的事情,1995年,葛玉修开始拍青海湖周边自然生态的时候,没想过自己的生命会为一种生活在青海湖边濒临灭绝的羚羊日日纠结。

葛玉修几乎每天都想来拍摄它们。他把工作之余所有能用上的时间全都用上了。因拍摄而爱上普氏原羚的葛玉修总觉得普氏原羚这个名字有些问题,在他知道“普氏原羚”这个物种是因一位叫普热瓦尔斯基的俄国人而命名后,就想给普氏原羚增加一个中文名字,叫中华对角羚,并为推广这个名字做了大量的宣传工作。对他来说,拍摄中华对角羚绝对不仅仅是拍几张照片那么简单,他要以拍摄为支点,找到保护中华对角羚的所有可能性。

而葛玉修也曾看到过有人拍摄的奔跑中的普氏原羚照片,“你如果对照片进行细细地解读,会发现这照片是在它狂奔的时候拍的,显然,这位摄影者拼命地开车追逐中华对角羚,让它惊慌失措地狂奔了许久,直到实在跑不动了,才让追近,才被拍走。过去,我对这样的人很是生气,现在,我倒不想再生气了,我在想,也许我可以和他一起拍,慢慢地把我对中华对角羚的观察结果告诉这个人,相信他能够听得进去。”正所谓爱屋及乌啊。

降低了围栏,拆除了刺丝,也让葛玉修在青海湖边拍摄普氏原羚时感觉好多了,他说:“看来这里的牧民还真是信任了近年来多方力量的联合宣传,他们有的降低了网围栏的高度,降到80公分以下,中华对角羚就可以跃过;有的干脆给网围栏撕开几道口子,中华对角羚就可以找到缺口自由穿行;有的更有心些,还把网围栏上那些铁蒺藜给拆掉,这样,中华对角羚贴着走过时,就不会撕烂它们的皮肤,把它们弄得皮开肉绽。有的更加开明,直接就把网围栏拆了。青海湖周边的草原上,正在兴起拆除网围栏、给野生动物留点余地的自发行动。”

2010年8月21日,在山水自然保护中心乡村之眼青海湖牧民影像放映现场,青海林业厅的小程就匆匆冲进来,说海晏县森林公安牛龙警官他们刚接到牧民电话,有三只普氏原羚被困在围栏里了,要立即前往营救。 我抓起相机, 就急匆匆的跳进牛龙警官的车里,和青海湖自然保护区的吴科长、小程一起赶往青海湖边的草场开展大营救。 路上我问吴科长,说这样的情况多吗? 他说几乎是没有过。

我们开着车子来到青海湖边, 碧蓝的湖水与天相接,草场、沙丘、白云,和悠悠吃草的牛羊,构成了一幅宁静的画面。在已经有些泛黄的草场上,一道道鲜绿铁网吸引了我们的注意,这些围栏是国家农业部于2010年5月启动和建设的“环青海湖流域生态治理项目”, 目的是用网围栏拦住家畜,防止牲畜和人进入后随意踩踏破坏草场,让青海湖退化的草场得以休养生息。青海湖边的网围栏建设是由青海省技术监督单位组织专家论证得出的标准化方案,高度1.5米、有刺丝。

我们在路边见到了打电话给牛龙的牧民父子,详谈之后才知道,十几天前在他们家的草场上新修围栏的时候圈住了三只普氏原羚,一直被困在这么小面积的草场没有水喝,牧民一家担心羊会死掉,所以托亲戚打了森林公安的电话。

到达目的地之后,我还在忙活着四处拍照,一抬眼才发现吴科长已经钻过了两道围栏,并且走向草场深处好远了。新修的围栏有1.5米高,最上面一道是锋利的刺。我们剩下的几个人也匆匆钻过围栏,远远的就看到了被困的三只普氏原羚。简单地商量了救援计划,小程和牧民家的小孩一起去赶羊,吴科长、牛龙警官、牧民家的爸爸去把围栏拉开一个豁口让羊跑出去。却没想到我们对羊的追赶,把它们三个吓得相继纵身飞跃,所幸本次跳跃成功,全都顺利跳出了围栏。

原本以为会是一场惊心动魄的大救助,没想到真的救助还没开始,就以三只羊的奋力自救成功而告终。觉得更讽刺的是,它们挨饿受渴地坚持了十几天都没能下决心跳出围栏,而我们这些“恐怖的人类”才来了三分钟就把它们逼上跳栏之路。

理想的生态特区

新华社记者姬少亭,是科学松鼠会的线下活动主持人,在2011年的中国西部旅行采访过程中,她在自己的博客中以“西行漫记”连载的形式记录了她的所见所闻,并和同事一起特别撰写了名为“青藏高原普氏原羚遭遇围栏困境”的报道,2011年4月2日凌晨00:25在自己的微博中转发了这篇文章:2011西行漫记同样生活在青藏高原,普氏原羚却没有得到藏羚羊那么多重视,目前藏羚羊数量已达七万只,而普氏原羚却只有1200只。它们现在正面临一场围栏困境:带刺丝的牧场围栏切碎了栖息地,阻隔了迁徙也造成了近亲结婚。引起了网友的大量转发和评论。

当天下午5点左右,她在自己微博中这样说道:今天@吕植 老师发来短信:“青海省农牧厅打来电话,向@山水自然保护中心 要普氏原羚和围栏的研究结果。”这是一个好消息,给青海湖畔的人和动物重新带来和谐相处的机会。

2011年下半年,山水自然保护中心负责人吕植、孙姗和协议保护项目人员何欣、马海元与青海省农牧厅多次沟通协商,取得了农牧厅的支持,推动将普氏原羚的保护工作和今年农牧厅开始实施的草原生态保护补助奖励的工作结合起来。

就在龙年即将来临的前夕,一个来自青海湖边的好消息让很多人振奋:2012年1月11日,山水自然保护中心在刚察和海晏分别和四个社区签署了针对普氏原羚的社区保护协议。和之前欧盟项目支持下签署的保护协议相比较,这一轮保护协议的进步在于有了农牧部门的参与,农牧部门将在当地实施的草原生态保护补助奖励项目中的草畜平衡区域尽量与普氏原羚栖息地重合,同时也参与到对普氏原羚、草原的监测评估中,林业部门和农牧部门将在这片区域研究“草-畜-普氏原羚”的平衡, 找到普氏原羚保护、草场保护双赢的办法。

当我把这个好消息告诉新华社记者姬少亭的时候,她在自己的微博上回应说:真是太开心了!吕植也在自己的微博中回应姬少亭:农牧厅的朋友们接受降低围栏的要求了,有你一份功劳。但实施任务仍然艰巨,望继续关注。

“我们要在青海湖建立一个以普氏原羚为指示物种的生态特区,是一个范本,实际上我们广大的西部地区还有很多普氏原羚生存的栖息地,比如熊猫生活的地方,雪豹生活的地方,三江源地区都有非常重要的保护价值,可以采取生态特区的形式,通过政策、经济的手段,通过立法的约束和对当地老百姓的鼓励来实现这种生态特区的理想。”吕植说山水自然保护中心的宗旨就是致力于在中国建立更多的生态特区,让像普氏原羚一样艰难求生的野生动物们能够重获快乐生活。

尽管生存空间越来越小,普氏原羚仍顽强地生活在青海湖畔。可以欣慰的是,人们已经意识到地球上每一个物种的存在价值和生物多样性对于人类的意义而积极参与保护。我们有理由相信,来自各方的人们聚合起来,一起来保护普氏原羚,通过几年的努力,普氏原羚一定可以在原本属于自己的地盘自由奔跑。