乐籍制度研究的意义

项阳

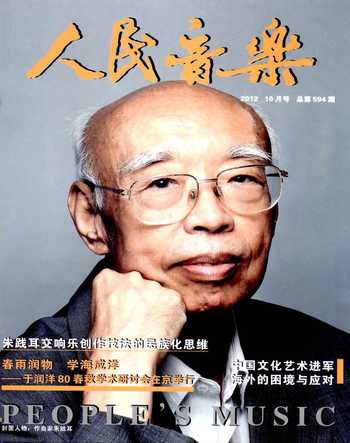

谢耀华先生!借助中韩建交二十年音乐学术研讨会这个平台对我20年来乐籍制度研究做一个阶段性小结。

一、乐籍制度研究概况

自1991年冬季我接受中国艺术研究院音乐研究所所长乔建中先生给的《中国音乐文物大系·山西卷》考察编辑工作任务,在走遍山西一百多个县区对静态音乐文物考察过程中接触到乐户后人群体、并由此产生浓厚研究兴趣始,到乐户研究文章在1995年秋,中国艺术研究院音乐研究所举办的“首届鼓吹乐学术研讨会”上问世,接触乐户后人群体距今有20年,第一篇研究文章发表有16年?穴《山西乐户考述》,刊《音乐研究》1996年第1期?雪;到中央音乐学院跟随袁静芳先生以《山西乐户研究》为题做博士学位论文完成距今也有12年,对区域性乐户群体的后人考察、对相关文献系统梳理、进而上升到乐籍制度层面整体研究;从顺访考察到博士学位论文,再到完成两个国家社科基金课题(艺术科学规划项目:《山西乐户研究》99CD25、《中国乐籍制度研究》03BD032)直到当下。在20年间,我们在这个学界认知“空白”的领域取得新收获主要体现在以下数点:

1.通过文献的系统梳理勾勒出从南北朝以降直至清雍正年间乐籍制度从生发、演化、持续发展乃至走向解体的整个过程。

2.厘清在乐籍制度下中国传统社会中音乐文化以“专业、贱民、官属乐人”承载为主导脉络。换言之,凡国家意义上专业音声形态的创造和使用大多与这个专业群体息息相关。

3.这个群体承载国家意义上礼乐与俗乐两条主脉。礼乐涵盖五礼(吉嘉军宾凶),既有雅乐类型(国乐,以金石乐悬领衔)又有鼓吹类型(涵盖卤簿、道路、威仪、警严以及教坊大乐、丹陛大乐、本品鼓吹;乐队组合在不同历史时期以觱篥、唢呐、打击乐器领衔);俗乐涵盖不同历史时期的多种音声技艺类型(歌舞、器乐、说唱、戏曲等等),只要是国家主导专业层面应该就是这个群体的创承。特别是对明清时代吉礼用乐中宫廷与各级地方官府上下相通的所谓“通祀”与“群祀”等国家祭祀对象仪式用乐(涵盖仪式程序和祭祀场合)的把握,更显现这个群体承载国家礼仪用乐的地方性存在,正是这种国家制度规定性的上下相通性,方导致包括吉礼用乐等多种国家礼乐类型被民间接衍,如此改变学界既有礼乐限于宫廷,宫廷不再,国家礼乐也消亡的认知。

4.这个群体因应社会音乐生活的需要,宫廷与各级地方官府中均有存在,从而构成全国具有相对统一性庞大的用乐网络体系,相当多的音声形式和乐曲本体承载显现出相通性,这也就是中国传统音乐文化既有整体一致性又有区域丰富性的意义所在。

5.通过对乐籍制度下这个在籍官属乐人群体承载诸多相通性音声技艺形式和音声本体的揭示与把握,对学术界既有“宫廷-民间”二元论思维定势提出质疑,对地方官府用乐机构与官属乐人承载这一重要环节着重把握与辨析,正是由于国家制度层面的规定性以及乐作为音声形态稍纵即逝的特殊性,各级官府必须有这样一个群体活态承载礼乐与俗乐以为不时之用,乐人们的承载定然不会全盘松散、而是具有体系内相对规范性传承面向社会传播的意义,各级地方官府中官属乐人群体客观存在。

6.正是在这种意义上,在乐籍制度下作为中国主流文化中音乐的传播方式应该是制度下的组织传播与自然传播相结合,要打破既有看不到历史语境、要么以当下认知古代、要么仅是停留在自然传播层面的认知理念,明确在没有现代科技手段以为用的前提下,在国家层面上制度与组织形态传播的有效意义。在封建大一统的理念之下,乐文化也概莫能外。我们在研究中把握了唐代“轮值轮训制”、宋代“教乐所”以及高级别地方官府培训乐人向王府、多级地方官府输送的相关文献,也正是在这种体系内传承面向社会传播的意义上,各地多种音声技艺形式以及音声形态和作品具有一致性的内涵方能够得到有效解释,这是各级官府衙前乐人承载然后向社会扩散的意义。如果只是对一时一地加以考察,显然难以整体认知;只有全面把握以行比较,方能够有整体一致性以及区域丰富性的感受。在整体中把握区域,在区域中把握大传统的存在。

7.既然乐籍制度具有全国性意义,探究乐籍制度下音乐本体中心特征方面所显现的整体一致性尤为必要。虽然音声形态本身具有时空特性,但由于这个全国性官属乐人的群体存在,其承载的音声技艺形式和音乐本体应该显现多层面整体一致性,诸如宋元以降乐籍承载所谓“四十大曲”与“小令三千”,结合明清乃至民国时期多地官属乐人及其后代所保存的曾经是为“官乐”的手抄本记有所谓“男记四十大曲,女记小令三千”相印证,以及我们进一步论证诸如曲子是为多种音声技艺形式之母体意义,如此显现出各地所有相通性的音声技艺形式和乐曲则不难理解,这是作为国家意义上的用乐传统导致这种本体中心特征一致性的道理所在。

8.在乐籍制度下,应把握不同级别官府用乐的相通性与差异性。应该说,高级别官府由于官属乐人众多,其承载的礼乐与俗乐音声形态也具有丰富性意义,相应低级别的官衙则不具有这种丰富性承载。举例说来,多种文献显示州以上官衙中有乐营的存在,官属乐人众多,因此会有戏曲等多种音声形式的演出,而作为一县之地,文献记载乐户仅有数户,也就很难承载这种相对大型的专业性俗乐演出。当然,我们要将乐籍制度解体之后的状况区分认知。

9.既然乐籍属于国家制度下的普适性存在,国家意义上的用乐由这个群体普适性承载,在“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”的国家理念下,边地只要是有国家相应级别的官府所在,包括土司府、宣慰司府、军民府等等,也必须依照国家制度拥有官属乐人承载相应的国家体制下的用乐,这也就是我们能够从历史上的边地把握与中原用乐相通性的意义所在(包括用乐形式、乐队组合、甚至乐曲本身,所谓“纳西古乐”以及“禄劝土司府礼仪乐”等等即是很好的例证)。

10.从乐籍制度的视角对周边国度礼俗用乐的状况加以考量,在历史上的不同时期,凡与中土有着依附、主属等多种关系的国度,或多或少都接受了中原国家制度下的礼俗用乐机构和音声本体,诸如当年朝鲜半岛、日本、越南等等。我在《山西乐户研究》相关章节梳理的文献表明,这些国度无论其礼乐和俗乐乃至相关掌管乐的机构都与中土的制度有着密切关联,这也就是我们在上述国度能够看到多种中土所具有的音声形态和乐曲的道理。学界在对制度缺乏整体认知之时,对这些现象更多以一种偶然性认知,殊不知真是应该关注制度层面上的“国家”意义。当然,就这些讲来还应该继续深入进行考辨。

11.作为实施了一千又数百载的乐籍制度,那些“罪民”们一旦进入这个群体则“终身继代不改其业”,甚至在娘肚子里即为“奴胎”,他(她)们在体系内对多种音声技艺形式承载有着技艺的延续性,代代相承且不断创造,甚至王朝的更迭对这种体制造成的影响也不大,如此使得中国音乐文化具有贯穿性、演化性、持续发展的意义(某一阶段显现的差异不足以动摇整体脉络)。

12.把握乐籍制度解体过程非常关键,对这个过程论证清楚将对国家意义上的礼乐和俗乐如何进入“民间”产生至关重要的认知,曾经的官属乐人们将其承载在转而服务于“民间”之时则意味着国家用乐活态被民间接衍。

我们经过多地采访乐户后人了解到,他们的祖上或为府衙、州衙、县衙服务,随乐籍制度解体,这个群体在官府主持下被分散到各个乡镇以为“坡路”(礼俗用乐服务区域),这就成为乐户后人的“衣饭”。与此同时,这些分散于各乡镇的脱籍乐人们还要到官府中轮流或义务、或有少量报酬地应差,如此将既往只用于官府的礼制仪式以及仪式中的用乐既服务于官府又服务于民众,这就形成“官乐民存”(包括鼓吹乐、说唱、戏曲等多种音声技艺形式),当下许多地方所谓“民间音乐”中相当部分在历史上曾经是为“很不民间”的音乐正是如此道理。

历时性地接通国家与地方、官府与民间,相当多民间礼俗是传统意义上国家礼制的俗化显现便可昭然。礼俗中诸如各种庙会(城隍、关帝、先医药王、文昌、龙王、东岳、真武、炮神、窑神等等多属于国家祭祀中上下相通的“群祀”或“通祀”部分,除此之外的多种民间信仰也多具国家祭祀扩大化的意义,从地方志书中可以把握有些属于地方官府区域性祀典,毕竟相当层面的仪式仪轨以及用乐具有相通性内涵)、过三周年、葬礼、开业、庆典、上梁、婚礼等等都有仪式仪轨,在这些仪式仪轨中用乐成为必须,如此,则将国家意义上的礼制仪式用乐“传统”服务于民间(当然要关注演化与变异的状况),这在某种意义上是一种“文化下移”。也就是在礼俗仪式用乐的“必须”中,在乡间社会血缘、地缘、亲缘关系相对稳定性的存在中,在文化认同中,传统音乐文化主脉得以延续。

13.正是由于乐籍制度下官属乐人群体承载社会主流音声技艺形式及其作品的把握,社会上包括宗教(涵盖多种民间信仰)在内当需要音声技艺形式以及音声形态之使用时(涵盖音声供养与音声法事,诸如放焰口、宣卷、拜忏等),也要或有参照、或直接“拿来主义”地使用,文献记载诸如佛教等多种用乐现象与教义、戒律具有矛盾性,如此引发探究之欲望,对相关形态辨析过后形成新的认知。

我们在对佛教与道教等仪式及其音声形态进行相关辨析之后发现,这两种宗教的许多仪式其实对国家礼制多有借鉴的意味,其所用音声也在相当程度上实施拿来主义。那么,这两种宗教究竟在怎样意义、多大程度上对“世俗”社会的音声形态借鉴以用应该刻意关注。这也就是我在课题中把握佛教、道教仪式用音声形态(包括乐队组合)并辨析诸如佛教戒律与诸种音声使用之矛盾性的意义所在。以佛教为例,释教东传音声使用的诸多矛盾性之演化过程我们已经做出系列辨析、并产生了系列新认知。

对于当下相当数量民间信仰仪式用乐多声称源自佛教与道教也值得考量。所谓“俗礼多依佛,居人欲贵僧”①者,这里是指作为俗化的礼与佛教相关联,那么中国民间多种俗礼又何尝不是“俗礼多依道”者?从国家意义礼制仪式用乐中走来,融入佛道再转为“世俗民间”呈现如此状况,佛道之礼仪又何尝未有借鉴国家礼制仪式以及仪式中的用乐呢?对这两种主要宗教历史上音声形态以及当下形态的把握,都显示出与“国家”用乐密切关联的意味,如此形成链环。

二、对研究方法论的探索与应用

1.历史人类学方法论的应用

作为中国乐籍制度的探究,重在将当下乐人承载传统活态与历史形态产生对接,仅仅孤立地对文献梳理和对活态音声形式认知都难以有深层次地把握。这种制度延续了一千又数百年,官属乐人虽然身份低贱却是宫廷与各级官府不可或阙,因此,当这个为官府用乐的群体转为民间礼俗用乐以及自主搭班承载多种音声技艺形式之时,要透过活态把握与历史的内在联系,必须兼顾发生、发展之时的历史与当下两端,然后探究其演化关系。在这种意义上,我们更注重历史人类学方法论(音乐学界称之为“历史的民族音乐学”方法论),这就是在调整知识结构、梳理文献、建立起“历史观念”的基础上,重点从文化人类学与历史学相结合的学术理念、即历时与共时相结合的角度对多种音声之活态存在进行实地考察与辨析,如此能有效认知两者之间的密切联系。

2.功能性、制度、为神与为人两条脉络的认知与把握

从这些视角认知,最为重要的一点是要将音乐形态作为文化的有机构成,而不仅仅是作为艺术的层面,这样我们既能够把握艺术本体、又能够从多种用乐功能性的意义考量。主要体现在乐之社会功能、实用功能、审美功能、教育功能等诸多层面,仅从哪一种功能把握都存在认知的明显缺失。

在上述功能意义上,引导我们从传统国家制度、民间礼俗以及为神与为人两条脉络认知与把握。在这样认知的情状下,将制度、乐人与音乐本体相结合,探索与既往研究不同的新路径。

3.把握中国音乐文化礼乐与俗乐两条主导脉络

一直以来,音乐史学界以“主流论”的学术理念主导,即纵观历史,每个时期彰显以及新现不会漏掉,但对某种现象的演化发展却常常置之不顾,这种研究方法在学科建设的初期的确很有效,但随着研究的深入则显现缺失。比如,既往我们对于中国礼乐制度的把握常常局限在两周,似乎战国“礼崩乐坏”之后这礼乐便失去了既有的光彩,依“主流论”,礼乐在汉魏以降成为配角或不彰;再如,两周时期阐述俗乐篇幅甚小,反正不是主流,而汉魏以降却适得其反。这样撰史至少从文献学以及社会整体视角没有真正把握历史脉络。试想,汉魏以降官书正史何以多用礼乐与俗乐两条脉络贯穿?我们何以对这种贯穿视而不见?基于历史地考量,我们真是应该建立礼乐与俗乐两条主导脉络并存的学术理念。乐本无所谓礼与俗,是周公“制礼作乐”使礼乐彰显(夏商礼乐以为先导)的同时也奠定了俗乐的意义。如能认同这种理念,我们恰恰要对两周俗乐脉络及其发展进行梳理,如此方与汉魏以降相接;而礼乐之脉络也不应局限于两周,更应该下探系统贯穿至整个传统社会。礼乐代表国家在场(宫廷与地方官府相通,民间接衍依然有国家存在之意义),俗乐领军世俗日常,这两条脉络其实是相辅相成、并行不悖、互为张力前行的样态。

4.发生学的意义

发生学原本是自然科学中的一种理念,社会科学属于借用。我们所理解的发生学内涵,是对一些有着悠久历史文化传统当下存在的现象进行界定把握,然后回溯至这种现象的源头,对其生成之时的多种因素进行辨析,认知其历史语境,再后是在把握主体特征的前提下对其历史演化的多层面行贯穿式考量,看当下样态保留了哪些“基因”,产生了哪些变异。也就是在这种意义上,深层次考辨多种现象以为集合体,架构中国传统音乐文化整体发展脉络。无论《山西乐户研究》、《中国乐籍制度研究》,还是《秦淮乐籍研究》、《中国礼乐户研究》、《曲子的发生学意义》、《明清军礼与军中用乐研究》、《大曲的演化》以及硕士学位论文多篇,都因循这样理念前行,已经取得了令人鼓舞的阶段性成果。

5.接通的意义

接通的理念,是我近20年来一点心得或称感悟,学界其实多有应用,只是整体把握不足。应时任中央音乐学院音乐学系主任张伯瑜先生的约请,2007年我在中央音乐学院开设《中国乐籍制度与传统音乐文化》选修课程时提出了9个接通理念:当下与历史接通;传统与现代接通;文献与活态接通;宫廷与地方接通;官方与民间接通;中原与边地接通;中国与周边接通;宗教与世俗接通;个案与整体接通。要实现这些接通式的研究,需要调整研究者自身的知识结构,扩展知识面,在践行中也要不断挑战自我。我们必须加强与大学术界的沟通与交流,如此方能够在接通的意义上呈现学术创新的意义。

三、乐籍制度研究展望

乐籍制度下所对应的社会人群定位是“专业、贱民、官属乐人”,这个群体在宫廷与各级地方官府应差,他们承载着国家意义上的礼乐和俗乐。礼乐在五礼(吉嘉军宾凶)框架范围内,还要涵盖道路、威仪、警严之用。礼乐形态中的雅乐类型,具有歌舞乐三位一体的特征并一仍贯之;作为俗乐也具备这种歌舞乐三位一体,却在历史发展过程中衍生出多种相对独立性的音声技艺形式,诸如说唱、戏曲、歌舞、器乐等等,应该明确的是,在专业层面这些音声技艺形式应以乐籍为主导并引领潮流。换言之,在社会发展过程中乐不断丰富并独立出多种形态,所谓说唱与戏曲、舞蹈等多种在专业层面都是这个群体的承载。宫廷、王府、高级别官府音声类型相对丰富,毕竟这些官衙乐籍中人依照国家规定要多,因此方有音声内容丰富性。这个群体音声承载的消费群体首先是以社会上的官员、文人,继而是多层次的民众,文人对许多音声作品的创作过程有相当程度的参与,在这种意义上,文人与乐人群体联系紧密。对于乐籍制度的研究,当然不应仅仅局限于当下理解的“音乐”,而应扩展到乐作为母体当下具有“独立性”的多学科领域(甚至应涵盖文学领域的相当部分,毕竟其创作与传播与专业乐人群体密切关联)。我们在研究过程中,对于上述领域与乐籍制度的关系都有论及,而且有学术新知的感受。

乐籍多以罪罚以入,在没籍之初更多的人未必有什么音声技艺之才能,其中的女性更多是色娱而非声娱,但入籍之后则要训练音声技艺,且属终身继代不改其业的一群,长此以往在不断融入中建立起具有全国性、体系化的官属乐人网络(不同时期亦有“脱籍”现象之存在,但整体意义上这个网络存在毋庸置疑)。既然是专业乐人之把握,应该从其承载为用的两大主脉——礼乐与俗乐视角,从与社会发生关联的文化整体,从各级官府用乐机构,从乐人所承载的多种音声形态本体自身,从乐人的生活、生存状况,从区域性音声形态与风格特征融入整体等诸多层面进行综合研讨,这是一项硕大的系统工程,有待深入挖掘的内涵实在是众多,我们当下所做只不过是刚刚勾勒出了轮廓,对于中国传统乐文化(涵盖众多音声技艺形式)的研究真是大有可为。

有一个值得关注和亟待挖掘的领域,那就是明代卫所制度。这五百多个卫、两千多处千户与百户所也是国家建制,卫与两种所的级别为二、五、六品,既然属于国家官府建制,也需要实施国家意义上多种制度下的用乐,依这种理念梳理与把握相关文献,所产生的认知令人鼓舞,的确应该将其纳入官方制度的整体加以考量。

国家“十大集成志书”编纂完成,累积了巨大的活态本体成果,这为我们调整学术理念运用多种学术方法论进一步研究提供了有效支持。更令人欣慰的是,在产生学术认同的前提下,不同学科中有着相同学术理念的研究队伍正在逐渐扩大,这些都是乐籍制度研究得以持续发展的动力。在下该领域的学术研究当下已有十余篇相关学术评价的文章,分别刊于《人民音乐》、《音乐研究》、《中国音乐》、《学术界》、《光明日报》、《中国社会科学院院报》等,显现学术反响。对于乐籍制度的研究,的确应团队作战,在学术理念认同的前提下“群起而攻之”,仅从哪一个学科领域进行研究都不能够整体把握乐籍制度的丰富性内涵,这也就是对于乐籍制度应跨学科综合研究的意义。整体规划,系统研究,协同“作战”,学术定会不断进步。

①[清]厉鹗《辽史拾遗·卷十三》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

——评陈辉《浙东锣鼓:礼俗仪式的音声表达》