库塔克与瞿小松:一个音,足矣

方小猫

库塔克:万象化简

在当代西方乐坛,吉尔吉·库塔克(Gy?rgy Kurtág,1926- )以作曲方式“极为苛刻的朴素”而闻名。材料只有一两个音,编制只有一两件乐器,时长只有几分钟——这在他的作品中十分常见。

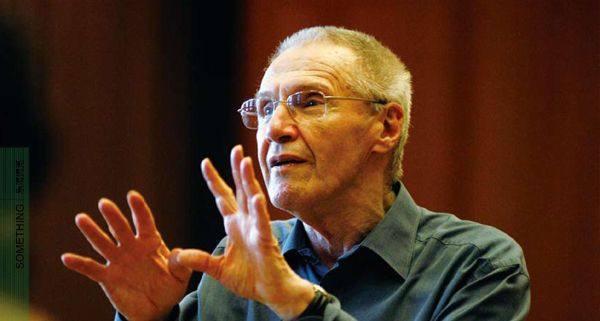

生活中库塔克的行事作风与音乐上相同,寡言少语,极少公开发表言论。因此,库塔克总让人觉得神秘,有西方媒体认为他不苟言笑,“过着僧侣一般隐遁的生活”。

可事实并非如此。“库塔克的创作来源于生活的各个方面,他并没有活在象牙塔里。他从自然现象、色彩、各种事件、各种声音、文学、建筑、各时期和风格的音乐中汲取材料,并以此回应世人,回应各种表达,回应一个微笑(看到一张约翰·凯奇微笑的照片后结束了他的一段低潮期),回应一个声调——回应生命。”他的作品常常是献给某位亲友或逝去的故人,又或是描述平凡生活中的一件小事,甚至一个不为外人所知的秘密。而且库塔克的语言能力极强,他能够自如运用罗马尼亚语、匈牙利语、德语、法语、英语、俄语、古希腊语。

寡言少语,是他面对生命的一种深沉的态度。一个音,或者说,朴素地作曲,极为简单的材料,但要求作曲家必须具备敏锐洞察和准确操作的能力,否则自我难以表达,他者无法体验。

从1973年创作至今的钢琴曲集《游戏》(Játékok)已出版了八卷,创作仍在继续,其中有一首小曲《无穷动》(Perpetuum mobile),原本是一种器乐曲体裁,以大量音符、连续快速节奏的跑动为特点,常用于小提琴和钢琴;库塔克这首《无穷动》中没有音符和节奏,双手交替刮奏,升降记号表示黑键,还原记号回到白键,音域从中央C开始,随波浪线的幅度变化。

全曲不过一分钟,技法简单到没有学过钢琴的人也能演奏。简单的波浪线取代原本复杂的音符和节奏,演奏者自身双手的交替运动和层层推动的音幅动势对“无穷动”作出极为贴切的崭新诠释。

如此敏锐与准确的把握来自于对生活踏实、深切的体认,然而将所体验到的各种事物准确地化为只字片语的音响实非易事——看似一蹴而就的极简风格,库塔克为此付出艰难的代价。

他生长在罗马尼亚与匈牙利交界处的小镇,1946年移居布达佩斯,二十三岁时取得匈牙利国籍并进入李斯特音乐学院,主修钢琴、室内乐和作曲。此时匈牙利开始陷入社会重大动荡之中,文化艺术为政治所屈服,库塔克一度被卷入政治崇拜而不自知,创作了一些“颂歌”式的作品。1957年他获得赴巴黎参加米约、梅西安音乐课程的机会,同时也担任艺术心理学家玛丽安娜·斯坦的助手及学生。身在法国的他为国内的政治动乱深感痛苦,对自己的政治信仰产生怀疑,进而对音乐创作、人生和价值观感到迷茫,情绪一度低落,体重狂跌,创作停滞不前。此时玛丽安娜·斯坦教授给予了库塔克巨大的帮助,面对库塔克在巴黎唯一的作品——一部宏大的钢琴曲时,教授建议,如果给自己一些简单的音乐任务,比如探索两个音符之间的多种联系方式,他的作曲音响将得到有效开发。同时她也对库塔克进行艺术心理治疗,方法就是让库塔克用火柴棍拼图案。除此之外,库塔克反复阅读着卡夫卡的《变形记》。

1958年回到布达佩斯之时,库塔克已将自己的身心洗刷得干干净净,于是三十二岁的库塔克创作了他的第一首编号作品:《弦乐四重奏》(String Quartet,Op.1),献给玛丽安娜·斯坦,内容是关于一只蟑螂在寻找光明。斯坦教授探索两个音关系的建议让库塔克学会追问每一个音存在的理由和意义,他将曾经音乐语言中的繁杂和空泛一一剔除,并意识到,一个音,能够完成更加直接和有效的表达。从此,库塔克在音乐上确立自己的风格,独来独往,只做自己。

而当年那本《变形记》犹如当头一棒让卷入政治崇拜的库塔克从痛苦中抽离,从那时起,人与社会的关系,人在社会中的不同生存状态和体验就成为库塔克频繁探索的主题。基于此题材创作的作品第十七号女高音与室内乐《来自逝去女孩特鲁莎娃的声音》(Messages of the Late R. V. Troussova)以干冷的音色、节制的音符、清晰的轨迹、碎裂的节奏为主人公——特鲁莎娃造型,一经上演便轰动乐坛,为库塔克带来国际性的声誉,在此之前,他是作为优秀的钢琴家和室内乐教师而不是作曲家受到瞩目。有评论认为作品反映了他与那个陷入疯狂时期的匈牙利的关系,女主角生活的遭遇和内心的挣扎正是库塔克在十年纷乱岁月里的真实写照。他本人却对此缄默不语。

成名之后各种委约纷至沓来,库塔克这类作品的创作速度出奇的慢,有些作品至今未完成。面对委约,他鲜有动力;而面对朋友的离世,面对孩子的成长,面对老师的九十岁生日,他却可以佳作迭出。

1986年库塔克从李斯特音乐学院教职退休,此后七年间这位蜚声国际的“沉默者”在匈牙利行事低调,只开设数量相当有限的大师课,认真生活,认真创作,完成近二十部作品。1993年开始库塔克携钢琴家夫人玛塔·库塔克(Márta Kurtág)依次在柏林、维也纳、阿姆斯特丹、巴黎居住,担任各大音乐组织的驻团(驻节)作曲家或音乐总监,夫妇二人曾举办过少许《游戏》钢琴演奏会,除了工作和教学,不接受采访,不发表言论。2002年起至今定居法国波尔多附近的小镇。这二十年间库塔克完成十六部作品,其中包括创作于二十世纪九十年代中后期以《石碑》(Stele,Op.33,献给阿巴多与柏林爱乐)为代表的三部大型管弦乐。以此三部屈指可数的大型乐队作品,古稀之年的他再度震撼乐坛,但随后很快回归到他钟爱的仅有两三件乐器的小型室内乐编制。

同为作曲家的挚友里盖蒂(Gy?rgy Ligeti)说过,库塔克的“内心令人惊奇地集中于微小、不起眼的事物”。2011年9月1日,瑞士Contrechamps室内乐团在日内瓦首演库塔克的最新创作:小型室内乐《简短的消息》(Brefs messages:for small ensemble,Op.47)。此时的库塔克,八十五岁,作品总数已超过一百八十五部(编号作品与无编号作品总数)。

只要活着,库塔克对人生的描绘就不会停止,用音乐表达,已成为本能。“对我而言,将一件平凡的事转化为音乐,比转化成语言更容易。”曾经的那一次猛醒,库塔克建立起一种极强的自省和清醒意识,之后,他在半个世纪的岁月里对人生保持着诚恳和笃定。灵魂的自由与独立,释放出强大的爆发力,他以一种自我而准确的方式,源源不断地,将眼中的世间万象化繁为简,以简作乐,寥寥数笔,直射人心。

瞿小松:简中虚实

1990年香港实验剧团“进念十二面体”受邀参加美国费城现代艺术机构“黄泉”(Yellow Spring)为时一个月的工作坊,剧团总监荣念曾先生邀瞿小松一同前往。在“黄泉”工作室里有一天瞿小松将自己的一部舞剧作品进行试验,原作一开头是一个D音的缓进缓出,一小节休止之后,再次出现。将磁带速度放慢一倍、四倍、八倍之后,瞿小松不再能认出这是自己的作品,只听到“某种不可名状的白噪音,如同地震中的深深轰鸣”,极其缓慢极其微弱的出现,继而同样缓慢和微弱的远去,随后是一阵漫长的沉默,刚怀疑机器出了毛病,声音又来了。这次特殊的经历让瞿小松领悟到一种寂静,而声音,是为寂静而存在:“寂静是根本的存在。声音是短暂的,而寂静是永久的,声音从寂静中诞生,又回归寂静。”

这之后他接受荷兰新音乐团委约,开始创作室内乐《寂Ⅰ》“寂谷”,在大量的休止符中间,稀疏的音符显得格外珍贵,让人不由自主地去寻找一个音到另一个音的过程,以及它们之间的静默。从1990年至1997年,《寂》系列不断更新,分别是Ⅱ.“行云”,Ⅲ.“空山”,Ⅳ.“混沌”,Ⅴ.“破石”,Ⅵ.“流沙”,Ⅶ.“静水”,编制有独奏、小合奏、大型混合合奏的多种形式,音符节省,技法简单,自然而精炼,以有限的音,造无限的静,颇有中国水墨画留白的意境。

可是,曾经瞿小松的音乐可完全不是这个样子。

1968年十六岁的瞿小松下苗区插队,在黔东南的山上当了整整四年的农民,他自得其乐,过得快活,从此心中打下大山的烙印。“山的气质、山民的气质,正是具体我这个人的气质,粗朴、直接、强悍……本质的野性,不愿意循规蹈矩。”

1978年考入音乐学院后瞿小松正规地学习到各种西方音乐风格和技法,创作了一系列练习性质的作品,但极为西方的方式让他有些无所适从,独有匈牙利作曲家巴托克的创作风格曾让他着迷。大三开始,巴托克也无法令他满足,骨子里那股野性逐渐凸显,那种山的气质、青春的张扬,反映在他的音乐中。入学到留校任教十年间的作品,从最初的小提琴独奏《谷》(1978)、《大提琴无伴奏组曲》《弦乐交响曲》(1981),到《山之女》(室内乐版/管弦乐版1982)、《山与风土》(管弦乐1983)、《Mong Dong》(混和室内乐1984),以及多部电影配乐:《青春祭》(1984)、《猎场扎撒》、《盗马贼》等(1985),再到《第一交响曲》(1986)、清唱剧《大劈棺》(1987),瞿小松的创作经过了一个清晰的由规范到自我、由基础到纯熟的成长历程,并进一步趋向写作大型作品。其中《Mong Dong》是他早期风格的代表。

受到云南沧源原始崖画的启发,瞿小松以男声、短笛、打击乐和弦乐的混合编制创作了《Mong Dong》,标题表达一种拼音式的发声意境。在作品中他避免任何训练有素的西方风格和专业音响,追求自然、民间的那种本真和粗朴,更为准确地讲,他用声音造出了一个原始而遥远的世界。男声以假声和低音两种方式演唱,假声飘忽悠转,类似民间山头的吆喝,低音粗硬平实,回到乐音产生之初那种祭祀性的低唱;器乐在纷杂和单一的音色之间张弛,以野性的音响释放出原古大自然的喧嚣和沉静。《Mong Dong》随后成为动画短片《牧童与蛮牛》的配乐,音乐与画面相得益彰。

1989年应美国哥伦比亚大学美中艺术交流中心之邀,由美国亚洲文化基金会赞助,瞿小松赴美访问。初到纽约,高楼林立的繁华让他觉得自己像一只烦躁的笼中困兽。随后,“黄泉”工作坊的经历让他突然明白,笼子不是纽约而是自己的心念,因为内心的繁杂是由于对世界无止境的欲求所生,这一点身在繁华之中的人们很难体会;而在寂静之中,除了自己再无依靠,于是背向繁华学会面对自我内心。所以看似繁华世界不过一场虚空,而看似虚无之寂却是存在之实。领悟到这一切之后,瞿小松在美国呆了十年,以极简音乐探索寂静,以极简音乐净化内心,并从儒、释、道的中国传统文化中寻找着启示。

这一时期最重要的代表作是歌剧《俄狄浦斯之死》(1993-1994)。瞿小松认为杀父娶母的俄狄浦斯在被流放后,是另一段生命历程的重新开始,作曲家根据自己的理解,自行创作剧本,探讨了俄狄浦斯在流亡的二十年后,坦然接受命运,走向超脱、走向自由、走向智慧的过程。配合戏剧语言的需求,音乐高度的简练和概括,大量留白,单独的音符零星地出现,暗示人物内心的孤独与深沉。在瞿小松笔下,俄狄浦斯在生命的最后走向禅宗的道路。

2000年瞿小松回国,随即为台湾现代舞团“云门舞集”创作了舞剧《行草》的音乐。经过了十年的探索,《行草》成功找到了在“黄泉”时体会到的那种感觉。全曲时长五十多分钟,分为九段,仅用大提琴和三件打击乐,音乐的句子感模糊,自有一套呼吸吐纳,强调极慢、极简、极静,又有从容的流动与狂放的喷涌。音乐生于寂静,又在寂静中幻化成虚。

《行草》还体现出瞿小松多年来音乐创作的一个突出特点:对打击乐的独到运用。一直以来打击乐都是瞿小松音乐中最频繁使用的音色,即使在《寂》与《行草》这一类“静”的作品中也常能听见这种粗糙的、短促而突兀的爆发。这是他骨子里的野性使然。其实野性与寂静原本也是相通,无非是自在自然的不同状态而已。只不过现在的瞿小松化自然的静为内心的净,求悟以修心。

“五音令人耳聋,走到这一步,我不需要太多音了……到了《行草》,我的创作和人生都进入了一个很舒坦的境界,回看我的创作历程,就像一次修行。”

他们……

库塔克与瞿小松,走在极简延伸出的两端,除了从一个音中获得启示之外,他们的道路千差万别。可是,扎根平凡,绘出世间万象,若没有超然的视角,怎能描绘得如此精妙?超然世外,追求精神静悟,若没有俗世的磨炼,哪得心中至禅?

是不同,也是同。

从《寂》开始,瞿小松认为当代西方作曲家已无法对他产生任何影响,甚至公开表示对现在西方学院派音乐感到失望和麻木,只有一人除外——库塔克。

二十世纪九十年代初瞿小松短暂回国在上海音乐学院举行了一次讲座,演讲的主题是库塔克。1999年瞿小松观看了库塔克的公开排练,为了使乐手找到感觉,“七十多岁的老头突然用手掐住了自己的脖子,喉咙里挤出嘶声,却出不了腔……这位匈牙利老头,有真话要说,用真心在写。”回国后,瞿小松在个人文集和各类采访中也曾多次提及:“在所有健在的作曲家中,我最感兴趣的是库塔克,他的实践有些接近我的所为——以精简的语言和精简的方式创作。但精神上,我在自己的路上体悟……他的语言非常集中和精简,只落真正要落的笔,并且你真正听到音乐,不只是‘作曲,不只是‘设计,你听到他对人类苦难的深沉关注。”

如有机会,他们应该早已相识。