从舞容与颂诗的关系看《大武》在典礼中的运用

摘 要:《大武》舞容与颂诗内容之间的关系并不紧密,学者从舞容所代表的意义去考察《大武》所用颂诗的方法是不合适的。《礼记》孔子与宾牟贾的对话、《左传》“季札观乐”、诸侯各国对《大武》的僭越行为等,都说明《大武》舞容与所用颂诗之间存在一定的游离关系。从舞容与颂诗之间游离的角度来看《大武》的用诗情况,会更加清晰明了。在具体的祭祖典礼中,从三献起开始演奏《大武》乐,《周颂》中的祭祖诗根据不同的祭祀种类和对象进行分分合合。在“九献”之内,《大武》作为祭祖诗的背景音乐,并不限制或影响新的祭祖诗的产生。“九献”之后,天子亲帅群臣舞《大武》,此时歌唱《维清》、《武》、《酌》三首诗。

关键词:《大武》;舞容;《周颂》;祭祖诗;祭祖程序

《周礼·春官·大司乐》云“乃奏无射,歌夹钟,舞《大武》,以享先祖”,《左传》襄公二十九年记载季札“见舞《大武》者,曰‘美哉!周之盛也,其若此乎”。可见,《大武》乃有周一代之大乐。综观前辈学者关于《大武》舞容的讨论,笔者认为仍有进一步阐发和解释的空间。

自朱熹以来,讨论《大武》乐章时,学者多引《左传》和《礼记》中的两段文字。一是《左传》宣公十二年的“楚子之语”:

夫文,止戈为武。武王克商。作《颂》曰:‘载戢干戈,载櫜弓矢。我求懿德,肆于时夏,允王保之。又作《武》,其卒章曰‘耆定尔功。其三曰:‘铺时绎思,我徂求定。其六曰:‘绥万邦,屡丰年。夫武,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财者也。故使子孙无忘其章。

另一是《礼记·乐记》中的“孔子之语”:

夫乐者,象成者也。总干而山立,武王之事也;发扬蹈厉,大公之志也。《武》乱皆坐,周召之治也。且夫《武》,始而北出,再成而灭商。三成而南,四成而南国是疆;五成而分,周公左,召公右;六成复缀,以崇天子。夹振之而驷伐,盛威于中国也。分夹而进,事蚤济也。久立于缀,以待诸侯之至也。

学者在运用以上这两则材料时,基本上都有两个共同的倾向:一是把“楚子曰”中的《武》等同于《大武》,二是把“子曰”中的六成舞容当作颂诗所描写的内容。关于第一点“楚子曰”中的《武》非《大武》,笔者已在《西周〈大武〉乐章新论》一文中加以论证。在此,笔者将结合《大武》乐在具体典礼中的运用,来探讨《大武》舞容与颂诗的关系。

一、各家对《大武》舞容的讨论

统观前辈学者对《大武》乐所用颂诗篇章和次序的确定,多有不同,如王国维认为《大武》所用颂诗依次是《昊天有成命》、《武》、《酌》、《桓》、《赉》,高亨确定的篇章和次序是《我将》、《武》、《赉》、《般》、《酌》、《桓》,杨向奎确定的篇章和次序是《武》、《时迈》、《赉》、《酌》、《般》、《桓》……这样的列举还可以持续很长,几乎任何一个讨论《大武》乐章的学者都能提出自己的编排方案。

针对《大武》乐章用诗的情况,虽然编排的方案人言人殊,但这些众多的方案之中却或显或隐地存在着共同的心理诉求,即《大武》“六成”舞容与所用颂诗一一对应。也就是说,自朱熹以来的学者们认为,孔子所说的《大武》“六成”舞容每一部分所表现的内容必须有一首颂诗的内容与之相应。以《大武》的第一成“始而北出”为例,“始而北出”代表着周武王出兵讨伐商纣王,所以学者们认为用于这一成的颂诗也必须表现武王出征的内容。如高亨说“周人出征也必先祭祀祖先,祈求祖先的保佑”,而“《我将》正是说的这回事”,于此他把《周颂·我将》定为《大武》乐章的第一首,并说:“《我将篇》的内容与《大武》舞第一场所象征的故事是完全相符的。”①对于高亨的分析,不乏有反对者。他们的立论依据是《我将》并非出兵征战之诗,与《大武》第一成的舞容并不相符。②与高亨相比,孙作云把《酌》定为《大武》乐章的第一首,他说:“《大武》舞的第一曲是表演‘北出的,即表演武王帅兵北伐之事,……从《酌》篇所反映的军事政治情况来看,……一定是讲武王伐纣的,是《大武乐章》的第一章。”③对此,有学者反驳说:“《大武》首章表现的是‘始而北出,而诗篇(《酌》)却唱‘时纯熙矣——现在天下一片光明了。难道周家军队刚刚兴师南下(北上)之际就能高唱‘天下光明了。”④

从以上学者所论可以看出,无论是立论还是驳论,他们都把第一成“始而北出”与颂诗的内容相对应起来,即强调颂诗内容必须与武王出征时的情景或精神状态相符合。除了第一成之外,学者对《大武》其他部分的用诗也是这样要求的。因此,按照《大武》六成的舞容,“按图索骥”地在《周颂》中寻找相应篇章,学者们多找出六首或七首颂诗。⑤

由上述所举学者观点可以看出,前辈学者在讨论《大武》用诗时,存在的共同点即是将孔子所说的《大武》舞容与颂诗所表现的内容一一对应,即自朱熹以来学者讨论《大武》乐章的用诗时,除了明确地把《左传》“楚子曰”当作基点外,还有一个更为隐蔽的基点——《大武》的舞容与颂诗的内容要一一对应。与前一个基点相比,后一个隐蔽的基点更为强大,以致被有些学者认为是毋庸置疑的事情。

那么,《大武》的舞容与颂诗的内容真的是一一对应的吗?结合相关材料的考察,笔者认为《大武》舞容与颂诗内容并非是一一对应的关系。

二、《大武》舞容表意与颂诗的游离

前辈学者在谈论《大武》乐的用诗情况时,往往把《大武》乐的舞容与颂诗的歌唱结合起来,在一定意义上这种做法是合理的。因为《礼记乐记》记载:

诗,言其志也。歌,咏其声也,舞,动其容也。三者本于心,然后乐气从之;孔颖达在《左传》注疏曰:“乐之为乐,有歌有舞。歌则咏其辞而以声播之,舞则动其容而以曲随之”。

这些都可证明《大武》是诗、乐、舞的统一。然而诗、乐、舞的统一,仅意味着《大武》乐的整体舞容与诗歌表现的意义相一致,并不意味着具体章节的舞容必须与颂诗一一对应,即《大武》舞容各章节所表现的具体内容没有必要与所配诗歌所表现的内容完全吻合。

当然,如果按照《大武》舞容与颂诗内容一一对应的关系来考察《大武》用诗,《大武》第一成的“始而北出”的确应该在《周颂》中找出一篇表现武王出征的颂诗。“始而北出”的舞容表现内容正如李山先生所指出的那样:一则言“病”,二则言“恐”。⑥所谓“病”,指“病不得其众也”;所谓“恐”,指“恐事不逮也”。这种心理上的忧虑和恐惧,外化为舞容就是“备戒之已久”和“咏叹之,淫液之”。于此,忧虑和恐惧就是《大武》“始而北出”所要表达的主要内容。以这一舞容为依据,李山认为周武王刚刚出兵,根本不可能高唱《酌》诗中的“时纯熙矣”,进而他把《武》定为《大武》的第一首。然而,这里就有一个大问题:以周武王刚刚出兵不宜高唱《酌》诗中的“时纯熙矣”而论,难道周家军队刚刚出兵就应该高唱《武》诗中的“胜殷遏刘,耆定尔功”——刚刚出兵就宣布胜利了?以第一成“始而北出”的舞容去考察颂诗,《酌》诗固然不可用,《武》诗也同样不可取。用此种方法讨论《大武》乐其他“成”的用诗也多有扞格不通之处。以《周颂》篇章的主旨是表扬祖德、歌颂既成之功来看,学者们所定《大武》用诗篇章似乎都可用在《大武》乐的最后部分更合适,而不应用在《大武》乐开始演奏时。另外,持《大武》舞容与颂诗内容一一对应观点的论者,均免不了进入一个悖论:一方面他们用《大武》舞容与颂诗对应的关系去指责或苛求其他论者,另一方面他们立论时又难免甩开《大武》舞容与颂诗对应的关系。当然,将《大武》舞容与颂诗对应的关系坚持到底者也不乏其人,到头来,他们的做法又去重新解读颂诗的本意,即通过改变诗意来与《大武》舞容相配,中国古代“诗无达诂”的说法在这时显然帮了大忙。综合而言,将《大武》舞容与颂诗一一对应的做法会产生很多自相矛盾、令人啼笑皆非的问题。

这种现象迫使我们从另一个角度思索问题,即《大武》舞容在表现意义时并非像学者们强调的那样呈一一对应的关系;真实的情况可能是,《大武》乐在表现意义时强调整体舞容与颂诗内容的一致,而不是关注每一成舞容与诗意的一一对应。这一可能是否属实?让我们从以下几方面进行分析。

(一)孔子与宾牟贾对话行为存在的意义

《礼记·乐记》记载的孔子与宾牟贾的对话显然能够证明这一问题。在那段著名的对话中,值得我们重视的信息有很多。其中最需要明确的一点是孔子时代所看到的《大武》的演出已让当时的人们有了诸多困惑,这也是孔子与宾牟贾之所以讨论《大武》乐章的动机。通过六问六答,我们可以总结出时人存在的困惑主要是《大武》舞容中动作和声音的表现意义:无论是“备戒之已久”(击鼓久而不舞)、“发扬蹈厉之已蚤”(初舞之时,手足发扬蹈地而猛厉”)、“致右宪左”、“迟停而久”,还是“咏叹之、淫液之”(“欲舞之前,其歌声何意吟歆长叹)、声不及“商”音,这些舞容和歌声都需要通过重新阐释,才能让时人明白其中蕴含的意义。从这一点出发,我们完全可以顺理成章地推出,以下两种情况导致了时人的困惑:1.当表现上述舞容的时候,没有颂诗歌唱;2.颂诗所唱内容,与舞容的具体表现内容并不一致。关于第一种情况,李山先生已经从“艺术表现需要”的角度进行了分析,即“每一段落中是否一定有歌唱,那得看表现的内容是否需要”“《大武》乐章有六成,用诗不一定六首,这也是由艺术表现需要决定的”。⑦

结合上述对孔子与宾牟贾问答心理的分析,笔者认为,与第一种情况相比,第二种情况显然更值得重视。因为没有颂诗歌唱,本质上也可归结为舞容与颂诗关系的游离。另外,从宾牟贾与孔子的对话中可以看出,孔子关于《大武》的知识来源于周之苌弘,宾牟贾的知识来源于世传的乐官(《孔子家语》称宾牟贾为“周宾牟贾”,可见宾牟贾为周之乐官),他们二人对于《大武》舞容均有不理解或拿不准的地方,这说明苌弘和管理乐舞的乐官在传授《大武》知识时,舞容与所用的颂诗是分开传授的,二者的关系也并非一一对应。

(二)“季札观乐”次序安排的意义

《左传》襄公二十九年季札观乐的记载,也颇能说明问题:

季札请观于周乐,使工为之歌《周南》、《召南》……为之歌《颂》,曰:“至矣哉!……五声和,八风平,节有度,守有序,盛德之所同也。

见舞《象箾》《南籥》者,曰:“美哉!犹有憾。”见舞《大武》者,曰:“美哉!周之盛也,其若此乎!”……

显然,季札所观“周乐”包括诗歌和乐舞:诗歌是风、雅、颂;乐舞是虞、夏、商、周四代之乐。关于“为之歌”与“见舞”用语的区别,孔颖达云:“乐之为乐,有歌有舞。歌则咏其辞而以声播之,舞则动其容而以曲随之。歌者乐器同而辞不一,声随辞变,曲尽更歌,故云‘为之歌风、‘为之歌雅。及其舞,则每乐别舞,其舞不同。季札‘请观周乐,鲁人以次而舞。每见一舞,各有所叹,故以‘见舞为文,不言为之舞也。且歌则听其声,舞则观其容。歌以主人为文,故言‘为歌也。舞以季札为文,故言‘见舞也。”“歌”是工歌,季札听;“舞”是工舞,季札看。

对于季札提出“观周乐”的要求后,鲁人“先歌后舞”的原因,孔颖达云:“乐有音声,唯言舞者,乐以舞为主。……鲁作诸乐,于季札皆云‘见舞也。礼法,歌在堂,而舞在庭,故《郊特牲》云:‘歌者在上,匏竹在下,贵人声也。以贵人声,乐必先歌后舞。故鲁为季札,先歌诸《诗》,而后舞诸乐。”从孔颖达的解释可以看出,鲁人“先歌后舞”的次序安排存在理论与习俗上的根据。季札观乐,既然鲁人“先歌后舞”,那么季札所见《大武》之舞,无疑是只有舞容,而没有歌诗。也就是说,季札所观周乐时,鲁人“先歌后舞”的安排本身就说明《大武》舞容与颂诗存在脱离现象。

(三)诸侯僭越《大武》的深层意义

《大武》舞容与颂诗并非一一对应的关系,我们也可从各国诸侯对《大武》的僭越之举看出来。《礼记·郊特牲》记载:“诸侯之宫县,而祭以白牡,击玉磬,朱干设锡,冕而舞《大武》,乘大路,诸侯之僭礼也。”孔颖达正义曰:“诸侯唯合轩县,今乃有宫县。又诸侯祭用时王牲,今用白牡。又诸侯击石磬,今击玉磬。”也就是说,按照礼文规定“宫县,而祭以白牡,击玉磬,朱干设锡,冕而舞《大武》”都是天子祭祖时才有,而礼崩乐坏之时,各国诸侯祭祖时都僭越天子之礼。同样,《大武》本来是享祭周天子先祖之乐,而此时却可以用来享祭各国诸侯之祖。各国诸侯在享祭各自祖先时,对诗乐舞统一的《大武》一定有所取舍:他们所用的《大武》无疑是留下舞容,而改换颂诗,进而赋予《大武》舞容新的意义。这就是各国诸侯僭越《大武》之乐背后的深层意义。

笔者所说各国诸侯的这一做法,是否有依据?对此我们可以从出土的《大武》乐所用道具加以考证。《礼记》一书多次提到“朱干玉戚,冕而舞《大武》”,孔子也说“总干而山立”,郑玄注“朱干,赤大盾也。戚,斧也。”、“总干,持盾也。山立,犹正立也。”所谓赤大盾,即漆盾。可见,《大武》之乐的主要道具是漆盾和戚。目前,出土的漆盾也为数不少,但上面没有文字,很难断定是《大武》乐所用之物。至于戚斧之类,目前已有两件实物可确定就是在《大武》乐中所用:一为1960年在湖北荆门车桥坝战国墓葬出土的铜戚,上有铭文“大武闢兵”,二为1994年在荆州市沙市区又发现一件铭曰“大武”的青铜戚,“其形制大小及图案装饰物与荆门出土铜戚相同”。⑧针对第一件《大武》铜戚,俞伟超认为这是巴人遗物⑨,而马承源认为是楚人之物⑩。依据第二件《大武》铜戚的出土地点“沙市”是楚国都城郢的外港可知,《大武》铜戚确定为楚国遗物最为恰当。楚国地处南方,《大武》舞具在楚地的出土,本身可证《礼记》所言《大武》乐被各国诸侯所僭越之言不虚。相对于《大武》是周天子所用之乐而言,楚国奏《大武》显然是僭越行为。

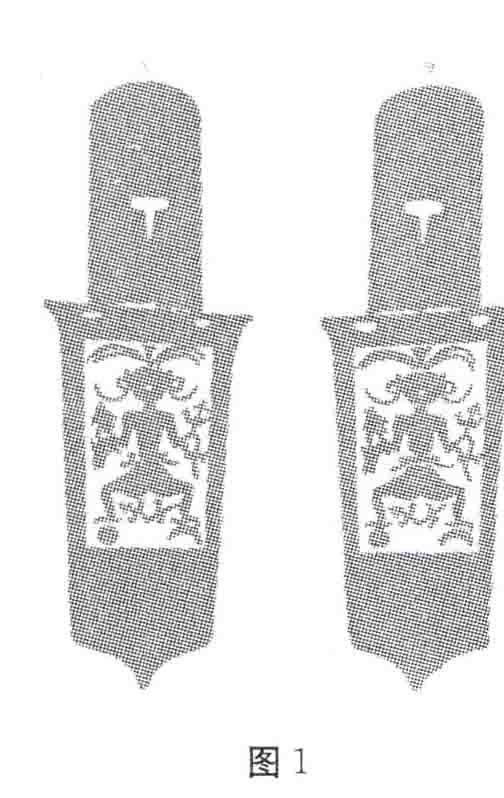

之所以奏《大武》,当然是为了享祭先祖。而他们的先祖又是谁呢?《大武》铜戚上的图案(见图1)显然能够帮助我们理解这一问题。两件铜戚正、反两面都铸有相同的图案:一鳞片状纹身神人,头插长羽,耳戴两蛇,双手分持一蜥蜴状动物和一条双头鱼形动物,腰围一条蛇,鹰爪双足分踏日、月,胯下有一龙形动物。这一神人,显然不同于同时期中原各国的神人造型。古人祭祖时对祖先十分敬重,并讲究“迎神”、“降神”,这一点在巫风甚浓的楚国表现得更有肃穆和浓重。所以,楚人在《大武》舞具上铸这一神人绝非无意而为。虽然这一神人造型奇特,多类《山海经》所记怪人,实难确指何人,但说他就是楚人奏《大武》所享祭之先祖,显然是有道理的。由此,从《大武》铜戚图案可以看出,楚人所用《大武》,只是取其舞容,而舍其颂诗。楚人所用《大武》乐的方法,无疑再次证明了《大武》乐舞容与颂诗的脱离。

图1 当然,诸侯所奏《大武》之乐是舞容与颂诗的完全脱离,即《大武》舞容所代表的意义已经变成了各自祖先的丰功伟绩,而不是周天子享祭祖先时所代表的意义。

三、《大武》对颂诗的具体运用和制作时间

从以上对《大武》舞容与颂诗关系的讨论可知,在西周时期《大武》舞容虽然与颂诗内容不是完全的脱离,但舞容与颂诗内容也并非是一一对应的关系。明确了《大武》舞容与颂诗内容的关系,我们就不能从《大武》的各成舞容去判断所用颂诗。正如笔者在《西周<大武>乐章新论》一文中所分析的那样:《大武》乐章的用诗应该从《大武》的组成结构上去分析。经过爬梳,《大武》是由表现武王伐纣之功的《武》乐与表现周公治理之功的《酌》乐组合而成,它所用颂诗是《维清》、《武》、《酌》。从《大武》乐制作的原初意义讲,西周时期周天子所用《大武》乐的舞容显然还是表现文王、武王、周公的功德。我们说此时期舞容与颂诗的脱离,只是指舞容的各个部分没有必要与颂诗所歌唱的内容一一对应。从这一角度再去回顾《大武》乐用诗的具体情况,我们会发现《维清》、《武》、《酌》三首诗足以表达《大武》舞容整体所代表的意义。总的来说,依据《大武》乐的组合情况,西周《大武》乐舞容要表达的整体意义有三个:一是周文王兴周之德,二是周武王伐纣之功,三是周公治理之德。于此,《大武》乐六成由三首颂诗相配,具体歌唱时,可每两成舞容用一首诗。

从季札观乐以及孔颖达的注疏中可以看出,按照“乐必先歌后舞”的原则,《大武》在开舞之前必先歌《维清》:维清缉熙,文王之典。肇禋,迄用有成,维周之祯。《毛诗》曰“缉熙,光明也”“典,法也”,郑玄云“天下之所以无败乱之政而清明者,乃文王有征伐之法故也”,孔颖达正义云“言其祭天乃伐,其法重而可遵,故至今武王用之,伐纣而有成功,致得天下清明”;“肇禋”,《毛诗》云“肇,始。禋,祀也”,即开始祭祀昊天上帝,高亨认为“肇禋”可解为“肇自西土”,如此可备一说;《毛诗》曰“迄,至。祯,祥也”,郑玄笺云:“文王造此征伐之法,至今用之而有成功,谓伐纣克胜也。征伐之法,乃周家得天下之吉祥。”全诗诗意既歌颂文王,又与武王的伐纣灭商结合起来,在《大武》乐开舞之前歌唱十分合适。

当《大武》舞至第二成后,开始歌唱《武》诗:於皇武王,无竞维烈。允文文王,克开厥后。嗣武受之,胜殷遏刘,耆定尔功。

此诗开篇赞叹武王取得的伟大功业,孔颖达正义曰:“此武王可谓无强乎,维其克商之功业。”“允文文王,克开厥后”,显然是说武王秉承文王之功,“有文德哉”“能开其子孙之基绪”。“胜殷遏刘,耆定尔功”点出武王伐纣灭商之行,进而歌颂其成就伟大的功业。从诗意看,《武》诗用于《大武》第二成“再而灭商”之后、第三成“三成而南”之前,显然是非常合适的。

至于歌颂周公之治的《酌》诗当在《大武》乐的第四成后歌唱:于铄王师,遵养时晦。时纯熙矣,是用大介。我龙受之,蹻蹻王之造。载用有嗣,实维尔公允师。“于铄王师”,是对周家威武之师的赞美;“遵养时晦”,是攻取叛乱、变乱为治之意,这两句暗示周公对东南两方的经营治理。“时纯熙矣”,马瑞辰说“纯熙”谓大光明也,意为周公带领周家军队,取乱为治,赢得天下太平。“是用大介”,马瑞辰引《尔雅·释诂》“介,善也”认为:“大介即大善。大善犹大祥也。故下即以‘我龙受之,正谓受此大善耳。”“我龙受之,蹻蹻王之造”,“我”即以周公为代表的周家。王肃云:“我周家以天人之和而受殷,用武德嗣文之功。”“实维尔公允师”,《毛诗》曰“公,事也”,即功;郑玄笺云“允,信也”;“尔”,指武王、文王,句意如郑玄所说:“所以举兵克胜者,实维汝之事信,得用师之道”,即周公把取得天下光明太平的功劳,追述给文王、武王。从追述文王、武王之功来看,《酌》诗又是对前两首诗的总结,放在《大武》乐第四成“南国是疆”之后、第五成“周召分治”之前最为合适。

从上述分析可以看出,《维清》、《武》、《酌》三诗表达的内容和意义与《大武》舞容所代表的意义具有整体上的一致性,即依次歌颂文王、武王、周公之功,在他们三者之中又重在继承和连接,强调后辈对前人之功的承继和发扬。这说明《维清》、《武》、《酌》用于《大武》是一个自足的整体,通过三首诗的歌唱,足以表现周家开国基业的历史。于此,《大武》被后世天子用来享祭周家先祖是非常合理的。

关于《大武》乐的制作时间,按《吕氏春秋》、《毛诗》的记载,《大武》实是周公所制。对于《武》乐与《酌》乐的制作,显然与周公的作为有着密切的联系。而由《武》与《酌》组成的《大武》乐当制作于周公去世之后的周成王朝。《礼记·祭统》记载:

昔者,周公旦有勋劳于天下。周公既没,成王、康王追念周公之所以勋劳者,而欲尊鲁;故赐之以重祭。外祭,则郊社是也;内祭,则大尝禘是也。夫大尝禘,升歌《清庙》,下而管《象》;朱干玉戚,以舞《大武》;八佾,以舞《大夏》;此天子之乐也。康周公,故以赐鲁也。子孙纂之,至于今不废,所以明周公之德而又以重其国也。

从这一段文字中可以看出,成王、康王之所以能够赐于鲁国用《大武》乐,前提是《大武》乐已经制成。由《大武》乐的构成情况来看,《大武》吸收了歌颂周公之德的《酌》乐。把《酌》乐编进国家重大的祭祖礼乐之中,这种作为放在周成王朝更为合理。《史记》云:“成康之际,天下安宁,刑错四十余年不用。”“周之成康”成为后世表达世事太平的一种标杆。在“天下安宁”之际,制作享祭祖先的《大武》之乐更符合人们歌功颂德的心理。另外,《大武》是表现武王伐纣和周公治理的乐舞,其中四成是“南国是疆”,“南国”据郭人民考证指“包括今陕南、豫南、鄂北之地”。因此,“南国是疆”与《左传》所记“汉阳诸姬”的分封有密切关系。又据“安州六器”所载周昭王南伐荆楚经过唐、厉、随等国,并在唐国整治军队,可见“汉阳诸姬”的分封一定在周昭王之前,即成康之世。简而言之,《大武》之乐的最终完成于情于理都应该在周公去世之后的成王朝。

四、《大武》在祭祖典礼中的运用

关于《大武》在祭祖典礼中的运用程序,前人多有探讨。杜佑《通典》吉礼记载:

(三献)时堂上以夹钟之调歌,堂下以无射之调,作《大武》之乐……自九献之后(王)遂降,冕而揔干,舞《大武》之乐,以乐尸。

孙诒让指出:“杜以奏属堂下,歌属堂上及舞在献毕,说并得之。但奏以迎尸,歌以将神,并当在二祼之前,杜谓三献始作乐,说尚未审尔。”孙诒让与杜佑的观点并不冲突,正如刘源所说“迎尸、二祼降神用乐与以后诸献不同”,所以杜佑没有一起说明。《周礼》云“王出入则令奏《王夏》,尸出入则令奏《肆夏》,牲出入则令奏《昭夏》”,即为在三献之前,所奏之乐应是《九夏》之三夏。从三献起,就开始演奏《大武》之乐了。《礼记》中说“升歌《清庙》,下管《象》,朱干玉戚,冕而舞《大武》”,其中“升歌《清庙》”孔颖达云“升乐工于庙堂而歌《清庙》诗也”,“升歌《清庙》”之意显然是用于降神,处于“三献”之前。“下管《象》”之《象》即《大武》中之《武》乐,孔颖达云“堂下吹管,以播象《武》之诗”,可见在升歌《清庙》之时,堂下用匏竹吹奏《武》乐。“下管《象》”时,应该进入“三献”,《大武》乐也开始演奏,此后一直到九献,堂下均奏《大武》。

从三献至九献之间的时间,《周颂》中的祭祖诗即开始歌唱。赵沛霖在《诗经研究反思》一书中认为:《周颂》的祭祖诗应包括以下诗篇:《清庙》、《维天之命》、《维清》、《烈文》、《天作》、《昊天有成命》、《我将》、《时迈》、《执竞》、《思文》、《有瞽》、《潜》、《雍》、《载见》、《丝衣》、《赉》、《般》。按《毛诗》、孔颖达、朱熹等人的说法,《丰年》、《闵予小子》、《访落》、《敬之》、《小毖》、《桓》、《酌》等篇,也是祭祖诗。当然,这些祭祖诗篇章不免存有争议,但我们把祭祖诗看成一个整体,就能够说明一些重要的问题,祭祖诗是用于祭祖典礼之中,而周代的祭祖典礼则丰富得多。

《周礼·大宗伯》曰:“以肆献祼享先王,以馈食享先王,以祠春享先王,以礿夏享先王,以尝秋享先王,以烝冬享先王。”这些都是常祀,另外还有临时祭告,从中可见周人祭祖典礼的繁复。关于常祀,郑玄注云“宗庙之祭,有此六享。肆献裸、馈食,在四时之上,则是祫也,禘也。”贾公彦注疏云:“此一经陈享宗庙之六礼也。此经若细而言之,即有六礼,总而言之,则亦有三等之差。肆献祼是祫之大祭,以馈食是禘之次祭,以春享以下是时祭之小祭。若以总用衮冕大牢言之,此亦皆为大祭也。……此六者皆言享者,对天言祀、地言祭,故宗庙言享。享,献也,谓献馔具于鬼神也。”可见,就常祀中的六祭而言,也各有大小、轻重之别,更不要说其他名目繁多的祭祖典礼了。所以,要考察《周颂》中祭祖诗篇的具体运用场合,必须对这些繁琐的典礼仪式进行梳理。这是一项浩大而繁重的工作,而且由于对资料阐释角度的不同,即使真正做出来,也有令人难以信服之憾。然而,无论典礼如何繁复,《周颂》祭祖诗篇如何难解,有一点却是十分明确的,那就是《周颂》中的这些祭祖诗篇都在《大武》的配乐下在具体典礼中歌唱。至于具体歌唱哪些篇章,依据于祭祖典礼的种类、祭祀的对象以及祭祀场面的不同而定。依据祫、禘、四时祭、临时祭以及单祭合祭的不同,《周颂》中祭祖诗篇的具体运用也分分合合、难以确指。综合而言,就前述祭祖诗篇来看,《清庙》用于升歌,《维清》、《武》、《酌》用于“九献”后的《大武》乐,《雍》又名《彻》用于典礼的最后,其他祭祖诗都是在《大武》的配乐下歌唱。

《周颂》祭祖诗在典礼中的运用基本上以《大武》的配乐为背景,由于祭祀对象的变化,祭祖诗也在不断地创作之中,但这并不影响《大武》乐在“九献”之礼中的使用。如鲁国作为周公之后,有权利使用《大武》享祭先祖,而他们在使用《大武》乐的同时,也创作出了《鲁颂》。鲁国的这种现象说明,在祭祖典礼中,《大武》乐作为“九献”中的背景音乐,并不会限制堂上颂诗的演唱,因而也就不会影响新的祭祖诗的产生和创作。

按照祭祖典礼程序的安排,《周颂》中的祭祖诗在“九献”之内歌唱完毕后,周天子就开始帅群臣而舞《大武》了。《礼记·祭统》云:

及入舞,君执干戚就舞位,君为东上,冕而总干,率其群臣,以乐皇尸。是故天子之祭也,与天下乐之;诸侯祭也,与竟内乐之。冕而总干,率其群臣,以乐皇尸,此与竟内乐之之义也。

郑玄注云:“‘君为东上,近主位也。‘皇,君也。言君尸者,尊之。”孔颖达正义曰:“此一经明祭时,天子、诸侯亲在舞位,以乐皇尸也。”可见,这一段所说的“执干戚就舞位”,就是周天子在“九献”之后亲舞《大武》的情形。

综上所述,《周颂》中的大部分祭祖诗篇是在祭祖典礼中的“九献”歌唱,而《维清》、《武》、《酌》三诗是在“九献”之后的天子亲帅群臣舞《大武》时歌唱,两者所用时间不同,所以不宜混淆。

责任编辑:奚劲梅

注释:

①高亨:《文史述林》,中华书局,1980年,第87页。

②梁锡锋:《〈昊天有成命〉属〈大武乐章〉考辨》,《四川师范大学学报(社会科学版)》,2004年第2期。

③孙作云:《周初大武乐章考实》,河南大学出版社,2003年,第443445页。

④李山:《诗经的文化精神》,东方出版社,1997年,第151页。

⑤详见笔者所著《西周〈大武〉乐章新论》,《湖北大学学报》2012年第1期。

⑥李山:《诗经的文化精神》,东方出版社,1997年,第151页。

⑦李山:《周初〈大武〉乐章新考》,《中州学刊》2003年第5期。

⑧傅天佑,郑家茂:《新发现的“大武”青铜戚》,《中国文物报》1994年12月25日。

⑨俞伟超:《大武闢兵”铜戚与巴人的“大武”舞》,《考古》,1963年第3期。

⑩马承源:《再论“大武舞戚”的图象》,《考古》,1965年第8期。

刘全志:《西周〈大武〉乐章新论》,《湖北大学学报》2012年第1期。

司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第134页。

郭人民:《文王化行南国与周人经营江汜》,《河南大学学报》(社科版),1980年第2期。

刘源:《商周祭祖礼研究》,商务印书馆,2004年,第183页。

赵沛霖:《诗经研究反思》,天津教育出版社,1989年。

《论语·八佾》:“三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆。奚取于三家之堂?”钱穆先生作注:“‘以《雍》彻,《雍》,周颂篇名。……古礼祭已毕,撤祭馔,乐人歌诗娱神。《雍》之篇为周天子举行祭礼临撤所唱之诗,三家亦唱《雍》诗撤祭馔。”可见,《雍》用在祭祖典礼的最后。