论漆艺与中国古代乐器

潘天波 胡玉康

在中国,漆艺与古乐器有着不解之缘。早在《诗经》中

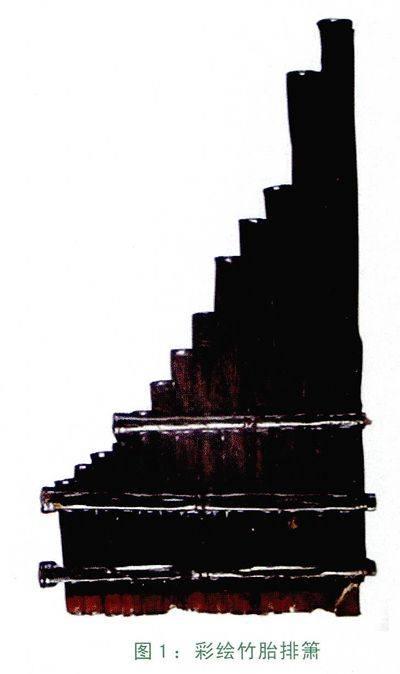

就有琴瑟与大漆的记载:“椅桐梓漆,爰伐琴瑟。”所谓漆艺,即漆工艺。中国大漆素有“国漆”身份,漆器艺术跻身“国粹”行列。在世界音乐史上,中国古代漆乐器是独一无二的。据考古发现,古代漆乐器有排箫、篪、琴、瑟、琵琶、笛、筑、虎座凤架玄鼓、竽、竽律、木编钟等种类。如湖北随县曾侯乙墓出土过战国早期的13管漆排箫与两支漆篪,曾侯乙墓和长沙五里牌楚墓均出土过10弦漆琴,最为著名的要数出土的现藏故宫博物院的唐代漆琴“大圣遗音”和“九霄环佩”。春秋战国时期十分流行漆瑟,目前出土最早的是长沙马王堆1号墓出土的漆瑟,1957年信阳长台关出土绘有狩猎场面的漆瑟,虎座凤架玄鼓是典型的战国时期楚国打击漆乐器。漆瑟在两汉时期多见于画像石,唐代琵琶盛行,漆瑟只在民间流传,唐宋后漆瑟形制有所改变,与筝相似。琵琶大约在东汉时期由西域传入我国,新疆尼雅汉代精绝国遗址中曾出土过漆琵琶残片,凡此不赘列。可见中国古代乐器多用大漆髹涂,漆艺赋予乐器之美,乐器也成就漆艺之韵,它们之间同理同性,相辅相成、互为反哺。

一、 品性:漆艺之道与乐器之理

大漆的品性是中国古代漆乐器制作的首选因素。大漆的黏性与防蚀、耐酸碱、防潮、耐高温等品性为制造古乐器提供物理依据。大漆之道与乐器之理的同构性,正所谓“道器不二”。

髹漆是制作琴瑟时不可或缺的重要环节。漆面坚硬, 漆膜可以保护乐器外体免受侵蚀;漆膜有弹性,对于传音、共鸣皆有改善,更可衬出乐器音韵悠长绵远;漆膜温润含蓄,不仅使乐器卓显高贵典雅,更可烘衬乐器的东方传统韵味。大漆的黏性为乐器制作提供天然“乳胶”,成语“如胶似漆”道出天然漆的重要品性:黏性。漆乐器正是利用大漆的附着力而使漆乐器稳固而美观,譬如战国时期彩绘竹胎排箫各箫管的排列边,就是利用大漆粘固。大漆有防蚀、耐酸碱、防潮、耐高温等化学属性,它为古乐器物理属性提供保障。最为重要的是漆膜对乐器发音系统有一定改善作用,譬如排箫音色纯美,宛如自然流云清风,素有“天籁之音”的美称。大漆作为髹饰漆器外表的艺术,它具有音乐般的品性。漆色光泽静幽典雅,具有排箫音色之美。曾侯乙墓出土的“彩绘竹胎漆排箫”,通体黑漆为地,用朱、黄色漆髹绘三角纹样,口沿髹朱色。以当今色彩学中图谱来分析,黑与红的搭配也是一种理想的搭配。红色波长最长,纯度最高;黑色波长最短,纯度消失。由此可见,古时漆乐器多以朱黑二色髹饰是符合色彩科学道理的。漆色的黑有其他黑色所没有的含蓄、蕴藉,给人以深沉内敛的美感,更烘托出乐器典雅深邃的传统东方文化意蕴。不仅是排箫,古代琴瑟髹漆也是如此,如湖北随县战国初期曾侯乙墓出土的十弦琴,通体涂布厚黑漆。南北朝时期的古琴“万壑松风——仲尼式”,中层为坚硬的黑漆,表层为薄栗壳色漆。隋琴“万壑松——霹雳式”,面为黑及栗壳色间朱漆,底栗壳色漆。唐琴漆色也主要以黑色、栗壳色为主,朱砂琴较为少见。这些乐器之髹足以彰显中国古代乐器之韵。

漆艺材料之道与乐器之理也是同构的。材料美是古代乐器工艺美自身的必然选择,譬如大漆对颜料的选择,由于大漆含有漆酸,凡是含有锌、铜、铁、钙、钠等金属化合物与大漆之漆酸是相克的,一旦与漆酸起化学反应而变暗黑,则不能入漆。《淮南子?览冥训》曰:“慈石之引铁,蟹之败漆”,同书《说山训》也曰:“漆见蟹而不干”。“蟹之败漆”与“漆见蟹而不干”意思是蟹黄与大漆相克。现代漆化学研究表明,生漆主要成分有漆酚、树胶、水分等,主要成分为漆酚,漆酚遇到蟹黄后,甲壳素的水解产物壳多糖就产生了保湿作用,如蟹黄污衣,能以蟹脐擦之即去;同样漆毒患者,也可搽蟹黄治疗。“漆见蟹而不干”为同样道理,也就是漆酚遇到蟹黄后而生产过量水分而不干。说明古人不使用“蟹黄”入漆,其原因大概在于“漆见蟹而不干”。说明古人对漆材料的认识已经相当成熟,这些认识为漆乐器的制造提供理论依据与实践支撑。对于乐器工艺而言,认识大漆材料对于制造乐器本身的适应性是首要的。《梦溪笔谈》曰:“琴材欲轻、松、脆、 滑,谓之四善。”(《梦溪笔谈》(卷五 乐律一)琴材对于制琴的规定性,或者说材料美对于造物的特殊规定是工艺成败的关键。《梦溪笔谈》又曰:“材中自有五音”(《梦溪笔谈》卷六 乐律二),说明材料美是漆乐器工艺美的前提,材料中自有工艺的决定性因素。同时《梦溪笔谈》曰:“相材之法视其理”(《梦溪笔谈》卷十八 技艺),譬如大漆之漆膜,对于漆乐器来说,就是尚好的材料,湖北随州市曾侯乙墓出土过彩绘竹胎漆排箫就是例证。材料是漆工艺的基础,造乐器要“善度材”,材料美是漆乐器形式美的凭借;而且漆“材中自有五音”,具有天然的个性与自然的品质。

漆艺天然性与乐器质地美是匹配的。大漆是自然赋予古代人制造乐器的天然材料。没有材料,就无工艺可言。漆材料来源于它的个性:自然。漆艺材料之天然是一种“天巧”,即不假雕饰,自然工巧。漆艺材料美有“天工”与“开物”之双重规定,这为古代漆乐器的天然质地美与肌理美提供保证。如利用大漆的半透明性,罩染大漆于漆乐器身上,大漆的天然美在光线与肌理的映衬下,就格外“巧夺天工”。漆艺之天然也是漆乐器之天然,古代乐器材料为天然竹木与天然漆,孤立的竹木与大漆本身的天然性无所谓美不美,它们就是天然而已,但在漆艺里,天然漆、天然竹木与漆艺的结合就显出“天巧人工”之美。正宗的漆乐器工艺以天然为上,如果不依赖于良材,漆乐器就没有真正的工艺之美。生漆就是天然的良材,它是漆乐器立足的根基,离开了良材,抑或天然的良材,就没有正宗的漆乐器工艺。天然的美是自然赋予的美,所以漆乐器是自然的恩赐。漆乐器“择于自然”,也“近于自然”。如战国楚国漆艺,在材料上,漆艺源于自然;在造型上,漆艺近于自然。如江陵出土的漆凤鸟虎座鼓架等。总之,自然是漆艺的母体,漆艺赋予了漆乐器的自然美。

自然美对于漆艺来说,是人们创造艺术赋予的。大漆永恒的颜色——黑,无与伦比。漆黑是黑之极致,没有任何一种材料之黑能超过大漆的。大漆之黑,黑的含蓄,黑的深沉,黑的隽永,这也是当今任何一种黑所达不到的。如“大圣遗音”琴,通身漆黑色,黑得高贵与深邃。大漆之红,红的鲜艳、红的厚重,不轻飘,这在所有的绘画材料里无有任何红可以达到(红是大漆和朱砂混合的),千百年不退色。大漆就是“悦目的颜色”,即和谐的形式。这就是漆乐器的艺术形式赋予自然的美,漆艺的色彩形式赋予了大漆的美。大漆的美还在于本质的美。“漆黑一团”:漆黑极致天性;“漆身为厉”:漆外之品德;“以胶投漆”:大漆情感美;“乌漆墨黑”与“黑漆燎光”:大漆视觉之赞;“面如凝脂,眼如点漆”:大漆人性美。这些词语道出了漆本身的本质美,即品性美,所以,大漆的品性也就赋予漆乐器的品性,漆乐器的品性也反映大漆的品性。如“九霄环佩”琴上的篆书与方印都见古琴的文人书卷气息与“漆方士”与“漆妃”的高贵美誉相得益彰。天然的美是艺术赋予的美,但并不否定漆艺材料本身的质地美。质地是材料的物理性质与组织结构,不同材料的质地不同,所呈现的肌理特征也是有差异的。漆艺材料的质地美是静寂的、厚重的、实用的。但不同质地的材料给予我们的审美享受是不一样的。如器乐的木材肌理轻松、流畅、纯粹;竹子质地高贵、典雅、透亮。古代漆乐器的漆黑之美与现代某些化学涂料浮上来的刺目贼亮是大相径庭的。与质地关联的另一元素就是肌理,肌理是材料的物理组织结构,被我们视觉的或触觉的感知质感,它具有流动的、想象的、实用的个性美。漆艺材料如木材、竹子固有的年轮肌理是天然的,它所给予漆乐器的质感也是天然的漆乐器所创造出来的肌理,构成了它们的“细部”,这些“细部”是构成漆乐器的特色与灵魂。漆乐器的立体效果与流动乐感在这些“细部”中豁然流溢。所谓漆乐器的质感美,就是这些“细部”的肌理美所映衬出来的美。大漆肌理的形成与大漆色彩的局限性也是有关的,正是大漆色彩的局限性决定自身品格的包容性,从而形成丰富的肌理。

二、髹饰:漆艺之韵与乐器之美

漆乐器在色彩、文饰、髹绘等形式上具有大漆的装饰之美,足见大漆与乐器静穆与神韵。古人对琴瑟的彩绘装饰始终没有停息,既有战国时期的“彩绘楚瑟”出土,又有唐琴实物留传至今。唐瑟实物虽罕见,但唐代诗人李商隐著名诗篇《锦瑟》给我们描绘出唐瑟面貌:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。”此诗标题就是以乐器“瑟”来命名,还加一个“锦”字加以修饰。可见,即使在李商隐所处的唐代,瑟同样不是素面素色,而是精心地加以装饰。

漆艺之“装饰”,中国古人称其为“髹饰”。在春秋战国后期,青铜器退位,漆器兴起就与当时人们认识到大漆可塑性是有关联的,温润如玉的大漆被广泛运用于生活器具上,漆碗、漆筷、漆杯、漆家具、漆车、漆农具等生活器具是大漆的天地,漆乐器为娱乐器具也不例外。大漆能给予漆乐器的口感美、手感美,甚至光感美、听觉美的享受。例如漆排箫与口接触,口感不凉而温润;与手接触,手感不冰不糙而光滑;乐器与乐器的碰撞,声响不闹而宁静;磨漆器具,光可鉴人的视觉美是其他器物无法比拟的。同样漆乐器上的漆画,也是环境空间中的天使,它们能带给我们精神陶冶与审美享受。此外,大漆的红与黑色彩搭配也是美轮美奂。诸如此类大漆可塑性为漆乐器的装饰提供潜质。(清)张岱 在《陶庵梦忆?金山夜戏》中曰:“经龙王堂 ,入大殿,皆漆静。”漆静,说的就是大漆的个性特质:静寂无喧、沉稳不闹、厚重沉稳。也见大漆作为装饰物的美学潜质与乐器本身追求稳重、平衡与安静等物理元素是同构的。当然,不同漆色给我们的心理重量是有差异的,譬如物理重量相同的朱漆排箫与黑漆排箫,在心理重量上,黑漆排箫明显要厚重。说明大漆色彩有装饰的心理与审美特质的差异。大漆作为器物的“表层”,形同衣服。最妙的是“漆衣”道出大漆装饰实用与审美特质,我们把“漆皮”称为“漆衣”,也就道出大漆装饰特质:实用与美饰。漆乐器“漆衣”之用与“漆衣”之美也就在于此。坚硬的漆膜就是保护漆乐器的“防护服”,魅力的漆纹也是手持漆乐器的“防滑剂”,厚实的漆皮就是很好的“防潮物”。大漆作为装饰材料潜质与特质历来备受褒奖,尤其是它的高贵品质与雅士风范。在宋代陶穀在《清异录?器具》中曰:“造赤漆小版,书其上,僕吏以帊蒙传去,……故又有‘漆方士、‘漆雕开之名。”鲁迅索性把黑墨称为“漆妃”,他说:“君友漆妃兮管城侯,向笔海而啸傲兮”,(鲁迅《集外集拾遗补编?祭书神文》)“漆方士”儒雅与“漆妃”高贵正好显示大漆作为装饰个性特质。可见大漆作为古代乐器的材料与它本身高贵身份也是有关联的,尤其是大漆欲流的光泽,有如音乐流动的节奏,漆膜温润含蓄、音韵悠长而绵远具有东方音乐的美学神韵。

漆画之韵是漆乐器之美的重要装饰选择。漆画的史料记载早在《韩非子?外储说左上》中就有“客有为周君画荚”的文字出现,即“客有为周君画荚者,三年而成。……望见其状,尽成龙蛇禽兽车马,万物之状备具。”这画荚者当是战国著名的漆画大师了,荚上漆画能使“周君大悦”已昭示漆画的魅力与漆画家艺术之精湛。至汉代,漆画在文献中频繁出现,如《后汉文?应劭》:“至作漆画屐,五采为系。”《盐铁论?散不足》载“采画丹漆”、“采画暴干”等史实。北魏时期《齐民要术?漆》曰“凡木画、服翫,……以布缠指,揩令热彻,胶不动作,光净耐久。”其中“木画”,即漆画。“揩令热彻”,当是“揩漆”。战国时期河南信阳长台关楚墓出土的“彩绘漆瑟残片”是现知我国最早漆乐器之“漆画”。漆的色彩远次于西方油画水粉水彩材料那样亮而饱和,所以漆画在色彩表现上远劣于油画色彩的千变万化。但是漆画材料的表现力是由漆性决定的,即漆画家借助漆材料的质感及材料肌理的半透明性所产生装饰性与平面化的美,如生漆打磨推光能发出美丽的光泽。漆画的美不仅是材质的美,也是工艺的美,这是其他画种无法替代的。漆画家刀光笔影、画形磨态、粘金贴银、镶壳嵌箔、撒粉填漆、地气材美、天时工巧等工艺之美,在国画与西洋画中是无法实现了。大漆的这些特点为漆乐器的绘画装饰提供理论上与实践上的可能。

三、文化:漆艺与乐器之互哺

在文化上,大漆之道与乐器文化之间交相辉映,使中国古代乐器浸透东方音乐文化神韵与独特文化内涵,也就是说,漆艺赋予漆乐器之美,乐器文化反哺漆艺之韵。

漆乐器与漆艺在文化性上有天然亲缘性。上古时帝王每食必乐,诗、乐、舞、食通常是一体的。其中,乐器、酒器等不乏漆器。梁代费昶《赠徐郎诗》曰:“殷勤胶漆,留连琴酒。” 诗人用漆琴瑟来抒发情感,寄托理想与仪式伦理,已成为中国文化和理想人格之象征。譬如出土的漆排箫参差如凤翼。唐代沈佺期《凤箫曲》:“昔时嬴女厌世纷,学吹凤箫乘彩云。”楚人以凤作乐器的母体,是楚文化中凤鸟文化崇拜的象征。楚地以“凤”为自己的审美图腾,“凤”成为楚人共同的祖先。在楚国的文物中,凤的器型、图像、绣像和雕像不胜枚举,如“虎座凤架鼓”等,楚国的凤纹彩绘可谓千姿百态。

漆的艺术能作为音乐般的艺术表现于器物之上,供人们享受,在这一点上,大漆与音乐的情感享受功能是相同的。譬如《国风?唐风?山有枢》曰:“山有漆,隰有栗。子有酒食,何不日鼓瑟?”《诗?秦风?车邻》曰:“阪有漆,隰有栗。既见君子,并坐鼓瑟。”在美丽的阪(秦地,今天水一带)地,“并坐鼓瑟”,不亦乐乎!琴瑟之巧与大漆之灵具有情感寄托与象征意义。庾信《和赵王看伎诗》曰:“琴曲随流水。箫声逐凤凰。”吴声歌曲《七日夜女郎歌九首》曰:“箫管且停吹。展我叙离情”诗人用排箫来抒发情感、寄托理想已成为中国文化和理想人格之审美象征。唐代诗人王绩在《古意六首》中曰:“幽人在何所,紫岩有仙躅。月下横宝琴,此外将安欲。材抽峄山干,徽点昆丘玉。漆抱蛟龙唇,丝缠凤凰足。”其“宝琴”与“漆抱蛟龙唇”构成一幅月下漆乐之幽思的图画。漆之宝琴,寄托了作者对生命个体的无限忧思之情。可见诗中大漆的文化内涵远远超越了它的本身。

“漆”与“琴”之美学真谛,还在于它们在文学性与情感性上能够达到品性的契合无间。譬如“如胶似漆”与情(琴)感的亲密,在意象上就具有同一性。唐代韦应物《拟古诗十二首》曰:“有客天一方,寄我孤桐琴。……漆以固交深。”南朝宋代鲍照《拟客从远方来诗》曰:“客从远方来,赠我漆鸣琴。木有相思文,弦有别离音。”李商隐《李肱所遗画松诗书两纸得四十韵》曰:“报以漆鸣琴,悬之真珠栊。”韦应物《咏琴》以琴寓情,借漆喻志,借琴与漆的文化内涵以及两者之间的内在默契抒发自己的幽怅情感:“有客天一方,寄我孤桐琴。……弦以明直道,漆以固交深。”可见,漆乐器与生俱来的文化品格更能彰显大漆深沉内蕴的文化性、民族性与历史感。

四、简短的结语

古代乐器与漆艺根植于中华传统文化的丰沃土壤,承载蕴涵了中华民族源远流长、绚烂多彩的历史文化内涵,其内蕴的文化性、审美性、民族性几乎与生俱来。天然的温润如玉的漆艺乐器具有磨漆的大气富有的视觉美,漆膜温润而光滑的口感美与触觉美,漆器与漆器的碰撞,静穆而不闹的听觉美,大漆给人们带来的质感与量感也是古乐器的审美诉求。古代乐器与漆艺延续着中华民族灿烂悠久的漆文化血脉,有着数千年漫长的文化沉淀和审美累积。在我们对传统文化的回首和重视中,这对有着亲缘关系的古老文化将必将重焕光彩,卓显东方古典文化之神韵。

参考文献

[1]于润洋《音乐美学史学论稿》,北京:人民音乐出版社1986年版。

[2]胡玉康《战国秦汉漆器艺术》,西安:陕西人民美术出版社,2003年版。

[3]管建华等主编《中国音乐文化大观》,北京大学出版社,2001年版。

[4]中国艺术研究院音乐研究所等编《古琴曲集》,北京:人民音乐出版社,1962年版。

[5]袁静芳编著《民族乐器》,北京:人民音乐出版社,1987年版。

潘天波陕西师范大学美术学院设计学专业博士

胡玉康博士,陕西师范大学美术学院教授,博士生导师

(责任编辑荣英涛)

——2023湖北漆艺三年展作品选