脑梗死恢复期气虚血瘀证患者中医临床路径评价与思考

王嘉麟 郭蓉娟 张允岭 贺立娟 邢佳 耿东 王椿野 李麒豫 史华伟 熊航

临床路径是一种标准化的综合治疗模式,可最大限度地合理利用医疗资源,规范医疗行为,以保证更好的医疗质量[1]。国外对于临床路径的研究[2]早在1985 年,它可使患者从入院到出院按计划进行,从而避免康复的延迟,减少资源的浪费,是控制医疗费用和保证医疗质量的一种成功手段,一开始主要在外科等诊疗措施较简单的部分实施,取得了较好的疗效,之后开始逐渐发展至内科。在中国,临床路径的有关研究起步较晚,而制定中医临床路径更是近3 年的事情,它与传统治疗相比有哪些优势,目前尚未见有关报道。为此,以脑梗死恢复期气虚血瘀证为切入点,开展如下研究工作,用以评价脑梗死恢复期的中医临床路径方案的有效性与可行性。

1 对象和方法

1.1 对象

课题组选择了来自2011 年1 月至12 月东方医院病房的脑梗死恢复期气虚血瘀证患者32 例,按照国家中医药管理局医政司2010 年颁布的《22 个专业95 个病种中医临床路径》中风的临床路径[3]9-13治疗(简称路径组),其中变异2 例(变异是指治疗过程中发生了病情变化,或出现严重并发症,导致住院时间延长,费用增加,严重者可退出本路径),本次研究病例变异的主要原因是合并肺部感染导致住院天数延长,不能参与统计,余入路径30 例包括男性12 例(占40%),女性18 例(占60%);年龄在60 ~75 岁,平均(65±8.92)岁;病程1 ~3 个月,平均(1.4±1.34)个月;治疗天数14 ~21 天,平均治疗天数(19.8±2.82)天。治疗措施按照《中风病(脑梗死)恢复期中医临床路径标准住院表单》、《22个专业95 个病种中医诊疗方案——中风病(脑梗死)恢复期诊疗方案》中气虚血瘀证治疗方案[3]10-14执行,主要包括:(1)口服中药汤剂:以益气活血的补阳还五汤加减(生黄芪30 g、全当归10 g、桃仁9 g、红花9 g、赤芍15 g、川芎6 g、地龙9 g 等);(2)针灸:肢体偏瘫:手足十二针(双侧曲池、内关、合谷、足三里、三阴交、阳陵泉);构音障碍,吞咽困难:廉泉、外金津、外玉液、承浆、地仓透颊车;(3)推拿;(4)中药熏洗:桃仁30 g、红花30 g、吴茱萸30 g、附子50 g、肉桂30 g、鸡血藤30 g。将双侧下肢放入装有药物的塑料袋中,后放入盛有热水的桶中,水温保持在38 ~40 摄氏度之间,每次泡30 ~45 分钟,每天2 次,10 ~14 天一疗程;(5)康复训练:包括物理治疗(良肢位设定、被动关节活动度维持训练、体位变化适应性训练、平衡反应诱发训练、抑制痉挛训练、吞咽功能训练)、作业治疗、语言康复训练等;(6)静点中药注射液;(7)内科基础治疗。

按照性别构成比、年龄、病程、治疗天数、NIHSS量表分、Barthel 指数(病情程度)配对选择去年同期的30 例脑梗死恢复期气虚血瘀证患者(简称传统组),进行疗效与费用的比较。其治疗措施主要为:(1)内科基础治疗:同路径组;(2)静点中西药注射液;(3)中医汤剂:同路径组;(4)针灸:同路径组;(5)康复训练:同路径组。

1.2 研究方法

1.2.1 纳入标准 (1)选用1995 年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》中的脑梗死诊断标准[4];(2)病程在2 周至6 个月;(3)符合《普通高等教育中医药类规划教材——中医内科学》气虚血瘀证[5]证型诊断:主症:半身不遂,口舌歪斜,言语謇涩或不语,偏身麻木,兼次症:气短乏力,口角流涎,自汗出,心悸便溏,手足肿胀,舌暗淡,苔薄白或白腻,脉沉细、细缓或细弦。符合一个主症,两个兼次症,即该证型成立。

1.2.2 排除标准 (1)脑卒中病情严重或伴有意识障碍、伴明显失语、失用、严重认知功能障碍不能配合检查者;(2)合并严重心功能衰竭、肺功能衰竭、恶性肿瘤或其他严重躯体疾病不能配合检查者。

1.2.3 研究工具 (1)日常生活能力评定:采用Barthel 指数(Barthel Index),分数越低提示生活能力越差;(2)神经功能缺损评定:采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS),NIHSS 分数越高表示神经损伤越严重;(3)各类费用[3]:采用国家中医药管理局医政司2010 年颁布的《22 个专业95 个病种中医临床路径》中风病的临床路径及有关费用列表。

1.2.4 疗效判定 选择神经功能缺损评分减少率作为临床疗效判定。神经功能缺损评分减少率=[(治疗前NIHSS 评分-治疗后NIHSS 评分)/治疗前NIHSS评分]×100%。基本痊愈:神经功能缺损评分减少91%~100%;显著进步:减少46%~90%;进步:减少18%~45%;无效:减少<17%或增多18%以上。

1.3 统计学处理

将有关数据进行数字化处理,输入计算机,采用Microsoft Office 办公软件中的Access 建立数据库,并使用SPSS 16.0 统计软件包进行数据的描述性分析、χ2cmh 统计、t 检验,以上均以P <0.05 为基准分析。

2 结果

2.1 治疗后量表分数比较

路径组与传统组患者经过治疗后,在NIHSS 量表分及Barthel 指数上均有统计学差异(P <0.05,或P <0.01),其中路径组的NIHSS 分数低于传统组,Barthel 指数高于传统组。见表1。

表1 两组患者治疗后NIHSS 量表分、生活能力评价比较

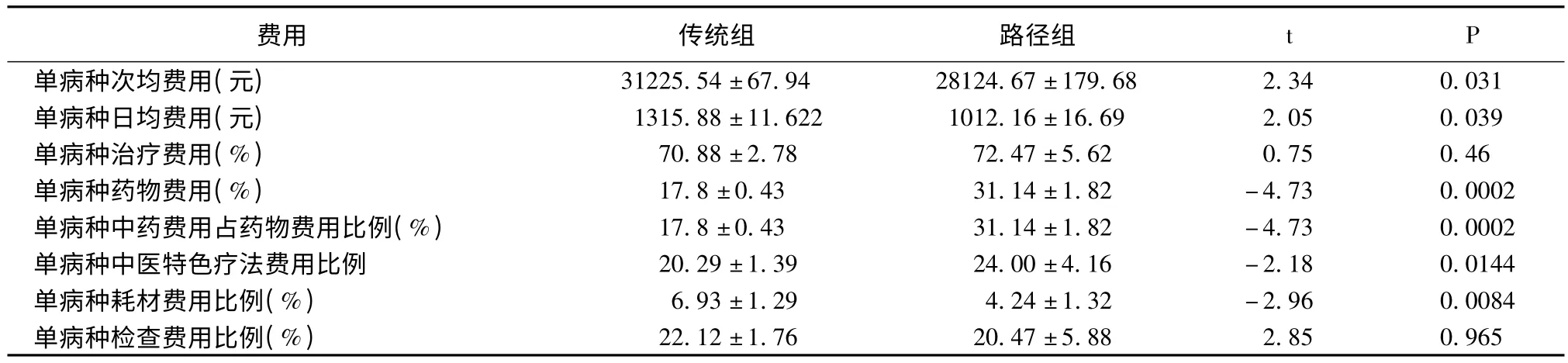

2.2 治疗所需各类费用比较

除单病种治疗费用(%)、单病种检查费用比例(%)外,路径组与传统组患者在各类费用上均有统计学差异(P <0.05,或P <0.01),其中路径组在单病种次均费用、单病种日均费用、单病种耗材费用比例(%)上低于传统组,在单病种药物费用(%)、单病种中药费用占药物费用比例(%)、单病种中医特色疗法费用比例(%)高于传统组。见表2。

表2 两组患者治疗所需各类费用比较

2.3 临床疗效评估比较

路径组的临床疗效优于传统组,组间比较差异有统计学意义(χ2=4.39,P <0.05)。见表3。

表3 两组患者临床疗效评估比较(例)

3 讨论

脑梗死的中医临床路径是针对中风病建立一套标准化中医医疗模式与治疗程序,包括诊断、治疗、康复、护理、结果评价等过程,以及完成这些工作的进度表和路线图。它是一种质量效益型医疗管理模式,核心理念是不断改进质量,控制医疗费用,减少无效支出,提高患者满意度。其结果是建立一套标准化的医疗模式[6-7]。本研究以脑梗死气虚血瘀证为例,探讨实施临床路径与传统治疗方法的疗效及费用比较。

经统计发现在神经缺损程度改善方面,路径组的NIHSS 量表分低于传统组,在日常生活能力评估方面,路径组的Barthel 指数相对较高,提示日常生活能力恢复较好,总有效率约93.33%,优于传统组的70%,提示增加中医药特色治疗,充分发挥中医药特色,采用综合干预方法,如针灸、药物熏蒸、推拿等疗法,无论在神经缺损程度方面,还是在日常生活能力方面,均有效提高了临床疗效,从而提高患者依从性,总体疗效满意,临床路径可行。路径组患者的总体费用明显低于传统组,其原因可能在于增加了中医治疗比例,如药物熏蒸及按摩等措施,相对西药注射剂廉价,在一定程度上减轻了经济负担。

将来有必要增加脑梗死恢复期常见并发症,如肩手综合症、认知、情绪障碍的疗效评价,也是今后工作的重要内容之一,另外,可增加血压、血糖、血脂达标程度及脑梗死危险因素知晓率的评价。

[1] 张秀娟,田晔,王新来,等. 脑梗死临床路径应用价值[J].中外医学研究,2011,9(26):3-6.

[2] Mosher C,Cronk P,Kidd A,et al.Upgrading practice with critical pathways[J].Am J Nurs,1992,92(1):40.

[3] 国家中医药管理局医政司.22 个专业95 个病种中医临床路径(合订本)[M].北京:国家中医药管理局,2010.

[4] 中华医学会全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管病疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[5] 王永炎,李明富,戴锡孟.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,1994:128.

[6] 王军波,李云英.临床路径的国内研究现状(之一)[J].中医耳鼻喉科学研究杂志,2011,10(2):4-6.

[7] 郭向群.临床路径在脑梗死患者中的应用[J].中国伤残医学,2010,18(6):101-102.