中药复方有效成分组相关研究方法的研究进展

宋芳娇 曾克武 王学美

中药复方是中医临床用药的主要形式,中药成分复杂,多成分多靶点相互作用是其治病的主要机理。为了研究清楚中药发挥作用的主要药效成分,很多学者在中药化学成分的分析和结构鉴定等方面做了大量的研究。有效成分组的概念是在长期临床经验和大量科学研究相结合的情况下提出来的。作为与临床治疗目的密切相关的所有药理活性成分,有效成分组不仅是保证临床疗效的物质基础,也是中药复方制剂质量检测的重要对象,对中药的质量检测和现代化进程有重要意义。近年来,随着科学技术尤其是药物分析技术和高通量筛选等技术的发展,中药复方有效成分组的研究得到了长足的进步,并开拓了良好的前景。

1 中药复方及其有效成分组概述

中药复方是指在对疾病辨证论治的基础上,按照配伍原则将两味或两味以上的药材组成的一组药物。中药复方是按照君臣佐使、整体协同的原则进行配制,各种药效成分有机协同,相互配合达到治疗效果,单独某一活性成分并不一定有明显的疗效。中药复方有效成分组是指中药复方中与该复方临床治疗目的密切相关的所有有效物质,是中药复方制剂质量控制的基本对象[1]。有效成分组的物质来源复杂,包括原味药材中的固有成分,不同制备过程的形成产物和经体内消化代谢产生的物质[2]。目前由于中药复方药效物质基础不明确,难以进行药物的质量控制,制约了中药复方的国际化和现代化进程,因此中药复方有效成分组学的研究具有重要意义。

有效成分组的概念有别于有效部位和有效成分。有效部位是指一味中药或中药复方中的一类或几类化合物,其含量达到总提取物的50%以上并被认为是治疗疾病的有效成分,这一类或者几类化合物的混合体即被认为是有效部位。有效成分是指天然药物中代表其功效的一种独立的化学成分,一般具有明确的化学结构式或物性常数。有效部位和有效成分都不能代表中药复方中与治疗目的密切相关的所有物质,不能解释有效成分组的整体作用,因而具有局限性。

2 中药复方有效成分组研究方法

2.1 化合物群分析法

将复方作为一个整体,用现代分离技术将性质相似的化合物群进行分离,如分离成黄酮类、皂苷类、生物碱类,多糖类,所分离的化合物代表复方中所有药物此种化合物的总和,再对各化合物进一步分析,采用色谱,波谱等多种现代分析鉴定技术,确定化合物中的有效成分。刘斌等[3]对苦参汤生物碱部分进行研究,首次从苦参汤中分离鉴定出8 种化合物,其中苦豆碱为首次在此复方中的苦参、生地黄、黄芩3 味中药中发现。刘明生等[4]对传统复方肠胃康进行研究,利用多种柱色谱对复方进行分离纯化,再根据理化性质和波谱数据鉴定出化合物结构,首次从肠胃康有效成分组中分离出五种黄酮类化合物。化合物群分析法是复方有效成分组研究的基础和重要手段,可明确有效成分组中化合物的结构。

2.2 指纹图谱分析

中药指纹图谱分析是一种综合的、可量化的鉴定手段,是将某些中药材或中药制剂经适当处理后,采用一定分析手段,得到能够标示其化学特征的色谱图或光谱图的分析方法。整体性和模糊性是指纹图谱两大基本属性,更加符合中药复方有效成分鉴定的特色,是顺应中药复方发展应运而生的一种质量控制模式。中药指纹图谱需同时具有“共性”和“个性”两种特性。“共性”应能体现出不同采收时期和不同产地的同一种药材在某方面的共同特征;“个性”不仅要能反映出该种药材有别于其他任何物质的特点还要能体现出因产地和采收期不同而造成的差异[5]。中药指纹图谱有很多种建立方法:如薄层色谱法(TLC),气相色谱法(GC),高效液相色谱法(HPLC),高速逆流色谱法(HSCCC),紫外可见光谱(UV),红外光谱(IR)和近红外光谱(NIR)等。郭秋平等[6]用高效液相法测定11 批百合药材的指纹图谱,确立了13 个共有峰,该方法能较为全面的反映出百合的化学成分,为其质量控制提供了有效参考。陈永刚等[7]以C18 色谱柱为分析柱,甲醇-水(含冰乙酸)为流动相梯度洗脱,制备同一色谱条件下芸香科柑橘属6 种常用理气中药黄酮类成分的液相色谱指纹图谱。此图谱可以较为直观的比较出各特征峰峰高及峰面积的差异。指纹图谱分析推动了复方有效成分组质量检测的极大发展。

但在实际应用中,指纹图谱分析还面临着很多问题。比如制定标准图谱时缺乏药材来源,成药工艺等各种指标控制;在解决分离和检测两大问题方面,前沿新技术应用不够;实验室条件,仪器设备的不同会造成指纹图谱有差异;大量信息的化学计量处理方法还不够完善等。

2.3 药物代谢动力学研究方法

中药药代动力学是中药药理和药物代谢动力学相融合而成的一门边缘学科,是中药现代化的重要组成部分。很多学者在此方面做了大量的研究,采用不同的观察指标和检测方法研究中药成分在体内的代谢变化过程,计算药代动力学参数。药代动力学研究为复方有效成分组的体内研究和安全使用奠定了基础。

2.3.1 血药浓度测定法

血药浓度测定法是指在药物吸收后,通过测定药物中某一有效成分在血液中的浓度来计算药物代谢动力学参数方法,主要适用于有效成分明确的中药。该方法首先采集服药动物的血液,再用色谱法,免疫分析法或微生物法等测定方法检测血液中某种有效成分的浓度,最后进行参数计算,分析其药动学过程。曲静伟等[8]利用荧光偏振免疫分析法指导临床地高辛安全用药。微生物法主要应用于具有抑菌作用的中药复方,潘嘉等[9]以抑菌效应为测定指标,得出川芎挥发油药动学过程属于一室开放模型,为该复方抗炎有效成分组体内代谢研究奠定了基础。

2.3.2 药理效应法

药理效应法是以药理效应为测定指标计算药动学参数的方法。本方法优点是检测的药理效应与中药功能主治一致,可以计算药物整体药效动力学参数,符合中药复方的整体观念。五子衍宗方是经典的中药复方,具有补肾益精、疏利肾气的作用,王学美等[10-11]在此方面做了大量临床研究,发现此方不仅可改善内分泌生殖系统,还可降低AchE 活性,减少线粒体DNA 氧化损伤,改善轻度认知障碍。这些研究不仅确定了该复方有效成分组的药理效应,还为该方以后进一步的研究明确了方向。廖子君等[12]研究了中药大黄的有效成分组中的大黄素,发现大黄素可显著抑制人肺腺癌A-549 细胞的生长,使细胞周期阻滞在G0/G1期,并且具有浓度依赖性。

药理效应法也有其局限性,由于中药复方多靶点作用的机理,实验过程中观测指标不同所得的药动学参数差异较大,再受到技术条件的限制,所得结论具有表观性。动物实验研究中还存在种属差异等问题。

2.3.3 毒理效应法

毒理效应法又称药物累积法,是以血药浓度多点测定的检测方法,用动物急性死亡率代表药物蓄积性的一种药代动力学研究方法,主要适用于有效成分和毒性成分相一致的中药。具体操作方法是多组动物按照不同的时间间隔给药,求出不同时间点的体存百分率,再计算出药动学参数。肖凤霞等[13]用此方法测定出四逆注射剂的毒性效应在大鼠体内成一级动力学过程。毒理效应法操作简单,检测指标明确,但是不能应用于人体,所以不是中药药动学的发展方向。

2.3.4 血清药理学(脑脊液药理学)

血清药理学研究方法是给动物经消化道服用一定剂量的药物,在合适的时间采血,制备含药血清,以含药血清取代原药或原药粗提取物作为药物源进行体外试验的药理学研究方法。由于是体外试验,条件可控性强,可在细胞、亚细胞水平上检测药物效应和作用机理。血清为药物源可避免粗制剂中的杂质或鞣质对体外细胞生存环境的影响,对中药复方的研究有进步意义。王宁宁等[14]用体外试验的方法,观察含药血清对癫痫大鼠离体海马脑片的影响,揭示了中药复方有效成分组的抗癫痫作用。王文萍等[15]用血清药理学方法研究了中药肠安泰体外对Co26lu 大肠癌细胞的抗癌作用。

随着中药血清药理学的发展和中枢神经系统疾病防治的需要,中药复方的有效成分能否穿过血脑屏障并发挥对神经系统的保护作用等问题越来越受到关注,中药脑脊液药理学应运而生。曾克武等[16]利用加味五子衍宗方含药脑脊液研究了β 淀粉样蛋白诱导海马神经元损伤的保护作用,得出复方中的黄酮类和多糖类成分可透过血脑屏障进入脑脊液,并对神经损伤有一定的保护作用。陈艳艳等[17]以脑脊液药理学为指导进行研究,发现芳香开窍类中药石菖蒲可能会降低星形胶质细胞水通道-4 基因的表达。脑脊液药理学为复方有效成分组的研究开辟了一条新的途径。

但是,中药血清药理学实验方法尚处在一种探索发展阶段,其理论和实验操作方面都存在问题有待进一步解决。首先被吸收入血的成分并不一定是有效成分,还可以是无效成分,甚至是毒性成分,所以不能确定含药血清中发挥作用的就是有效成分。其次血清内源性成分复杂,再加上药物被吸收后某些微量成分与蛋白结合,给药物监测和药理实验带来了困难。在实验选材上,有待于规范动物的年龄和种属,不同年龄和种属的动物对药物的吸收有差异,血清的药物成分和含量也不尽相同。在实验操作上,要把握好给药剂量和采血时间[18]。

2.4 高通量药物筛选技术

高通量筛选技术是20 世纪80 年代后期发展起来的用于新药研发的高新技术。高通量筛选可在分子水平和细胞水平的基础上通过自动化和计算机控制系统,同时对大量被筛选样品进行生物学和药理学活性评价。利用高通量药物筛选技术分析复方有效成分组的思路是:首先利用天然产物快速分离技术将中药复方分离成接近单体化合物水平的几百个甚至更多的成分,将经过分离的这些样品通过高通量筛选的多种药物筛选模型便可以很快的了解各部分的药效。再用现代色谱和色谱质谱联用技术,找出复方的有效成分,采用成方组合的方式进行组合,形成有效成分组。最后用整体动物模型作药理作用评价和理论分析[19]。王月华等[20]用高通量筛选技术对中药复方小续命汤的240 个连续组分的生物活性进行研究,结果发现L1 ~L40 和A100 ~A120 连续组分的抗氧化、抗损伤的作用效果好,可将这两部分重新组合作为小续命汤的有效成分组,对复方进行了精简优化。高通量药物筛选有可能得到治疗效果更佳的理想药物组分,为新药研发提供思路。张冉等[21]建立α-葡萄糖苷酶抑制剂的高通量筛选模型,对30 味常用的清热解表药共72 个样本进行筛选,发现鸭跖草、山慈菇和桑叶的提取物可抑制α-葡萄糖苷酶,具有降血糖作用。

高通量筛选技术的应用克服了中药复方传统研究方法的技术障碍,实现了药物筛选的自动化和规模化。但是此项技术在国内起步较晚,尚处于发展阶段。体外模型的筛选结果与整体药理作用的关系,高通量筛选模型的评价标准以及新的药物作用靶点的研究和发现等问题还有待进一步解决。

2.5 其他方法

膜分离技术在制药工业中应用广泛,可有效去除悬浮物、蛋白、色素等大分子杂质,在中药的制备方面可取代醇沉,提取分离有效成分,特别是在提高中药复方口服液质量方面更突显其优势[22]。近几年,国内外越来越关注胃肠道环境对药物的最初影响,研究发现中药复方在胃肠道内的动态变化会影响有效成分的溶出,吸收和代谢。甘草酸是芍药甘草汤中的有效配糖体成分之一,胃肠道菌群可将甘草酸代谢成活性产物甘草次酸,如果在临床合用抗菌剂的话,会影响甘草酸的转化,降低其生物利用度,何菊秀等[23]在此方面做出研究,指导临床用药。近年来不少研究发现中药的作用原理与其生物活性成分调控基因表达有关。刘小美等[24]研究2 型糖尿病大鼠胰岛素受体底物-2 基因表达及复方黄连降糖片对其的干预作用,发现其降糖原理可能与提高外周组织IRS-2 的基因表达,改善胰岛素信号传递有关。类似的研究还有安胎养血合剂干预肾移植大鼠肾小管上皮细胞凋亡及Fas/FasL 基因的表达[25],益气扶正药干预脾虚大鼠脑内IL-18 蛋白及基因表达等[26]。

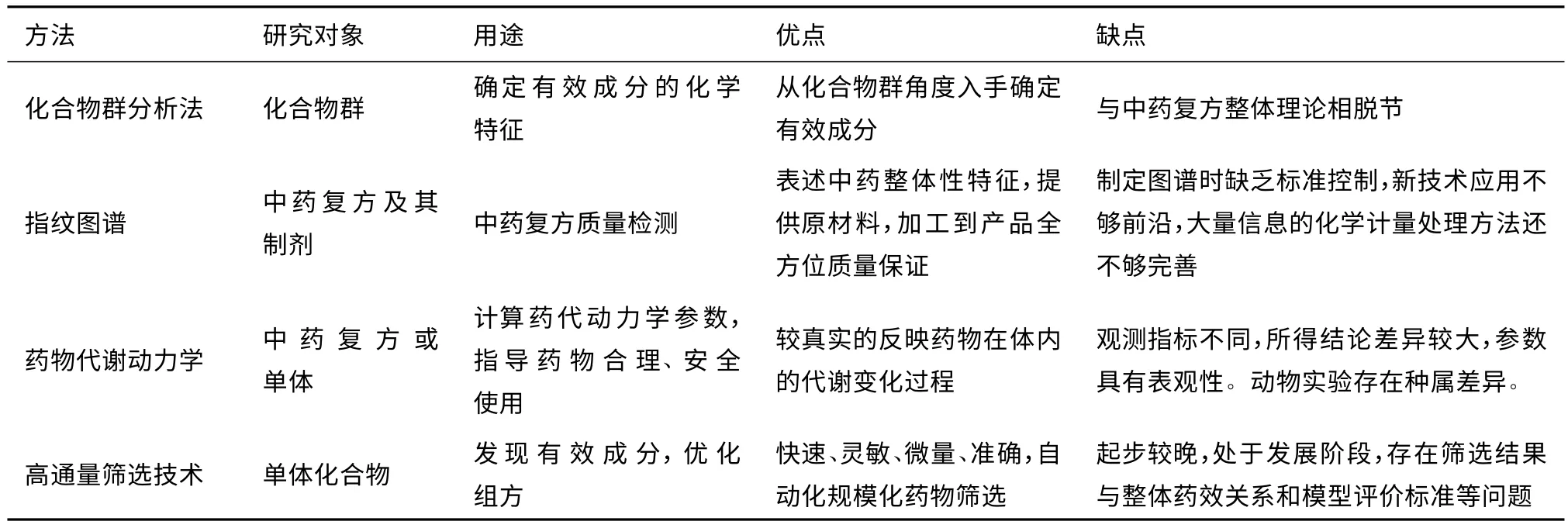

中药复方有效成分组研究方法优缺点比较见表1。

3 展望

中药复方有效成分组的研究已经取得了较大的进展,但是其研究方法尚有待进一步的改进和提高,特别是以复方药理作用机制为导向的有效成分组研究将是今后研究的重点。文中所述的各种中药复方有效成分组研究方法各有利弊,如果能取长补短,再加上各学科之间的交叉渗透,可以开创一个中医药研究和现代化的新模式,有助于促进民族药物的有效成分,作用机理和组方原理的阐明,并对中药复方的临床疗效和质量控制提供有益的借鉴,这将在中国新型药物研发过程中发挥重要作用。

表1 中药复方有效成分组研究方法

[1] 杜冠华.中药复方有效成分组学研究[J].中成药,2002,24(11):878-880.

[2] 张家玮,孙建宁,张爱林.有效成分组―中药复方活性物质基础研究方法刍议[J].中国中医药信息杂志,2006,13(2):4-5.

[3] 刘斌,石任兵.苦参汤中生物碱部位的化学成分[J].中国中药杂志,2006,31(7):557-560.

[4] 刘明生,郭小明,张俊清,等.复方肠胃康中黄酮类成分的研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2010,12(5):811-813.

[5] 朱精英,魏丽萍,吴春敏.中药指纹图谱的研究进展[J].海峡药学,2011,23(4):5-8.

[6] 郭秋平,高英,李卫民.中药百合HPLC 指纹图谱研究[J].中成药,2011,33(8):1280-1285.

[7] 陈永刚,林励.柑橘属常用中药黄酮类成分HPLC 指纹图谱研究与比较[J].中国中药杂志,2011,36(19):2660-2665.

[8] 曲静伟,董文雅,洪中立,等.地高辛的血清浓度监测和剂量探讨[J].现代实用医学,2005,17(9):560-562.

[9] 潘嘉,王家葵,邹文俊,等.抑菌效应法测定川芎挥发油药动学参数[J].中药药理与临床,2002,18(4):18-19.

[10] 王学美.五子衍宗液延衰缓老的临床研究[J].中国中西医结合杂志,1992,12(1):23-25.

[11] 王学美,富宏,刘庚信,等.加味五子衍宗颗粒治疗轻度认知障碍的研究[J].中国中西医结合杂志,2004,24(5):392-395.

[12] 廖子君,宋永春,陈晓泉.大黄素对人肺腺癌A-549 细胞增殖周期影响的实验研究[J].中华肿瘤防治杂志2007,14(5):342-344.

[13] 肖凤霞,周莉玲,李锐.药物累积法测定四逆汤制剂的药动学参数[J].时珍国医国药,2006,17(2):228-229.

[14] 王宁宁,李月,姜明燕.血清药理学方法研究复方中药对癫痫大鼠离体脑片的作用[J].中药材,2008,31(4):573-575.

[15] 王文萍,姜良铎.中药肠安泰体外对Co26l u 大肠癌细胞的血清药理学研究[J].中华中医药杂志,2006,21(4):213-215.

[16] 曾克武,王学美,富宏,等.加味五子衍宗方含药脑脊液对β淀粉样蛋白诱导海马神经元损伤的保护作用[J].中国中西医结合杂志,2010,30(8):851-856.

[17] 陈艳艳,才丽平,王浩,等.芳香开窍类中药含药脑脊液对星形胶质细胞水通道-4 表达的影响[J].现代中西医结合杂志,2008,17(12):1783-1786.

[18] 何祥久,邱峰,姚新生.中药复方研究现状和思路[J].化学进展,2001,13(6):481-485.

[19] 李忠红,倪坤仪.中药复方有效成分研究进展[J].中成药,2006,28(1):114-117.

[20] 王月华,张海霞,李奇,等.小续命汤有效成分组的高通量筛选研究[J].中西医结合学报,2006,4(1):64-67.

[21] 张冉,刘泉,申竹芳,等.应用α-葡萄糖苷酶抑制剂高通量筛选模型筛选降血糖中药[J].中国药学杂志,2007,42(10):740-742.

[22] 孔焕宇,杨丽平,陈玉武,等.复方中药银黄口服液有效成分膜分离工艺及正交实验研究[J].中国实验方剂学杂志,2006,12(3):1-2.

[23] He JX,Tadoto Tani.Reduction of bioavailability of glycyrrhizin in Shaoyao_Gancao_Tang by co_administered antibacterial drugs and ways of minimizing it(Part I)Alterat ion of bioavai labi l ity of glycyrrhizin from repeated administration of Shaoyao_Gancao_Tang[J].Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine,2004,21(4):343-345.

[24] 刘小美,舒适,宋丽娜,等.2 型糖尿病大鼠胰岛素受体底物-2基因表达变化及中药的干预作用[J].辽宁中医杂志,2009,36(9):1600-1602.

[25] Bi XD,Zhao J,Wang W,et al.Effects of Antai Yangxue mixture on cell apoptosis and Fas/FasL mRNA expression in rats with transplanted kidney[J].Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research,2009,13(44):8792-8796.

[26] 钱会南,宫淑敏,杨舒,等.脾虚大鼠脑内IL-18 蛋白及基因表达变化和益气扶正中药的干预研究[J].北京中医药大学学报,2010,33(7):472-475.