《唐会要》阙卷后人伪撰考

黄丽婧

《唐会要》阙卷后人伪撰考

黄丽婧

(南京大学文学院,南京 210093)

《唐会要》是我们全面了解唐代典章制度最重要的文献之一。学界一般都认识到通行本(即清《武英殿聚珍版丛书》本或出自殿本的排印本、点校本)《唐会要》卷七至卷十,是后人所补,非其原本。然而采用史源学、版本学、校勘学以及避讳学的方法,考察《唐会要》阙卷文字来源,亦可证明卷九二之“内外官职田”类及卷九三所采文字与明本《册府元龟》一致,而与宋本《册府元龟》有异,当是抄撮明本《册府元龟》,卷九四则全抄录《通鉴纲目》。由于其补作方式与卷七至卷十迥然不同,而与原本他卷没有任何差异,后人多受其欺,故视之为伪撰。今人利用《唐会要》须谨慎区别。

《唐会要》;《武英殿聚珍版丛书》本;伪撰

王溥《唐会要》是我国现存古代第一部“《会要》体”史籍,也是研究唐代典章制度最重要的史料之一。《唐会要》的修撰始于唐代德宗朝的苏冕、苏弁,苏氏兄弟采录高祖至德宗朝典章制度,撰成《会要》四十卷。唐宣宗大中七年(853),弘文馆大学士崔铉又进杨绍复、崔瑑等所修《续会要》四十卷。至北宋太祖建隆初,王溥采宣宗以后故事,并苏、崔所录,补其漏阙,成书百卷。纲目条章,叙次井然,凡一代制度沿革,莫不粲然可考。

《唐会要》在宋代已经刊印流传。文彦博跋《五代会要》云:“本朝故相王公溥,撰唐及五代《会要》,凡当时制度沿革,粲然条陈无遗。《唐会要》已镂版于吴,而《五代会要》未甚传。”[1]据此可知,北宋时吴地曾雕版印行。其后则很难考查到有关《唐会要》刊刻与流传的记载。明朝公私书目十数家,仅《文渊阁书目》著录“《唐会要》一部一册,《唐会要》一部三十册,《唐会要》一部二十五册”。(1)[2]仅可窥见是书在明代的流传状况。明末清初朱彝尊《曝书亭集》卷四五《〈唐会要〉跋》云:“今雕本罕有,予购之四十年,近始借抄常熟钱氏写本,惜乎第七卷至第九卷失去,杂以他书,第十卷亦有错杂文字。九二卷阙第二翻以后,九三、九四两卷全阙。 ”(2)[3]由此可见,《唐会要》在清初不仅极为流传稀少,且已非完本。

今人所见《唐会要》的传本一般认为有两个系统:一个是汪启淑家藏本系统,一个是常熟钱曾抄本系统。汪启淑家藏本后来被收入《四库全书》及《武英殿聚珍版丛书》,即《四库全书》本(以下简称“《四库》本”)与《武英殿聚珍版丛书》本(以下简称“殿本”)(3)。其后殿本多有翻印,广为流传。同治年间江苏书局,光绪年间广雅书局皆据《聚珍》本翻刻。福建省于光绪年间亦有翻刻。民国时期,商务印书馆又据江苏书局本排印出版,是为《国学基本丛书》本。1955年,中华书局据江苏书局本校订重印。1991年,上海古籍出版社又出版了上海社会科学院历史研究所整理的点校本,该点校本以江苏书局本为底本,校以《武英殿聚珍版丛书》本及上海图书馆所藏四个旧抄本等,被认为是目前比较好的本子。(4)

上海图书馆所藏《唐会要》的四个抄本分别是:傅增湘藏本、彭元瑞校本、王宗炎校本、残抄本,其共同特点是卷七、八、九、十这四卷错杂情况相同(残抄本仅存卷一至卷九),皆采录《白虎通》与南唐事,而卷九二残,卷九三、九四全阙(王宗炎本此三卷全阙)。此与朱彝尊《〈唐会要〉跋》所称钱抄本情形一致,属于钱抄本系统。《四库全书总目》曰:“今仅传抄本,脱误颇多。八卷题曰郊仪,而所载乃南唐事;九卷题曰杂郊仪,而所载乃唐初奏疏,皆与目录不相应。七卷、十卷亦多错入他文,盖原书残阙,而后人妄摭窜入,以盈卷帙。”[4]可见汪氏藏本卷七、八、九、十这四卷同样错乱。但是馆臣又得另一别本,“所阙四卷亦同,而有补亡四卷,采摭诸书所载唐事,依原目编类”,于是《四库》馆臣就把这四卷补入,且标注出处,以示区别。殿本于此则标明据《四库》本补入。较之钱抄本,汪启淑家藏本的优点是 “九二卷不残阙,九三、九四两卷亦首尾完具”(5)。

今之通行本(中华书局排印本及上海古籍出版社点校本)皆本之殿本,卷九二、九三、九四宛然具在。《唐会要》卷七、八、九、十,各本原阙,后人采摭诸书增补,这已是学界共识。但汪氏藏本较钱氏抄本多出的卷九二、九三、九四这三卷,体例与卷七至卷十补阙体例迥然不同,而与其他各卷表面无殊,故学界一直视为原书文字无疑。笔者通过比勘《四库》本,考查各条文字来源,发现此三卷文字多非原本所有,当同是后人所补。由于不作任何说明,亦不同前四卷补撰者标明文字所出,故此三卷可视为后人伪撰,今略作考辨于下。

一、《唐会要》卷九二后半伪撰考

殿本《唐会要》卷九二分“内外官料钱(下)”与“内外官职田”两个标目,其中“内外官料钱(下)”类共十一条,考诸唐宋文献,内容大多见载于他书,但文字互有详略,如第6条:“八年八月,剑南东川观察使杨嗣复奏:‘管内普、合、渝三州刺史元请料钱毎月各四十五贯,请各添至六十贯。’勅旨:‘依奏。’”《册府元龟》卷五〇七《邦计部》载:“八年八月,剑南东川观察使杨嗣复言:‘普、渝、合三州刺史料钱及六十千者,请自加给。’从之。”《册府》未涉原请料钱数。又如末条:“会昌元年,中书门下奏:‘河东、陇州、鄜坊、邠州等道同比远官,加给课料。河东等道,或兴王旧邦,或陪京近地,州县之职,人合乐为。’”而《册府元龟》卷五〇八《邦计部》载:“会昌元年二月,中书奏:‘河东、陇右诸州,或兴王旧都,或陪京近地,州县之职,人合乐为。’”两书所载也是同一史实,但《册府》多出月份,《唐会要》多出鄜坊、邠州加给料钱句。余下诸条情况相仿,可与唐宋文献互为补充印证,此与《唐会要》别卷情形一致,当为《唐会要》原文。

与“内外官料钱(下)”情况迥异的是,“内外官职田”类二十五条史料,除两条文字(第3条,第21条)史源无考外,其余文字皆见于《册府元龟》卷五〇五、五〇六、五〇七这三卷。除了明显的传抄之误,文字几乎完全相同。二书或是史源相同,或是一书抄撮另一书。从第1条来看,《册府》即多出《唐会要》三十余字;第 4条《册府》多出“乙丑”二字;第11、15、16条等,《册府》皆多出数句。文字多出,且无缀补痕迹,那么《册府元龟》这些文字就不可能采自殿本《唐会要》,而可能是殿本《唐会要》采自《册府元龟》。更重要的是,通过对校宋、明本《册府元龟》,发现殿本《唐会要》的文字与明本《册府元龟》一致,而与宋本《册府》不同。如第23条末“从之”二字,《唐会要》同明本《册府》,宋本《册府》则作“许之”。 又如第24条:“会昌六年十月,京兆府奏:‘诸县征纳京百司官秩职田斛斗等,伏请从今已后,却准会昌元年已前旧例……县司所由无因隐欺者。’并从之。”按“并从之”,《唐会要》同明本《册府》,宋本《册府》无“并”字(“会昌元年”,《册府》及《旧唐书》卷一八上《宣宗本纪》并作“会昌三年”,“元”字盖为形近而误)。第25条,《唐会要》、明本《册府》文字全同,而宋本《册府》无“限”字,“今”字宋本《册府》作“令”,“即无定条”,作“既无定条”。《唐会要》的文字与明刻《册府元龟》高度一致,而不同于宋刻的现象,说明了《唐会要》这部分文字采用明刻《册府元龟》,或者与明刻《册府元龟》源自别一系统的宋刻本。但从《册府元龟》的流传情况来看,后一种可能性很小。我们还可以考见《唐会要》明显因袭了明本《册府》的讹误,如第6条:“十八年三月勅:‘京官职田将令,准令给受,复用旧制。’”按“将令”,宋本《册府》、《通典》卷三五《职官》、《山堂考索》后集卷一七引《唐会要》并作“特令”[5]972,惟明本《册府》作“将令”,是为《唐会要》据明本《册府》而录之明证。又《册府元龟》卷五〇六《邦计部》无“复用旧制”句,《山堂考索》引《唐会要》云“开元十八年三月,内京官职田,特令准令给受”,亦无“复用旧制”句,疑《唐会要》原本并无此句。检《文献通考》卷六五《职官》云:“十八年六月,京官职田,特令准令给受,复用旧制。 ”[6]《通考》此条文字全部采自《通典》,文字与《册府》小异,从《唐会要》本卷及卷九三补撰者参考《通考》来看,此末句当据《通考》补入。

考察宋人对《唐会要》此卷文字的征引,可以发现宋人所见与今本的区别。如《山堂考索》所引《唐会要》[7],同条内容,有文字多出殿本《唐会要》者,而多出的文字,正是《唐会要》与《册府元龟》完全相同而未载的文字。如《唐会要》第5条之“六月”,《考索》作“六月二十六日”;第8条之“二十九年二月”,《考索》作“二十九年二月七日”;第24条之 “六年十月”,《考索》作 “六年十月十四日”,而《唐会要》皆与《册府》相同。《山堂考索》后集卷一七引《唐会要》亦有不见于殿本《唐会要》的条目,即使相同的条目也有明显的异文。如《唐会要》第7条:“十九年四月勅:‘天下诸州县并府镇戍官等职田……地不毛者,亩给二斗。’”《山堂考索》引《唐会要》文字小异,而无最后二句。《册府》亦无“地不毛者,亩给二斗”句。检《新唐书》卷五五《食货志》云:“十九年初,置职田顷亩簿租价,无过六斗,地不毛者,亩给二斗。”[8]1399从《唐会要》卷九三多据《新唐书·食货志》补入之情形看,此二句亦当据《新志》补之。又如第18条:“元和六年八月,诏:‘百官职田,其数甚广,今缘水潦,诸处道路不通,宜令所在贮钱,充度支支用。百官却令据数于太仓请受。’”按“贮钱”,《唐会要》同《册府》,然《山堂考索》引《会要》作“贮纳”。 考《旧唐书》卷一四《宪宗本纪》[9]、《文苑英华》卷四三五《赈贷京畿徳音》同载此事,并作“贮纳”[10]2202,是诏令原文当作“贮纳”。

殿本《唐会要》卷九二“内外官职田”类,除去第3条、第21条这不可考的两条,其他内容与《册府元龟》高度一致。尤其是通过《册府》明本及宋本的比勘,明本《册府》之讹误与异文,《唐会要》一皆随之无异。而宋章如愚《山堂考索》所引《唐会要》同门类的文字不仅有不见于殿本《唐会要》的条目,即便相同条目也有多出今本《唐会要》的文字,这些多出的文字正是《册府元龟》所阙载的内容。再考查《唐会要》其他卷,则未见有此类情形。比勘学界认为同出一源的《四库》本卷九二“内外官职田”类,类目下标明“原阙”二字,仅录4条文字,首条开头残阙,次条为“贞观元年秋七月”条,第3条、第4条即是殿本第3条与第21条,此4条文字皆不见于他书,当为《唐会要》残存部分,但殿本此卷“内外官职田”类其余各条文字必然是撮录明本《册府元龟》而成,其中偶有参校《新唐书》及《文献通考》而补撰者。

二、《唐会要》卷九三伪撰考

殿本《唐会要》卷九三“诸司诸色本钱(上、下)”,共四十三条(《四库》本阙如)。 于《新唐书》可考者九条,其中文字全相同者四条(第5、7、9、10条),有异文者四条(第1、2、3、4条),《新唐书》多出十余字者一条(第6条);于《文献通考》可考者五条,文字完全相同者两条(第8、13条),有异文者一条(第4条),另两条《通考》文字多出《唐会要》(第12、39条)。此外三十条皆见于《册府元龟》,其中十条《册府》多出若干文字,余下二十条两书文字完全相同。

《唐会要》卷九三首四条主要是抄自《新唐书·食货志》,而所载时间及第4条后半又不同于《新志》。考唐初置、废公廨制,《通典》卷三五《职官》、《唐会要》卷九一、《册府元龟》卷五〇五《邦计部》并载贞观十二年罢公廨[5]963,第 3条云“十一年”,当为“十二年”之误。第4条所载之褚遂良上疏时间,《通典》、《新唐书》皆云“贞观十五年”,《唐会要》卷九一、《册府》则作“十二年”,文字多有差异,当是史源不同。此条前半当是抄录《新志》,而上疏时间又从本书及《册府》改作“十二年”。 此条之后半不见于《新唐书·食货志》,然除时间外,整条文字与《文献通考》完全相同。《通考》之史源,唐代部分多采自《新唐书》。《新唐书》卷五五《食货志》载:“(光宅元年)文武职事三品以上,给亲事、帐内,以六品七品子为亲事,以八品九品子为帐内,岁纳钱千五百,谓之品子课钱。”[8]1397卷四五《选举志》云:“凡捉钱品子,无违负满二百日,本属以簿附朝集使,上于考功、兵部,满十岁,量文武授散官”。[8]1174《通考》此处当并《新唐书》二条为一,后人又据此补入《唐会要》。“言七十余司”,《通典》 卷三五、《唐会要》 卷九一、《新唐书》卷五五、《文苑英华》卷六〇七皆载此事[10]3147, 并作 “京七十余司”, 可知史文当作“京”字。 《通考》误“京”作“言”,殿本《唐会要》又袭《通考》之误。 第2条云“贞观元年”以番官贸易取息,《通典》卷三五、《新唐书》卷五五、《册府》卷五〇五载此事皆不书时间,惟《文献通考》卷一九称“唐贞观初”,可知殿本《唐会要》亦据《通考》而来。又《册府》卷五〇五载褚遂良奏疏云:“陛下近许诸司令史捉公廨本钱,诸司取此色人,号为‘捉钱令史’。”诸书所载略同,则置“捉钱令史”必在贞观十二年或者十五年前后,绝非第1条所谓“武德元年十二月”。检《册府》卷五〇五:“武德元年十二月,因隋制文武官给禄……其俸钱之制,京司诸官初置公廨,令行署及番官兴易以充俸。”疑此条所书时间,亦因撰者见《册府》所载“初置公廨”文,遂据之补缀。由此可见,首四条所载时间有异于《新唐书·食货志》,主要是因为伪撰者在抄撮《新志》时,又据《册府》和《文献通考》做了某些不必要的校改工作。

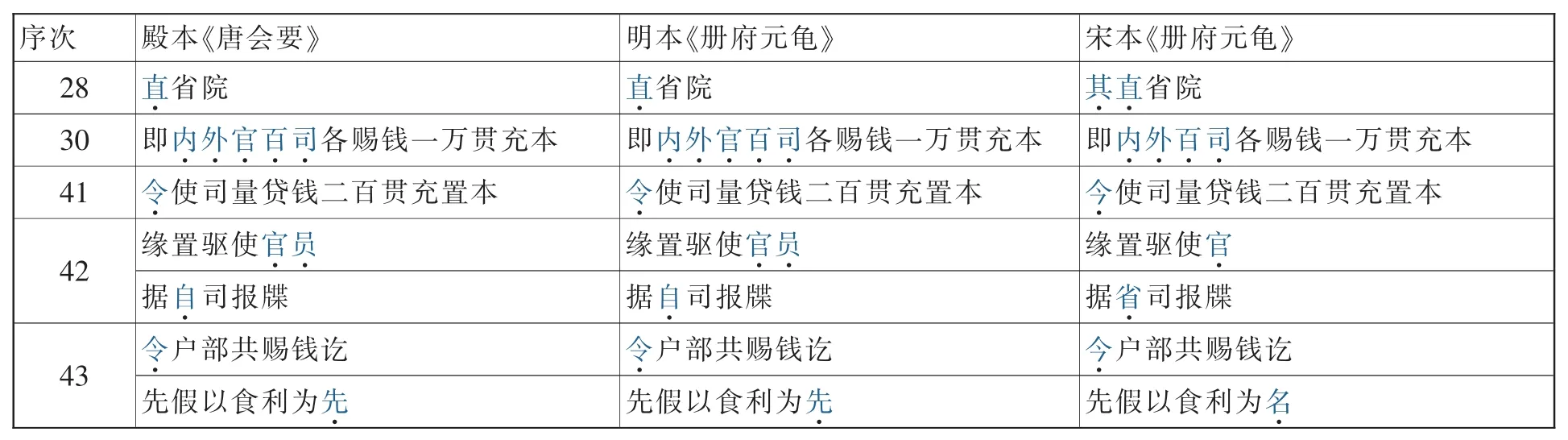

除了抄录《新唐书》、《文献通考》外,殿本《唐会要》卷九三更多的是抄撮《册府元龟》。考见于《册府元龟》的三十条,同样完全未超出《册府》现有文字。比较宋本与明本《册府》,笔者发现明本《册府》的不少异文,甚至明本的讹误及避讳字,《唐会要》皆一并随之。今将《唐会要》卷九三与宋、明本《册府》之异同列表如下:

续表

《唐会要》卷九三所涉《册府元龟》内容凡三十条,明本、宋本《册府》对校,共29处异文。如上表所示,《唐会要》完全承袭了明本的异文,甚至其讹误也沿袭如故。如第23条之“家令司”,按:《通典》卷三〇载:“隋掌刑法食膳仓库奴婢等,炀帝改为司府令。大唐复为家令寺,置家令一人,唯不主刑法,余与隋同。龙朔二年,改家令寺为宫府寺,家令为宫府大夫。”[5]832《唐会要》卷四四、六七亦作“家令寺”,惟此处同明本《册府元龟》之误。“左右司御帅府”,《唐会要》他卷及《通典》、《唐六典》诸书,凡涉此职处并作“左右司御率府”。《唐会要》卷七一载:“左右司御率府,龙朔二年为左右司御卫,咸亨元年改宗卫,景云二年八月二十八日改为司御率府。”明本《册府元龟》误作“左右司御帅府”。《唐会要》亦承袭而不察。

《唐会要》还承袭了明本《册府元龟》中的避讳字,如第12条之“简勘足数”一语与明本《册府》同,而宋本《册府》则作“检勘定数”。明本《册府》改“检”作“简”,当是避明思宗朱由检名讳之故。“检勘”一词在《唐会要》他卷中凡数十处,而无作“简勘”者,可知《唐会要》各本无须讳“检”字,而独于此卷两作“简勘”,是为抄撮明本《册府》的铁证。这些情况更能证明殿本《唐会要》卷九三是后人据明本《册府元龟》及《新唐书》、《文献通考》所补无疑。

三、《唐会要》卷九四伪撰考

殿本《唐会要》卷九四与《四库》本对校,殿本包括“北突厥”、“西突厥”、“沙陀突厥”、“吐谷浑”四个部分。 《四库》本则分“北突厥”为上、下,“北突厥(上)”之文字全部归入九三卷,卷九四分为“北突厥(下)”、“西突厥”、“西陁突厥”、“吐谷浑”四个小类。二本的卷次标目虽有不同,但内容基本相同,只是《四库》本将殿本“西突厥”之中“嗣圣三年九月”条,“沙陀突厥”类“景龙二年十一月”以下八条皆移置于“北突厥(下)”,“沙陀突厥”改称“西陁突厥”。朱彝尊所见传本既残卷九二,阙九三、九四两卷,今已证卷九二后半、卷九三为后人所补,则卷九四之真伪亦大为可疑。考其各条史源,凿然无疑,此卷同为后人补作,所据即朱熹之《通鉴纲目》。

殿本《唐会要》卷九四共 78条,与《通鉴纲目》比勘,第18、32、34、37、38条等文字完全相同,如第34条,《唐会要》载:“二年八月,曷娑那在长安,北突厥遣使请杀之,不许。群臣皆曰:‘保一人而失一国,后必为患’。秦王曰:‘人穷归我,杀之不义’。久之,引曷娑那入内殿,既而送中书省,纵北突厥使者杀之。”《通鉴纲目》卷三八载:“(二年八月)唐杀西突厥曷娑那。”小字注曰:“曷娑那在长安,北突厥遣使请杀之,唐主不许。群臣皆曰:‘保一人而失一国,后必为患’。秦王曰:‘人穷归我,杀之不义’。久之,引曷娑那入内殿,既而送中书省,纵北突厥使者杀之。”《唐会要》所载与《通鉴纲目》之“目”文字完全相同。

有的则小有差异,如第3、21、44条等,除个别的文字明显属于传抄造成的不同外,如“十月”误作“十一月”,“永徽二年”误作“永徽三年”等,其他文字基本一致。多数条目是补撰者删去了《通鉴纲目》的一些文字,这是《唐会要》卷九四补撰者较常采用的方式。其删改方式或直接将《通鉴纲目》的文字删削,如第4、6、10、11条等;或将二条并为一条,再删减文字,如第3条;或将人物的对话掐头去尾,转变成作者叙述,如第7、8、57条等。除此之外,大致还有以下三种情形:

1.据上下文而增

如第1条,《唐会要》多出“髙祖初起义兵”,“炀帝十三年六月,遣使如北突厥”,“帝即位之”三句,当是据《通鉴纲目》“李渊起兵太原”,“(大业十三年)六月,李渊遣使如突厥”,“(五月)唐王渊称皇帝”而增。又如第13条多出“贞观”二字,当据《通鉴纲目》此条上文“贞观十三年”所增。

2.因上下文而误写

补撰者在抄撮的过程中,常将没有直接系以时间的条目,误系于上、下文时间下。如第4条,《资治通鉴》卷一百九《唐纪五》、《通鉴纲目》卷三八并他书均系于武德四年三月下,绝无可疑。《唐会要》概据《通鉴纲目》卷三八载:“三月,唐袭夏邺城……夏五月,唐秦王世民大破,擒之。”,误“三月”为“三年”,又误系于下文“夏五月”之下。又如第7条,《资治通鉴》卷一九一《唐纪七》、《通鉴纲目》卷三八等书并系于“七年八月”下,《唐会要》当因抄录时漏检“八月”,而误属前文“秋闰七月”条。此类文字改动还有第33、35、42条等。

3.因不明书法而误改

史家于武氏朝史实的书写,历来颇有争议。唐吴兢、刘子玄等撰《则天实录》,肯定了武则天圣帝的身份,新、旧《唐书》,《资治通鉴》亦秉承此史法。而另一脉的史学家则坚持正名以尊王室,书法以观后嗣的态度,反对为则天作帝纪。沈既济当为这一书法的肇始者。沈氏认为周列帝纪是谓乱名,故而反对则天入帝纪。范祖禹《唐鉴》继承了沈既济的观点,以武周朝事系于中宗“嗣圣”年号下。朱子《通鉴纲目》则将这种笔法发挥到了极致,朱子虽据《资治通鉴》作《纲目》,但于则天朝之纪年则改弦易辙,采用中宗年号,凡光宅元年至神龙元年史实,皆称“嗣圣某年”(始元年,迄二十一年),以明李氏正统。

殿本《唐会要》载则天朝事,均使用则天朝年号,惟后人补撰之卷七(“嗣圣二年”条)、卷十(“嗣圣十三年”条),以及卷九四出现了以“嗣圣”年号纪武周朝事的特殊纪年方式。《唐会要》采有唐一代典章制度,经纬周密,综核典章,书法不应如此抵牾。此亦卷九四为后人抄录朱熹《通鉴纲目》之一证。

卷九四于武周朝采用“嗣圣”纪年之情形,殿本与《四库》本尚有差异。《四库》本较统一,其标明“嗣圣”年号凡有两条,即“北突厥(下)”类“嗣圣三年九月”条与“西突厥”类“嗣圣七年十月”条,其下各条皆承上省去年号而径书嗣圣之“某某年”,如“十四年”、“十八年”等。前一条嗣圣纪年与殿本一致,余下省书作“某某年”者,殿本皆改从则天年号纪年。如“(嗣圣)十六年十月”条,殿本改作“圣历二年十月”等,但这种纂改往往容易出错,如“十四年三月”条,殿本改作“圣历元年三月”,实则当作“万岁通天二年”或“神功元年”(二年号在同一年),误差一年。又如“(嗣圣)七年十月”条,殿本则改作“长寿二年十月”。长寿二年,实为嗣圣十年,嗣圣七年当为天授元年,前后相差三年。篡改痕迹最明显的当属殿本卷九四第24条:“嗣圣四年七月,骨笃禄寇朔州。武后遣黑齿常之等击之,骨笃禄散走碛北。长寿二年九月,武后以僧怀义讨之。十年九月,骨笃禄死,弟默啜立。十一年三月,复遣僧怀义讨默啜。十二年十月,默啜遣使请降。”按“长寿”无十年、十一年、十二年。“长寿二年”,《四库》本《唐会要》作“(嗣圣)六年”。考《新唐书》卷四《则天皇后纪》:“(永昌元年)五月己巳,白马寺僧薛怀义为新平道行军大总管,以击突厥……八月癸未,薛怀义为新平道中军大总管,以击突厥。”[8]88《通典》卷一九八、《文献通考》卷三四三并载长寿三年,默啜率众寇灵州,武后遣白马寺僧薛怀义为代北道行军大总管讨之(《通考》误作‘代朔道’),又《新唐书》卷四《则天皇后纪》、《资治通鉴》卷二〇五亦云延载元年(即长寿三年)怀义征讨突厥。殿本“二年”当为“三年”之误。怀义应是数次出兵突厥,永昌元年以新平道行军大总管,长寿三年以代北道行军大总管讨之,《四库》本云“嗣圣六年”,即永昌元年,与《新唐书》所载正合,当是补撰之原貌。殿本文字当为武英殿校刊官或其所据底本抄录者见其纪年体例怪异而妄改,而不知朱子《纲目》自有书法,以致时间淆乱,抵牾踳驳。

朱熹编就《通鉴纲目》,文字皆源于《资治通鉴》而自有取舍。今《唐会要》卷九四各条文字与《通鉴纲目》文字如此相同,甚至与《唐会要》他卷迥异的特殊纪年法也如此一致,别无他解,方因此卷完全抄撮《通鉴纲目》而成之故。《通鉴纲目》探究书法,发明大义。其问世后,备受帝王及学者的推崇,明清两代影响甚大,后人据之而补《唐会要》亦不足为奇。

结语

《唐会要》的初刊本大约是北宋的一个吴刻本,南宋有无刊印不得而知。元、明两代,《唐会要》流传稀少,书目少有著录。至清武英殿活字刊出,《唐会要》始广布于世。今人所见《唐会要》的两个传本系统皆出于抄本,其中汪启淑家藏本后来被收入《四库全书》,学界认为较之钱曾本,汪本优点在于卷九二不残,卷九三、九四亦完好无阙。然今所见殿本卷九二“内外官职田”及卷九三文字与明本 《册府元龟》、《新唐书·食货志》、《文献通考》基本相同,甚至明版《册府元龟》所特有的误字与避讳字也如出一辙。后世类书如宋章如愚《山堂考索》引《唐会要》相关文字,却有不见于《唐会要》的条目,即便同一内容,文字也多有差异;卷九四文字则与《通鉴纲目》相同,尤其是在特殊的纪年方式上,更能证明《唐会要》完全抄撮《通鉴纲目》而成。考查《唐会要》其他卷,则不见上述情况,即使一些条目文字略同,亦可考其史源相同而已。《四库》本、殿本《唐会要》是否所据底本不同,仍需进一步探究。但可以确定的是,今本《唐会要》卷九二后半部分及卷九三、卷九四皆为后人所补无疑。因其补撰不作任何交待,也不留一点痕迹,故当视为后人伪撰。读者阅读此书,此三卷将不得视作原书,如欲采用这些条目,则须谨慎考校,另觅史源文献为尚。

注释:

(1)今题明人书目者,《秘阁书目》、《菉竹堂书目》、《玄赏斋书目》皆有著录,然《秘阁书目》著录之图书与《文渊阁书目》同出一源,为秘阁藏书。《菉竹堂书目》、《玄赏斋书目》皆为伪书,不足为信。

(2)按:钱谦益《绛云楼书目》、钱曾《钱遵王述古堂藏书目录》皆著录《唐会要》,《读书敏求记》卷二云:“王溥撰,建隆二年二月奏御。明初人钞,绛云藏本勘过。”则钱曾所藏当为明抄本,而以绛云楼藏本校勘无疑。顺治七年(1650)绛云楼大火,藏书焚烧殆尽,朱彝尊(1629-1709)称“予购之四十年”,其所见“钱氏写本”,当为钱曾藏本也。

(3)《武英殿聚珍版丛书》本《唐会要》所据底本疑非汪启淑家藏本,笔者拟另文专门检讨,此不赘述。

(4)《唐会要》舛误繁多,点校本用力虽勤,但不如人意处仍不少见。近悉淮北师范大学牛继清教授有《〈唐会要〉校证》一书即将由三秦出版社出版,不胜企盼。继清师为人清简,惟孜孜于治学,是书之完成,前后历时七年,必有功前儒,嘉惠后学。

(5)见点校本《唐会要·前言》。

[1]陆心源.皕宋楼藏书志[M].北京:中华书局,1990:392.

[2]杨士奇,等.文渊阁书目[M].北京:书目文献出版社,1993:60.

[3]朱彝尊.曝书亭集[M].四部丛刊初编本.

[4]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:1077.

[5]杜佑.通典[M].北京:中华书局,2007.

[6]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986:335.

[7]章如愚.山堂考索[M].北京:书目文献出版社,1992.

[8]欧阳修,等.新唐书[M].北京:中华书局,1976.

[9]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:438.

[10]李昉,等.文苑英华[M].北京:中华书局,1982.

(责任编辑 岳毅平)

K204

A

1001-862X(2012)04-0177-007

黄丽婧(1985-),女,安徽蚌埠市人,南京大学文学院博士研究生,主要研究方向:中国古典文献学。

——有关群文阅读教学法的实践与思考