从语言分析角度论文学翻译中的科学途径

戴玉群,李 静

(1.江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江212003;2.哈尔滨市第二十六职业中学,黑龙江 哈尔滨150040)

自有翻译理论之初,译经高僧们就一直围绕文质问题展开了激烈争论,这场争论持续到21世纪的今天仍然没有尘埃落定。造成这种格局的原因,除了翻译活动本身极具复杂性之外,千百年来科学和艺术两派的相互排斥也像顽固的眼疾一样模糊着人们的视线,使之不能正确认识翻译的本质。固然,要谈及文学翻译的艺术性,人们会视之为不言而喻、理所当然;可要谈起其科学性,仍然有不少人对之难以认同。当今,即使在知名翻译家和学者中间,科学派和艺术派仍然存在一定程度的分歧。情况何以至此?究其原因,主要是自有翻译理论以来,中西方译者长期各执一端,胸中无全象,都未看到二者是翻译活动不可分割的两个方面。一直到20世纪60年代,美国翻译理论家尤金·奈达开创性地把语言学途径引入到翻译研究中,这种局面才出现本质性的改观,但争端仍然在一定范围内存在。正是因为奈达看到了翻译活动科学性的一面,才使得学界对翻译认识有了质的飞跃。

那么,什么是翻译的科学性?黄振定曾在文中说,“在现代语言学累累硕果的基础上,侧重于语言分析论翻译的传统便自然发展起来,并明确打出了‘翻译是科学’的旗号”[1]。毫无疑问,黄振定认为翻译学科具有语言学的特征,只是长期没有被人们意识到,没有形成传统罢了。刘宓庆也认为,“语际转换之最基本的科学规律是对意义及其表现形式的研究,这也是翻译‘语言游戏’的基本规则”[2]。在这里,刘宓庆所说的对“意义及其形式的研究”无疑就是语言研究,其所谓的语言游戏也就是语言分析。从黄、刘二位的论述中不难看出,所谓翻译的科学性就是指翻译的语言学特征或语言分析的特征。

一、直译与意译、文与质之争:科学性和艺术性之争的前奏曲

在西方,公元前3世纪古罗马的安德罗尼科用拉丁语翻译荷马史诗《奥德赛》,揭开了西方翻译第一大高潮的序幕。从那时起至今,翻译实践已经有2 000多年的历史。而就西方翻译理论而言,从学界普遍认同的西方最早的翻译理论——公元前1世纪古罗马翻译家兼修辞家西塞罗在《论最优秀的演说家》(De optimo genere oratorum)中提出的“解说员的翻译”和“演说家的翻译”起到现在,西方翻译理论也已经有不少于2 000年的历史。在中国,翻译实践(自东汉末年佛经翻译至今)和理论(三国时期支谦《法句经序》)均有一千七八百年的历史。

纵观中西翻译理论,我们不难发现,双方都起源于“直译”和“意译”、“文”与“质”之争,并且一直持续到上世纪50年代、在西方结构主义语言学进入翻译研究领域后才算结束。在中国,这场争论结束得更晚,一直持续到上世纪70年代。然而,面对“直译”和“意译”、“文”与“质”之争长期主宰中西译坛的局面,人们不禁纳闷:在2 000年的人类文明史中,人类从手工劳动到因特网和飞船上天,自然科学领域的发展是何等沧海桑田!在社会科学领域,从最初的甲骨文和象形文字到各门学科的建立和完善,其变化又是何等惊人!作为人文科学领域之一的翻译研究,既然有2 000年的翻译实践为其理论研究提供的肥沃土壤,但翻译理论研究却又为何如此长期停滞不前呢?

主要原因在于:其一,无论中国还是西方译学,都长期在“直译”和“意译”以及“文”与“质”这两对二元对立体之间兜圈子,二者相互排斥而不是相互融合;其二,中西译学长期由语文学范式所主导,重灵感,重个人秉赋,把翻译看成是“依赖个人能力的艺术”,而不是在理论指导下的实践活动。

在中国,翻译理论肇始于佛经翻译。丰富的佛经翻译实践为翻译理论的萌芽提供了肥沃的土壤,为各种翻译方法的融合提供了一个平台。但“直译”和“意译”、“文”与“质”的对立从一开始就很明显。在佛经翻译的起始阶段(东汉和三国时期),译经严格遵循梵语句法。在被普遍认为是翻译理论的端倪《法句经序》中,高僧支谦提出“因循本旨、不加文饰”,体现了其偏执的直译观;释道安也提出“五失本、三不易”,认为唯有直译才能保证佛经的微言大义毫发无损。这种直译法(甚至可以说是硬译)反映了当时风行的操作规范,然而事实证明:直译未必等于忠实。其结果是导致了一些非汉非梵的语言混合体的出现,严重扭曲了译经中的汉语句法,加上泛滥使用的音译词,译经的可读性已经很低。要读懂这一时期所译出的经书,也非那些有着深厚佛学功底的高僧不可。到了魏晋南北朝时期,意译成为了主导,原经中的梵文句法在译经中已经荡然无存。经过精心修饰和打磨的译经极富文采,可读性较高。鸠摩罗什被誉为使用意译的先驱,他强调译经必须得“天然西域之语趣”。然而,以我们今天的眼光来看,过度意译也同样有害于原文。

经过“文”与“质”的初步论争,能够看到文质两派各执一端害处的人还是存在的,其代表人物就是慧远。他既反对质派的“理胜其辞”,也反对文派的“文过其意”,指出应该既要“文不害意”,又要“务存其本”[3]28。虽然,慧远的“厥中论”是作为一种假设性理论提出来的,但还是可以对后来的佛经翻译实践起前瞻性的指导作用。到了隋唐时期,高僧玄奘以其丰富的佛经翻译实践证明了文质并举的可能性,他的译经质量也达到了自译经以来的最高水平。毋庸置疑,玄奘正是因为熟练又恰当地运用了直译和意译,其译经水平才会达到这么高的境界。但后来中国的翻译理论为什么没有在玄奘的基础上按理想的速度发展,而是一直在“直译”和“意译”、“文”与“质”这两对二元对立之间兜圈子?究其原因,是因为在我国长期占统治地位的语文学翻译理论重灵感,凭直觉,把个人的秉赋看作是翻译是否成功的决定因素。因而,长期实践得出的经验只能停留在感性认识阶段,很难上升到更高的理论高度。到了现当代的文学翻译阶段,虽然文艺学的翻译理论开始进入翻译研究领域并用来指导文学翻译实践,但由于文艺学范式只是语文学范式在时间上的延续和内容上的理论化而已,因而还是脱离不了语文学范式的巢臼。这一阶段两个翻译理论的里程碑——傅雷的“神似”说、钱钟书的“化境”说,都无不披着一层神秘主义色彩。

中西翻译理论的发展有着许多相似点,其中最大的相似点就是“直译”和“意译”、“文”与“质”这两对二元对立内部的长期内耗。西方翻译起始于对希腊文学典籍的翻译以及后来的《圣经》翻译,这一点与发端于纯佛经翻译的中国传统稍有不同,但双方关注的焦点和理论发展的基本走向是一致的。早期的翻译理论,从西塞罗的“作为解说员翻译”和“作为演说家的翻译”之分、贺拉斯的“词对词翻译”(word-for-word translation)和“义对义翻译”(sense-for-sense translation)之分、昆体良的“译作必须与原作媲美”一直到圣·哲罗姆的“圣经翻译用直译,文学翻译用意译”的主张无不蕴含着“直译”和“意译”、“文”与“质”的二元对立。再后来,还出现过两派的直接交锋。例如在17世纪,英国的德莱顿就批评本·琼生是“逐字译”的译家,说他是“语言复印机”,并讥讽说这种“奴仆似的直译”就像“带着脚镣在绳索上跳舞,是一种愚蠢的做法”[4]。

中西方学者都提出了系统的翻译标准。在西方,英国的泰特勒在18世纪就提出了著名的翻译三原则①泰特勒的三原则:译文应该完全摹写原作的思想;译文的风格与写作方式应该与原文的风格与写作方式相同;译文应该与原作的行文一样自如。;在中国,晚清的严复也在前人译经经验的基础上提出了“信”“达”“雅”。无论是泰特勒的三原则,还是严复的“信”“达”“雅”,自提出之日就备受推崇。后来,学界虽然也提出了一些修正意见,但对其基本内核是给予肯定的,时至今日仍然如此。这两个标准虽然在时间上相差100多年,在空间上也相隔万里,但在内容上却异曲同工。毫无疑问,译文要达到这两个标准,必然是一个文与质的结合体,译者必须要在翻译过程中合理并恰当使用直译和意译才能使然,这两个标准本身就体现了“直译”与“意译”以及“文”与“质”的辩证统一。我们不能否认这两个标准曾经所具有的里程碑式的意义,我们只要以此为基点作进一步思考,就不难发现:这两个标准其实是总结了中西方译界围绕“直译”和“意译”、“文”与“质”长达2 000年的不休论争。按理说,在这两个标准提出之后的一二百年里,翻译研究领域应该出现柳暗花明的局面,可事实并非如此,这两个标准的提出并未结束这场由来已久的争论。

中西翻译理论均脱胎于诠释宗教和文学典籍的语文学翻译理论,它以传统诗学和古典文论为土壤。二者均重主体,轻客体,认为翻译活动完全取决个人素质和能力,包括天才与灵感,而不能提供更多方法论的东西。由此观之,停留在经验论阶段的中西方译论急需一个系统、科学的理论体系来指导。唯有如此,才能结束“直译”和“意译”、“文”与“质”之争。然而,这个愿望到了20世纪50年代才得以实现。

二、翻译:科学性和艺术性的融合

“直译”和“意译”、“文”与“质”之争必然会上升到理论层面,这两对二元对立理论化之后的实质就是科学性和艺术性。在结构主义语言学进入翻译理论之后,传统的“直译”和“意译”、“文”与“质”之争已经在新形势下演变为科学论和艺术论之争。在中国译界,最早的一个“科学派”代表是董秋斯。他坚持认为翻译是一门科学,因为它并不是靠天才和灵感,而是有一定的规律可循。关于科学性的具体内容,他进而指出,“我们首先得考虑各种语文的构造、特点和发展规则,各学科的内容和表现方式,各时代和各国家的翻译经验。然后把这三样东西的调查研究所得和起来,构成一个完整的理论体系”[3]365。董先生是在1950年10月的《翻译通报上》上发表以上观点的。很可惜,他的观点在长期占主宰地位的、脱胎于宗教和文学经典阐释的艺术派中间并没有得到多大响应。20世纪60年代,美国的奈达结合自己的《圣经》翻译经验,用语言学理论作指导,撰写了《翻译科学探索》和《翻译理论与实践》两部专著,第一次宣布了语言学和翻译研究的联姻,在西方翻译研究界引起了划时代的革命。从此,西方翻译理论开始进入奈达时代——结构语言学时代。20世纪70年代,奈达的翻译理论开始被介绍到中国,曾经名噪一时。随着奈达翻译理论在中国和西方的传播,在现代语言学累累硕果的基础上、侧重于语言分析论的翻译传统便自然发展起来,并明确打出了“翻译是科学”的旗号。从此,翻译的“科学派”确立了,并构成与“艺术派”分庭抗礼的均势。两派展开了一场世界范围内的大争论。

由于翻译的艺术观在中西方都有着悠久传统,特别是说到文学翻译时,人们对其艺术性的内涵都有着比较深刻的了解和认同,但对于科学性则不然。那么,我们就面临着(或者早就面临着)这样一个无法回避的问题:何谓翻译的科学性?其内涵为何?

科学观首先力主单一的语言科学性质。在中国,董秋斯在这方面是一个有着独到眼光的人。正如前文所说,他主张考察各种语文的“构造、特点和发展法则”,即语言自身的客观科学性和语言所表达的内容、表现方式的规律以及各种翻译经验的总结,希望以此建立一个理论体系,目的是以之作为“度量衡”来指导翻译实践,主要是为了使初学者有所借鉴,使翻译批评有个标准,提高翻译工作的品质。伦敦学派的弗斯曾提出语言分析是翻译的基础,这一分析包括语法、词汇、词的搭配和语言的使用四个层次[5]203。在前苏联甚至产生了语言学派和文艺学派的直接对垒和论战。属于语言学派的翻译理论家费道罗夫认为,翻译理论是语言学的一个分支,翻译的理论只能在语言学领域内求得解决[5]273。美国的尤金·奈达也认为,翻译不仅是一种艺术,一种技巧,还是一门科学。这里所谓的科学,是指可以“采用处理语言结构的科学途径、语义分析的途径和信息论来处理翻译问题”[5]233。

至此,我们对翻译的科学性已经有所了解,那么翻译的艺术性又有何内涵?

文学艺术作品通过形象反映生活,其思想感情的表现所达到的准确、鲜明、生动的程度以及形式、结构、表现技巧的完美程度,就叫艺术性。当然,艺术性也不仅仅限于文学翻译。许国璋先生就曾经用文言文翻译过罗素的哲学著作,其译文明显地超出了现代汉语的规范,读者通过译文可以领略到罗素著作的“洁丽可诵,明白晓畅”,谁也不能否认这就是艺术。

再例如:

The scientists everywhere in the world are looking for the efficient methods to make the air clean and protect it from the pollution by all kinds of industrial harmful waste gases.这段话的原译文是:全世界的科学家都在寻找净化空气、防止空气受到各种有害工业废气污染的有效办法。

原译文虽然翻译出了原文的基本意思,但显然缺乏艺术性。也就是说,它属于摄影式的机械复制,而不是绘画式的艺术创造。译文的结构完全复制了原文的结构,一个长定语放在中心词“办法”之前,显然不太符合汉语读者的语感。根据语言学家王力先生的考证,汉语中的定语是欧化的产物,传统的汉语文法是没有定语的。现代汉语虽然可以允许一定的前置修饰语,但不宜过长过多,否则显得诘屈聱牙,严重影响信息的交流。为了顾及译文的可接受性,我们不妨从艺术的视角,将以上译文改译为:“在世界各地,科学家都在寻找行之有效的办法,以净化空气,防止空气受到各种有害工业废气的污染。”

翻译中的艺术性,要求译者对原文从形式到内容均能洞察入微,感同身受,真正做到和原作者心灵相通,然后调动译入语中最适宜的手段,用恰如其分的译文使读者获得同样全面而细致的感受。要达到这一目的,就必须对原语和译入语的语言规律有完整把握,必须在翻译过程中进行成分分析和层次分析,否则难以达到令人满意的效果。

由此观之,科学性和艺术性是翻译学的本质属性,科学性是第一位的,艺术性是第二位的。科学性涉及的是规范,而艺术性涉及的是文体,二者均蕴含在所有文类的翻译之中。刘宓庆认为,就翻译而言,“艺术灵感和艺术运作”只有在符合科学规律的前提指导下才成其为“有意义的活动”,“艺术价值”只有在符合科学原则的美学分析中才能得到恰如其分的评估和认定[6]。

由于本文探讨的对象为文学翻译的科学途径,故在此对艺术性不作赘述。以下,笔者将通过一些具体事例,拟探讨译者是如何通过科学途径来进行文学翻译的。

三、文学翻译过程中的语言分析途径例释

(一)词级语义分析

1.语义场理论(field theory)及词义的选择

所谓语义场,是指由一个概括词或概念所界定的一部分词汇,它们有着与其它部分词汇相区别的特征。语义场理论最初由德国语言学家特里尔(J.Trier)提出来的。语义场的主要观点是:第一,语言中的词汇在语义上是相互联系的,它们构成一个完整的系统或网络,其中某些词在某一个统称的统辖下,构成一个语义场;第二,语义场体现的是一种纵聚合关系(paradigmatic relation),通过比较词与词之间的关系帮助读者确定词义。作为一种语义分析途径,它在双语翻译中用途极为普遍。例如:

Madame Merle was a tall,fair,smooth woman;everything in her person was round and replete,though without thoseaccumulationswhich suggest heaviness.Herfeatureswere thick but in perfect proportion and harmony,and hercomplexionhad a healthy clearness.Her grayeyeswere small but full of light and incapable of stupidity——incapable,according to some people,even of tears;she had a liberal,fullrimmedmouthwhich when she smiled drew itself upward to the left side in a manner that most people thought very odd,some very affected and a few very graceful.(Henry James:ThePortrait ofaLady—Volume 1).

在以上原文中,斜体标注的几个词构成了一个语义场。它们的统辖词或曰上义词就是“body”。从几个词共属同一语义场这一事实我们可以推断,既然“accumulations”和“features”是“body”的两个下义词,那么它们必然是指“身上的赘肉”和“五官”。在以上分析的基础上,试看以下译文:

梅尔夫人高大,漂亮,温文尔雅,她身上一切都是圆圆的,显得很饱满,却不给人以肥胖拙笨之感。她五官并不灵巧,但搭配得和谐优美,皮肤健康,色泽明净。她那双灰色的眼睛不大,却流动着光泽,这双眼睛绝对不会迟钝,按某些人的看法,也是不会流泪的。她的嘴显得大,嘴唇厚实,笑起来时,嘴唇会向左上方牵动。这种样子大部分人认为非常奇怪,某些人会认为很不自然,也有少数人认为优雅。(洪增流、尚晓进译)

2.并置理论(collocational theory)及搭配

并置理论研究的就是搭配关系。语言中的某些词存在一种天然的共现关系(co-occurrence)或者 说 一 种 或 然 关 系 (probabilistic-lexical relation),体现了一种横组合关系(syntagmatic-relation)。词语的共现关系说明语言是客观世界或客观经验的反映,语言的运用是约定俗成的,我们除了遵循之外别无选择。如:使用不同语言的人们认识世界的方式存在差异,这一点必然体现在语言当中。因此,在翻译中译者把某一搭配方式移植到另一语言中时要做相应的变更,否则显得佶屈聱牙,违背目的语的语感。

My mother was,no doubt,unusually youthful in appearance even for her years;she hung her head,as if it were her fault,poor thing,and said,sobbing,that indeed she was afraid she was but a childish widow,and would be but a childish mother if she lived.In a short pause which ensued,she had a fancy that she felt Miss Betsey touch her hair,and that with no ungentle hand;but,looking at her,in her timid hope,she found that lady sitting with the skirt of her dress tucked up,her hands folded on one knee,and her feet upon the fender,frowning at the fire(Charks Dickens:DavidCopperfield—Chapter 1).

译文一:没有疑问,我母亲在外表上是非常年轻的,比她的年龄还要年轻。可怜的人,她垂下头来,仿佛这是她的罪过,并且呜咽着说,她的确恐怕她是一个孩子气的寡妇,如生产后活得成的话,还要做一个孩子气的母亲呢。随后在短短的停顿中,她恍惚地感觉得到贝西小姐摸着她的头发,还觉得她的手并非不柔和。但是当她怀着怯弱的希望看她时,却发现那女人折起衣服下摆坐在那里,双手叠在一只膝盖上,双脚放在护栏上,向火皱眉。(董秋斯译)

译文二:毫无疑问,我母亲即便就岁数而论,本来就异乎寻常地年轻。但是看她的样子,却还要年轻。她一面把头低着,好像年轻是她的罪过似的(可怜的人),一面呜咽着说,她恐怕还是个孩子,就做了寡妇了。她要是活得出来,那她也还只能是个孩子,就做了母亲了。她们两个都默默无言。在这个短短的静默时间里,我母亲有一种想法,觉得好像贝萃小姐用手摸她的头发似的,并且还是轻轻地、慢慢地摸。她心虚胆怯地希望那是真事,就抬起头来看贝萃小姐,但是那时候,却只看见贝萃小姐坐在那儿,衣服的下摆掖了起来,两手交叉着抱在一个膝盖上,两只脚翘着放在护栏上,两只眼瞧着炉火直皱眉头。(张谷若译)

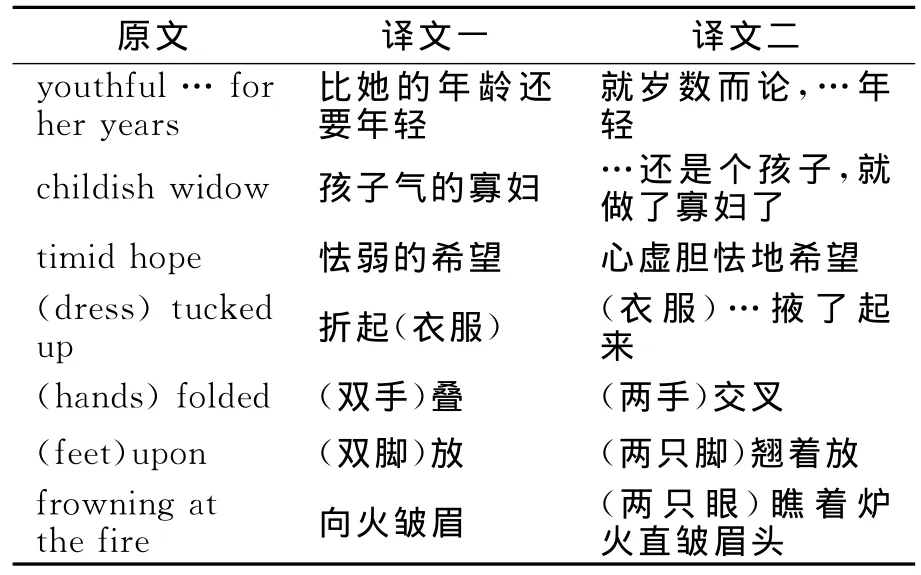

很明显,在译文一中,译者基本上把原文中的搭配移植到了译文中,导致了译文佶屈聱牙,不中不西,让人听起来甚是别扭。根据并置理论,我们要根据目的语的语言习惯对原文中的一些搭配形式进行调整,使之适应目的语读者的语感。从以下表格总结的情况来看,我们不难发现第二种译文的可读性更高些。

youthful…for her years比她的年龄还要年轻就岁数而论,…年轻childish widow 孩子气的寡妇 …还是个孩子,就做了寡妇了timid hope 怯弱的希望 心虚胆怯地希望(dress)tucked up折起(衣服)(衣服)…掖了起来(hands)folded (双手)叠 (两手)交叉(feet)upon (双脚)放 (两只脚)翘着放frowning at the fire 向火皱眉 (两只眼)瞧着炉火直皱眉头

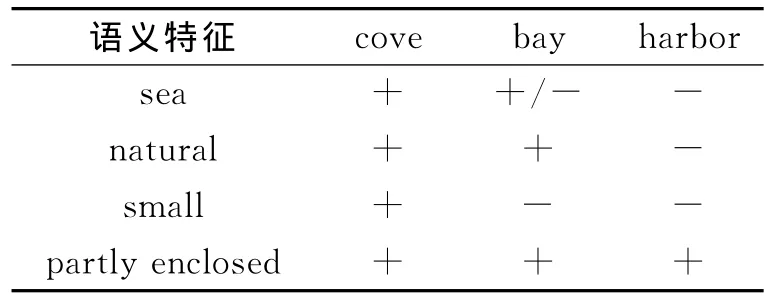

3.语义成分分析

词义可以分解为最小的语义成分,在语言研究中常用来研究概念上的词汇——语义关系(conceptual lexical relations),在翻译实践中常用来分解少数较难的词的义项或者进行近义词的对比,以便形成准确的译文。例如:I came up beside the big boulder that had hidden the view,and looked beyond it.And I saw to my surprise,that I was looking down into another cove,similar to the one I had left,but wider and more rounded.A small stone breakwater had been thrown out across the cove for shelter,and behind it the bay formed a tiny natural harbor.(Daphne du Maurier:Rebeca,Chap.Ten)

这个小语篇里包含三个近义词“cove”“bay”“harbor”,如果译者不对这三个词做语义成分分析的话,是很难译好这段文字的。以下译文就是在语义成分分析的基础上形成的。

enclosed+++- -natural++-small + - -partly sea + +/

译文:我爬到那块遮住视线的巨石边,举目四望。我惊奇的发现脚下又是一个小海湾,与方才那个海湾很相似,只是略宽阔一些,环形的海岸线也比较整齐。海湾里横贯着一道防波石堤,防波石堤里边,海湾边形成一个天然的小埠头。(林智玲、程德译)

(二)句级语义分析:语义-句法转换

语义、句法和语用为语言研究的三个平面。传统语法研究之所以存在很大的局限性,就是因为其采用的是“为语法而语法”的视角。其实,这三者的关系可以确切地表述为:语义为深层,句法为表层,语用为外层。同一语义可以诉诸不同的句法予以表达,同时语用也会影响句法的选择。为了达到交际目的,说话人或作者会选择最合适、最得体的句法表达方式。

这里先暂时撇开语用问题来讨论语义和句法之间的联系。语义是深层的,句法是表层的;同一门语言的一个语义结构可以用若干个表层的句法形式表达出来;任何一门语言在深层结构上的语义结构是有限的,而表层的句法形式则是无限的;语义是内容,句法是形式,形式服务于内容。例如“He works excellently”这个基本语义结构,可以通过“his excellent work”“the excellence of his work”“His work is excellent”等表层句法形式表达出来。美国结构主义语言学家乔姆斯基从本族语孩子对母语的习得经历中注意到了这一现象,并在此基础上提出了“转换-生成语法”学说。他认为人们都可以根据自己母语中一套数量有限“转换生成规则”听懂或生成一套数量无限的表层句子。美国翻译理论家尤金·奈达(Eugene Nida)大胆且合理地吸收了这一观点,他认为翻译过程并非如人们想象的那么简单,而是要复杂得多。他提出了著名的逆转换理论:1)原语和译语在表层结构相异,而在深层结构却相似,每一门语言都在深层结构由数量有限的核心句(kernel)构成,每一门语言从语义角度来看,都由物体词(objects)、活动词(events)、抽象词(abstracts)和关系词(relationals)构成;2)翻译并非直接从原语的表层形式到译语的表层形式,而是以深层结构为媒介进行转换;3)翻译过程遵循分析-转换-重组的程序[7]91-92。

毫无疑问,翻译过程中语义-句法转换是一道在所难免的工序。奈达的逆转换模式为翻译实践中的语义-句法间的转换提供了科学可行的操作模式。他在乔姆斯基理论的基础上把逆转换理论具体表述为:1)追溯原文句子结构最简单、语义最清楚的核心句;2)将核心句从原语中译出;3)按译出的核心句生成译语中的表层句子[7]94。例释如下:

It is a vale whose acquaintance is best made by viewing it from the summits of the hills that surround it-except perhaps during the droughts of summer.An unguided ramble into its recesses in bad weather is apt to engender dissatisfaction with its narrow,tortuous,and miry ways.(Thomas Hardy:Tessofd’Urbervilles)

首先,我们可以把句一析出以下核心句:

a.One acquaints himself with the vale./(人们)熟悉这个山谷。

b.One views it from the summit of the hills./(人们)从山巅眺望山谷。

c.The hills surround the vale./山谷四周是山。

d.It droughts in summer./夏天干旱。

原句中的“is best made by”和“except”只是关系词而已。

其次,关于语序,我们可以根据关系词的逻辑,对以上核心句按c-b-a-d的顺序进行重组,从而初步得出译文:“山谷的四周都是山,只要从山巅眺望山谷,山下的情况尽收眼底,一览无余,不过夏天干旱的日子可不是这样。”(孙法理译文)或者ab+c-d的顺序重组:“想要熟悉这个山谷,最好是从它四周那些山的山顶上往下眺览——不过也许得把夏季天旱的时节除外。”(张谷若译文)

句二可能包含的核心句:

a.One is unguided./(人们)没有想到带领。b.One rambles into the recess in bad weather./(人们)在天气不好时走进这山谷。

c.The ramble engenders dissatisfaction./走这一趟会让人心里不快活。

d.The ways are narrow,tortuous,and miry./这里的路狭窄,曲折,泥泞。

通过对以上四个核心句的逻辑进行分析,我们大致可以将其排序安排为:a-b-c-d,然后对译文进行进一步重组整合。可参考以下译文:“天气不好,一个人没有向导,独自游逛到谷里的幽深去处,容易对于它那种狭窄曲折、泥泞难走的路径,觉得不满。”(张谷若译文)

(三)篇级语义分析

贝格兰德(Beaugrande)认为一个语篇应该满足七个标准:衔接(cohesion)、连贯(coherence)、目的性(intentionality)、可接受性(acceptability)、信息性(informationality)、情境性(situationality)和篇际性(textuality)[8]。这七个标准就是语篇性。本文不对七个标准加以一一赘述,而只是选择最重要的一个特征即连贯(coherence)作为切入点,对语篇翻译加以考察。

连贯 (Coherence)与衔接(Cohesion)一样,是构成一个语篇的网络,二者都涉及语篇中语言片段之间的联系。然而二者却有着本质区别。衔接是指语言片段之间依赖词语和语法手段进行的联系;而连贯是语篇的一张概念关系网络,它的存在依赖于语言使用者的感知。一个语篇本身无所谓连贯与否,对其评判取决于读者是否能够将它与自己所熟悉的世界挂上钩(这个世界可以是真实的,也可以是虚拟的)。文化学者Blum Kulka认为,连贯是语篇各部分隐含、潜在的意义关系,需要通过一个阐释(interpretation)过程使这种关系显化。换而言之,连贯作为一个语篇的特质,需要阐释才能达到目标。

根据贝格兰德(Beaugrande)的解释,连贯是一个保证概念延续的系列程序。它包括:1)逻辑关系;2)对事件、目标和情景的组织;3)人类经验的延续性。在通常情况下,在语际转换中,原文中的连贯关系系列应该移植到目的语中去。一些基本关系,如因-果、问题-对策、时间序列等,以及这些关系在语篇中的组合方式,无论在什么语言中对意义的理解都十分重要[9]。以下列语篇为例:

How very lovable her face was to him.Yet there was nothing ethereal about it:all was real vitality,real warmth,real incarnation.And it was in her mouth that this culminated.Eyes almost as deepand sparkling as he had seen before,and cheeks perhaps as fair;brows as arched,a chin and throat almost as shapely.a.Her mouth he had seen nothing to equal on the face of the earth.To a young man with the least fire in him that little upward lift in the middle of her red top lip was distracting,infatuating,maddening.He had never before seen a woman′s lips and teeth which forced upon his mind,with such persistent iteration,the old Elizabethan simile of roses filled with snow.b.Perfect,he,as a lover,might have called them off hand.But no——they were not perfect.c.And it was the touch of imperfection upon the would-be perfect that gave the sweetness,because it was that which gave the humanity .d.(Thomas Har-dy:Tessofd′Urbervilles)

该语篇的意向在于描写女主人公苔丝的嘴唇之美,作为具备读者和作者双重身份的译者应该把握这一点。对于划线句a,为何突然又开始描写其眼睛、双颊、眉毛和下颌?这是不是原作者没有遵守语篇的连贯性原则?仔细一想,我们不难明白,这是作家常用的以绿叶映衬红花的原则。到了后一句“Her mouth he had seen nothing to equal on the face of the earth”,作者的意图就昭然若揭了。只要读者或译者相信这是一个具备连贯性的语篇,就能明白这句话的交际意图,翻译起来也就不存在困难了。对于划线部分b,作为读者和译者,完全可以根据自己的认知能力推断出:“roses filled with snow”是对年轻女子唇红齿白这一意象的写真,任何具备生活常识的人都不难完成这一审美过程。把文本文字所包含的信息和人们的经验世界挂上钩,这也是语篇连贯性的一个方面。对于划线部分c,若不加分析的话,读者或译者可能会纳闷:为什么作者说她的唇齿完美而马上又加以否决?但如果我们根据现实生活中“情人眼里出西施”这一常识来理解原文,文字信息和经验世界就很好地挂上了钩,在此基础上产生的译文也就很符合逻辑了。原文中划线部分d的“humanity”也是让读者或译者纠结的地方。牛津高阶英汉双解词典对该词的解释是“[U]human nature;being human人性”,但直接把它翻译成“人性”显然不妥。应如何去理解?首先,该词在逻辑上与前面的“the touch of imperfection upon the would-be perfect”(似完美又有些许不完美)形成一种连贯。再次,我们再把它与经验世界挂上钩后自然就会想到:世上没有真正完美的人和事,一个人间女子无论如何美丽都会有缺陷,唯有如此,才符合事之常态。

在以上分析的基础上,我们不妨参考张谷若先生的译文:

“在他看来,她的脸太可爱了。但是那上面,却一点儿也没有虚无缥缈、离群遗世的情态,而全都是实在的生气,实在的温暖,实在的血肉。到了她那张嘴,她的可爱才算到了最高点。a.像她那样深不见底、顾盼欲语的眼睛,他从前看见过;像她那样红白分明、鲜艳妍丽的脸蛋儿,他从前或者也看见过;像她那样弯曲如弓的眉毛,几乎像她那样端正匀停的下颏和脖颈,他从前都看见过 ;但是他从来没看见过,天地间还有另一副嘴,能和她的相比。在那个红红的小嘴儿上,那上唇中部往上微微撅起的情态,就是心肠最冷的青年见了,也不由得要着迷,要发狂,要中魔。伊丽莎白时代,有一位诗人,b.拿“玫瑰含雪”,来比喻唇红齿白。他生平见过的女人,再没有像她那样,叫他不断地想起那个比喻的了。c.在他以情人的眼光看来,简直就可以说,这口牙齿,这副嘴唇儿,真正完美无瑕。d.但是实在说起来,却又不是真正完美无瑕;而也就是因为这种似完美却又有点儿不完美的情态,才生出一种甜蜜的滋味来,因为总要有点儿缺陷,才是人间的味道啊。”(张谷若译)

读罢译文,读者不难感到,译文语言自然流畅,既不乏文学作品的美学价值,又符合生活世界的经验常识。毫无疑问,其成功之处就是译者很好地理解了原语语篇的连贯特质,又成功地将之移植到了译作当中。

四、结 语

翻译的科学性就是指翻译的语言学途径。关于科学性和艺术性的纷争古来有之,到了前苏联时期可谓达到了巅峰,出现了两派相互排斥、水火不容的局面。然而,无论何种文体的翻译都是二者的结合,不同之处在于:文体不同,对其中的一方会有所偏重。文学翻译除了具有鲜明的艺术性外,还不可避免地具备科学特征,在翻译的过程中也就避免不了语言分析。费道罗夫认为,翻译的过程是使用语言的过程,语言问题应放在头等重要的位置上。翻译研究首先应当从语言学的角度加以研究,并宣称只有采用语言学的手段,才能科学地揭示翻译的规律和本质[10]。费氏这一论断无疑也适用于文学翻译。鉴于此,我们要努力改变国内外仍然普遍存在的、在文学翻译中盲目排斥科学性的做法,摒弃传统语文学范式中印象主义和神秘主义翻译观,为翻译的过程描述和质量评判提供一个科学的、富有操作性的客观理论框架。

[1] 黄振定.简论现代西方译论的艺术观与科学观[J].外国语,1998(5):34.

[2] 刘宓庆.翻译教学:实务与理论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2003:282.

[3] 陈福康.中国译学理论史稿[M].上海:上海外语教育出版社,1992.

[4] MUNDAY J.Introducing translation studies——theories and applications[M].上海:上海外语教育出版社,2010:25.

[5] 谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,2006.

[6] 刘宓庆.翻译美学导论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005:2.

[7] 廖七一.当代西方翻译理论探索[M].南京:译林出版社,2000.

[8] 胡曙中.英语语篇语言学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2005:10.

[9] HATIM B,MASON I.Discourse and the translator[M].上海:上海外语教育出版社,2001:195.

[10] 许钧.文学翻译的理论与实践——翻译对话录[M].南京:译林出版社,2001:282.