网络舆论与政府决策的内在逻辑

王金水

国内外学者对于网络舆论从多维度进行了研究,涉及众多领域,成果颇丰,但对于网络舆论与政府决策之间关系问题的研究展开不够,没能充分剖析网络舆论如何导致传统议程设置模式的变迁,从而通过网络公共领域来影响政府决策。本文试图进一步厘清两者间的内在逻辑关系。

一、网络舆论的形成及其整合功能

随着互联网的迅速发展,网络以其传播速度的快捷性、传递范围的广泛性、民意表达的自由性和信息传输的去权威性成为公民网络参与的重要技术载体和平台。在网络空间,网民每天都会对热点事件或重大问题进行激烈的讨论,通过发帖或跟帖表明自己的立场、观点,众多网民观点的聚合和共振就形成了网络舆论。所以,网络舆论是网民以互联网为载体,对社会热点事件或话题采用网络语言或其他方式(如跟帖、转帖或回帖等)来表达自己的意见和观点,由此形成的有一定影响力的、带倾向性的公共意见或共同言论。

关于网络舆论对政府决策的影响,一直是一个充满争议的话题,中外学者进行了多维度的探索。学者们认为网络舆论是一把双刃剑:在积极方面,网络的自由性、开放性、平等性等特征,使得公民产生平等获取政治信息与政治知识的政治意识和政治心理,极大地激发公民政治参与的兴趣和热情,从而突破传统民主模式的某些局限;网络所具有的虚拟信息技术不仅延伸了人自身的功能,而且拓展了人类社会政治关系在虚拟时空的活力,使实时与异时的多对多的双向互动成为现实,能够满足人类个体及其共同体的政治欲望和诉求,从而改善了政治参与的途径与技术手段,使政治参与的渠道更加畅通和多样;对于公共决策,网络舆论能够提供原生态的舆情基础,增加决策的科学性;并且网络参与能够增强对公共权力的监督,虚拟公共领域潜移默化地影响公民的政治认同和政治心理,有利于网络政治民主的发展,等等。在消极方面,网络彰显的个人主义的价值观以及更加隐蔽的信息集权控制,容易导致网络无政府主义,否定政府决策的权威性;同时,网络舆论会引发非理性参与,甚至导致非法参与和制度外参与,从而给政府决策造成错误诱导,甚至危及社会的稳定。国外学者在这方面也有深入的研究,如马克·斯劳卡(Mark Slouka)的《大冲突:赛博空间和高科技对现实的威胁》、维尼·若歇(Wyene Rash)的《网络政治学:互联网对政治过程的影响》、理查德·戴维斯(Richard Davis)的《网络政治学:因特网对美国政治系统的影响》、罗扎(Roza Tsagarousianou)的《网络民主——技术、城市与城市网络》和米歇尔·海姆(Michael Heim)的《虚拟现实的形而上学》等,对网络社会的政治稳定、民主决策等问题做了深入的探索,指出虚拟现实对传统的政府决策提出了挑战,重塑着个人、国家与社会之间的关系,金字塔式的传统政治结构正向网络化的扁平状发展。埃瑟·戴森(Esther Dyson)指出:“数字化世界是一片崭新的疆土,可以释放出难以形容的生产能量,但它也可能成为恐怖主义和江湖巨骗的工具,或是弥天大谎和恶意中伤的大本营。”[1](P17)亚历山大(C.J.Alexander)和帕尔(L.A.Pal)在《数字化民主》中指出:信息学领域的高速技术创新保持着强劲的势头,改变着我们的知识基础、政治制度和过程,以及地方的、国家的和国际的经济等诸多方面。“随着信息运动速度的增加,政治变化的趋向是逐渐偏离选民代表政治,走向全民立即卷入中央决策行为的政治。”[2](P255)斯坦莱·米尔格拉姆(Stanley Milgram)认为,网络集群行为突破了传统集群行为发生的重要条件——“相互刺激”的时空界限,“时空缺场”取代传统集群行为的“时空在场”,“时空区隔”取代传统集群行为的“时空一致”。同时,“集群行为是自发的,相对来说是没有组织的,甚至是不可预测的”[3](P176)。凯斯·桑斯坦(Cass Sunstein)在《网络共和国——网络社会中的民主问题》中,分析了网络社会的信息接收和交往机制,认为群体极化现象极易在网络上产生。网络对许多人而言,正是极端主义的温床。[4](P48)在关于网络集群行为发生机制的研究中,内尔·J·斯梅尔塞(Neil J.Semelser)提出的价值累加理论认为,集群行为之所以发生,最主要的六个社会条件:“有利的结构、结构性紧张、普通信念的产生、诱发因素、参加者的行动动员和社会控制机制”必须依次出现。[5](P617)伊丽莎白·诺尔-诺依曼(Elisabeth Noelle-Neumann)提出了“沉默的螺旋”理论假说,进一步说明了网络舆论的放大原理。该理论认为个人意见的表达和“沉默”的扩散是一个螺旋式的过程。一方的“沉默”造成另一方的强势,这种强势反过来又迫使更多的持不同意见者转向“沉默”,如此循环往复,形成“一方越来越大声疾呼,而另一方越来越沉默下去的螺旋式过程”,使得网络舆论的能量被无限放大。同时,网络舆论通过营造“意见环境”来影响和制约政府决策。

(一)网络公共领域催生了网络舆论

公共领域理论认为其形成的必要条件是公开、自由的舆论沟通平台以及宽松的政治环境,同时参与者具有更多的理性并且能够畅所欲言,这样才能形成公共舆论。但是由于现实中存在种种沟通方面的制约,互联网作为公民参与新手段的问世,无疑对公民话语权的拓展、公众议程的设置、民主政治进程和公共决策产生了深远的影响。[6]网络空间正在构建一种全新的公民参与政府决策的公共领域。哈贝马斯指出,公共领域首先是指社会生活中的一个领域,某种接近于公众舆论的东西能够在其中形成。当公民们以不受限制的方式进行协商时,对于涉及公众利益的事务有聚会、结社的自由和发表意见的自由。在一个大型公众团体中,这种交流需要特殊的手段来传递信息并影响信息接受者。今天,报纸、杂志、广播和电视就是这种公共领域的媒介。[7](P398)网络空间公共领域的形成使得相关议题能够进入公众视野,引起社会公众的普遍关注,然后引导网民积极参与讨论,自由发表意见,最终借助公共领域生成网络舆论。

传统公共舆论的形成主要是通过政府的积极引导、各种媒体的宣传报道、读者或观众的调查反馈,其数量和规模都相对有限,即使公众对某些焦点事件或问题反映强烈,但由于受众间缺乏横向的联系与沟通,难以形成强大的舆论态势。随着互联网的发展与普及,网络空间催生了一种新的公共领域,舆论形成机制产生了革命性变革。互联网由于其互为主体性、开放性、虚拟性、跨地域性和去时间性等一系列传统媒体所不具备的特质,达到了公共领域形成所需的必要条件,因为舆论形成的关键是大规模交谈或者互动的发生。[8](P232)在互联网上当某个焦点事件或问题出现时,能够吸引众多网民参与讨论,部分网民还会迅速地通过论坛、邮件和手机网络将事件或问题转帖和传播,更多的民众卷入其中,就会形成一个强大的舆论场域,最终导致网络舆论的生成。

哈贝马斯意识到现代传媒不仅起到了世界范围内的传播作用,与19世纪和20世纪早期不同,电视使得游行民众在广场和街道的真实在场转变成为无所不在的在场,因此,它们展现出了革命力量。[9](P38)互联网对公共领域正在产生巨大影响。现代互联网体系规模庞大并且日益复杂,其沟通与联系更加强调“缺场”而不一定是“在场”,互联网成为社会交往和民众沟通越来越依赖的载体和桥梁。通过互联网,人们对于其他社会群体的不在场行为有了更多的认识,因此,网络将公共领域中的人们安置在不同的位置上。由此,公共领域蕴含了更大的能量,不再仅仅以是否在场为基础。[10]因此,互联网所构建起来的公共领域,改变了传统的时空界域,民众能便捷地就公共话题与其他“缺场者”进行沟通和交流,将分散的个体声音聚集成影响巨大的集体话语,最终导致网络舆论的生成,而网络舆论凭借公共领域也获得了巨大的能量,进而影响政府的公共决策。

(二)网络舆论蕴含巨大的整合功能

网络舆论对传统科层制的政府管理模式提出了挑战。科层制政府各层级之间信息的沟通是通过直线方式进行的。正如马克思所指出的:“它的等级制是知识的等级制。上层在各种细小问题的知识方面依靠下层,下层则在有关普遍物的理解方面依赖上层,结果彼此都使对方陷入迷途。”[11](P302)而网络舆论是呈网络状传递的,科层制的直线传送信息模式被网络模式所替代。在公共管理领域,欧美一些国家新公共管理模式的产生与互联网的挑战不无关系,政府试图通过授权、分权等形式来适应网络技术的挑战。克里斯·安塞尔(Chris Ansell)通过对西欧地方政府治理结构调整的考察,提出用网络化的政体来代替传统科层制组织形式。[12](P303)在网络化政体中,国家如同“嵌入”社会之中,国家也不再是唯一的权力中心,需要通过与社会各组织网络的合作来实现社会治理的目标。

由于互联网具有交互性、多媒体、去中心化和超文本等特性,为网络信息的收集、整理和传播提供了便捷的载体和平台,能够形成各种各样的“舆论场域”,网络舆论由此具有很强的整合功能,主要体现在:

首先,对海量信息的整合。利用互联网的多媒体优势,把平面媒体和电子媒体等多种形式的海量媒体信息在网络中集聚起来,这一点是传统媒体难以企及的,然后根据点击率和回帖数量把“焦点”信息遴选出来,再与媒体力量形成共振和互动,从而把“焦点”问题无限“放大”,形成强大的“聚焦”功能,吸引媒体、民众以及政府的注意力。[13]

其次,对网络民意的整合。互联网能够将各种网络舆论的过滤整合,再通过网络的聚焦和共振形成网络主流民意,只有主流民意能够吸引社会各方的注意力,网络舆论将其关注的对象塑造成为社会的焦点事件或问题,导致各种社会力量或主动或被动地卷入其中,舆论原本应有的相对平衡状态将会被破坏并被重新建构。网络舆论通过这种设置功能,整合社会公众及舆论的关注点,完成对网络民意的重新配置,借助网络民意的巨大力量进而影响政府决策的运行方式。

再次,对民意结构的重新整合。网络舆论作为一种全新的媒体议程设置模式导致媒介民意深层结构的变迁,导致民意表达的主体结构从精英主导变为大众分享。传统媒体由于版面空间、节目时段等限制,能够参与媒体议程设置的主要是政府官员和社会精英,这些所谓的权威具有无可比拟的影响力和话语权。网络参与的平等性、匿名性和自由性使得普通民众能够参与其中,甚至能够与其平起平坐,构成舆论民意的主流。所以,网络民意体现了精英和草根的“合唱”,打破了精英对媒体和公共话语权的垄断。同时,网络民意表达的形式结构也从单维到多维、从间接到直接、从被动到主动。传统媒体的民意表达是单维度的,难以形成对话和互动,广播电视虽然有所改进,但受参与数量和程度的限制,也难以形成大规模、大范围的对话和互动。网络参与的互动性实现了从单维到多维互动的变革,使互联网具有了“公共论坛”和“街角”、“公园”的性质。[14](P18)而且,传统媒介民意通常是间接民意,因为要经过相关职能部门的过滤和媒体的加工。而网络民意虽然也存在被“过滤”的可能,但“加工”被排除,可以实现直接和快速的表达。传统上民众只是被动接受信息的受众,而在互联网上网民不再满足于单纯的被动地接受信息,而是可以主动发布信息和观点,形成强大的舆论声势,对政府决策产生巨大压力。所以,网络舆论在某种程度上正在改变传统的权力格局,在网络舆论面前强势的政府官员已变为“弱势群体”,受众和传播者之间的界限进一步被模糊。[15]

总之,网络舆论所体现出的巨大整合功能正在逐渐改变现代政府的治理环境和管理模式,甚至导致话语权的改变和权力格局的变迁,最终将使得政府决策权力被迫分化。

二、网络舆论与政府决策生成的内在逻辑

(一)网络舆论改变了传统的议程设置模式

网民借助网络公共领域长时间聚焦在具体的特定的问题或事件上,从而引起集体的共鸣,导致网络舆论的生成。通常这些焦点问题或事件如事故、灾难等,常常会对相关群体的利益造成现实的伤害,而对社会公众的利益产生潜在的危害。这类焦点问题或事件的发生使得利益群体、政府官员、大众传媒以及广大公众对现存问题有更深切的认识,希望纠正明显的政策失误。[16](P270)因此,网络舆论对焦点问题或事件的关注也就构成了传播学上的所谓议程设置。议程设置是指大众传播媒介在特定时期内对某个事件和社会问题的突出报道从而引起公众的普遍关心和重视,进而成为社会舆论讨论的中心议题。[17](P131)

1972年马克斯韦尔·麦考姆斯(Maxwell McCombs)和唐纳德·肖(Donald Shaw)在《舆论季刊》上发表了《大众传播的议程设置功能》一文,提出议程设置理论,认为大众传媒对某些命题的着重强调和这些命题在受众中受重视的程度构成强烈的正比关系。大众传媒利用其舆论影响力具有为公众设置“议事日程”的功能,通过大范围、高密度的新闻报道或信息轰炸赋予各种“议题”不同程度的重要性,使得民众产生舆论引导所期望的认同感,进而影响民众对焦点事件及其重要性的价值判断。议程设置通常涵盖三个方面,即媒体议程、公众议程和政策议程。

媒体议程就是指媒体按照“重要性”和“特异性”等新闻价值标准,对发生的大量的社会性事件进行选择性报道,在时效、版面、时段、频率和配置等报道手段上区别对待;与此同时,媒体配发、采用相关言论来影响受众对这些事件的理解和思考,从而使受众产生相应的认同,使其成为公众议事日程。

公众议程就是指公众从自身的立场、观点、价值标准出发,按照事件的“重要性”以及与自身的利益关联程度来判定应该关注何种事件、在多大程度上关注这些事件、以何种方式评价这些事件,是受众对媒体报道的自觉反映,从而汇集成民意或公众舆论。

政策议程则是指政府或公共决策机构从一定的立场、观点和特殊视角出发,根据国家需要、社会需要、公众需要以及政治运作过程的需要,来决定何种事件以及这些事件在何种层面上成为讨论和决策的议程,并对各种议程依据其重要性进行排序和决策,然后进入执行程序。

唐纳德·肖认为互联网的发展改变了传统的议程设置模式,“受众也可以把握机会,通过网络和其他方法建立他们自己的一系列议程。如果大众媒体不具有像几十年前那样的力量设置议程的话,那么其他媒介就会变得更重要”[18]。在某些国家,出于选举政治的需要,政府对公众民意保持着高度的敏感,媒体议程往往能左右公众议程进而影响政策议程。而我国的议程设置模式有所不同,我国传统媒体的功能主要是宣传政府政策和引导舆论。政府出台某项政策,媒体随即进行广泛宣传和报道,目的是让民众理解政策精神并贯彻落实。所以,中国的媒体议程在很大程度上由政策议程决定,是政府引导社会和民众的舆论工具。不过随着网络参与的扩大,传统的“政策议程—媒体议程—公众议程”的议程设置模式已悄然改变,公众和媒体开始改变过去的被动地位,能够自主设置议程来影响政策议程。同时,在互联网背景下,网络媒体与传统媒体交互作用,很难区别谁影响谁和谁引导谁。当公众利用互联网的诸多功能讨论各种议题并形成网络舆论时,它就属于公众议程的范畴。与此同时,当网络媒体大量登载某个议题的新闻或者评论时,它就属于媒体议程的范畴。这样,网络舆论一方面作为公众议程对媒体议程和政策议程产生影响,另一方面作为媒体议程对公众议程和政策议程也会产生影响。

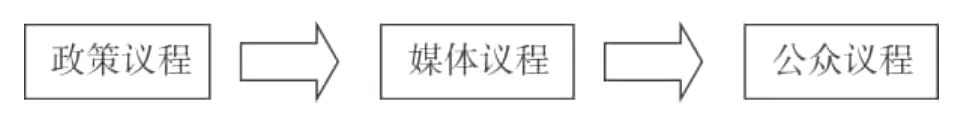

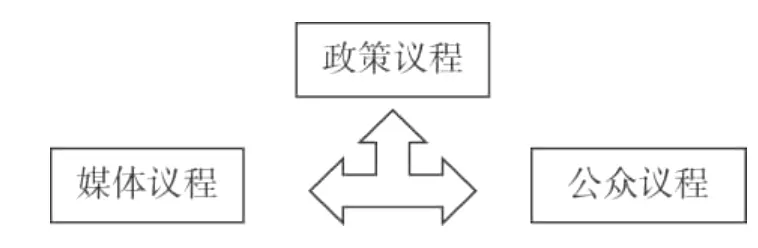

从图1和图2可以得到对比:

图1 中国传统议程设置模式

图2 网络时代的议程设置模式

在互联网背景下,由于网络公共领域呈现出一系列新的特征,使得传统议程设置模式发生了根本性的变化,改变了其原有的单向度特征,逐渐转向多向度和循环往复。政府仍然可以凭借其强势地位就某项重要议题,利用其掌握的传统媒体(如党报党刊)设置媒体议程和公众议程,但此种做法逐渐式微,而且影响范围和覆盖面逐渐缩小。与此同时,新兴媒体(互联网)开始自主设置议程,并利用网络转化为公众议程,最终能够影响政府决策。尤其值得关注的是,公众改变了过去在信息传播过程中的受众地位,积极利用互联网来设置自己的议程,制造网络舆论引起媒体和社会的关注,进而影响甚至改变政策议程。因此,随着传统议程设置模式的变迁,中国公共政策决策模式开始告别过去的“关门模式”和“动员模式”,频频出现“外压模式”。[19]传统政府主导的“政策议程—媒体议程—公众议程”的议程设置模式发生改变,公众和媒体开始改变过去的从属和被动地位,积极有效地自主设置议程,并进而影响政府的政策议程。

(二)网络舆论与政府决策分析框架

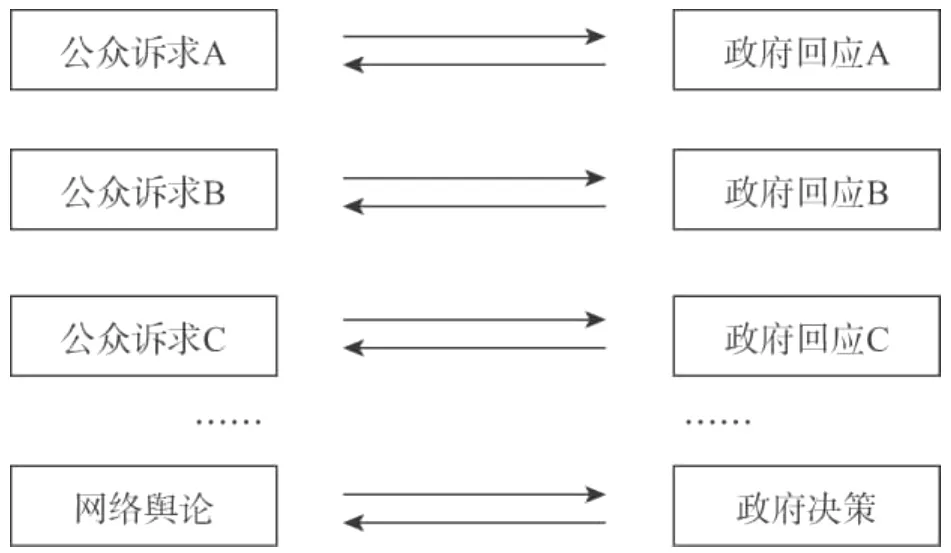

互联网的发展正在不断改变着人类的生活和生存方式,信息技术的革命必将孕育出新的人类文明形态,网络已经超越了其作为“载体”和“工具”的本来形态而成为“生产关系”的一部分,网络舆论释放出其议程设置的巨大能量,甚至也能改变“上层建筑”的结构。正如约翰·奈斯比特(John Naisbitt)所指出的,在全球信息时代悄然来临时,美国社会的变化趋势中很突出的一点就是代议制民主向共同参与制民主转变,其指导原则是“凡是生活中受到某项决策影响的人就应该参与到那些决策的制定过程”[20](P96)。运用系统理论分析网络舆论的生成及其影响,可以解剖政府决策的具体生成过程。由于网络事件往往体现为一定的过程,并且社会现象的逻辑往往是在事件发生过程中才能更充分地展示出来。[21]每当网络焦点事件或问题出现时,可以根据公众诉求的不同把网络舆论分为若干形成阶段,而政府决策可以看做是由一系列前后相继的政府回应行为所组成。政府回应一般表现为部分满足、满足或是背离公众诉求,这样,公众的不同诉求与政府回应之间就建立起一一对应的逻辑关系,建构起网络舆论影响政府决策的模型,见图3。

图3 网络舆论—政府决策模型

通过网络舆论—政府决策模型,可以清晰地看到政府关于某些网络事件决策的具体过程,在网络事件中政府决策受公众诉求的影响是显而易见的。下面以江苏省南京市儿童医院“徐宝宝事件”为例对该模型作进一步诠释。整个过程分为如下阶段:第一阶段,2009年11月3日,一则题为《南京儿童医院医生上班忙“偷菜”害死五个月婴儿》的帖子引爆了网络舆论。几天后,南京市卫生局和南京儿童医院作出回应,否定了患儿父母投诉的有关问题。第二阶段,网民对调查结果提出质疑,强烈要求引入第三方调查。11月12日下午,南京市卫生局再次召开新闻发布会,公布了由网络专家、网民和记者等组成的联合调查组的调查结果:患儿家属的投诉情况基本属实,此前南京儿童医院调查手段简单、调查深度不够、调查结果与事实不符。第三阶段,为了回应网民对医疗体制改革反思的诉求,卫生部于11月19日专门召开全国加强医疗质量安全管理视频会议,要求全国各级卫生行政部门和医疗机构高度重视医疗质量安全工作,并出台了相关的规章。在整个事件中,公众通过网络舆论表达了一系列诉求,政府有针对性地作出回应,从而构成政府决策的全过程。

“徐宝宝事件”说明,由于网民诉求的层层递进,相关政府部门(层次和级别越来越高)积极回应,不断跟进,不仅揭示了事件的真相,而且引起政府对时下“看病难”、“看病贵”和“医德医风”等医疗体制深层问题的检讨与改革。事件发生后,南京市相关部门迅速成立独立调查组,最终使得真相大白,并对相关责任人做出严肃处理,体现出责任政府应有的姿态与作风,清晰地展示出网络舆论与政府决策之间的互动逻辑。

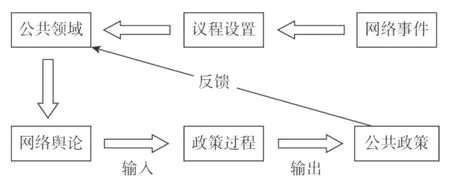

这种网络舆论展示出一种新的权力,正如2006年当网民成为美国《时代》周刊的年度人物之时,该周刊编辑所指出的:“这是多数人从少数人那里夺得权力,互相无偿地帮助,同时也改变了世界改变的方式。使这一切得以发生的工具是互联网,它是使数百万人作出的小贡献放在一起并使这数百万人变得重要的工具。”[22]由此,可以导出网络舆论与政府决策分析框架,见图4。

图4 网络舆论与政府决策分析框架

网络事件一旦通过议程设置进入公共领域,经过互联网的聚焦与共振功能形成网络舆论,网络舆论借助政治输入功能进入政策过程,政府回应网络舆论再借助政治输出功能形成公共政策,公共政策又会反馈和影响到公共领域。同时,由于网络事件通常表现为一个过程,网络舆论体现出的议程设置也涵盖几个不同阶段,公共领域内公众舆论可能基于情势变化和政府回应形成好几波舆论声势,网络事件中的民意输入和政策输出就处在动态的循环之中。在整个系统中,互联网的作用至关重要。不管是公众议程、媒体议程的设置,还是网络舆论的生成,抑或是政府政策的输出,都离不开互联网的工具性作用。所以,当互联网在设置议程时,它就成为新媒体;当互联网成为公众舆论的平台时,它更像公共领域;而当政府利用互联网了解舆情体察民意,回应公民网络参与的压力时,它则成了政府治理的有效工具。[23]

因此,在网络突发事件中,政府基于公众诉求而作出的回应会影响到下一轮民众诉求的输入,如果某个诉求得到了满足,公众会给相关政府政权的合法性提供支持,或者输入新的诉求,从而使政府的合法性得到再生产而不断加强。相反,如果公众的诉求没有得到满足,则可能导致民众的消极性支持,造成政治系统更大的压力输入(如声讨、抗议、上访甚至是社会运动),使得网络突发事件可能衍变为公共危机。

从南京“徐宝宝事件”的危机分析可以看出网络舆论通过一系列公民诉求的政策输入,政府不断回应产生连续的公共政策输出,在网络公共领域中网络舆论与政府决策之间存在着一种持续的互动,如何有效把握这种互动是完善现代政府治理能力的重要内涵,也是提高政府执政水平的关键因素。

[1]埃瑟·戴森:《2.0版数字化时代的生活设计》,海口,海南出版社,1998。

[2]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,北京,商务印书馆,2000。

[3]巴克:《社会心理学》,天津,南开大学出版社,1984。

[4][14]凯斯·桑斯坦:《网络共和国:网络社会中的民主问题》,上海,上海人民出版社,2003。

[5]戴维·波普诺:《社会学》,北京,中国人民大学出版社,1999。

[6]倪明胜:《从“小众”走向“大众”——网络时代博客传播的理论逻辑》,载《中共天津市委党校学报》,2009(3)。

[7]Habermas.“The Public Sphere”.In Mukerji and M.Schudson(ed.).Rethinking Popular Culture:Contemporary Perspective in Culture Studies.Berkeley:University of Califonia Press,1991.

[8]塔尔德:《传播与社会影响》,北京,中国人民大学出版社,2005。

[9]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,上海,学林出版社,1999。

[10]Verstraen.“The Media and the Transformation of the Public Sphere”.European Journal of Communication,1996(11).

[11]《马克思恩格斯全集》,第1卷,北京,人民出版社,1965。

[12]Chris Ansell.“The Networked Polity:Regional Development in the Western Europe,in Governance”.An International Journal of Policy and Administration,2000,13(3).

[13]张淑华:《网络对媒介民意表达结构的变革》,载《当代传播》,2009(1)。

[15]叶皓:《从宣传到传播:新时期宣传工作创新趋势》,载《现代传播》,2009(4)。

[16]Birkland.After Disaster:Agenda Setting,Public Policy and Focusing Events.Washington:Georgetown University Press,1997.

[17]甘惜分主编:《新闻学大辞典》,郑州,河南人民出版社,1993。

[18]唐纳德·肖:《议程设置理论与后大众时代的民意研究》,载《国际新闻界》,2004(4)。

[19]王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,载《中国社会科学》,2006(5);周建明:《和谐社会构建:欧洲的经验与中国的探索》,北京,清华大学出版社,2007。

[20]约翰·奈斯比特:《大趋势——改变我们生活的十个新方向》,北京,人民出版社,1985。

[21]孙立平:《实践社会学与市场转型过程分析》,载《中国社会科学》,2002(5)。

[22]杨耕身:《权利远未成功,我辈皆须努力》,载《青年时报》,2010-09-20。

[23]王金水:《公民网络政治参与与政治稳定》,载《中国行政管理》,2011(5)。