反社会型人格障碍倾向大学生防御机制及对策研究

吴青枝

(安阳工学院心理健康教育中心,河南安阳455000)

一、问题的提出

人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成的相对稳定和独特的心理行为模式,它反映一个人总的心理面貌和特定的行为特征。人格是人的心理行为的基础。在人格复杂的形成过程中,如果一个人显著偏离正常,形成了特有的行为模式,导致对环境适应不良,明显影响其社会和职业功能,或者自己感到精神痛苦,我们称之为人格障碍①参见美国精神科学会编制、庞天鉴译的《DSM-IV分类与诊断标准》。。反社会型人格障碍(Antisocial Personality Disorder简称APD)是人格障碍的一种亚型,它以行为不符合社会规范、忽视或冒犯他人的权利为主要特点。这类人的行为特征为:感情冷淡,对人缺乏同情,漠不关心,缺乏正常的人间关爱;易激怒,常发生冲动性行为;即使给别人造成痛苦,也很少感到内疚,缺乏罪恶感;因此常发生不负责任的行为,甚至是违法乱纪的行为,虽屡受惩罚,也不易接受教训,屡教不改。临床表现的核心是缺乏自我控制能力,并以攻击他人为主要表现形式。常见于贫困、不稳定的家庭中长大的个体。

心理防御机制,最早是由精神分析创始人弗洛伊德提出来的,主要指一个人面对应激、挫折、创伤、丧失、冲突等心理上的种种困难时,其“自我”潜意识地运用一些心理上的防御措施来保护自己的机制,是每个人都具有的一种本能的自我保护机制。它由个体的成长环境和生活经历中惯用的应对方式固化而成,形成个体特定的行为模式和应对风格,成为人格的一部分。弗洛伊德认为,人之所以产生精神和人格障碍就是因为人的防御机制的不同加工而致。匡奕华等认为,心理防御机制与人格特征明显相关,心理防御机制是一种持久而重要的人格维度,而不是一种精神病理现象[1]。所以从这种意义上可以说,人格的本质就是一种防御机制。

研究表明,人格障碍与精神疾病、行为问题以及违法犯罪行为的发生关系密切[2]。人格障碍可以成为心理疾病的发病基础,同时也是引发不良行为甚至犯罪的诱因。随着社会的深刻变革和快速发展,大学生因人格障碍而引发的各类心理和行为问题呈明显上升趋势。其中,反社会型人格障碍,因其巨大的社会危险性和危害性,急需引起广大研究者和社会各界的高度关注和重视。对人格障碍与犯罪行为之间的关联研究结果表明,人格障碍患者的犯罪率比正常人高出数倍。对各类罪犯的人格障碍情况调查表明,三分之一左右的罪犯,均有不同程度的人格障碍,尤其是惯犯、重犯中人格障碍者比率更高[3]。

大学是人格形成和发展的关键时期,人格障碍不仅深刻影响和制约大学生的身心健康和发展,也是校园安全和社会稳定和谐的巨大隐患。大学生人格障碍特别是反社会型人格障碍,已经成为当前急需解决的社会心理和行为问题。但是,目前针对大学生人格障碍特别是APD防御机制的研究和关注还非常有限,极大地影响和限制了教育、矫治和干预的效能和效果。本文从防御机制这一精神分析的概念入手,通过将APD与正常人群的防御方式进行对照实证研究,对APD的防御方式进行深入的探查和讨论,以期把握反社会型人格障碍倾向大学生的心理和行为问题的内在本质,更深入有效地对APD大学生进行干预和帮助。同时,本研究也弥补了该领域研究的不足,具有一定的实践意义和学术价值。

二、研究方法与结果

1.研究对象、工具和方法

本研究采用人格诊断问卷(Personality Diagnostic Questionnaire+4,PDQ+4)对某大学1,028名学生进行测量,选取符合关于APD筛选标准的大学生80名,年龄大于18岁,无严重躯体疾病,不伴有其他精神疾病;正常对照组80名,无严重躯体疾病,无精神疾患,年龄大于18岁。

本研究采用Bond的防御方式问卷(Defense Style Questionaire DSQ)的中文版本[4],此问卷有较好的信度和效度,共测量24种防御方式。防御方式问卷共88个项目。24种防御机制,4个因子,分别为不成熟防御机制(因子1):投射,被动攻击,潜意显现,抱怨,幻想,分裂,退缩和躯体化8项;成熟型防御机制(因子2):升华,压抑,幽默3项;中间型防御机制(因子3):反向形成,解除,制止,反社会,理想化,假性利他,伴无能之全能,隔离,同一化,否认,交往项,消耗项和期望13项;掩饰因子(因子4)。问卷采用九级评分方式,被试者的得分越接近9,说明被试者越倾向于采用此种防御机制。在掩饰因子上得分越接近9说明其掩饰倾向越小。问卷采用SPSS11.5统计软件进行数据的处理和统计。

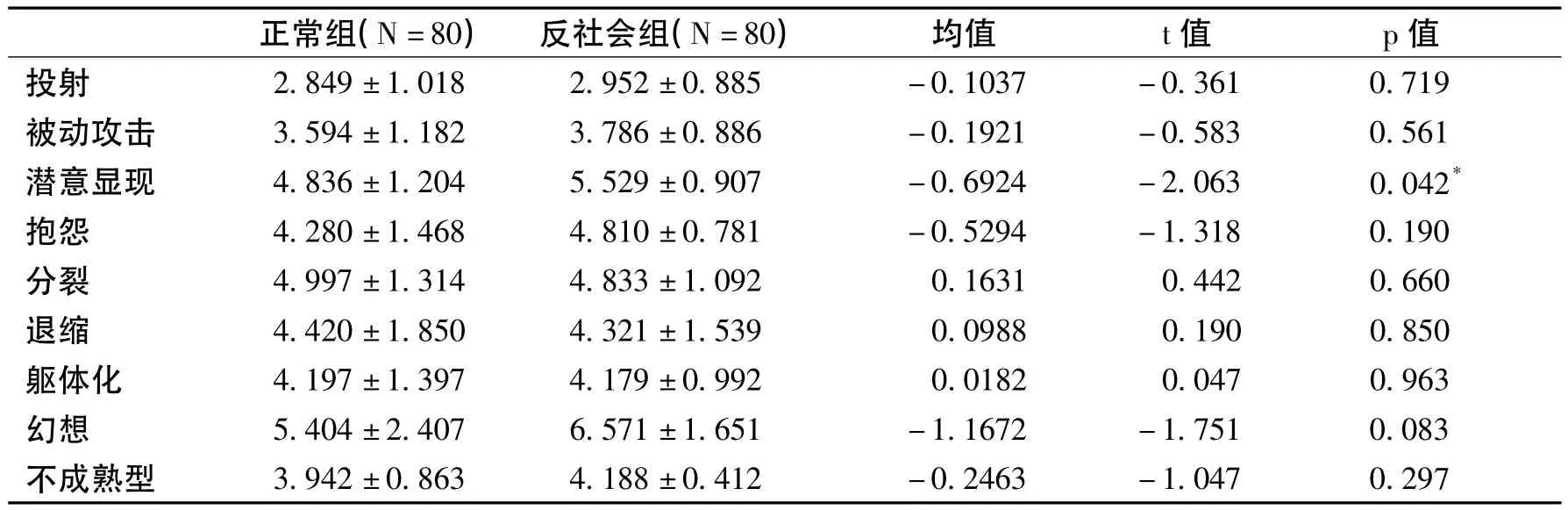

表1 反社会型人格障碍组与正常组在不成熟型防御机制上的对照

2.研究结果

表1结果显示,APD倾向大学生与正常对照组大学生,在不成熟防御机制上差异极其显著。APD倾向大学生较多地使用不成熟的防御方式,更多地使用潜意显现防御方式。

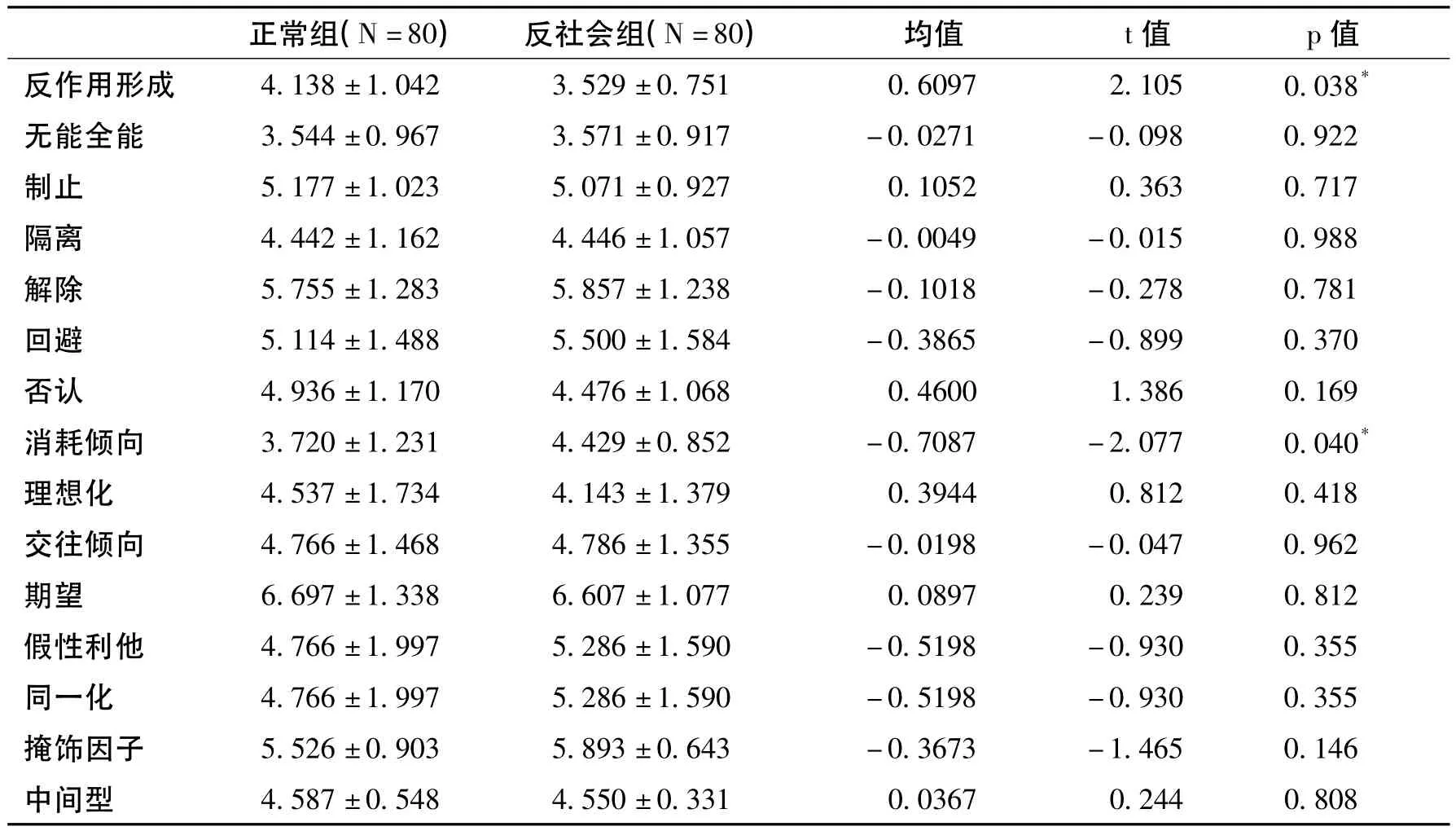

表2 反社会型人格障碍组与正常组在中间型防御机制和掩饰因子上的对照

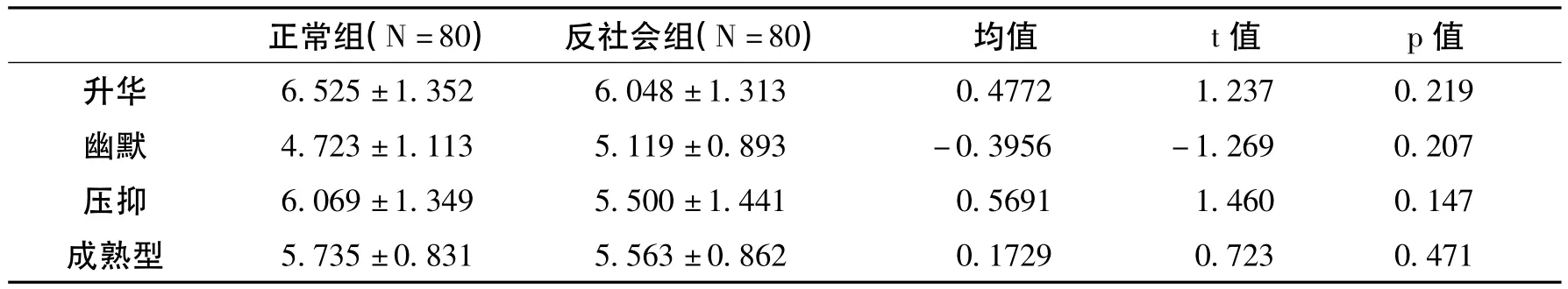

表3 反社会型人格障碍组与正常组在成熟型防御机制上的对照

从表2、表3可以看出,APD倾向大学生与正常对照组在中间型防御机制的使用上,APD倾向大学生更少使用反作用形成防御机制,更多地使用消耗倾向等防御机制。在成熟的防御方式的使用上则没有显著的差异性。

三、讨论与分析

1.反社会型人格障碍倾向大学生防御机制的总体特点

本研究表明,反社会型人格障碍倾向大学生的防御机制有其特别的典型性特征。他们更倾向于使用不成熟的防御机制,特别是潜意显现的防御方式;在中间型防御机制上,更少使用反作用形成的防御机制,而更多地使用消耗倾向等防御机制;在成熟的防御机制上无明显的差异性。这和陈绍建等的研究基本一致,陈绍建研究发现,与大学生的人格障碍相关的最显著的四种防御机制是投射、被动攻击、潜意显现和退缩;不成熟的防御机制与人格障碍呈正相关,而成熟的防御机制与人格障碍无明显的相关[5]。同时与徐莉萍等对男性少年暴力犯罪的研究结论也比较暗合,她认为与一般同龄群体相比,少年暴力罪犯较多使用不成熟型、中间型防御机制[6],间接证明了反社会型人格障碍倾向大学生的防御机制不成熟性的特点。

反社会型人格障碍不成熟防御机制特性的形成,究其成因,可能与青年大学生本身的成长发展阶段的生理、心理特点有关,这一时期的学生正处于由不成熟向成熟的过渡阶段,各方面还不稳定,易使用不合理、不成熟的应对方式处理问题。在成长过程中缺乏必要的、科学的家庭和学校的教育引导,受到不合理的社会现象的影响,诸如社会财富的分配不均、社会生活的频繁变动和生活事件的应急增多、社会道德失范、学校教育目标的偏失、家庭教养功能的弱化和混乱以及媒体舆论的错误引领,都使大学生无法形成一个完整的自我感,导致其个性的缺陷和人格的不成熟,甚至是形成极具破坏性的反社会型人格障碍。

2.反社会型人格障碍倾向大学生防御机制的具体特点

首先,反社会型人格障碍倾向大学生在不成熟防御机制上更多地使用潜意显现的防御方式。潜意显现是无意识欲望的直接表现,其目的是避免认识到所伴随的情感而直接表现出冲动的甚至犯法的行为。使用潜意显现防御方式的APD倾向大学生,常表现为暴躁冲动,自我中心,人际关系紧张,自控能力差,常有不顾后果的校园伤害和违法行为发生。这一特点符合防御机制的无意识性本质特征,反映了反社会型人格障碍倾向形成的核心机制。究其成因,可能与其早期的生活经历有关,比如父母不合理的教养方式、家庭关系不和谐、父母不良行为、遭受同伴欺辱、早期的精神创伤等,这些都会以潜意识的方式,成为“情结”积蓄下来,平时不会意识到,但其并没有消失,在某些相同情景或环境下就会直接发泄出来,甚至失去理智、不顾后果。相关研究也表明,反社会型人格障碍倾向大学生与早期生活创伤经验呈正相关关系。

其次,反作用形成是指表现出的行为是与某种不能被人接受的本能性冲动正好相反的方式。本研究表明反社会型人格障碍倾向的大学生较少使用反作用形成防御方式,这和反社会型人格障碍较多使用潜意显现的无意识特性是一致的。其特征表现为,当某人希望照顾自己时却明显地照顾别人,“恨”自己真正喜欢的某人或某事物,或者“爱”自己所恨的竞争对手,从事自己所不喜爱的职业。APD较少压抑和控制自己的行为和情绪,大多都是潜意识的直接显现,比如直接的攻击等,他不会用这种相反的替代方式来息事宁人,化解危机。这也说明,反社会型人格障碍大学生是缺乏自我控制和自我反思能力的,不会自我学习和自我成长。

最后,在中间型防御机制上,APD倾向大学生更多使用消耗倾向等防御机制。消耗倾向即倾向于使用暴饮暴食、吸烟、喝酒、吃药等方式来缓解负面情绪。反社会型人格障碍倾向的大学生在遇到挫折和困难时,采用一些能暂时感觉舒服的消极方式,如酗酒、药物滥用、沉迷网络等或无意识固执于某种无效和无意义的沉溺行为,用消极替代方式耗散生命能量。宋艳2005年对特殊人群的研究表明,与正常人所使用的心理防御机制相比,互联网成瘾者更多地使用被动攻击、抱怨、幻想、退缩、理想化、消耗倾向、掩饰等防御方式[7]。

该防御机制的成因,与其在成长过程中缺乏科学合理的教育环境、对需要应对的问题没有掌握有效的解决方法有关。往往出现在父母疏于管理或过于包办代替或简单粗暴的家庭中,不仅使孩子丧失了主动面对问题、承担责任的愿望,也没有培养出其应对和解决问题的能力,很容易陷入用消极等待或沉溺麻木的消耗方式而简单被动地应对问题。

四、建议与对策

人格的形成是一个过程,各种人格障碍的成因,包括反社会型人格障碍的成因都是相当复杂的,人们普遍认为APD是最难治疗的心理障碍之一。根据APD倾向大学生的发展特点和其防御方式的本质特征,本文提出以下方面的建议和应对策略。

1.做好早期预防和预警工作

精神病学家帕金森将家庭称为“制造人格的工厂”,而学校则是“修正人格的工厂”。家庭是人格早期形成的重要环境,因此要特别重视家庭教育,提倡正确的父母教养方式,创造和睦温馨的家庭环境,培养安全信任的亲子关系,提升和优化家庭的教育功能,促进孩子的人格健康形成和发展。同时,在学生成长的各个阶段,学校要重视和开展心理健康教育,增强学生的调适能力,促进学生自我健康成长。此外,要做好大学生人格状况筛查及预警工作,实时了解和把握学生的人格状况,有针对性地对重点人群进行提前干预和教育,减少由于人格问题特别是反社会型人格障碍引发的恶性事件的发生和由此带来的损失。

2.加强健康人格的培育工作

教育的根本目的就是要培养学生形成良好的个性和人格。大学要进一步强化学生的健康人格培养目标。高校要加大对学生的人文素质教育,注重人的心灵自悟、灵魂陶冶,着眼于情感的潜移默化,培养学生善良美好的情感和积极乐观的态度,以良好的人文素养塑造健全的人格。此外,要大力加强校园文化建设,以高雅的文化塑造学生美好的心灵和人格。最后,在社会环境方面,要加大对社会娱乐场所和舆论媒体的监管和执法力度,净化青少年学生的成长环境,为大学生树立先进典型和学习的榜样,积极鼓励学生参与社会义工、志愿者服务和慈善捐助等亲社会活动,熏陶和培养学生积极的亲社会人格。

3.对APD大学生进行心理治疗及干预

研究证明,对APD倾向大学生进行心理治疗和干预是可行的,并且有一定疗效,可用以下几种方式:(1)认知领悟疗法。即通过改变不良想法和认知来建构新的合理认知结构,从而促进亲社会行为的形成。(2)行为疗法。即重新建立刺激与反应之间的关系,将刺激所引起的不适当反应,用另一适当反应代替之,并加以强化,最终形成稳固的新的反应机制。(3)团体心理辅导与训练。通过团体的人际交互作用,促使个体深层认识与探讨自我,观察并接纳他人,培养新的态度、行为和情感,促进人格的重塑与行为方式的重建。(4)家庭治疗。通过在家庭成员内部促进谅解、增进情感交流和相互关心,以纠正其共有的病态心理,改善家庭关系,达到和睦相处,促进家庭成员人格和个性的良性发展。

大学生健康人格的形成是一个复杂的系统工程,反社会型人格障碍更有其独特的心理防御及形成机理,特别是随着社会变革和发展,大学生的健康成长和成才,面临着更大的压力和挑战,需要社会各界予以特别的关注,共同营造大学生和谐健康的成长环境,减少和消除大学生反社会型人格障碍的形成和危害。

[1]匡奕华刘诏薄等:《精神分裂症患者心理防御机制与人格特征的相关性分析》,载《上海精神医学》,2004年第3期。

[2]沈东郁杨蕴萍:《人格障碍诊断问卷在成年违法犯罪人群中的应用》,载《中国行为医学科学》,2002年第5期。

[3]凌 辉黄希庭等:《中国大学生人格障碍的现状调查》,载《心理科学》,2008年第2期。

[4]汪向东:《心理卫生评定量表手册》,心理卫生杂志社,1999年第7期(增)。

[5]陈绍建 温 研等:《大学生人格障碍和心理防御机制的关系》,载《心理发展与教育》,1996年第3期。

[6]徐莉萍 王小平:《男性少年暴力罪犯心理防御机制分析》,载《中国心理卫生杂志》,2002年第12期。

[7]宋 艳:《互联网成瘾与心理防御机制的关系》,载《教育理论与实践》,2005年第8期。