土地流转背景下的农户保障——基于闽浙两省的实证调查

邱幼云

(杭州师范大学钱江学院,浙江杭州310012)

农村土地流转问题一直是我国社会各界争论的焦点议题,而历次学术界争论的焦点则基本上是围绕土地使用权流转及其绩效这一核心问题而展开,具体则涉及土地产权配置、土地规模经营、土地管理等议题。然而,现有的研究很少就土地流转对农户保障的影响进行梳理,一些学者强调土地流转制度对农户保障的积极作用,但往往缺乏实例证明,不具有说服力。近几年来,闽浙两省农村中有越来越多的农民自发进行土地流转,于是土地进一步流向农村中的少数人(如种植大户)。而脱离了农业劳动、尚未摆脱农民身份的这部分人(如农民工)在土地流转后,依靠什么作为家庭保障?他们如何应对现代社会中的种种风险?土地流转到底是强化还是弱化了农户保障?本文将在前人研究的基础上,以新的实证材料分析土地流转对农户保障的影响,探讨如何实现土地流转、农户保障与农村经济发展的良性互动。

一、研究方法

(一)调查和分析方法

本次调查主要采用访谈法,具体的操作步骤如下:首先,对农村的基层干部进行访谈,目的是为了获得关于村庄的整体情况,包括村庄的人口、耕地面积、土地流转状况、土地利用状况等;其次,课题组成员深入农户家庭进行访谈,在访问的同时还观察受访者的家庭环境和个人活动从而获得一些重要的调查信息,这有助于研究者获得真实材料,自下而上对农民进行主体性研究。访谈所得的资料主要采用定性研究法进行分析。

(二)样本村概况

本文研究的闽浙三村——福建龙岩的梁村和黎村、浙江余姚的剑村①这三个村名是根据真实村名的第一个字而取的学名。都是通过非随机抽样选取的样本村,选取的依据主要是它们在当地社会经济和土地流转方面的代表性,其基本情况如下。

福建龙岩的梁村地处偏远山区,有587户,2,405人,其中八百多人常年在外务工,外出人口占了村庄总人口的三分之一以上。村里有耕地面积三千四百多亩,林地2万亩(含1.1万亩生态林),不过真正在耕作的土地还不到1,200亩,其余的皆被抛荒,抛荒的耕地大都在偏远、交通不便的地方。该村几乎没有第二、第三产业,在村村民以务农为生,2009年全村人均纯收入三千五百多元。在土地流转方面,私人间的小规模流转很普遍,多为外出务工人员将土地给亲戚或邻里耕种,本村有6个流转大户(流转规模都在100~200亩之间),大户流转进来的土地主要种反季节蔬菜(200亩)、生姜(100亩)、烟叶(200亩)、仙草(100~200亩)等。

福建龙岩的黎村是当地镇政府所在地,交通相对方便,该村有610户,2,810人,其中外出人口大概是三百多人。耕地1,750亩,林地9,900亩(含4,575亩生态林),2009年人均纯收入是4,900元。在村村民除了经营传统农业,还有大约50户人家开小商店,主营食杂、衣服、农用物资等,供应附近几个村庄的生活和生产所需物品。村民私人间的土地流转状况与梁村类似,也有几个流转大户,其中在当地最出名的流转大户是L,2008年他牵头成立一个果蔬专业合作社,在基层政府的支持下,通过多种方式转入土地,目前经营的土地有七百多亩。

浙江余姚的剑村是城郊大村,该村有1,441户,3,551人,其中劳动力有2,023人。目前36家经营工业产品的企业,其中亿元以上企业有2家,5,000万元以上企业有4家,还有四百余家商店从事商贸服务业,基本形成工量具、园林工具、光学仪器、家私、汽配、仪表、电动工具等为主导的工业生产体系。2009年,剑村实现工农业总产值达6.5亿元,人均纯收入13,985元。可见该村非农产业非常发达,农户收入很高。村民大都在当地,极少外出谋生,与之形成对比的是,外来人口有六千五百余人,是本村村民的近两倍。剑村原有耕地一千来亩,后来多数被征用于公共设施建设、工厂建设与环境美化,目前的耕地仅有491.6亩。人均耕地不足0.2亩,村民之间的土地流转不多,即使有流转,其规模也很小,没有种植大户。将土地转出去的农户多忙于经营生意,土地收入对他们来说微不足道,他们往往无偿流转给亲朋好友耕种,没有任何租金收入。

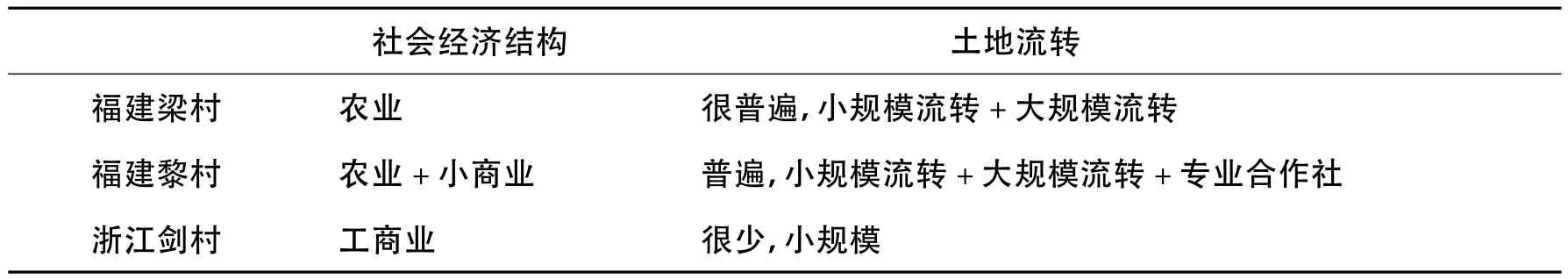

之所以选择这三个村进行研究是因为它们分别代表了三种不同地理位置、经济结构与土地流转类型的村庄,有传统的村,有大规模的土地流转;有城镇化进程较快的村,非农化水平高,土地数量不多、流转少且流转规模小。各个村的经济结构和土地流转状况不尽相同,研究者因此有机会对它们之间的区别进行实地考察和分析。下表是对这三个村的社会经济结构和土地流转状况的一个概括。

闽浙三村的社会经济和土地流转状况表

需要特别说明的是,这三个村并不具有全国范围的代表性和推论性,但具有一定的类型分析意义,可以用来对我国东部地区特别是福建、浙江几种不同经济社会状况背景下的土地流转和农户保障之间的关系进行探索性研究。

二、土地流转对农户保障的影响

浙江剑村的绝大部分劳动力已完全脱离农业生产,或农业生产仅是他们第二、第三产业工作之余的一种兼业行为,农民依靠非农收入就可以过上富足的生活。加上剑村的人均耕地非常少,农户分到的一点承包地往往是由老年人耕种。因此,当地少有土地流转,即便有流转,规模也不大。这样一来,土地流转对当地农户的影响不大,土地保障对当地农户来说更多的是一种发展性的保障,村民普遍对土地的直接收益不抱期待,而是寄希望于土地被征用时所得的现金补偿或者“以土地换社保”。与之不同的是,福建的梁村和黎村以传统农业为主,土地流转对农户保障的影响较大。具体来说,土地流转对农户保障的影响有以下几点。

(一)土地流转对农户保障的积极影响

首先,种植大户在规模经济效应的带动下有了更高的收入。大规模的土地流转实现了土地规模经营,催生了“规模效应”,造就了一批有文化、懂技术、会经营的新型农民,这些人将日益成为农业规模经营的市场主体和领军人物,他们在推进农业现代化的同时,也给自己带来丰厚的收益,大大提高了家庭的保障水平。以福建黎村的流转大户L为例,2008年4月,他牵头联合其他7名经济能人注册成立了该县首家跨县区“金富果蔬专业合作社”,合作社目前流转入七百多亩土地作为果蔬生产基地,主要种植各种经济作物,他采用统一种植、统一管理、统一虫害防治、统一价格、统一销售的“五统一”经营管理方式,节约成本,提高土地利用效率。土地流转前,当地一亩土地年均纯收益是六七百元,流转后至少可增加到2,000元,是土地流转前的近四倍。对L个人来说,保守估计他一年的纯收入将达15万元,可见土地流转大大增加了家庭收入,提高了家庭保障能力。

其次,土地流转增强了小农户尤其是老年人的自我保障能力。笔者在实地调查中发现,土地流转对农村老年人自我保障的作用不可小觑。一方面,身体硬朗的老年人转入更多的土地来耕种可以获得更多的收入,老年生活更有保障。比如,笔者访谈的浙江剑村一位67岁的老太太,在两个女儿出嫁后仅剩她和丈夫组成一个空巢家庭。二老身体硬朗,除了自家半亩不到的土地外还从邻居那里租入两亩多地来种植水稻和时蔬,所得收入供二老日常开销不成问题,保障了基本生活。另一方面,对高龄老人或体弱多病的老年人来说,在他们自身无力耕种土地的情况下,可以把土地转给子女耕种“换取”子女对他们的赡养;有时,老年人把土地租给他人耕种直接获得租金收入或换取口粮。可见,在养老保障尚未全面覆盖农村或保障水平低的情况下,土地是老年人获得子女赡养的一种“资本”,是养老保障的一种来源,虽然这种保障水平不高,但它或多或少地提高了老年人的自我保障水平。

最后,土地流转还拓宽了当地农民的就业渠道,增强了农户就业保障。很多在村农民把土地租给大户,自己则给大户打工获得工资收入。在福建2个村,农民在当地帮忙做农活,一天可有40~70元的收入,在浙江剑村打一天零工的工资在60~100元不等。以福建黎村的金富果蔬合作社为例,因为当地耕地不适合机械化,合作社无法使用机械,农业基地的经营主要靠从当地招募而来的一批工人(多为家里土地流转给合作社的农民),这些工人每个月的工资在1,200~2,000元不等。现在打工一个月的收入差不多能抵过去半年种田的收入,更重要的是以前自己种地,得承担由天气、市场等因素带来的风险,可能“颗粒无收”,现在则是“旱涝保收”。

(二)土地流转对农户保障的消极影响

首先,种植大户背负大规模土地流转的风险。种植大户与一般农户相比,种植风险更大。一是由于种植大户在技术上要求较高,在施肥、打药、田间管理上需要更大的资金投入,种植受季节和天气的影响大,不可抗拒的自然灾害和病虫灾害是农作物生产严重的潜在威胁,一旦某些方面不慎或遭不良天气影响,损失将会很大。据梁村种植大户介绍,受天气影响,当年仙草烂掉近两成,收益大受影响,有时市场价格波动也可能导致他们连成本都收不回来。二是由于种植中诸如购置大型农机具、改造农田水利设施、改良土壤等需要长期性投资与土地流转租期短存在矛盾,流转租期一般只有一两年,时间较短,原土地承包者可能会随时要回土地,导致种植大户在承包期内不敢进行大量投入,这不利于种植大户稳定生产,影响种植面积和产量,也给种植大户的收益和家庭保障带来不利影响。

其次,土地流转不够规范,从转出农户的角度看,万一农民工在城市打工失败,就可能无田可种、无业可就,没有了土地作为就业保障。目前,农户间自发流转是农村土地流转中的普遍现象,绝大部分农户没有按照程序,而只是习惯以口头形式商定双方的权利义务关系,包括土地转让金支付方式、转让期限等,不签合同的现象很普遍。即使签有协议,很多人也没有明确规定流转双方的权利和义务,这给双方在土地使用过程中发生争议和纠纷埋下了隐患,最突出的情况是外出打工农民因年老、生病或失业等原因返乡后,需要收回外出期间转出的承包地。据调查,转出的土地如果用于种粮食、种蔬菜的回收较容易,如果用于种前期投入较大的果树、花卉等,回收就没那么简单了,双方很容易因此发生纠纷。国家统计局监测调查结果显示,2010年我国农民工总数达2.42亿,其中,外出就业1.5亿人[1]。大规模的农村人口到城市从事非农工作,意味着一旦经济不景气将有大批的农民工失业。在农民工社会保障不健全的情况下,农村土地是失业农民工的退路,是他们的“失业保障”,失业后他们大都只能回到农村种地,等经济情况有所好转时再外出。如果土地流转不规范可能会出现返乡农民工难以要回土地的情况。因此,土地流转的不规范可能会剥夺农户保障的重要来源,从而削弱土地对农户保障的安全阀作用。

最后,转出农户所获得的土地保障水平不高,租金收益存在隐患。农民获得土地流转收益的主要途径是租金,各地包租土地的业主在界定流转租金时主要以每亩土地种粮食的收益为参照,而众所周知的是,土地的种粮效益比较低,因此土地流转租金也就比较低。在边远不发达的农村,即使是土地质量很好的上等土地一亩一年的租金也就三四百斤稻谷,最多也不过700元/亩。此外,闽浙两省土地流转租金通常由现金和稻谷这两种形式来体现。稻谷具有满足人类生存需要的使用价值,倘若租金是以稻谷来衡量,可避免通货膨胀的影响;如果用货币来计算,可能会受到通货膨胀和物价等各种因素的影响而使租金贬值,令人担心的是,有些土地的流入大户包括农业企业跟农户的合同一签就是一二十年。在企业经营收益大幅增长和通货膨胀波动较大的年份,固守合同约定的价格条款、维持原来的租金水平,是对农户生存利益的剥削,影响农民的长远利益。

三、讨论和小结

从理论上来讲,土地仅仅是一种生产要素,它与农民的生存、养老、就业等保障是相互独立的两个方面。然而,目前城乡二元结构和二元土地制度使得土地除了作为生产要素外,还承担着农户社会保障的功能。我国目前建立在以均分为特征的农地集体所有制基础上的承包制“具有一种内在的社会保障机制”[2]。在这个意义上说,农村土地保障问题是一个复杂的问题,既涉及政府政策与宏观发展战略问题,也涉及农民微观行为问题[3]。童星等认为,土地作为农业家庭经营中最重要的生产要素,同时也承载着农民的社会保障功能,当前农村社会保障主要是以土地为依托、以家庭保障为核心的一种制度体系[4]。尽管土地对农户保障发挥了一定的作用,然而,土地的保障功能弱化已是一个不争的事实,随着市场经济的快速发展、工业化和城镇化进程的加快,农民所能占有的土地资源不论是数量上还是质量上都出现了危机,农业收入在农民家庭总收入中所占的比例越来越低,土地保障功能呈现“虚化”状态。但是目前农村又还不具备建立全面社会保障的条件,因此,建立农村社会保障尚不能完全脱离土地保障。对于农民来说,土地仍然是他们抵御风险的最基本、最可靠的保障,这也就解释了为什么农民普遍认为种田没有收益,但仍不愿放弃土地、仍将其视为一项家庭经济来源的可靠途径。

然而,土地的保障功能降低了土地的配置效率。鲁思来等人指出:维持土地的社会福利功能与提高农业收入之间是矛盾的,前者要求土地分配的分散化,后者则要求土地的集中[5]。如何实现效率与公平的完美结合?不少学者提出解决思路是希望借流转解决两者间的矛盾,通过完善土地流转制度来提高农民的保障能力,也就是说,完善的土地流转机制能实现土地利用效率与农户保障的完美结合。通过对闽浙三村的实证调查和分析可知,在不同地区,土地流转对农户保障的影响不尽相同。对于非农化水平高的农村来说,农民收入主要来源于非农产业,土地流转对家庭收入和家庭保障影响甚微。在以农业为主要产业的农村,比如福建两村,由于村里几乎没有非农产业,大量青壮年劳动力外出务工,在这种情况下,土地流转能优化土地、资本和人力资源的配置,提高利用效率,从而增强土地对农户的基本生活保障功能、就业保障功能和养老保障功能。当然,土地流转也有消极影响,比如,转出土地的农户所得租金收入不高,无法让他们有稳定而可靠的保障;而转入土地多的农户可能面临由天气、市场变化而带来的潜在风险;此外,土地流转的不规范为农户之间的纠纷埋下隐患等。总之,土地流转是一把双刃剑,它对农户保障的影响既有积极的一面又存在隐患,不过总体而言,土地流转有利于提供农户保障水平,虽然这种保障水平不高且较不稳定。

基于此,本文认为,制定农村土地政策时要追求的首要目标,不是单纯追求提高生产效率,而是要有利于经济的可持续发展,兼顾公平和效率。随着产业结构和社会结构的变动,人们处于不确定的高风险社会中,社会保障越来越重要。土地保障作为一种非正式的社会保障方式,作用不应高估,然而,现阶段在农村普遍实行社会保障不太可能,因此离开土地保障来谈论建立农村社会保障都是不现实或不具备普遍意义的。通过对实地调查资料的分析,笔者认为,土地流转改革了传统土地保障功能,可以在一定程度上兼顾公平和效率,但是不能以土地流转经营来否定家庭联产承包经营制度,过分强调土地流转带来的规模效应,很可能使大户面临更多的风险,也很可能使失业农民工失去土地保障而陷入困境,这些都是在制定土地政策时需要慎重考虑的问题。

[1]国家统计局:《2010年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20110228_402705692.htm

[2]姚 洋:《土地、制度和农业发展》,北京:北京大学出版社2005年版,第107页。

[3]卫龙宝胡慧洪等:《城镇化过程中相关行为主体迁移意愿分析——对浙江省海宁市农村居民的调查》,载《中国社会科学》,2003年第5期。

[4]童 星赵海林:《影响农村社会保障制度的非经济因素分析》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》,2002年第5期。

[5]鲁思来贡 森等:《中国农村老年保障:从土改中的土地到全球化的养老基金来源》,载《经济社会体制比较》,2004年第4期。