深水半潜式生产平台总体设计思路与应用前景*

范 模

(中海油研究总院)

世界上第一座半潜式生产平台诞生于1981年初,它是由一座半潜式钻井平台改装而成,其作业水深118 m,排水量仅为18 995 t。统计发现,近20年是半潜式生产平台的发展高峰,目前全世界已有53座半潜式生产平台投入使用,此数量均远高于张力腿式平台、深吃水立柱平台和顺应塔式平台的数量,其中北海、墨西哥湾与巴西海域是应用半潜式生产平台最为广泛的海域。早期半潜式生产平台多数由半潜式钻井平台改装而成,其比例约占总数47%。目前大吨位且抗恶劣海况的半潜式生产平台不断涌现,最大作业水深已达2 414 m,最大排水量已达188 968 t,上部设施最重已达50 500 t,高峰日产原油达4.3万 m3,高峰日产天然气达3 679万 m3[1]。从作业于环境条件恶劣海域的18座半潜式生产平台的统计看,新建比例为81%,平均排水量为62175 t,上部设施重量为11 165 t,且可抵抗100年一遇以上的环境条件。

1996年3月,我国第一座半潜式生产平台“南海挑战”号投产于南海流花11-1油田,它是由一艘1975年建造的半潜式钻井平台改装而成,其作业水深为310 m,设计排水量为28 379 t,采用11根系泊缆实现海上定位,为台风期间不解脱设计,共有25根生产立管,设计高峰年产原油为286万t。目前我国已能设计建造3 000 m水深作业的半潜式钻井平台,但深水作业的半潜式生产平台还处于研发阶段。

1 半潜式平台基本特征

半潜式平台由下浮体(主要提供浮力)和立柱(主要提供稳性)构成,按主体结构形式基本上分为2种:一种为2个驳船型片体及4~8个立柱的主体结构(图1a),另一种为环型的下浮体及4个立柱的主体结构(图1 b)。前一种多用于经常迁移的钻井平台,纵向水阻力小,有利于拖航;后一种为不常迁移的生产平台。与常规船舶相比,半潜式平台具有更小的水线面面积,它受波浪与海流作用小,其耐波性能好,且各方向基本相同。

图1 半潜式平台主体结构图

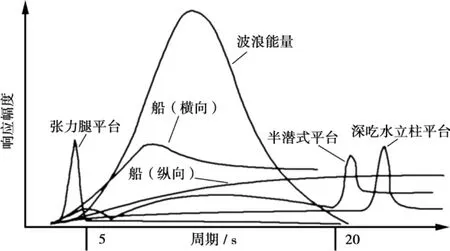

如图2所示,波浪能量基本集中在5~20 s周期范围之内,其能量约占总能量90%以上。常规船舶之所以产生较大幅度的横摇与纵摇等运动,主要原因是其固有周期是在波浪能量周期范围内;而半潜式平台横摇与纵摇固有周期都在25~30 s,避开了波浪能量的周期,使它不易产生谐振,因此具有良好的水动力性能。

图2 浮体固有周期与波浪周期关系

2 深水半潜式生产平台总体设计思路及关键技术

由于半潜式平台各方向水动力性能基本一致、水平位移小,且具有摇晃幅度小等独特性能,使其成为良好的浮式载体而在钻井作业中得到广泛应用,故在总体设计中考虑其小水线面的特点,不宜将它设计为可变荷载非常大的载体,且应特别关注它的恶劣海况下的大倾角稳性。

2.1 总体设计思路

与半潜式钻井平台对比,深水半潜式生产平台多采用永久定位系泊,下浮体多采用大尺寸水平撑结构或环形结构,需抵抗100年一遇以上的恶劣海况,且整体排水量大,以支撑更重的上部生产设施。统计显示,半潜式生产平台排水量多为6万~7万t(较大的为10万t左右),上部设施重1万~2万t。当在南海3 000 m水深作业时,此海域距离陆地较远,应考虑较大的系泊荷载和较大的可变荷载,建议选用10万吨级以上的半潜式生产平台。

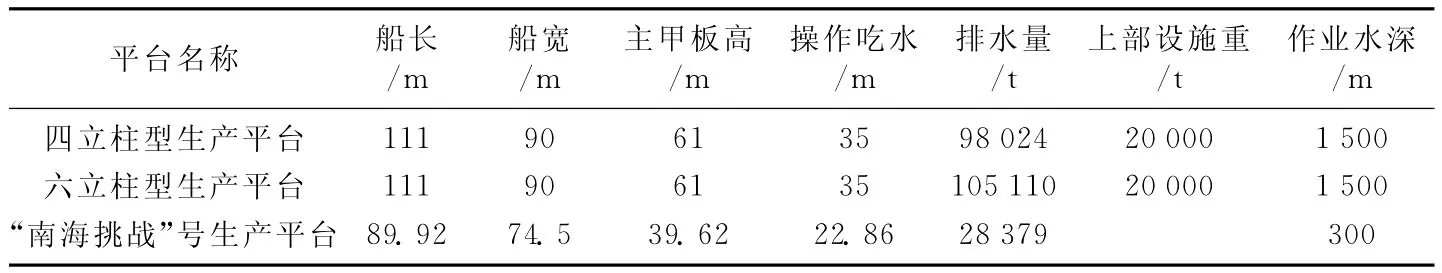

在总体方案设计上,当海况为平缓海域时,宜采用4个立柱的主体结构形式,以减轻浮体重量;当海况恶劣时,可采用加粗立柱,或使用更多立柱的主体结构形式。建议南海海域使用后一种方案,平台宽度宜小于90 m,空船吃水应控制在9 m之内,以满足国内多数船坞宽度和码头前沿水深的要求。表1为本文设计的大型深水半潜式生产平台与“南海挑战”号生产平台主要技术参数对比,图3为它们的侧视图。

2.2 关键技术

2.2.1 甲板面积与排水量设计

甲板面积是半潜式生产平台总体设计的关键内容之一,在天然气处理平台总体设计中显得尤为突出,常规甲板上应考虑布置油气处理设备、钻井设备、生活楼、系泊绞车、电站和热站等,其中油气处理设备和钻井设备主要占用甲板面积。例如,荔湾3-1浅水平台天然气年处理能力为120亿m3,共设有3层甲板,总面积约为17 800 m2;而2 000 m 作业水深的钻井系统甲板占用面积约为2 600 m2。此外,半潜式生产平台总体设计中应将甲板下的船体内部空间予以充分利用。

表1 本文设计的大型深水半潜式生产平台与“南海挑战”号生产平台主要技术参数对比

图3 大型深水半潜式生产平台侧视图

排水量决定了半潜式生产平台整个设施重量和系泊垂直载荷,也是恶劣海况下保证平台稳性的基础,因此前期规划设计时应从排水量入手。由于深水系泊系统与立管系统的悬挂载荷非常大,排水量设计时应予以重点关注。在图1a所示的半潜式平台主体结构中,左右下浮体的排水量应能支撑起平台自身和上部设施的重量,并留有至少0.3 m干舷,以利于拖航稳性,此时总重量中不包括系泊缆与立管的悬挂载荷;对于图1b所示的半潜式平台主体结构,将下浮体排水量设计小一些,仅满足自身重量的拖航要求即可,这时下浮体尺寸可得到优化,钢材用量会节省,但上部设施需到海上进行安装,会给海上安装带来难度,从而增加海上施工成本。在南海恶劣海况条件下,大型半潜式生产平台下浮体主体结构宜采用前一种方案。

2.2.2 定位系泊系统设计

系泊系统与立管系统设计是深水半潜式生产平台的一大特色内容,也是总体方案设计的主要内容之一。一般大型深水半潜式生产平台多采用4×4系泊缆的构造形式,1 500 m水深的单根缆重量约为435 t,2 000 m 水深的单根缆重量约为550 t,井流和脐带缆等悬挂立管载荷通常在1 000~1 500 t,且随着立管数量的增加而增加。因此,作用在平台上的垂向悬挂载荷达10 000 t左右,总体设计时应予以高度重视。

另一种系泊缆构造形式即张紧式系泊缆,中间段采用聚酯纤维缆,两端使用锚链。对于1 500 m作业水深,这种张紧式系泊缆长度约2 360 m,重量约160 t,它仅有锚链-钢缆-锚链系泊缆重量的37%,对于改善浮体垂向载荷很有利。但也应看到,聚酯纤维缆容易出现老化问题而不能长期使用,这也是目前国际上没有被大量使用的原因之一。

当水深为1 500 m时,单根缆长度约为3 450 m,锚点辐射半径约为3 000 m,水深增加后这些数据还会增大,因此前期方案设计时系泊缆长度可按2~3倍水深考虑。在定位系泊系统设计中,其浮体的水平偏量约为水深10%~12%,这样可以保证立管长期使用而不发生疲劳破坏。

2.2.3 恶劣海况的适应能力分析

我国南海深水油气开发面临两大问题:其一为深水,其二为恶劣海况。由于灾害性天气不断出现,且难于预测,所以提高平台耐波性的原则为:减少平台摇晃与位移,减小系泊力,避免上浪,避免产生平台固有周期与波浪特征周期的谐振现象。通常在1年一遇操作环境条件下,平台固有周期应避开波浪谱峰周期3s以上,以避免平台产生谐振现象,否则需要对平台主尺度、压载水量等进行调整。

平台甲板底部是否会产生砰击,这是恶劣海况下平台适应能力分析的主要内容之一,气隙高度可按公式(1)估算[2],即

式(1)中:H总为气隙总高度,m。HC为波峰高,m,HC=1.116 H1/3,其中 H1/3为有效波高。HRAO为平台垂荡运动幅值,m;HRAO=(0.10~0.25)HC,垂向阻尼好时取0.10,垂向阻尼差时取0.25。H1为平台横摇运动幅值,m;H1=0.079 2(a+b),其中a为立柱横向中心距离,b为立柱宽度;当计算纵摇运动时,a与b为纵向值。H2为波面升高,m,H2=0.2 HC。C为净气隙,m,通常取C=1.2[3]。

大型生产平台服务期一般在20~25年,操作吃水与生存吃水应有较大的差值,以适合不同海况下的气隙高度,南海可选其相差9~10 m,这一点不同于钻井平台,例如“海洋石油981”钻井平台操作吃水与生存吃水相差仅为4 m。

3 应用前景

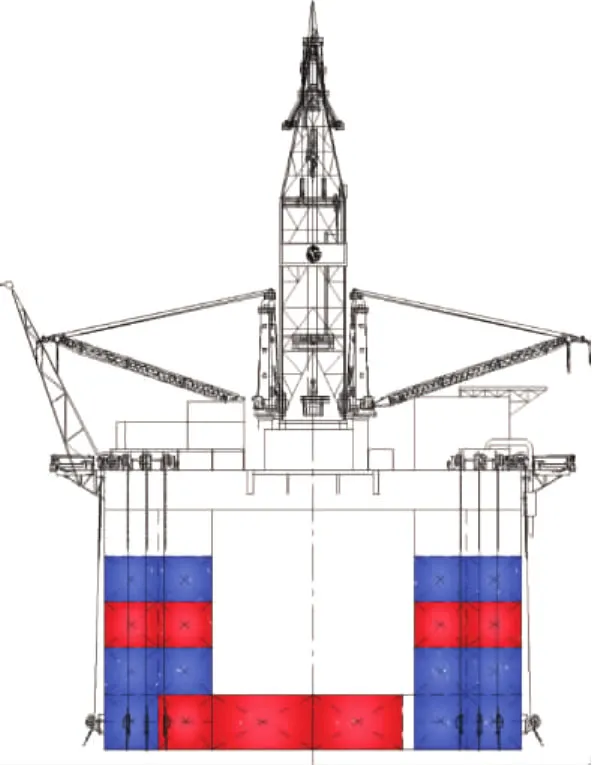

从目前我国南海油气资源开发需求来看,深水半潜式生产平台应用前景广泛,这是因为:①深水半潜式生产平台可在80~2 400 m水深范围内使用,比张力腿平台和深吃水立柱平台作业水深都广;②深水半潜式生产平台具有良好的水动力性能,适合南海恶劣环境条件;③深水半潜式生产平台甲板面积大,这对于大型生产平台尤为重要;④目前深水半潜式平台已派生出多种用途,如起重船与铺管船等。图4和图5分别是最近研发的深水具有储油功能的深水半潜式生产平台方案及下浮体储油舱布置方案,该平台可用于早期生产系统、油气试采系统、深海泄漏应急救援等作业。该平台的主要技术参数如下:船长105 m、船宽90 m、型深56 m、满载吃水32 m、满载排水量133 000 t、原油年处理能力100×104t、原油装载量50 000 t、钻井深度10 000 m、作业水深2 000 m、定员140人、自持力30天。目前全国已有多家船厂具备建造大型半潜式生产平台能力和基础设施,迄今已有几十座30万吨级船坞。

图4 最近研发的具有储油功能的半潜式生产平台侧视图(红色为储油舱,蓝色为压载水舱)

图5 最近研发的半潜式生产平台下浮体储油舱布置方案(红色为储油舱,蓝色为压载水舱)

4 结束语

深水半潜式生产平台由于其自身优良的运动性能和甲板面积大等特点,能够满足我国南海深水与恶劣海况的特殊需求,加之我国目前已有多家船厂具备建造大型半潜式生产平台的能力与基础设施,因此它将成为南海油气开发的重要装置。目前我们正在加紧开发不同用途的半潜式生产平台,使它具有更加优良的性能和更好的经济性,以满足我国南海油气开发的不同需求。

[1] Chad Supan of Mustang Engineering.2011 Worldwide Survey of Semi-FPSs and FPUs.Offshore,2011.

[2] 海洋石油工程设计指南编委会.海洋石油工程深水油气田开发技术/海洋石油工程设计指南[S].北京:石油工业出版,2011.

[3] 中国船级社.海上移动平台入级与建造规范[S].北京:人民交通出版社,2005.