保存时间及模拟降雨对花绒寄甲卵野外孵化率的影响

李晓娟,董广平,张彦龙,杨李,郭婉琳

(1.安徽省林业科学研究院森林保护研究所,安徽合肥 230031;2.中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所国家林业局森林保护学重点实验室,北京 100091)

花绒寄甲Dastarcus helophoroides Fairmaire是林木蛀干害虫天牛、吉丁、象甲、木蜂等的重要寄生性天敌[1]。经过对其生物学和生态学特性[2-3]、室内饲养和发育[4-7]、人工饲料[8-10]等的研究,花绒寄甲目前已经成功实现大规模繁育,在野外林间,对光肩星天牛 Anoplophora glabripennis[11-13]、云斑天牛 Batocera horsfieldi[14]、锈 色 粒 肩 天 牛 Apriona swainsoni[15]、栗山天牛 Massicus raddei[16]和松墨天牛 Monochamus alternatus[17-18]等均表现出较好的控制效果。

应用花绒寄甲防治蛀干害虫,在野外主要是通过悬挂花绒寄甲卵卡和释放成虫来实现。明确花绒寄甲卵孵化率,可为野外试验中确定卵卡释放量,乃至进一步评价该天敌昆虫提供依据。

在室内25℃,RH 60%,12D∶12L的条件下,花绒寄甲卵校正孵化率最高可达82.73%(作者未发表资料),在此基础上进一步研究花绒寄甲卵野外孵化率具有更为重要的现实意义。为探讨卵释放前保存时间以及雨水对孵化率的影响,设计本试验。

1 试验

1.1 花绒寄甲成虫的饲养 选用安徽省林业科学研究院天敌繁育实验室饲养的花绒寄甲成虫,种虫由中国林科院森林生态环境与保护研究所提供,种源为从野外松墨天牛幼虫蛀道中采集的花绒寄甲成虫。花绒寄甲成虫25头1组饲养于6.5 cm×11 cm×17 cm的塑料盒内,内置防滑垫、人工饲料、休息室以及饮水管,塑料盒盖上钻透气孔4个。另将多张3.5 cm×8.5 cm的纸片绑于健康马尾松木段抛光做成的木块上,供其产卵。饲养盒置于室内,温度约25℃,RH 40%,光照采用自然光。

1.2 花绒寄甲卵的采集与处理 花绒寄甲成虫一般会产卵于塑料盒内的纸片上,检查并随机收集带有卵块的纸片以采集卵块。保存时间30,60,90 d的卵分别于2011年8月8日、7月9日、6月9日采集。试验用卵均为新鲜卵块(0~24 h龄卵)。卵采集后,置于8℃,RH 60%人工培养箱保存。

进行卵的孵化率测试之前,逐个统计每个卵块的卵粒数。将带有卵块的纸片对折,用订书针固定,制成卵卡,每个卵卡单独放入上述带透气孔的塑料盒。

保存时间设30,60,90 d 3个处理;模拟连续降雨设1,3,5,7 d 4个处理;共7个处理。模拟降雨处理所用卵为8℃,RH 60%保存30 d的卵,从测试开始之日起,在设定天数内,每日用喷壶喷无菌水约5 mL两次,使卵卡处于潮湿状态,对照不喷水。每处理设10个卵块,每卵块含卵数在23~255粒之间,平均76.27粒。

装有卵卡的塑料盒,每个处理1组,放入塑料筐中,置于安徽省林业科学研究院院内树荫下(N31°51′31.78″,E117°12′22.04″),旁边放置温湿度表。2011年9月7日开始检查野外孵化率。

1.3 花绒寄甲卵孵化率测试 每日定时观察记录卵孵化情况和温湿度,及时将初孵幼虫移出,统计总幼虫孵化数量。通过计算总幼虫孵化数与总卵粒数的比值,得出孵化率。

1.4 数据分析 本研究所得孵化率数据均进行反正弦变换,均值比较采用一维方差分析(ANOVA),显著性水平为 P<0.05,多重比较采用 Tukey法[19]。所有数据的处理均使用软件SPSS13.0。

2 结果与分析

2.1 不同保存时间对花绒寄甲卵野外孵化率的影响 保存30 d,平均校正孵化率为49.39%±4.45%;保存60 d,平均校正孵化率为36.93% ±7.67%;保存90 d,孵化率为0。保存90 d的卵野外孵化率显著低于30,60 d;保存30 d与60 d之间,无显著性差异。这表明保存时间对花绒寄甲卵野外孵化率具有很大的影响。

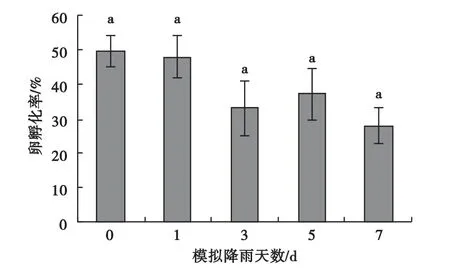

2.2 模拟降雨对花绒寄甲卵野外孵化率的影响保存30 d的卵模拟降雨1 d,平均校正孵化率为47.79% ±6.01%;模拟连续降雨3,5,7 d,平均校正孵化率分别为 33.24% ±7.83%,37.05% ±7.10%,27.97% ±5.19%;对照为49.39% ±4.45%(图1)。模拟降雨与对照之间无显著性差异,模拟降雨不同天数之间亦无显著性差异。由此可见,野外降雨对花绒寄甲卵孵化率的影响很小。

图1 模拟降雨对花绒寄甲卵孵化率的影响

3 结论与讨论

本试验表明,保存时间对花绒寄甲卵野外孵化率影响很大,保存90 d后,孵化率为0。李孟楼等[13]也曾报道花绒寄甲卵在5℃的低温条件下保存49 d后不影响其正常孵化,与本试验结果基本一致。据此建议在花绒寄甲卵的应用过程中,保存时间控制在60 d内为宜,以确保孵化率和防治效果。

模拟降雨虽然对卵孵化率无明显影响,但却在一定程度上延迟卵的孵化时间,喷水保湿1,3,5 d及对照的孵化前期均为16 d,而保湿7 d的,孵化前期为19 d。从试验结果推断,野外降雨对花绒寄甲卵孵化率的影响可能很小。排除雨水的影响,有利于花绒寄甲的进一步推广应用。至于卵的耐水机制则有待于进一步研究。

在相同试验处理条件下,即0~24 h龄卵,8℃,RH 60%,保存时间30 d,保存前后均不进行15℃缓冲处理,野外平均校正孵化率49.39%,与先前试验所得的室内平均校正孵化率47.57%(作者未发表资料)相比较,无显著性差异(df=19,F=0.053,P=0.821)。室内孵化条件为 25℃,RH 60%,12D∶12L。而野外孵化条件则复杂多变,根据所记录的温湿度数据显示,温度范围在13~34℃之间,相对湿度范围在20% ~70% 之间。由此可见,花绒寄甲卵具有很强的环境适应性,野外温湿度的变化不会对其正常孵化产生明显影响。

花绒寄甲卵孵化率的测试方法,多选用在解剖镜下观察卵卡内卵的孵化情况,孵化率为已孵化卵与总卵数之比[15]。由于花绒寄甲卵粒排列密集,且数量多,观察统计卵粒数时,不易得出准确的含卵量,再者想要区分已孵化的卵与未孵化的卵,难度更大。故采用数码相机(600万像素即可,1 000万以上像素效果更佳)微距拍摄卵块,于电脑操作系统的画图软件中,记数一粒标记一粒,逐个统计每个卵块所包含的卵粒数,简单快捷,能确保所得卵粒数的准确性。待试验开始,每日定时观察记录卵孵化情况,及时将初孵幼虫移出,并分别统计数量,最后,统计总幼虫孵化数量。通过总幼虫孵化数与总卵粒数的比值,得出孵化率。

应用花绒寄甲卵卡对松墨天牛进行防治,主要是将卵卡钉在树干上[13,15-16],此方法有一定的高度限制;而我们野外试验中发现松墨天牛幼虫在树梢中(直径≥3 cm)都有分布,花绒寄甲幼虫孵化后,能否寄生全树体范围内的松墨天牛,及其有效寄生距离,值得进一步研究。

[1] 王希蒙,任国栋,马峰.花绒坚甲的分类地位及应用前景[J].西北农业学报,1996,5(2):75-78.

[2] 雷琼,李孟楼,杨忠岐.花绒坚甲的生物学特性研究[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2003,31(2):62-66.

[3] 王小东,黄焕华,许再福,等.花绒坚甲的生物学和生态学特性研究初报[J].昆虫天敌,2004,26(2):60-65.

[4] 王卫东,小仓信夫.花绒穴甲室内发育研究[J].北京林业大学学报,1999,21(4):43-47.

[5] 孔晓凤,孙玉荣,赵军.花绒穴甲不会飞处理对产卵数量的影响试验[J].宁夏农林科技,2002(6):25.

[6] Ogura N,Tabata K,Wang W D.Rearing of the colydiid beetle predator,Dastarcus helophoroides,on artificial diet[J].Bio-control,1999(44):291-299.

[7] Satoshi I.Oviposition and development of Dastarcus helophoroides(Fairmaire)(=D.longulus Sharp)in the laboratory[J].Appl For Sci,2004(13):49-53.

[8] 王卫东,赵军,小仓信夫.花绒穴甲幼虫人工饲料的开发研究[J].北京林业大学学报,1999,21(4):48-51.

[9] 孔晓凤,赵军.花绒穴甲幼虫、蛹的饲养试验[J].宁夏农学院学报,2002,23(3):80-82.

[10] 雷琼,陈建锋,黄娜,等.花绒坚甲成虫人工饲料的筛选研究[J].中国农学通报,2005,21(3):259-261.

[11] 周嘉熹,鲁新政,禄玉中.引进花绒坚甲防治黄斑星天牛试验报告[J].昆虫知识,1985,22(2):84-86.

[12] 李孟楼,王培新,马峰,等.花绒坚甲对光肩星天牛的寄生效果研究[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2007,35(6)152-156.

[13] 李孟楼,李有忠,雷琼,等.释放花绒寄甲卵对光肩星天牛幼虫的防治效果[J].林业科学,2009,45(4):78-82.

[14] 李建庆,杨忠岐,张雅林,等.利用花绒寄甲防治杨树云斑天牛的研究[J].林业科学,2009,45(9):94-100.

[15] 王晓红,杨忠岐,王晓军,等.花绒寄甲卵对锈色粒肩天牛幼虫控制效果的研究[G]//中国林学会,等.第二届中国林业学术大会森林昆虫与自然调控论文集,北京:中国学术期刊(光盘版)电子杂志社,2009:23-26.

[16] 魏建荣,杨忠岐,王平彦,等.利用花绒寄甲控制栗山天牛林间试验效果[J].中国生物防治,2009,25(3):285-287.

[17] 王健,付甫永,司徒春南.花绒寄甲对松墨天牛寄生性试验初报[J].中国森林病虫,2010,29(4):38-39.

[18] Urano T.Experimental release of adult Dastarcus helophoroides(Coleoptera:Bothrideridae)in a pine stand damaged by pine wilt disease:Effects on Monochamus alternatus(Coleoptera:Cerambycidae)[J].Bull For Forest Prod Res Inst,2006,(5):257-263.

[19] Wei Jianrong,Yang Zhongqi,Therese M P,et al.Parasitism and olfactory responses of Dastarcus helophoroides(Coleoptera:Bothrideridae)to different Cerambycid hosts[J].Biocontrol,2009,54(6):733-742.