膀胱癌组织中VEGF和Clusterin的表达及其相关性分析

崔熙军,李文通

膀胱癌(bladder cancer)是泌尿外科常见的恶性肿瘤,其发病率在世界范围内占全身肿瘤的第8位,在我国,膀胱癌为发病率最高的10种肿瘤之一[1]。膀胱癌中90%以上为尿路上皮癌,膀胱尿路上皮癌的病因尚不清楚,近年来发现血管生成和凋亡相关因子在膀胱尿路上皮癌的发生、发展和转移中起重要的作用。

血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)是促进肿瘤血管生成的主要因素之一[2],对肿瘤血管形成及肿瘤生物学行为均有重要的影响。Clusterin是从山羊睾丸网分泌液中分离出来的一种蛋白质,Clusterin通过抗凋亡参与肿瘤的发生、发展[3]。我们应用免疫组织化学方法对65例膀胱癌组织和20例正常黏膜组织进行VEGF和Clusterin的检测,旨在探讨其在膀胱癌中的表达意义及其相关性。

1 材料与方法

1.1 标本来源 挑选2007年7月至2011年6月间宁津县人民医院膀胱癌标本65例入组。所有标本均经10%福尔马林固定,常规石蜡包埋;按WHO(2004)分级标准:低级别36例,高级别29例;临床分期按UICC标准:浅表性膀胱肿瘤Tis~T145例,浸润性肿瘤T2~T420例;单发49例,多发16例;所有患者术前均未行化疗或放疗。另以20例非肿瘤患者正常膀胱黏膜组织石蜡标本为对照组。

1.2 主要试剂 VEGF鼠源单克隆一抗购自迈新试剂公司,兔抗Clusterin多克隆抗体、DAB显色试剂盒购自北京中杉金桥生物有限公司,SP试剂盒购自武汉博士德生物制品有限公司。

1.3 免疫组织化学染色 所有标本常规石蜡包埋切片,HE染色进行病理观察。按试剂盒步骤进行免疫组化操作,以PBS代替一抗作为阴性对照,以已知VEGF和Clusterin阳性切片作为阳性对照。

1.4 阳性结果的判定 光镜下细胞膜、细胞浆中有淡黄至棕黄颗粒出现,为VEGF阳性反应细胞。光镜下胞浆染为淡黄至棕黄,为Clusterin阳性细胞表达。综合考虑切片中阳性细胞占所观察同类细胞数的百分比和阳性细胞染色强度两项指标,半定量判定结果。VEGF和Clusterin阳性细胞的表达强度评分标准相同,根据细胞染色程度进行四级评分:无色0分,淡黄色1分,棕黄色2分,棕褐色3分。每例随机选取不重复5个视野,计算每个视野中阳性细胞所占计数细胞百分比,根据切片中阳性细胞百分比进行五级评分:阴性0分,0<阳性细胞<10%为1分,10%≤阳性细胞<50%为2分,50%≤阳性细胞<75%为3分,阳性细胞≥75%为4分。采用二次计分法,将染色程度得分与阳性细胞百分比得分相乘,0≤乘积 <3为“-”,3≤乘积 <6为弱阳性(+),6≤乘积<9为中阳性(++),乘积≥9为强阳性(+++)。

1.5 统计学方法 用SPSS17.0统计软件进行数据处理,组间率的比较采用χ2检验,相关关系的分析采用Spearman等级相关分析法。以α=0.05作为检验水准,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

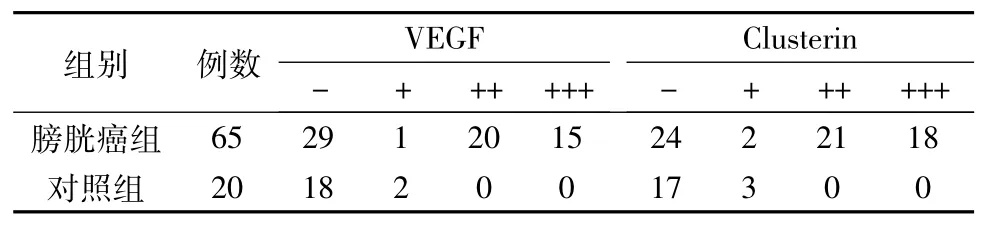

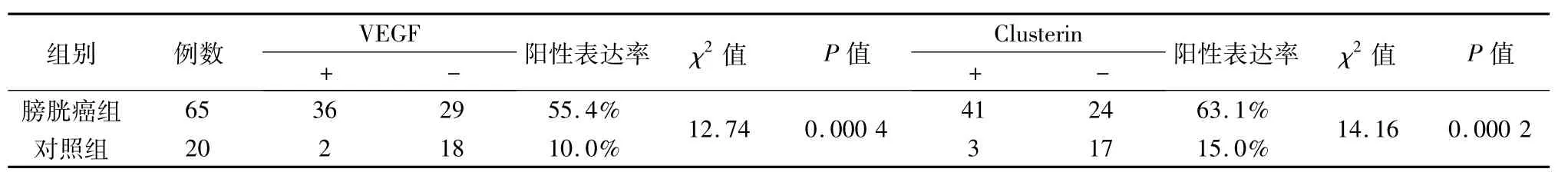

2.1 VEGF、Clusterin在膀胱癌中的表达 免疫组化结果显示VEGF在膀胱癌组以中、强阳性表达为主,而在对照组以阴性表达为主,或仅表达为弱阳性(表1)。膀胱癌组中VEGF阳性表达率较对照组高(P<0.05)(表2)。同样,Clusterin在膀胱癌组也以中、强阳性表达为主,对照组中鲜有表达,或仅表达为弱阳性(表1),且膀胱癌组中Clusterin阳性率较对照组高 (P<0.05)(表2)。

表1 VEGF和Clusterin在膀胱癌和正常组织中的表达强度

表2 VEGF和Clusterin在膀胱癌和正常组织中的表达

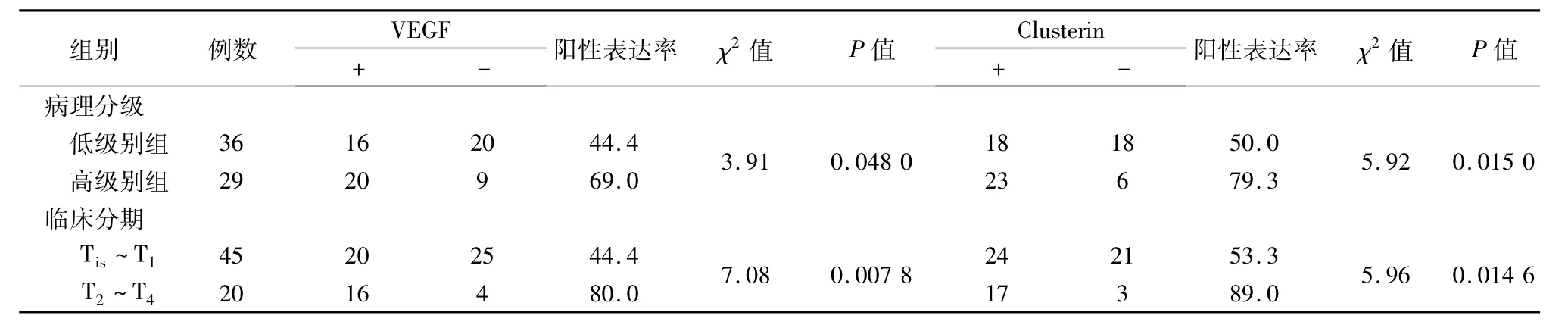

2.2 VEGF、Clusterin的表达与病理分级及临床分期的关系 VEGF、Clusterin的阳性表达率均随病理分级的升高而升高,高级别组的阳性表达率高于低级别组 (P<0.05),浸润性肿瘤组(T2~T4)的阳性表达率高于浅表性肿瘤组(Tis~T1)(P<0.05),见表3。

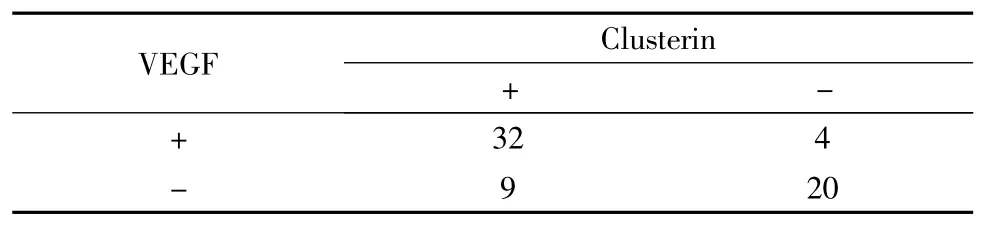

2.3 VEGF和Clusterin在膀胱癌中表达的关系65例膀胱癌组织中,连续切片对比分析发现,在VEGF表达较高的区域,Clusterin表达亦较强。根据每例癌组织标本VEGF和Clusterin的免疫组化计分行Spearman等级相关分析,r=0.637,提示VEGF和Clusterin在膀胱癌中的表达呈正性相关,见表4。

表3 VEGF和Clusterin的表达与膀胱癌病理分级和临床分期的关系

表4 VEGF与Clusterin表达的相关性

3 讨论

1983年Senger首先发现了VEGF,后来在1998年Farrara从牛垂体滤泡星性细胞培养液中将其分离纯化。VEGF在正常成人与动物组织中水平较低,在肿瘤中,多数肿瘤细胞、肿瘤浸润的巨噬细胞和肥大细胞能分泌高水平VEGF[4]。VEGF可以为肿瘤细胞的生长和新生血管形成提供营养[5],是血管生成不可缺少的促进因子,从而为肿瘤的生长、浸润、扩散和转移奠定基础。VEGF与肿瘤生长及转移的关系在小细胞肺癌、乳腺癌、胃癌等多种肿瘤组织中都得到了证实。

本试验利用免疫组化检测VEGF在膀胱癌组织中的表达,并探讨其与患者临床病理学特征的相关性,结果发现,VEGF在膀胱癌组织中表达升高,而且与膀胱癌的病理分级、临床分期有关,高级别组明显高于低级别组,浸润性膀胱癌高于浅表性膀胱癌。说明VEGF可能不仅促进膀胱肿瘤血管形成[6],使肿瘤生长和浸润,而且随着病程的进展,VEGF表达逐渐增强,以T4期最显著,与肿瘤的侵袭性、转移和预后等生物学行为关系密切。

Clusterin是一种普遍存在于人体组织细胞中的异源二聚体硫酸化糖蛋白。Clusterin功能主要有参与脂质转运、辅助生殖、抑制补体介导的细胞免疫等。有研究认为由于Clusterin对mRNA选择性剪接翻译,形成分泌型 Clusterin(sClu)和核型 Clusterin(nClu)2种亚型,许多学者认为肿瘤细胞的存活可能与sClu的过表达和nClu的缺失有关。而Trougakso等[7]推测,Clusterin可能通过增强肿瘤细胞间及细胞与基质之间的相互作用而影响肿瘤的发展进程。

本实验结果显示Clusterin在膀胱癌组织中表达升高,而且与膀胱癌的病理分级、临床分期有关,高级别组明显高于低级别组,浸润性膀胱癌高于浅表性膀胱癌。此结果与Miyake等[8]在mRNA水平的研究结果相似,提示Clusterin可能在膀胱癌发生、发展中发挥作用,并可能与肿瘤的恶性临床表型相关。

我们根据每例癌组织标本VEGF和Clusterin免疫组化计分编秩进行Spearman等级相关性分析,结果VEGF和Clusterin在膀胱癌中的表达显著相关,提示在肿瘤形成过程中VEGF和Clusterin存在正性相关作用。这说明在膀胱癌的发生发展过程中,VEGF的促进血管形成机制与Clusterin的凋亡抑制机制可能具有协同作用。

综上所述,VEGF和Clusterin可能与膀胱癌的侵袭、转移等生物学行为关系密切,采用免疫组化方法检测二者的表达有助于对患者的预后评价。

[1]吴阶平.吴阶平泌尿外科学[M].济南:山东科学技术出版社,2004,5:921-939.

[2]Ionescu DN,Sasatomi E,Cieply K,et al.Protein expression and gene amplification of epidermal growth factor receptor in thymomas[J].Cancer,2005,103(3):630-636.

[3]Trougakos IP,Gonos ES.Clusterin/apolipoprotein J in human aging and cancer[J].Int J Biochem Cell Biol,2002,34(11):1430-1448.

[4]Damert A,Machein M,Breier G,et al.Up-regulation of vascular endothelial growth factor expression in a rat glioma is conferred by two distinct hypoxia-driven mechanisms[J].Cancer Res,1997,57(17):3860-3864.

[5]丁睿,顾沈阳,王业华,等.膀胱移行细胞癌VEGF的表达及其意义[J].实用临床医药杂志,2009,13(3):41-43.

[6]陶华志,俞俊杰,顾晓.VEGF在膀胱移行细胞癌中的表达及临床意义[J].泰州职业技术学院学报,2007,4(2):1-7.

[7]Trougakos IP,So A,Jansen B,et al.Silencing expression of the clusterin/apolipoprotein j gene in human cancer cells using small interfering RNA induces spontaneous apoptosis,reduced growth ability,and cell sensitization to genotoxic and oxidative stress[J].Cancer Res,2004,64(5):1834-1842.

[8]Miyake H,Gleave M,Kamidono S,et al.Overexpression of clusterin in transitional cell carcinoma of the bladder is related to disease progression and recurrence[J].Urology,2002,59(1):150-154.