四言古诗《龟虽寿》的英译初探

万 兵

(宁德师范学院外语系,福建 宁德352100)

一、引言

翻开中国诗歌史,自《诗经》之后,作为古老传统的四言诗,日渐式微。三国曹操,继承“国风”和“小雅”的抒情传统,使四言诗重放异彩,《龟虽寿》即为其中珍品。关于其英译,已经有多个版本面世。著名学者赵彦春的译本独树一帜,其藻丽飞华、浩瀚流走的译笔令笔者顿感惊叹。研读之余,窃认为其译诗乃模仿性、一致性、变异性的三位一体,具有译诗理论上的自觉。拙文从理论上对其英译作进一步发掘。

二、原诗、译诗比读及简析

龟虽寿

神龟虽寿,犹有竟时。螣蛇乘雾,终为土灰。老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年。幸甚至哉,歌以咏志。

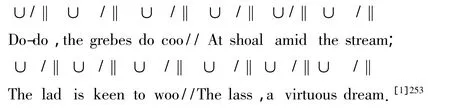

注:“∪”为抑音,“/”为扬音,“‖”为音组符号

原诗为“十四行”四言诗,编排为起、承、转、合的三个四行小节和一个偶句,其中最后两句为合乐所加,在情调上归纳全诗,与莎士比亚十四行诗在诗情、诗形、诗体、诗格上有某种相通之处,即可通约性。译诗借用其诗体,摹写其神情,仿佛其语气,心悟神解,译成之诗,卓然成章,流畅可诵。

三、三位一体的英译诗

(一)模仿性

艺术创造(模仿)是把事物存在从一种形式转换为另一种形式,诗歌创造(模仿)是诗者把实体存在转换为语言符号[2],作为艺术再创造的诗歌翻译就是译者把一种语言符号转换为另一种语言符号,但译者必须模仿并且兼顾译入语诗艺形式,才能真正为异域读者所喜爱与接受。

自16世纪初传入英伦诸岛以还,十四行诗(又称商籁体诗)内容多为抒情诗,同时亦不乏政治诗,著名诗人弥尔顿曾用该体创作政治诗。十四行诗诗艺形式在莎翁手中得以改造,最终获至新的发展,被誉为“莎士比亚式”或“英国式”。该体词汇丰富,用词洗练,比喻新颖,结构巧妙,音调铿锵悦耳。尤其是最后两行诗,构思奇诡,语出惊人,既是全诗点睛之笔,又自成一联警语格言[3]。与此形成对照的是,首先,在中国诗史上,建安乐府诗是对汉代乐府诗音乐性的继承,又是对诗歌题材的创新(由爱情扩至政治)。其次,曹操创作的《龟虽寿》,始于人生感叹,继发壮怀激烈,复而归于哲理阐发。尤其是最后一联两句,系全诗点睛之笔,情志所然。正如后世对其的评价,曹操鞍马为文,横槊赋诗,其诗悲壮慷慨,震烁古今。“观其时文,雅好慷慨,良由世积乱离,风衰俗怨,并志深而笔长,故梗慨而多气也”(《文心雕龙·时序》)。由是观之,译诗与原诗在结构、行数、诗情、题材诸方面,多有相似,易言之,译诗与原诗的诗艺方面,多有相通。进而言之,两者结构整齐,均以十四行排列全诗,特别是最后两诗行为传神之笔,诗情激昂慷慨,加之题材同为政治诗,从而为译者提供了译诗的理据。如此译来,只要将英译诗与十四行原诗略作对照,不难发现,两者在诗歌形式、韵式、格律、节奏等方面神似,译诗庶几是原诗在异域的再生。当然,译诗不可能全等于原诗,即便译者为鬼斧神工的高手。翻译不是临摹——意态由来画不成。译者应该有更高的追求:接近“常译”,并将“常译”编码于可以折射出“常译”的“非常译”之中。于是,便有了“译可译非常译”的悟道之言。好在这并非译的无奈,而是道出了译的本质。受其启示,译诗者极力模仿莎翁十四行诗诗形,取其韵式与抑扬格,妙手译之,诗章天成。

(二)一致性

谈及一致性,研究者自然会言及英译诗音节与原诗音节对应的一致性。著名诗歌翻译理论家詹姆斯·霍姆斯提出“类比”的翻译策略,认为译者要实现形式转换,就要在目的语中寻找一种对等[4]。原诗在韵式、节奏等方面与译诗同质、同构,因此,英译时当讲求格律之对应性;退而言之,即使原诗格律不可移植,亦可类比。通过类比,译者若用五言三顿、七言四顿的形式去译英诗的四步行、五步行,则译诗在汉语听众(读者)中产生的听觉效果,应该相当于(类似于)在英诗中产生的效果[5];同理,汉诗中四个字被译为六个音节,五个字常被译为八个音节,七个字常被译为十个音节[6]。

为了突显译诗与原诗格律、节奏的对应性,特引《龟虽寿》前四句原诗与赵译诗行,以示对照:

神龟‖虽寿,犹有‖竟时。螣蛇‖乘雾,终为‖土灰。

赵氏中英诗学功底深厚,以诗译诗,即译诗具备英文古典诗音律特质。以三音步译诗,其格律、节奏趋近于原诗格律、节奏,从而成功地再现了曹操吟诵原诗时的节奏与气势。略有不同的是,译者以英诗三顿对应原诗两顿,个中缘由是因为英汉诗学的差异所致。

为了深入研究,特引著名文学翻译家杨宪益、戴乃迭夫妇的同一诗行英译为例,反证之:

Though the tortoise blessed with magic powers lives long,

Its days have their allotted span;

Though winged serpents ride high on the mist,

They turn to dust and ashes at the last;[1]311

杨氏夫妇以散体译诗,可谓诗意盎然,但较之原诗,略显拖沓、冗长,诗行参差不齐,原诗形体之视觉美荡然无存;同时,由于摒弃韵脚、音顿,译诗尽失音色、韵律等听觉之美。

孤例不足为证,再引著名诗歌翻译家许渊冲先生同一诗行英译为例,由于译诗韵律节奏较乱,不宜作韵律分析:

Although long lives the tortoise wise In the end he cannot but die.

The serpent in the mist may rise, But in the dust he e’ve shall lie,

许先生以韵体译诗,在一定程度上再现出原诗诗形的整饬之美、音乐之美,实现其倡导译诗“三美”之理想;但是,苦于译诗无止境,不乏人批评其译诗中有“wise”之虞,有“serpent”之陋。与赵译相比,孰优孰劣,在此恕不作价值判断。单从节奏方面来说,许译节奏趋于急促、紊乱,原诗中的慷慨诗情,多有遗失。

由是观之,若要以诗译诗,就得使译诗具备英诗特质,即译诗的形式、音律必须同样给人相似的视觉和听觉感受。因为,从本质上言之,译诗者的心律只有超越文字羁绊,才能与原诗作者的心律达到契合。译者遵循一致性原则,即对所译某一词牌所有的作品在格律、形体方面基本保持一致[7]156,保留原诗的风格与韵味,让异域文化语境下的译诗读者能从文本间的一致性管窥原诗诗体的痕迹。例如,典型的格律诗理当译为典型的格律诗。除了原诗意境情趣符合古典诗歌的味道以外,译者在遣词造句上也尽量朝古典风格靠拢[8]。文中的英译诗体,借用十四行诗诗体(变异体),无处不在显露蛛丝马迹,其实就是此一致性使然。

其实,在英译四言诗时,译者始终有其译诗理论上的自觉。赵彦春在翻译《国风·关雎》时,亦将四言古诗类比成英文古诗的六音节、三音步抑扬格,采用ABABCDCD韵式。现引其前四行诗为例:

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。[1]250

赵译之中音节与抑扬格始终有其对应的一致性。可见,译者从译诗与创作实践中汲取营养与灵感,博采众长,渐次形成译诗的理论,并且不断地验证之、丰富之、推衍之。

同样地,译者在《龟虽寿》后四句诗中,极力践行韵律、节奏的一致性。如:

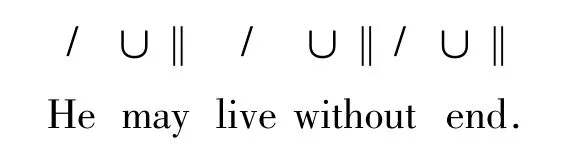

需要特别说明的是,译诗之中亦有抑扬格的变格(扬抑格)出现。如:

且看,/∪‖/∪‖/∪‖的格律,完全可以被视作/‖∪/‖∪/‖∪的变形[9]。从一定意义上来说,抑扬格变形为扬抑格,亦如汉诗中偏离正格的作诗法。诸如,属于“拗句”与“救句”中的“破格”与“变格”,从而避免了格律过分单调呆板之弊。译诗之中,抑扬与扬抑,偶有差互,从根本上来讲,与英诗本身的格律与节奏吻合。

(三)变异性

1.译诗文体的变异

艺术模仿与认识过程平行,与自然过程同构。但无论如何,模仿在一定程度上都会偏离自然,都会有所变异。因此,译诗的文体,断非要墨守成规,而是要推陈出新;与其说它是一种模仿,不如说它是一种创新。译诗者一直苦苦追求的就是那种“未尝不似,而未尝似也”的“神似”境界。作为与十四行诗具有可通约性的四言诗,无处不在触发着译者的灵感,同时又无处不在制约着译者的创造性,正是在充满张力的作用场之中,译者无奈旧体难出新意,遁而另作他体。如,在散体译诗、韵体译诗与诗体译诗之间的抉择中,在译诗节奏的选择中,无处不在迸发着译者诗学艺术智慧的火花。于是乎,译者根据实际原诗诗情、节奏来“易”莎翁诗体,截短十四行诗来“异”译诗诗体,终成类似的诗体,从而确保译诗诗格与商籁体诗格基本吻合。

2.意象的变异

译诗成诗,当保持形意张力,趋同原诗。译,换易言语,势在必然,但不变的是意象,是意境,若减原诗所有意象,增原诗所无意象,虽勉强成韵,已背离原诗意境了。李鬼扮李逵,徒具形体,神韵全无。为传译诗意,兼及原诗文化语境与译诗读者的审美接受,赵氏在译诗中化“蛇”为“龙”,意象虽有所变通,却更具意境,因为译诗非译字。蛇、龙皆为用譬,乃能喻。龙、龟皆为神物,比“翼蛇”更凸显文化意象,故而在翻译原诗意象时,诗译者灵活处理,取龙舍蛇。因此,“螣蛇乘雾,终为土灰”被译为“Dragons ride on haze rife,But will fall to decay”。吟罢译诗,意象有异,却意境浑成,令译诗读者仿佛在诵读英诗,别有韵致。

3.诗形的变异

“借形传神”及变通是比较诗学的研究成果。英诗节奏体现在重读、非重读音节的规律性交替,汉诗节奏则通过平仄声的规律性交替来实现;英诗有韵脚这种与汉诗类似的押韵方式,使得汉诗英译与原诗的形似成为可能[7]117。汉诗英译在受到原诗音部和平仄的制约的同时,译诗亦力争保持原诗的形意张力。从诗形的变异言之,莎诗音节多达10个,以抑扬格五音步排列诗行;赵氏译诗音节仅有6个,以抑扬格三音步排列诗行。从形式摹写视之,译诗与原诗,猫虎同属,唯尺寸与大小有别。因此,译者“借形传神”,只有“我”如故。

4.意义的变异

意义的变异,定然颇有考究。赵译诗行“老骥伏枥,志在千里”:

译诗基本保持了形意张力,但在意义方面尚有一定程度的变异。比如,“老骥伏枥”英译为“The stabled old horse peers”。其中,“peers”一词英译断非要字次句比、胶柱鼓瑟。究其实,此乃“凝视”之意,与下句“志在千里”相契,暗示凝视远方之涵义,当然,词的选用,尚有诗行押韵之考虑。作为再创造的译者,要通过适当变异,译出字面所无而行间所存的诗意。进而言之,将“烈士暮年”译为“The man in his late years”,乃为音与意之张力使然,究其理据,“烈士”一词在古代意为“有胆识的人”,在英译时,被化为“the man”与“his mission”,“胆识”之意,蕴在其中。因此,诗的功能把等价原则从选择轴投向组合轴[10],其他诸如音、意的变异等问题,则可诉诸诗学艺术方面的再思考。

同样,诗行“幸甚至哉,歌以咏志”的英译,赵教授有另一个版本:

乍一看,译诗的抑扬格排列规则,合乎英诗的作诗法(prosody);细味之,在原诗情感的传达与意境的再现方面,犹如葡萄酒中搀水,淡而寡味,尤其是其中“express”一词的选用,其诗情的表现力远不及前译“chant”豪迈,令原诗磅礴大气顿失滔滔。相比之下,若将最后诗行“歌以咏志”中动词“咏”稍作变异,译作“chant”,意为饱含情感地反复吟颂,译诗意象与意义和原诗意境与涵义趋于吻合,从而非常贴切地再现曹操吟咏时的慷慨诗情。

总而言之,译者在译诗中对意义方面所作的变异处理,大凡是为了传达诗意,再现意境,同时兼及英美读者欣赏习惯与审美心理。或缘于此,该译诗诗趣妙生,令译诗读者满口余香。

四、结语

译诗,自是一种高超的艺术创造。以诗译诗,更是一种艺术层面的再创造。传统译论追求处于似与不似之间的“神似”“形似”,乃至可遇不可求的“音似”,无不是受诸艺术模仿的理论恩惠。译诗者在艺术模仿与再现神韵时,必有创造与背离,必有变异性处理。整体观之,模仿性是相对的,变异性才是绝对的。译诗经验与实践证明,任何一首优秀的译诗都是由模仿性、一致性、变异性构成有机的三位一体,断非三者的简单相加。因此,译者置身于模仿性、统一性与变异性的张力场中,在诗者、译诗者与译诗读者的互动中,不断反思与实践这种理论上的自觉。

本文在2012年第十次全国学术研讨会暨2012英汉语比较与翻译研究国际学术研讨会(武汉)“文化对比与典籍翻译”分会场讨论上宣读,得到与会专家的点拨与启发,在此谨致谢忱!

[1]赵彦春.翻译归结论[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[2]亚里士多德.诗学·诗艺[M].罗念生,译.北京:人民文学出版社,1962:3-4.

[3]辜正坤.莎士比亚十四行诗[M].北京:中国对外翻译出版公司,2008:3.

[4]刘军平.西方翻译理论通史[M].武汉:武汉大学出版社,2009:404.

[5]王宝童.也谈英诗汉译的方向[J].外国语,1995(5):38-39.

[6]赵彦春.中国古典诗歌的英译[J].现代外语,1996(2):34.

[7]卓振英.汉诗英译论纲[M].杭州:浙江大学出版社,2011.

[8]王宏印.文学翻译批评概论[M].北京:中国人民大学出版社,2009:107.

[9]宋德生.从跳韵到音韵格律学[J].外语教学与研究,2003(6):426.

[10]刘世生,朱瑞青.文体学概论[M].北京:北京大学出版社,2006:38.