泛时视角下的汉语名量结构诸问题分析

吕军伟

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

泛时视角下的汉语名量结构诸问题分析

吕军伟

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

名量结构在上古汉语中已存在。基于泛时视角,现代汉语名量式合成词有典型与非典型之分,典型名量式合成词是上古名量结构词汇化发展的结果,量词典型程度和异源名量结构的词汇化程度是整个名量结构问题的核心,也是造成共时现代汉语名量式合成词内部种种差异的根源。

名量结构;泛时;异源;典型程度

名量结构问题是汉语数、量、名三者语序及关系诸问题的焦点之一,相对而言也是研究的薄弱点。当前针对汉语名量结构及其相关问题的研究成果并不少见,但绝大部分仅单纯地对某一共时或历时层面的量词及其相关结构做静态描写或定性分析,这在深入认识名量结构问题上已表现出明显的局限性。

共时与历时是语言学研究中必不可少的基本范畴。共时乃历时演化之结果,共时中必然蕴涵着历时,历时之构建始于共时,二者相辅相成,不可孤立。然而,如何做到二者的有机结合,这便需要我们基于泛时视角,“在研究共时系统的同时参考历时因素,在研究历时演变的同时以共时结构为基础”[1]。泛时视角对全面认识汉语名量结构词语尤其是现代汉语名量式合成词的问题至关重要。但遗憾的是,在当前针对名量结构问题的研究中,该视角多被忽略。“名量结构”这一特殊形式上古汉语已有,但从汉语的演化规律来看,并不利于其存在和发展,该类结构有何特殊之处能流传至今?现代汉语中名量结构词语的来源有哪些?现代汉语中名量式合成词的性质、范围、结构关系等问题究竟该如何认识?当前研究分歧的根源在哪里?鉴于此,本文将基于泛时视角对汉语名量结构诸问题作一系统探讨。

一、汉语名量结构在类型学上的特殊性

从传统语法角度看,量词通常和数词搭配组成数量短语之后修饰名词中心语。然而,古、今汉语数词、量词和名词三者的语序有很大差异。“数·量·名”是现代汉语语序,而在上古汉语中,由于量词系统处在萌芽时期,计量系统最初有三种表现方式:“数+名”、“名+数”和“名+数+量”,且第三种方式较为少见[2]272―273,经常作为“名·一·量”的缩略形式出现,形成“名·量”式。现在汉语中依旧存在名量结构,且大多已词汇化为名量式合成词。

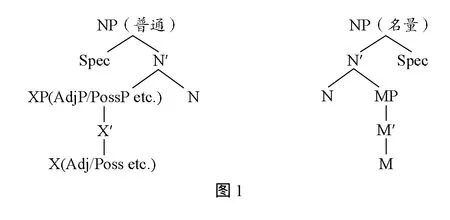

古今汉语的类型学归属问题曾颇具争议。当前学界一般认为汉语属于非典型或不规则的SVO型语言。汉语在类型上的不一致性最为明显地表现在:汉语名词词组中心语在后,是左分支结构,但动词词组中心语在前,为右分支结构[3]25―30。对于汉语名词的修饰成分,自古到今,无论是领属语、形容词定语还是关系小句都一律前置于名词核心[4]121,此特征与VO型语言之类型学倾向并不相符。因而,在汉语中名量结构具有明显的特殊性。通常认为在汉语“名·数·量”及名量结构中,名词为核心①,数量短语或量词处于修饰限制地位。然而,与其他修饰成分不同,在名量结构中量词却居于核心之后,反而又成为右分支结构,这与汉语名词修饰语应有的位置不符,如图1所示。

名量结构古今汉语皆有,正因为这一形式的特殊性,必然使之在汉语数、量、名语序及关系诸问题中得以凸显,也正因其演化的连续性及复杂性,使之备受争议。

二、泛时视角下的现代汉语名量结构问题

相对现代汉语“数·量·名”结构诸问题而言,现代汉语名量式合成词的研究亟待深入。目前对名量式合成词的研究大多仅着眼于共时分析,对其历时演变关注不够。笔者曾基于对名量结构的历时统计考察,发现由名量结构词汇化而成的“名量式合成词”,在唐宋之前多为单个出现,唐元时期数量明显增多,明清时期已有为数不少的名量式合成词,且“名量结构表总称”已基本形成规则,并具有一定的类推性[5]。此外,笔者基于对名量结构历时演变问题较为系统的考察,发现名量式合成词有典型与非典型之分,其来源主要有三种,详见表1。

表1 名量式合成词来源表[6]

李如龙先生曾从宏观角度将汉语词汇自古至今衍生的方式归为四类:音义相生、语素合成、语法类推、修辞转化[7]。从整体上看,现代汉语名量式合成词的前两种来源为语素合成的结果,后一种则是由“名量结构表总称”这一语法规则类推而来的结果。通过对名量结构的历时考察以及对现代汉语名量式合成词来源情况的梳理,基于泛时视角,我们发现,来源情况及进入该结构的量词的典型程度不同,是致使现代汉语名量式合成词内部在共时层面产生种种差异及分歧的根本原因,这也是汉语名量结构问题的关键。因此,我们有必要基于泛时视角,对在共时层面的现代汉语名量式合成词研究中存在的诸问题进行重新认识。

(一) 名量结构的性质

现代汉语名量式合成词是名量结构历时演化的结果。自上古至今,名量结构经历了一个漫长的复音化及词汇化的过程,但相对于其他词类而言,其发展并不明显。名量结构自身的特殊性及生命力很值得我们深究。总体而言,名量结构应当包括古、今汉语中以单音节名词和单音节量词按照“名(N)+量(M)”方式组合而成的所有形式。从泛时角度看,在上古“名·量”式与典型名量式合成词之间,存在一个连续统。名量结构的历时演化路线应为:“名·量”式(临时)→表复数的名量短语→有表总称作用的名量式合成词→仅用于表总称的名量式合成词[5]59。

在现代汉语中,上古汉语中作为“名·数(一)·量”缩略形式的“名·量”式,由于与汉语“修饰语+中心语”的语序相悖,处于劣势,在具有相同功能的结构间的竞争、分化中,“名·量”式已不复存在。处于中间过渡状态的“表复数的名量短语”,本身即处于一种不稳定状态,随着前一阶段“名·量”式的消失,随即亦不复存在。由于近代汉语中名量构词法已初步形成,并具有一定的能产性,近代汉语以及现代汉语中新出现的名量结构,大多由“名量结构表总称”这一规则通过“N-M”式规则直接类推和基于“N-M”式规则的同成分类推两种方式衍生出来,属于语法类推的结果。因此,近代汉语及现代汉语中的名量结构基本上处在有表总称作用的名量结构(包括:临时名量组合和非典型名量式合成词)→仅用于表总称的名量结构(典型名量式合成词)这样一个动态变化的连续统内。在这个演变过程中,关键在于进入名量结构的量词的语法化程度。

因此,就现代汉语中的名量结构而言,其主体是作为名词次类之一的名量式合成词。因名量式合成词内部各成员处在上述连续统之间,情况不尽相同,基于我们对名量结构所做的历时考察,就共时层面的现代汉语中的名量结构而言,较为妥当的方式是将其分为典型名量式合成词和非典型名量式合成词。从结构成分上看,二者均由单音节名词和单音节量词按照“名+量”方式构成,但不同的是,前者在功能上仅表名词中心语所在类的总称,而后者则认为表名词中心语所在类的总称只是其功能之一,与单节名词中心语并未严格对立。

(二) 名量结构的分类及内部关系

对于共时层面名量式合成词内部结构关系的看法,历来分歧颇大。基于前文所做的分析,我们可知名量结构问题的核心是量词典型度及名量结构词汇化程度。量词是现代汉语各词类中划定最晚的一类词。汉语量词本身是一个正处在语法化斜坡上的词类[8]11,其成员之数量及典型程度处在发展变化过程中。

从总体上看,能进入名量式合成词的量词主要是单音节个体量词,也有个别集合量词。名量式合成词在意义、功能等方面典型与否,关键在于物量词的典型与否,二者呈正相关关系。从来源上看,物量词除极少数(如张、束、串等)源于动词外,绝大部分源于名词。通常而言,语法化的演变路径为“实词→虚词→附加形式→屈折词缀”[9]7,量词尤其是物量词是一个较为典型地处在“名词→量词→附加形式→屈折词缀”语法化斜坡上的词类。吴安其先生认为:这一发展是形态的需要,“分析性语言由于形态发展的需要,在一定的情况下量词可能进一步虚化为粘着成分”[7]。此外,王力先生在探讨单位词的发展时也注意到,“单位词还有一种用途,就是用在名词后面,不加数词,当作名词词尾。这种名词往往是无定的至少不是单数的”[2]283。源于名词的物量词,本身便具备标志名词的功能,使得量词具备了成为“数·量·名”和名量结构的构成语素的条件,这正是名量式合成词得以产生、保留和发展的主要原因之一。典型名量式合成词仅表总称,在功能上已严格区分于单、复同形的名词中心语,在分化名词中心语单称和类称的功能上,物量词从形式上起到了关键作用[10]。由此,从物量词角度,基于典型性,对现代汉语中名量结构的内部差异进行分析,更能反映名量式合成词问题的内在本质。

1. 典型名量式合成词:名词和量词已经词汇化,意义凝合,其中量词为典型物量词(仅指表示事物数量单位,不存在兼类现象),且失去了指称事物单位的性质及功能,进一步虚化为总称标记;从功能上看,典型名量式合成词仅表名词中心语所在类的总称,与单、复同形的单音节名词中心语严格对立,可受集合量词及其短语修饰,但通常不能直接受个体量词及指示代词“这、那”修饰,如车辆、马匹、船只、枪支、田亩、布匹、纸张等。

2. 非典型名量式合成词:名词和量词尚处在词汇化过程中,意义凝合程度不尽相同,其中量词为非典型物量词(可指表示事物数量单位,多存在兼类现象),其语法化程度不尽相同,多处在“名词→量词”的虚化过程中;整个结构在表意及句法功能上与单音节名词中心语区分不是十分严格,个别情况下,能直接受个体量词及指示代词“这、那”修饰,出现“名+量=名”的情况,如:花朵、米粒、房间、泥团、花束、石块等。

由此可见,名量式合成词的分类、范围、结构关系等诸问题的关键,是如何处理名量结构中的量词问题。鉴于此,对于名量式合成词范围的界定,不妨与“典型程度”结合,区分出广义的名量式合成词(具有“名+量”形式且有表总称用法的所有结构)和狭义的名量式合成词(仅指典型名量结构)。前者内部结构关系为附加式,后者因量词的典型程度不同,则为正偏式[10]。

(三) 名量结构的范围

从“名量结构”的命名上,可以将由名词和量词按照先名后量的方式组合而成的所有结构都纳入名量结构的范围,其中占据主体地位的是双音节的名量结构。就现代汉语中名量结构的范围问题而言,前人争论及分歧的焦点在于如何区分典型名量式合成词和非典型名量式合成词。

对于现代汉语名量式合成词的判定问题,至今学界的认识依旧较为模糊,更无定论可言。对此,李丽云提出判定名量式合成词的四个标准,其中“两个构成成分逆序之后,前加数词可以构成数量名结构”和“从语义上看,整个名量式合成词表示的是名词性语素所指事物的总称,具有集合义”[11]两个标准在学界已是共识。但李丽云提出的“第二个构词成分必须是量词性的,语义上还没有衍生出名物义”这一判定名量式合成词的标准,则还有待商榷。李丽云认为:“当一个量词成分,作为词根语素构成合成词时,如果它在整个合成词中体现的是名物义,那么该成分已经由量词性的转变成了名词性的,则该合成词不再是严格意义上的名量式合成词,而通常是转化成了一个‘名+名’格式的偏正式合成词。”[11]对此,朱彦亦认为:“在汉语双音化过程中,曾使用‘名+量’格式来构成双音节复合词,然而,在历史的发展过程中,一些能产的构词量词由抽象的量范畴义逐渐发展出了具体的名物义……‘朵、件’等语素已发展出名物义,构词能力强,在现代人的语感中,更像名物词而不是量词,‘花朵、工件’等词应归入偏正式。”[12]25我们认为,上述观点皆有欠妥之处,二人仅着眼于共时层面的静态描写分析,忽略了历时角度的分析。从前文分析结果及历时语法化角度来看,并非是量词成分由量词性转变成了名词性,也并非所谓的“构词量词由抽象的量范畴义逐渐发展出了具体的名物义”。恰恰相反,从来源上看,进入名量结构中的物量词绝大部分便来源于名词,如“朵”、“册”、“件”等。从根本上看,朱、李二人所谓的“名物义”其实是上述来源于名词的量词并未彻底语法化或语法化程度不高所保留的原名词义。

另外,在名量式合成词的判定中,通常所采用的逆序验证法,其实是鉴定双音节“N(名)+X”结构中X能否作为前N的计量单位的一种方法。逆序验证法在名量结构问题的判定上,只是一个必要条件,但如果一个合成词能从“N+X”变换为“一+X+N”,而且X有语法化为量词的趋势,则我们便可以初步判定这一词语可以纳入我们所研究的名量结构的范围,如水滴→一滴水,而且“滴”已由原本的动词虚化为物量词。但相对而言,“水桶”虽然也能够满足“水桶→一桶水”的转换,但“桶”依旧是典型的名词,这里只是临时借用,并没有进一步虚化为量词的趋势,因此此类词不能算做名量结构。所以,逆序验证仅能作为确定名量结构的必要但不充分条件,对典型与非典型名量式合成词并不具有区分作用。名量式合成词范围问题的实质是如何对待非典型名量式合成词,而解决这一问题的关键在于如何处理出现在名量结构中的量词问题。我们认为,名量式合成词的根本判定标准为,从语义上看,名量结构中的量词是否仅用于表示名词中心语所在类别的总称,是否与单、复同形的单音节名词中心语严格对立,量词是否已丧失指称事物单位的功能,而虚化为一种表总称的标记。

(四) 名量式合成词是否可受个体量词修饰

名量式合成词,尤其是典型名量式合成词,因其表名词中心语所在类的总称,通常认为属于集合(体)名词②。王力先生则认为:车辆、船只、马匹、纸张、书本、枪支等名量式合成词“至少不是单数的”[2]283,此类名量式集合量词,通常被认为可以再受集合量词或不定量词修饰,如:一批车辆、一打纸张等;但不能再受个体量词修饰,如:*一只马匹,*一个车辆,*一条船只(“*”表示违反一般规则的用例,即通常不这样说)等。李丽云曾将“从句法功能上看,名量式合成词不能受数量短语的修饰”作为名量式合成词的判定标准之一[11],但从其依据该条标准所判定的20个名量式合成词的具体情况看,并非如此简单。

罗够华基于CCL语料库,对下面10余词进行了考察及描写:(1)房间、案件、事件;(2)车辆、船只、花朵、灯盏、枪支、信件、纸张、人口、书本、马匹等,发现上述词在句法上能够进入“数·量·名”(数词的数目大于“一”)、“一·量·名”、“每·量·名”、“指·量·名”四种结构。罗够华基于单一共时角度认为,名量式名词中,少数(如“房间、案件、事件”等)已是个体名词,集合义很不明显,故可受个体量词修饰。但大多数既是集合名词,又可受个体量词修饰,具有个体名词特点[13]。从历时角度看,罗文所选取的考察对象,其成因及来源情况各异,必须区别对待。总体而言,可受个体量词修饰的名量式合成词及其用例较少,并不影响“名量合成词表总称”这一规则的地位,但这些例外的存在又该如何解释?我们有必要从泛时角度做一分析。

基于此前的考察及讨论,“房间、案件、事件;车辆、船只、花朵、灯盏、枪支、信件、纸张、人口、书本、马匹、诗篇”等词语从历时来源角度看,可分作三类:“马匹”由表1的“来源一”产生;“房间、花朵、灯盏、人口、书本、诗篇”则由表1中“来源二”产生;“船只、案件、事件、枪支、信件、纸张”等则由表1中“来源三”产生。其中,后两类是宋元之后才出现的新形式。不同的词语因其来源不同、产生时期不同,词汇化程度、共时层面的表现自然也不相同。相对而言,第一类词语,如“马匹”,最为典型,也最不易受个体量词修饰,第二、三类词语都牵扯量词虚化及整个结构词汇化程度问题,在用法上较为灵活多变,特殊现象也较多,尤其是第二类的M来源于名词,大多还保留有名词的一些特征,如“朵、卷”等。由此可见,名量式合成词共时层面的种种差异及特殊情况,与其来源,尤其是量词的虚化程度和整个结构的词汇化程度有着密不可分的联系。

此外,罗够华认为名量式合成词中量词性语素的作用主要有两种,即双音节化和表示特征义[13]。名量式合成词中的量词性语素具有双音节化作用本无可厚非,但表特征义的说法过于笼统。我们认为,由“来源一”所形成的名量式合成词,最为典型,其中的量词性语素已基本不表特征义,更趋向于作为表总称的标记;由“来源二”和“来源三”两种方式产生的名量式合成词,因量词典型程度不尽相同,此类非典型名量式合成词中的量词性语素则兼有表特征义和总称标记的功能,且典型化程度越高,越倾向于做总称标记,反之,则表特征义的功能更强。由此可见,由非典型量词构成的名量式合成词,多处在“‘名-名’→‘名-量’”的变化过程中,由于量词本身具有双重性质,从而使得非典型名量式合成词在功能上并未与单、复同形的单音节名词中心语严格区分开来,既可表总称,亦可表无定单称,并由此导致了该类名量式合成词在一定程度上可以受指示代词及个体量词的修饰。

刘云、俞士汉、朱学锋对《现代汉语语法信息词典》中收录的51696个词语进行统计分析后发现,复合词有30586个,而名量式词语仅46个,占0.15%[14]277。当前学界对汉语名量结构的认识,大多仅着眼于共时角度,认为现代汉语量词、名量式合成词都是一个能产性不强、发展缓慢的封闭类词类。然而,欲全面探究汉语量词及名量结构的问题,势必要基于泛时观,从语法化、连续统等角度,兼顾汉语方言(如闽语中的名量结构、平话中的量名及名量结构等)、汉藏语系等其他语言中的量词发展状况,多角度、动态化地对其进行比较研究,而这方面的工作尚待进一步展开。

注释:

① 亦有学者认为:在包含了数量词的NP中,居于语义和句法核心的为数量词,而非名词,如沈阳《数量词在名词短② 语移位结构中的作用与特点》(载于《世界汉语教学》1995年第1期第19页)。

③ 持此种观点的主要有赵元任、朱德熙、周国光、向熹、马庆株、周一民、王珏、周荐等。

④ 持此种观点的主要有辛永芬、徐扬、蒋颖等。

[1] 陈保亚.论语言研究的泛时观念[J].思想战线,1991(1).

[2] 王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[3] Huang,C.-T.James(黄正德).Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar[D].Doctoral dissertation. MIT,1982.

[4] 刘丹青.语序类型学与介词理论[M].北京:商务印书馆,2003.

[5] 吕军伟.汉语名量结构状况的历时考察[J].长春师范学院学报:人文社会科学版,2010(2).

[6] 吕军伟.名量式合成词的来源问题探析[J].江汉大学学报:人文科学版,2010(2).

[7] 李如龙.汉语词汇衍生的方式及其流变[J].河北师范大学学报:哲学社会科学版,2002(5).

[8] 吴安其.分析型语言的名量词[G]//李锦芳.汉藏语系量词研究.北京:中央民族大学出版社,2005.

[9] Hopper Paul J.and Elizabeth Closs Traugott.Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993.

[10] 吕军伟,郑博.从量词角度看现代汉语名量式合成词问题[J].鸡西大学学报,2010(2).

[11] 李丽云.汉语名量式合成词的结构及其界定标准[J].河北师范大学学报:哲学社会科学版,2009(5).

[12] 朱彦.汉语复合词语义构词法研究[M].北京:北京大学出版社,2004.

[13] 罗够华.集合名词受个体量词修饰现象考察[D].长沙:湖南师范大学,2007.

[14] 刘云,俞士汉,朱学锋.现代汉语合成词结构数据库的开发及应用[G]//张普.现代化教育技术与对外汉语教学.桂林:广西师范大学出版社,2000.

Exploring the Problems of “Nouns plus Measure” Structure in Chinese from the Panchronic Perspective

LV Jun-wei

(Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)

In ancient Chinese, the “Nouns plus Measure” structure already existed. And there are two kinds of “Nouns plus Measure” compound words in modern Chinese∶ typical and atypical. The typical ones are the consequences of the lexicalizational development of the “Nouns plus Measure” structure in ancient Chinese. The typicality of the measure words and the lexicalizational degree of the “Nouns plus Measure” structure are the core issue of the whole problems of that structure, and also are the source of synchronic differences inside the class of “Nouns plus Measure” compound words. The studies on the problems of the “Nouns plus Measure” structure must be based on Panchronic perspective.

“Nouns Plus Measure”; structure; panchronic; heterologous; typicality

H04

A

1006-5261(2012)03-0102-05

2012-03-19

厦门大学“211工程”(三期)研究生国外访学项目(X13210)

吕军伟(1983―),男,河南中牟人,博士研究生。

〔责任编辑 杨宁〕

- 天中学刊的其它文章

- 在行动元语境下论鲁迅对四铭形象认知的两歧性