走近张葆冬

2011-12-29 00:00:00颖川

当代人 2011年5期

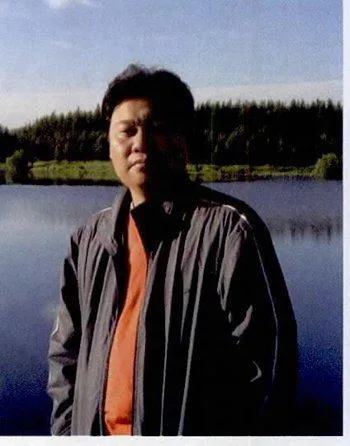

张葆冬,1972年生于河北涞水。师从段成桂、王明明先生,供职于涿州市文联。中国书法家协会会员、中国收藏家协会会员、中国三国文化研究中心副秘书长。保定市书协副秘书长、涿州市书协副主席兼秘书长。青联保定市第十一届委员、政协涿州市第六届委员。

1

“才如湖海文始壮,腹有诗书气自华。”张葆冬的艺术实践,为此作出了鲜活而有力的诠释。

葆冬出身于书香门第,七龄小童便在祖父的艺术熏陶下习书;并且非常执著,投入。花季少年,进修中国书画函大,更加巩固了他与书画的因缘。1993年考入保定师专美术系,接受高层次的正规教育,不仅为他的艺术创作打下了良好的基础,而且掌握了一定的文艺理论。美学思想的浸透,更激发出他的艺术潜能。1995年保定举办的书法作品个展,正是他的艺术潜能的喷发和外化。他无疑是位早熟的艺术王国的骄子。

2

葆冬走出学府,来到历史文化名城涿州,先后从事文秘和文艺工作。他先后加入河北省书法家协会,中国收藏家协会,直至走进书法艺术的最高殿堂——中国书法家协会,成为国家队的一员虎虎有生气的小将。他师承中国文联副主席、中国书协第六届顾问段成桂先生研习书法,还考入北京画院王明明工作室深造国画,书画双修,并得到著名书法家刘炳森、孙伯翔等先生的指教。炳森先生还为他的书画集欣然题签。

3

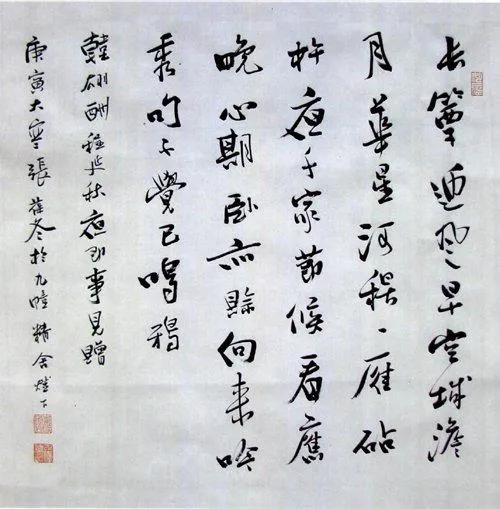

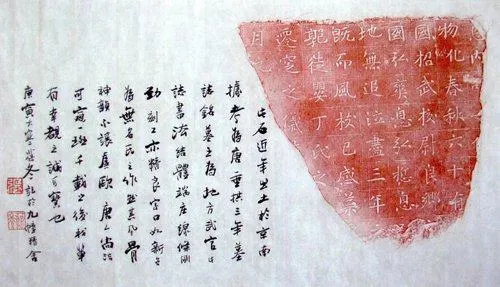

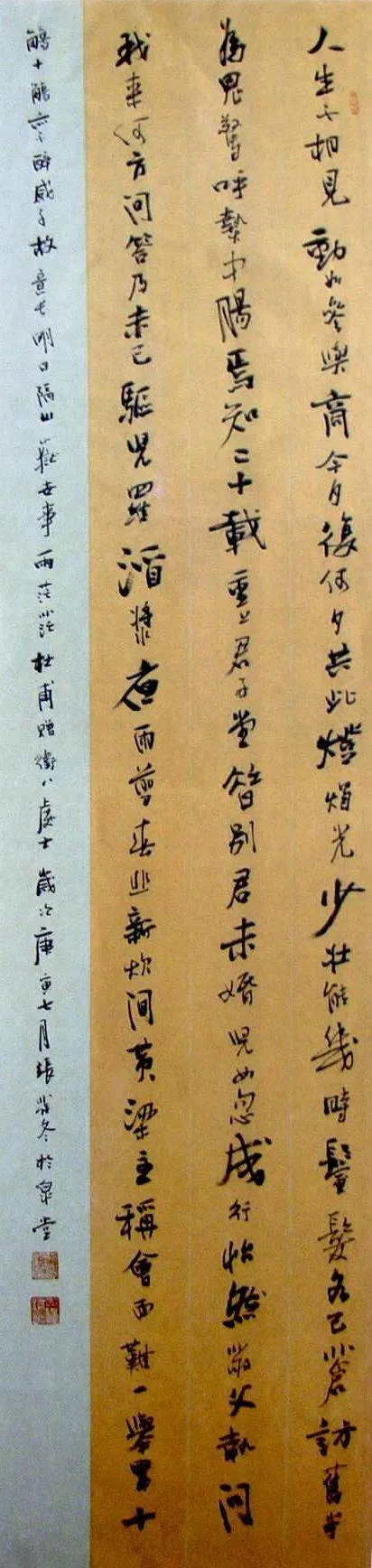

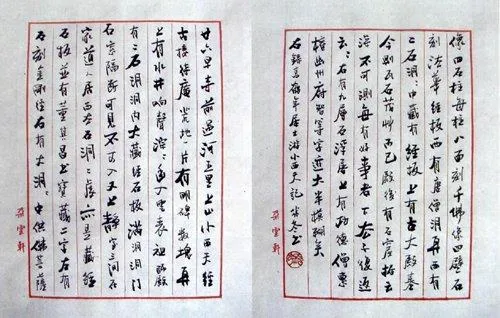

葆冬的书法,从“二王”入手,六朝碑板、唐宋尺牍等多有涉猎。采百家之长,酿自家之蜜。他以自己独特的审美观念,个性鲜明的书法语言进行创作。我想借用作家自牧先生的诗句(改动二字),“随心所欲文人字,意趣为先不泥古”而评之。他的作品,给我的总体印象是,笔墨灵动,造型奇峻,散发着一缕缕浓郁的书卷气息,具有阳刚之美和画意诗意之美。笔意淡远,则是他的书法艺术的内核与灵魂。

“书法是情感的抒发,随心所欲,无功利色彩,要写出性灵。”这是葆冬的艺术观和美学观。斯言极当。书者,抒也。“每一个点、每一条线的起伏转折、轻重缓急、张弛幅度,无一不以心绪为主宰,折射出书者的心灵历程”(傅男语)。大凡造诣深厚的书法家,都是通过手中之笔表现自己的情感世界,诚所谓“书为心画”“书为心声”也。笔者还在与葆冬的交谈中获悉,他非常推崇书法大家林散之。特别是林公晚年的作品,确乎卓绝,连我这“门外汉”都艳羡不已,诚如吉狄马加所论“虽然是有形的,但它却近乎于天籁,其意境之高洁和深远,就是在整个中国书法史上也是不可多得的。”葆冬的书法创作,得到如斯顶尖人物的光华,得到当代书画界名家的指点指拨指导和指教,乃人生之幸事也。

4

葆冬与大江南北的书界朋友一道,走继承与发展之路。他对前人的书法,不求形似,但求神似,努力写出自己的个性,写出自己的神采,并且使之“尽可能地符合现代审美情趣”。他认为书法家的较量,归根结底是文化的较量。我同意这个观点。纵观中国书法史上的书家作品,哪个不是整体学识的表现。没有深厚的文化介入,焉能写出作品的力度、风骨和神韵。葆冬在主攻书法兼攻绘画的同时,注意自己的文化修养,博览古典文学,并且坚持写日记,写带有文学色彩的日记。唐诗和宋词,更是他日常阅读的基本教材,从中汲取艺术营养的元素,而丰富自己充实自己。“诗书合一”是他追求的艺术珠峰,以诗情写书意是他的创作实践。我们从他的书法作品中,不仅能品出画意,而且能品出诗意。

他在书法创作上,总是不断挑战自我,总是有所突破有所前进,难能可贵也。“笔墨形韵神为宗”,这是郭钟永《写意花鸟画诀》开篇题词尾句。我以为这话似乎也适于书法创作,特录之,赠给文友葆冬。

(责编:刘贤)