百年情深亲戚村

2011-12-29 00:00:00声宏紫阁

当代人 2011年5期

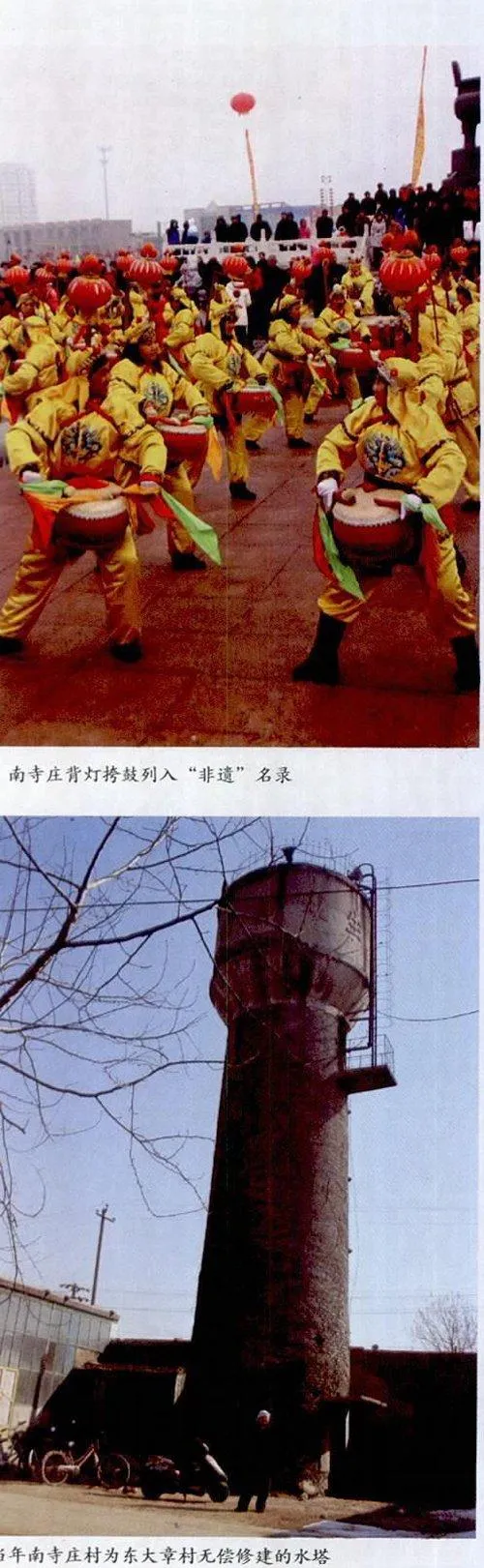

在古城赵县,有两个交往甚密的村子,一个名叫南寺庄,另一个唤作东大章。两个村子从清光绪二十三年(1897年)结义,世代友好。两村东西相距10来里地,村民见面从不称对方的村名,而称东头儿西头儿。南寺庄村坐落在东面,就叫东头儿;东大章居西侧,则称西头儿。逢年过节,相互拜访,大事小情,互相帮扶,之间交往就像亲弟兄俩串亲戚一样。两村之间至今遵守一个不成文的规矩:互不通婚。两个村的交往正如他们祖祖辈辈留下的一副对联:“百年深情代代相传亘古以来有几村;万民大义辈辈接续开天辟地未所闻。”

拳为媒世代友好

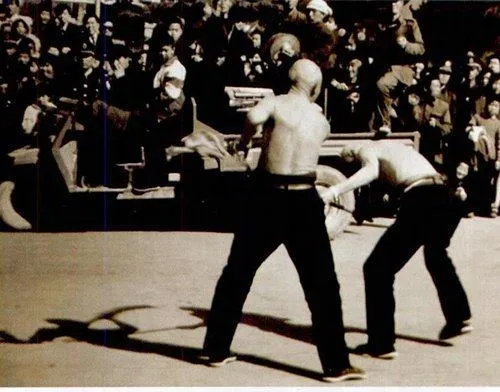

清光绪二十三年(1897年)临近年关的一天,寒风刺骨,了无生机的麦田里,衰草般的麦苗在寒风中瑟瑟发抖。赵州古城的乡间路上处处能见到南来北往脚步匆匆的行人,他们大多是常年漂泊在外的买卖人,在年关将近的时候,回家与家人团圆。此刻,城南一条乡间土路上走着一队肩扛红樱长枪,手提单刀长剑的行路人,那个50来岁的领头壮汉叫白尾巴,家住南寺庄村。这一干人常年在张家口靠打把势卖艺为生,今个儿也是赶着回家过年。

这条土路是他们回南寺庄老家的必经之路,中间要穿过一个叫东大章的村子。他们刚走到村中央,就被一群舞狮人拦下了,东家争西家抢,不由分说就把他们往家拽,硬要请他们喝酒吃饭。白尾巴等人糊里糊涂就被舞狮人带到了家里。腊月里年货不缺,转眼间四凉八热摆上桌,酒席间,舞狮人说出了想请白尾巴教拳的想法。原来,东大章村武风甚盛,自古就有习武强身的风气,在此之前请过不少拳师,都不能尽意。村里人久闻白尾巴的大名,故拦下他们,愿拜师学艺。白尾巴是个重情重义的人,把酒碗一墩:“乡亲们如此盛情款待,我就恭敬不如从命,先在村里教上几天,大年三十再回家过年!”

花开两朵,各表一枝。在白尾巴到来之前,曾有一个猛公村人在这里教拳。猛公村与东大章也就距离三五里,是一个古老的村子,习武练拳成风。其村名也大有来历。据沟岸《张氏五世碑文》记载:明成化年间“至四世岩祖迁猛公”,猛公“张氏即岩祖后代”。据说,张氏有一后人以勇猛闻名,曾考中武进士。该村以此为荣,故称猛公村。教拳那个猛公村人,身高八尺,以沿村推车卖馒头为生,长期搬面袋、压杠子蒸馒头练就了一身的好力气。加上他会几路拳脚,每天做完生意就留到东大章给大伙教拳。不知是武功不佳还是教功出了问题,跟他学艺的人越来越少,东大章村民就有了另请高明之意。

白尾巴等人留下后,很快被卖馒头的知道了。此人心中愤愤不平,屡次想踢南寺庄人的场子,一天,白尾巴正教拳,卖馒头的又来了,提出要和白尾巴单挑,白尾巴微微一笑,冲他点点头。卖馒头的早想打败白尾巴出口恶气,就拉开架势使出浑身招数在场子里追打白尾巴,白尾巴不知他的底细,先和他兜圈子,瞅准机会一个炮拳上去将对手打翻在地。抬起脚就要跺下去。这一脚如果下去,卖馒头的非死即伤。东大章的练拳众人一见纷纷跪倒:“师傅,手下留情。!”卖馒头的爬起来溜了,走时不忘放下狠话,日后还要找茬。白尾巴不敢大意,连夜回到南寺庄村,把发生过的事情讲给人称“四老头儿”的当家子叔叔。“四老头儿”也是习武之人,武功高强,爱打抱不平。听说有人踢南寺庄的场子,早火了:“世上竟有这样无赖之徒!走,老头儿跟你走一趟。”“四老头儿”天明不过夜叫上赵老珠和白儿芳随白尾巴到了东大章。

转眼几天过去,不见卖馒头的来踢场。正所谓树欲静而风不止。这天,东大章街头出现了一位手提哨棒的光头武僧,点名让“四老头儿”出来比武。“四老头儿”不知其来历,看到它锃亮的光头,计上心头:“好吧,三天以后你再来,到时我奉陪。”三天头上,武僧准时到来,“四老头儿”成竹在胸,他并不紧张,将肩上搭的手巾在水盆里湿了一下,赤手空拳走上场子。狭路相逢勇者胜,武僧一上阵就把手里的哨棒轮的风雨不透,“四老头儿”被追打的满场跑,众人都为他捏了把汗。其实,“四老头儿”使的是以守为攻的计策,转了几圈,毫发无损,他瞅准武僧近身的机会,把手里的手巾啪地甩出,把武僧的光头罩了个结实,顺势一拉,武僧应声倒地。原来,武僧的光头等了这么三天,刚刚冒茬,正好可以挂住湿毛巾。“四老头儿”用计巧妙地制服了武僧。这下,东大章的乡亲更佩服南寺庄这些人了,纷纷拜他们为师。为了把本村的拳术毫无保留地传给东大章乡亲,正月里,白尾巴等又从村里请来了拳师张老振和另一白姓拳师。南寺庄的一张家二白家都以练“清拳”为主,在历史上均出过武秀才。

两个村以拳为媒,拉开了百年友谊的序幕。据80岁的白二瓜回忆:1952年正月,他和村里的武连申,白梦须、白广来、白贵来、白俊蛋等30来号人还往西头儿送过拳。1974年和1975年正月,谢书恒、赵连锁、白小平、武振聚、白志敏等40来号人也往西头儿送拳,送祝福和快乐。

意相投情同骨肉

南寺庄村党支部书记白振亚说:“南寺庄与东大章的友谊传承百年,拳术的交流仅仅是个发端,这种友谊是靠长期的患难与共,风雨同舟,互帮互助,共同发展/7HDaWu7X754PzB1pFdpFA==凝结成的。”

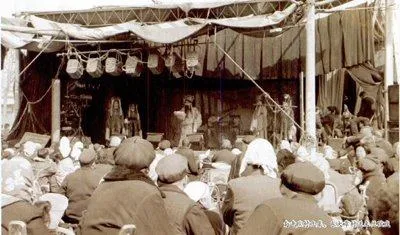

他深情地回忆了两村之间情同手足的感人事例。1960年,全国大面积受灾,其中以河北、山东、山西最为严重,占耕地面积的60%以上。那年冬春仅赵县外流乞讨谋生的就有15000多人,发病的19800人,还出现卖小孩、有夫之妇外嫁现象。处于重灾区的南寺庄人生活状况如何可想而知。这年,东大章村的村干部郭混账带着乡亲们赶着几挂马车,来到南寺庄村,卸下好几车的山药干儿,这都是东大章乡亲勒紧裤腰带,牙缝里省下来的。几车山药干儿解决了南寺庄亲人燃眉之急。1987年,南寺庄为了发展经济,要在村里立集市。东大章得知消息,请来赞皇丝弦戏,一唱就是五天。1994年,东大章村里立集。党支部书记白振亚组织了30多位好戏的老人乘坐大轿车去捧场,还带上了乡亲们凑的8000元演出费用,浩浩荡荡开进了东大章。晚上,东大章的乡亲见东头儿的老人们来了,看完戏,说什么也不让回去,热情地邀请老人住下,明天继续看戏。白振亚见盛情难却,连夜派人回村杀猪,把整个肥猪送到东大章,供两头儿乡亲消费。

南寺庄的能工巧匠多,有打井的,有打铁的,泥瓦匠也不少。听说东大章要打井,村民张二瓜带着人马家当就去了,一住就是几个月,不提报酬,义务打好井才回来。农忙时节,铁匠白俊蛋带着风箱、砧子、大锤小锤住进东大章村里,叮叮当当干起来,大到耧犁锄耙,小到镰刀、三齿粪叉,来者不拒,有求必应,同样甘尽义务。东大章建水塔,泥瓦匠赵胜华带队不请自到。东大章栽山药,南寺庄带着柴油机、秧苗和劳力紧着去帮忙;东大章秋收种麦没有大机器,南寺庄从宁晋县请来拖拉机也要无私支援。参加过修海河的民工至今记得,只要两头民工相遇必然要互赠毛巾、雨鞋等生活日用品,这似乎成了一种不成文的规矩。

两个村不但在人力物力上相互支持,还在生产技术上互通有无。东大章历史上有孵小鸡的传统,前些年,每到春暖花开时节,在赵县城乡见了卖小鸡的不用打问,一准是东大章的。东大章孵小鸡已经形成一种产业,收入可观。南寺庄建成暖房后,东大章一个叫秋发的技术人员,定时上门义务进行技术指导。近几年,赵县建成万亩冬瓜种植基地乡,南寺庄发展冬瓜种植5000亩,村民年总收入增加500余万元。白振亚和副书记赵聚起带技术人员到东大章搞讲座,在东大章发展起部分种植户。

历史凝结的兄弟般的友谊和亲情已经融进两个村村民的血脉里。有趣的是,关系这么铁的亲戚村,却有着一条不成文的规矩,互不通婚 。这又是为什么呢?白振亚笑着告诉我:“西头儿和东头儿就如两个弟兄,兄弟之间岂有通婚之理?”

白振亚的话极有说服力。不过我以为,这只是问题的浅表,这条规矩里应该潜藏着更深的寓意。两村不通婚恰恰说明了两个村前辈具有高瞻远瞩的超前意识和超凡脱俗的智慧。试想,有婚姻的家庭难免出现离婚散伙现象,这样必然影响双方家族之间的关系,甚至反目成仇。一旦这样的情况出现,通村之好这样美丽的故事注定戛然而止,宛如高山流水般的优美旋律又怎能回荡114年而无休止?

(责编:小文)