板桥“转黄河”

2011-12-29 00:00:00高治中

当代人 2011年5期

我的家乡在河北省井陉县西部的天长镇板桥村,这里流传着“转黄河”的年俗。每年元宵节期间,气温已回暖,告别一冬的慵懒,华灯初上,周围十里八乡的老百姓都爱来这里转一转,游走赏灯,以此健身,俗称“游百病”。而白天则无缘得此胜景。

有人叫它做“九曲黄河阵”,其实在我们这里就叫“转黄河”,通俗朴实却韵味深长。“转黄河”的地方叫“黄河地”,这是地处村子中间的一块地,平时可供耕作,冬天不种庄稼,就成为“转黄河”的地方。后来成了学校操场,我小时候上学就常在这里玩。

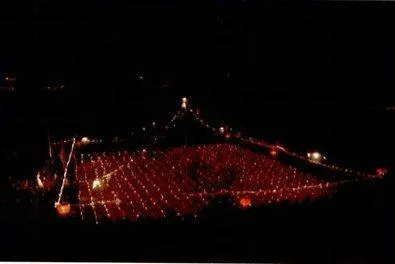

黄河地上,四四方方,纵横各十九行,把木橛钉在空地上,然后用茭秆按照“黄河图”绑在一起,成为百转千回的弯曲通道,就像黄河九曲一样,大概其名、其形就是这样彼此映照关联的。再加上进口、出口,共有365根。每个木橛旁的茭秆上放盏油灯,每隔一段距离,就有一根粗大的木棒代替小木橛,将整个黄河地分成九个匀整的区域,叫“城”。九城星罗棋布,木棒之上,安放造型各异的大型灯饰,人们由此川流不息先后走过。在我记事至今,九城的中心城就不止一根木棒,而是四木支起方方正正的天安门造型,上面有毛主席像。

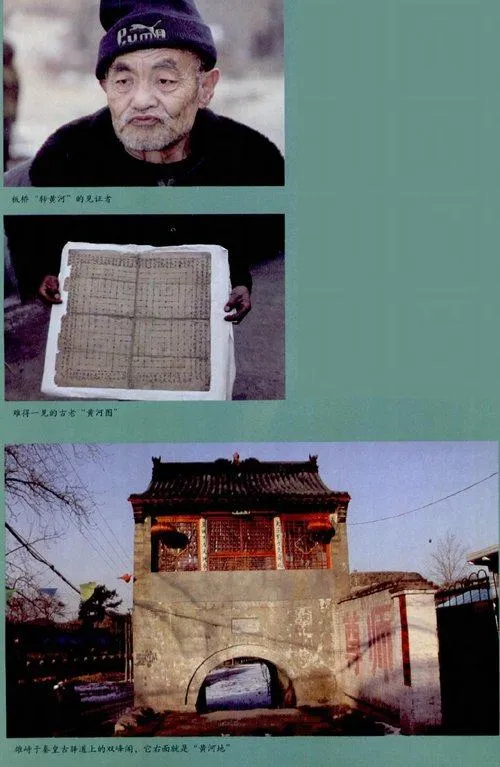

“转黄河”的习俗应该和板桥村一样古老。距黄河地百米之遥,就有一座阁,阁之下是以前车马穿梭的秦皇古驿道,比古罗马驿道还古老。早在唐代大中年间,就有人在此村居住,居住在深河沟两边的人们搭木为桥,阡陌交通,就有了“板桥”之名。

因是“板桥”,不能“放火”(就是放烟花),所以就有“转黄河”。听父亲讲,旧时村中过年的各式花会表演,村人叫“耍热闹”,按姓来分,组织各自的特色活动,“转黄河”是其中一出,前前后后由“黄河头”筹集,“黄河图”由他保存。我记事起,保存图的人叫王刚柱。还有一户姓王的人家专门用毛头纸搓灯捻儿,据说其祖上有人双目失明之后许愿,家里的后人还愿;也有人说搓灯捻儿得光明,这户王姓人家的两个儿子,当年分别考上了医学院和县师范。

文革时期“转黄河”中断,1974年后恢复,由村委召集“黄河头”,正月初八在“黄河地”烧香上供之后,把所有干活的人召集在一起“破破供”,就是聚在一起,边吃供品边议事。随后,钉橛、捆茭秆、扎大灯、糊灯碗、采柏苓、扎牌楼,到正月十四晚上试灯,而以十五、十六晚上为最盛,男女老少,熙熙攘攘,摩肩接踵。夜幕来临,焚香上供之后,众人把蘸过食油后的香点燃,再分别点燃三百六十五盏灯。此时,转满城就是好年景,“正月十五,雪打灯扇”也是好年景。正月十七不点灯,叫“黑灯”。到了十八晚上,任由游人胡乱闯撞,称之为“闯黄河”,茭秆破碎,木橛歪斜,等到正月十九,就该收拾东西,将灯具、木棒和木橛整放之后,静待来年。

据说,每晚“转黄河”之后,大多数油灯会熄灭,但总有两盏灯不灭。大学毕业那年,我在“黄河地”干过一年,夜深人静,仍有闪烁的亮光在跃动。在这个有着千年历史的古村,流传的“转黄河”习俗,已名列省级非物质文化遗产,绵延不息的还有板桥人的朴质坚韧。

(责编:孙达)