浅析刘大钧的统制经济思想

2011-12-29 00:00:00张华

中外企业家 2011年8期

20世纪30年代初,在苏俄计划经济和资本主义发展危机的双重影响下,国家干预主义盛行。为适应国民党专政统治的现实需要,中国出现了“统制经济”的思潮,刘大钧的“统制经济”思想就是其中的代表。刘大钧的“统制经济”思想应分为30年代和40年代两个时期,前期以统制国内贸易理论为主,后期则将国营限定在国防、铁路、有发行权的银行等方面,尽量减少国家干预。为此,本文以“统制经济”为出发点,阐述刘大钧的经济思想。

1929—1933年,资本主义世界爆发严重的经济危机,为寻找自由经济的出路,出现了法西斯主义、罗斯福新政等。另外,苏联十月革命后,实行计划经济,由落后的农业国变为先进的工业国。此时,中国广大知识分子为摆脱日本的侵略,苦寻救国大计,目光移向“统制经济”。于是,1933年以后,在中国学术界,出现了“统制经济与现代化问题”的讨论。总之,整个30—40年代,统制经济俨然成为一种主流,指导中国经济的发展。但是,不同的经济学家对统制经济的解释大不相同,因此,本文以刘大钧为切入点,来阐述其统制经济思想。

刘大钧(1891—1962),字季陶,号君谟,江苏丹徒人。1911年入美国密西根大学,专攻经济学与统计学,回国后任清华大学教授,兼北京交通大学、北京大学等校讲席;又与马寅初等人创办中国经济学社,并长期担任该社的领导职务。同时,刘大钧还涉足政界,担任政府经济方面要职,如任北京政府经济讨论处调查主任、国民政府立法院统计处处长、国民政府主计处主计官兼统计局长、军事委员会国民经济研究所所长等职。1962年病故于纽约。著有《工业化与中国工业建设》等书(张宪文等,2002)。

一、“统制经济”思想的提出及实施原因

“统制经济”在中国的产生,有其特定的历史背景,概括起来如下:

1.苏俄计划经济和英美干预主义盛行的影响。十月革命后,苏联实行计划经济,摆脱了帝国主义的经济封锁,又经过三个“五年计划”的努力,由传统的落后的农业国转变为先进的工业国。另一方面,资本主义世界爆发了全球性经济危机,欧美强国纷纷放弃自由主义,实行国家干预和调节。特别是罗斯福新政的成功,政府干预经济获得了资本主义国家的普遍认可。无论是苏俄计划经济还是欧美干预主义,都取得了巨大的成功,这无疑为苦苦寻求中国强盛途径的学者们注入一针强心剂,纷纷将目光投向“统制经济”。

2.“节制资本”思想和现实政治需要。孙中山根据西方资本主义的发展情况,并结合中国的现实,提出了“节制私人资本”和“发展国家资本”,希望借助国家的力量,大力发展国家资本主义。但是,孙中山不主张实行西方自由主义,也不主张实行苏俄式计划经济体制,而主张“节制资本”,把发展国家资本作为实现节制垄断资本的主要措施,这种思想对后来学者影响深远。同时国民政府代表当时大地主、大官僚、大资本家的利益,为实现政治独裁的目的,必在经济上实行独裁。而“统制经济”思潮要求政府在工业化过程中发挥作用,正好顺应当时政府的需要,因此,“统制经济”得到了国民政府的大力支持。

在此背景下,中国经济学社召开年会,主题为“国难时期的经济问题”。会议指出,国难当头,我们应效仿苏联五年计划经济,从而达到救国图存的目的。会上,刘大钧提出:“各国经济政策皆日趋于国家化,且对于资本主义之自由竟争及自由发展,皆多少加以取缔,即生产事业之社会化也。”“我国处于今日世界潮流之中,一面受世界经济衰败之影响,一面又当国难临头,其经济政策应行国家化,固无疑义。”(刘大钧:《世界经济潮流与我国国难》,1932)刘大钧提出的经济政策国家化,生产事业社会化,其实质就是主张国家实行干预主义。

至于中国实行经济统制的原因,刘大钧认为是我国经济有三大症状。第一,经济衰退。民国二十年来,政府虽然推行新货币政策,但大众还未习惯不兑现的纸币,仍大力鼓吹铸造银元,维持现银,导致工商界周转不力。最后,事与相违,我国物价逐渐跌落,工商金融等业倒闭者甚多。第二,经济畸形的发展。在地域和事业方面,我国经济的发展严重畸形,比如,大都市经济发展迅速,主要工业集中在大上海这样的城市等。第三,经济脉络不畅通,此为经济缓慢发展的主要原因。交通的不便,造成金融的流通不畅,从而使内地贸易远远落后于沿海地区。

二、“统制经济”实施的范围

相比较于其他学者简单地论述“统制经济即计划经济”,刘大钧对统制经济的叙述尤为详细。

1935年,刘大钧在《确立经济政策以发展国民经济提案》中提出统制的范围为:“统制经济以与经济命脉有关之金融,贸易及交通事业为限。公用事业则由地方政府统制。其他农、工、林、矿、渔、牧等业,以政府从事指挥,补助奖励人民经营为原则,而以国营或统制为例外。”具体的统制政策为:“统制经济,按照前述原则,可有数种方式。(1)国营:主要之交通、金融与公用事业,与国防有关之工业、矿业,以及人民不能举办之实业应由政府经营。(2)局部统制:事业虽由人民自营,而政府对于其产品之产量,定价、销售、运输以及营业方法等,加以统制。(3)监督:私营事业由政府特别监督,如有妨害国家及一般国民利益之处,则加以制裁。不适于国营之事业,而在上述原则中,应由政府加以统制者,可斟酌需要采用第2种和第3种方式。”(刘大钧:《确立经济政策以发展国民经济提案》,1935)

1936年,刘大钧又在《经济政策意见书提要》中提出:“欲施行经济政策,实现有计划、有系统的经济建设,非统制经济不为功。规定统制范围有五种标准:(1)事业与国防有直接关系者;(2)事业本身无大利可图,而影响于国民经济甚大者;(3)天然资源供给有限,如任私人竭泽而渔,恐碍国民经济将来之发展者;(4)事业之有独占性质者;(5)与一般人民有接触之事业,亦即为国家之经济命脉者。”(刘大钧《确立经济政策以发展国民经济提案》,1935)

之后,刘大钧又对关乎经济脉络的交通、金融、贸易分别加以论述。

第一,统制国内贸易。刘大钧认为我国经济流通不畅,施行统制经济显得尤为重要。至于用何种方式统制国内贸易,他认为一方面应采取政府经营的原则,但并不是统制所有行业,而是侧重于重要部门;另一方面,对于关乎民生的零售业应由人民自办,政府只监督。因此,统制国内贸易是刘大钧统制经济思想的主要方面,“这个主张尚非一般经济学者所曾加讨论的。我以为国内贸易的重要,万万不可忽视。而其影响于我国经济发展,以及一般人民的生活亦复甚大。况我国重农轻商本为传统观念,如政府经营商业,统制国内贸易,限制商人的赢利,亦适合于我国的国情。在他国所不能举办的,我国或反可创行(刘大钧:《中国今后应采之经济统制政策》,1936)”。

第二,统制交通事业。要实施交通统制,刘大钧认为,(1)我国经济脉络不畅通,而交通乃为经济脉络的本身,因此,使其健康发展尤为关键;(2)我国很多产业尚未开发,而开发的又未能及时运出,造成其价值几乎为零;(3)两地之间,铁路对物品运输起着重要的作用,但要防止铁路垄断;(4)交通可促进货物的流通与一般企业的发展,间接统制其他行业。统制交通的方式亦有政府经营,或政府参与经营,或由政府监督,至于采用何种方式,应视情况而定。

第三,统制金融。20世纪30年代,政府虽施行新的货币政策,并对一些银行派遣经理人,但刘大钧认为金融机构应进一步加强统制。这是因为:(1)金融机构支配全国资金,与一切事业皆有关联;(2)金融机构因存款放款的关系,与民生有很大的关系;(3)金融机构要有健全的发展,应该是大的组织扩充,而不是小银行、小保险公司的盛行;(4)一些商业银行的存款并不是用于商业目的,造成畸形的发展。因此,政府统制金融的目的在于促进资金的流通,尤其通到内地,去发展各种产业。

贸易、交通、金融乃全国经济脉络,因此,刘大钧坚决主张统制。“此外各种事业以不统制为原则,而在有特殊原因时,由政府经营或统制,作为例外,因为政府统制这三种事业,间接可统制全国其他各种经济活动。”刘大钧反对公有制,主张保留私有制度,并说:“我以为私有资产,在相当限度以内,可使人民安居乐业,为安定社会的基础,唯限制私有资产增加相差太远,及大资本家压迫贫民起见,则须政府能统制金融、交通与运销,目的即可达到。”(刘大钧:《中国今后应采之经济统制政策》,1936)

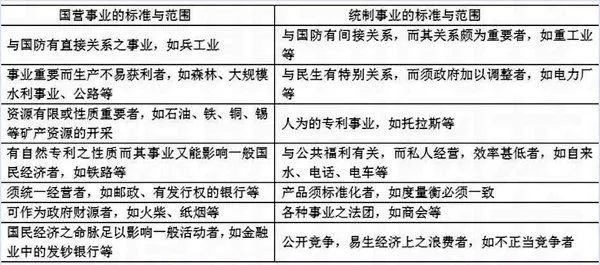

三、“统制经济”中的国营与统制

1944年,刘大钧出版《工业化与中国工业建设》,对国营和统制的范围进行更加详细的论述。刘大钧依政府对企业的干预程度分为:(1)国营,即以国家自行经营为原则,由中央政府或省市直接经营;(2)官专卖,即政府定价收买,私人不得自行销售;(3)统制,“如政府指定某某工厂制造某种产品,或规定产品之市价,或用许可证方法,限制某种物品之购买与消费,或用同一方法,管制物品之输出及输入,或规定物品运输先后之次序,或限制劳工之供给与转移,凡此种种,皆为统制之方式。”(刘大钧:《工业化与中国工业建设》,1944) (4)监督与管制,即用法律方式监督与管理企业,对企业的统制比较小,是自由资本主义经常采用的形式。以上四种方式,官专卖更侧重于统制,而监督与管制是国营与统制的补充,因此,刘大钧对国营与统制进行详细的分类,如下表(此表据刘大钧《工业化与中国工业建设》编写而成):

由此表可以看出,刘大钧基本上把统制事业限定于国防、铁路、邮政、有发行权的银行,以及资源浪费和专利造成的垄断等。这相比于1936年的将统制限定在交通、金融、贸易为主的国民经济中,主张实行统制国内贸易,显然是一种进步。并特别强调“凡合于国营之原则,而事实上可以统制达到目的者,皆可以统制代之。相同的,凡应统制之事业,而可以监督或管制方式代替者,亦可不加统制”(刘大钧:《工业化与中国工业建设》,1944),以此来减少国家干预。

四、结语

刘大钧作为民国四大经济学家之一,以研究中国工业化建设和经济统计学见长。其“统制经济”经历三四十年代的演变,由简单的统制国内贸易、交通、金融,到之后将国营限制在交通运输业中的铁路,金融业中的发钞银行等项目之内,其他皆为统制或法律监管。这从某种方面来讲,可以说刘大钧对其30年代的统制国内贸易论的一种摒弃,也说明他对统制经济有更深一层的理解,统制不应处处在,应视情况而定,将统制经济与市场经济加以结合、运用。

另外,刘大钧在论述统制经济时,主要针对市场失灵方面,而对政府失灵的议论很少,这也是其统制经济思想的缺陷。因此,当统制经济成为祸国殃民的“洪水猛兽”时,刘大钧提出要建立“遵循一种原则”、强有力、廉洁和高效的政府,这为我们当今经济管理提供了借鉴,即政府须必须依法对经济实行宏观调控。

(郑州大学历史学院)