郭守敬的幸与不幸

2011-12-29 00:00:00高远

休闲读品·天下 2011年4期

就个人命运来讲,郭守敬,这位中国13世纪、元朝的大科学家实际上是非常幸运的。首先,他活了86岁,在古代绝对是高寿;其次,他虽然在朝为官近60年,但仕途顺利,不但有贵人相助,而且深得最高统治者的欣赏和信任,作为一名主管水利和天文的技术官员,他没有卷入到政治派别的斗争之中,因此没有政治家们跌宕起伏的人生故事,而是在一个相当宽松的环境当中,从事于自己所喜欢的科学研究工作,取得了巨大的成就。这一点,与我国古代另一位杰出的科学家沈括是有所不同的,沈括是在政治生涯中不如意的情况之下,不得已转向科学研究的,伟大的《梦溪笔谈》从某种程度上来讲是无心插柳的一个结果。

因此,就个人而言,郭守敬是有着非常完满的人生的,那么,他的不幸又是什么呢?这就必须从中国整个科学环境以及中国人对待科学的态度来讲,如果从这个层面来看,中国的科学家似乎都有着一种来自于宿命的悲哀。

1

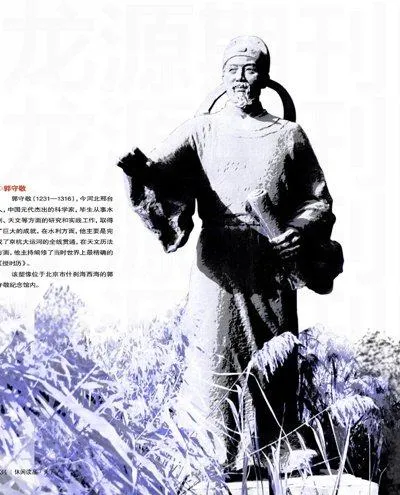

也许,在很多人看来,郭守敬的人生简历看起来有点简单平凡,没什么悲欢离合,也没有太多供现在的电视编剧们挖掘的花边故事。公元1231年,郭守敬出生于河北顺德邢州郭村(今河北省邢台县郭村),历史上没有关于他父母的记载,他从小和祖父郭荣生活在一起,郭荣是一个学识渊博的人,不但通晓五经,而且还精于算学、水利等实学。在祖父的教导之下,郭守敬从小就勤奋好学,加之生性安静,不爱打闹,打下了坚实的知识基础,尤其喜欢天文、地理等自然科学,还有很强的独立分析问题与实际动手的能力,大约16的时候,他就根据一张拓印的图纸,复原了北宋时期的一种计时仪器“莲花漏”,还根据一幅“尚书璇玑图”,着手仿制了这种古代天文观测的浑天仪。

1247年(当时北方是蒙古贵由汗当政),郭守敬遇到了他生命中的一位贵人——刘秉忠,刘秉忠精通易经、天文、地理、律历和风水等,不仅仅当时,而且在元朝(1271年)建立之后,他一直都是忽必烈的重要谋士。刘秉忠也是邢州人,且是郭荣的好友,当时他是回乡葬父。郭荣见机,把郭守敬送到刘秉忠门下学习深造。这段学习的时间虽然不长,只有几个月,但对郭守敬的一生却产生了深远的影响,他在刘秉忠这里还认识了张文谦、张易、王恂等人,其中张文谦是郭守敬的前辈,当时也是忽必烈的重要谋士,王恂则要比郭守敬小四五岁,应该说是同学。他们五人经常在邢州的紫金山探讨学问,后人称之为“紫金山五杰”,后来张文谦、张易、王恂还和郭守敬在水利、天文等方面有着非常密切的共事合作。

1251年,郭守敬21岁,参与了恢复家乡邢州城北因战争毁坏的石桥修复工作,并疏浚了河道,初步展现了在水利工作方面的才能。1262年,张文谦向忽必烈推荐了郭守敬。郭守敬向忽必烈提出了发展华北水利的六项建议,深得忽必烈的欣赏,称赞道:要是所有的官员都能像郭守敬这样,就是不白拿俸禄了。自此,郭守敬入朝为官,此后一直在水利和天文的部门工作,在两个部门之间往返调配多次,有一段时间还同时兼管水利和天文工作,由于工作出色,加之无人顶替,以致于朝廷后来不批准他退休,可以说,他是一直工作到死,死于掌管天文的部门太史院负责人任上。

2

郭守敬去世后,他的学生、太史院继承人齐履谦在为他撰写的传记《行状》中,将他的一生功绩总结如下:“一曰水利之学,二曰历数之学,三曰仪象制度之学。”高度评价了他在水利和天文学上的卓越成就。

在水利方面,郭守敬取得的主要成就如下:

1、1234~1235年,在今天的宁夏地区,随张文谦一道,成功修复了黄河古代遗留下的灌渠,恢复了引黄灌溉工程,得到了宁夏人们的赞扬,他们甚至为郭守敬建立了纪念生祠。

2、1292~1293年,主持改造南北大运河,开通惠河,实现了京杭大运河的全线贯通,真正实现了江南漕运船只直航进入北京城。

3、1266年,引永定河水入北京,实现了北京历史上从西南方向引水入城的范例;后开通惠河,引白浮水,成功实现从北京城西北方向引水入城,解决了北京城市发展和综合供水的需要,并奠定了后来北京城市供水的格局,直至今日,北京依然没有改变这样的格局,即便是现在要实现南水北调工程,但是引水入城的路线还是离不开这两条路线。古代北京城市排水,可以向东、西南两个方向排泄洪水和城市污水,今天北京最重要的的两条排水干渠:坝河和通惠河,也还是郭守敬当年奠定的基础。

在天文