关于中国水利问题的思考

2011-12-29 00:00:00李寻

休闲读品·天下 2011年4期

有时候,我的痛苦在于没有学会遗忘。比如看一段新闻报道,我会被其中的某项内容吸引住,进而深入追问这个问题,并且长期沉陷于其中不能自拔。这和当下跟着一段新闻激动了一阵子后马上又跟着下一段新闻接着激动(同时早把上一段新闻及其带来的激动忘在脑后)的时尚格格不入,等我从对上一段新闻的深入追究中抬起头来时,发现时间好像过去了上百年,我刚刚理出点儿头绪的话题已无人感兴趣了,好像那段新闻从来没有发生过一样,可是,天呐,那只是几个月前才发生过的让亿万人激动议论的事啊!久而久之,让我感到自己好像不是这个时代的人,编的杂志也不像是这个时代的杂志。真的,已不止一位朋友批评我们的刊物离现实生活太远,脱离时代。郁闷,我还以为自己一直在解决现实中最急迫的问题呢!不是我们不现实,而是现实把我们抛弃了。更令我吃惊的是,现实不仅抛弃了我们这些不会遗忘的人,也抛弃了自身,正在向着一个虚幻的什么地方狂奔。我明白了,对大多数人来说,“现实”,就是由网络、电视、娱乐界明星共同构成的“信息风暴”,它们呼啸而来,又呼啸而去,裹胁着一切能裹胁的东西冲向远方不知道的什么地方,信息时代,“现实”就是“信息”,人本身也“信息化”了,像阵儿风似地飘过。

除去被“现实”抛弃的痛苦,还有另外一种痛苦,就是你一旦深入追究任何一个热点问题,就好像你陷入了一套完全无解的方程组中,问题一个套着一个,你出不来,放不下,直至进入看不到头的绝望。

之所以以这么冗长的感慨作为本文的开头,实在是因为对水利问题的思考陷入了这种双重痛苦之中。

1 2011年的旱灾和水灾

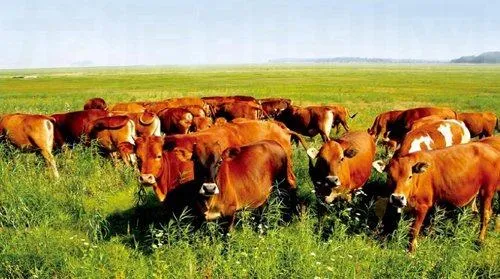

痛苦自然也是由新闻报导引起的。2011年5月中旬,在连续数个星期没有有效降水的情况下,长江中下游地区出现严重干旱的情况,鄱阳湖、洞庭湖大面积干涸,裸露的湖底长满青草,一片风吹草低见牛羊的草原景象,网上有人戏称,到鄱阳湖(或洞庭湖)去看草原。江西水文部门说,鄱阳湖星子水文站5月5日水位为8.69米,为1950年以来同期最低水平。当时的央视新闻,几乎每天都在报导这两个湖区的旱情。为应对旱情,国家防总决定,自5月20日起,把三峡水库的下泄量提高到最大11100m3/s以上,尽管如此,旱情仍没有得到有效的缓解。

然而,仅仅过了不到两周的时间,情况发生了戏剧性的变化。6月3日到6月20日,大约两周的持续强降雨不仅让翻阳湖又恢复了往日湖水浩荡的景象(星子水文站水位达到15米,已高出正常年份同期水平),而且造成了不少地区的严重内涝,典型的代表是武汉市,积聚的雨水淹没了武汉大学前的道路,网上又出现了“到武汉去看海”的戏谑(稍晚些时候,北京也出现了类似的情况,故又有网友戏称“到北京去看海”)。自然,伴随着洪涝旱灾,一连串的损失数字也很快被统计出来了,据国家减灾委办公室统计:自6月3日到20日,两星期时间,全国有江苏、江西、湖南、湖北、云南等十三个省区、86个市(州)、510个县(市、区)、3657万人受灾,直接损失350.2亿元人民币。

这次戏剧性的旱涝急转震惊了笔者,也震惊了国家的最高决策层。7月份,召开了中央水利工作会议,会议规格很高,全部政治局常委参加会议,胡锦涛主席、温家宝总理都发表了重要讲话。

中央领导被震惊可能是因为情况确实非常严重,他们有丰富而专业的信息渠道和职业的专家咨询队伍,自然对灾情的原因与性质有更为全面深刻的研判。笔者被震惊,倒不是因为对水利有所了解,而仅仅是出于直观的感受和对新闻报导中出现的数字的疑惑。2009年夏天,我们去过鄱阳湖,当时湖面烟波浩渺,可航行数百吨位的游船。就在离星子水文站不远的都昌县老爷庙附近的水域,还流传着一个类似百慕大魔鬼三角区的传说,说是有不少船只在这里神秘失踪的故事①。当时在湖区时,我们也知道随着季节的变化,鄱阳湖也有丰枯之分,丰水期可航行数百吨大船的地方,枯水期可能见底变成草场。但这次如此大面积地见底儿,还是令人触目惊心的,我甚至在想,那些在老爷庙水域消失的船只是否也会露出传说中的遗迹,但不久后的大雨及湖水暴涨更让我吃惊。因为从5月20日三峡水库加大下泄流量到6月3日之前,将近两周时间,增大了的下泄流量并没有有效地缓解长江中下游的旱情,而两周的自然降雨却迅速地解决了问题。那么,三峡水库的调节作用又有多大呢?每秒一万立方米,相当于一天8.64亿立方米的流水,解决不了问题,那两周的降雨总量相当于多少亿立方米呢?它们怎么就能解决问题呢?而且,更令人奇怪的是像武汉这类长江边上的城市,应该有充分的防洪设施和手段才是,怎么两个星期降雨,就让它变成“海”了呢?从鄱阳湖的水位情况看,这次强降雨,仅大不了也就是恢复了正常年景的水位而已,何以一下子造成这么大范围的洪涝灾害?没发生旱灾之前,也没听说这些地区处于洪涝灾害之中啊,难道中国的城市只能在数十年不遇的干旱灾害中才能不被水淹?带着这些疑问,笔者开始系统地阅读水利方面的书籍,并采访了三位水利领域非常优秀的专家。通过近半年的学习了解,总算是对水利问题有了个基本的概念,对于自己的诸种疑问也有了些初步的解释。本文就是这段时间的学习心得,现在不揣冒味,拿出来与读者分享,期待得到更多的专家指教。

编辑此期专题,还有另外一个杞人忧天的想法,年初有消息说,国家在未来十年将投资4万亿水利建设费用,笔者担心在现有的水利建设思路下,这笔钱投出去的效果不理想。因为在今年(2011年)1月刚召开的全国水利规划计划工作会议上,水利部长陈雷同志还讲到“十一五”期间是“水利投资规模最大,规划目标实现最好,人民群众直接受益最多,行业能力提升最快的五年。五年间,全国共落实水利建设投资约7000亿元,是规划投资的135%,与“十五”相比翻了近一番。”但这么大的水利投资怎么还造成了到北京或武汉去“看海”的情况发生呢?要追究起来,旱涝急转所造成的灾害还可以说是气候变化导致的“天灾”,而武汉、北京因地下水排水系统的缺陷导致的内涝就是不折不扣的“人祸”了。十年4万亿的投资,乍听起来很大,但一比较,其增幅和“十一五”比“十五”的增幅差不多,它能解决问题吗?能用对地方吗?怀着这些杞人忧天的瞎想,我们希望本期所涉及的内容,能被正在进行中的“十二五”水利规划的相关工作者注意到,多少也算是个善意提醒吧。

此文撰成,已是冬季。夏天到城市去“看海”的事件已被遗忘,重提这段故事,颇有过气之感。然而展望未来,“十二五”规划正在研究中,能否再次出现“看海”盛景始终令笔者担忧,所以,还是不顾“落伍”之讥笑,当作有前瞻性的新文发表。以笔者这等落伍之“老朽”的感受,现实不是呼啸而过的信息流,而是吾辈生于斯、长于斯的物质世界,物质是有力量的,至少不小于信息!

2 当前中国水利面临的最主要问题是什么

可能要出乎大多数人的意料之外,目前中国水利面临的最主要问题竟不是洪涝灾害,而是水资源紧缺。近些年发生的严重洪涝灾害,包括次生灾害,在某种程度上,也是水资源紧缺造成的。(因为水资源紧缺,一些地方长年没有大的洪水来临,于是就放松了防洪排涝标准,在原来的河道里和分洪区建立起永久性的住宅,甚至是工厂,当洪水来临,便造成严重的损失。)

水资源紧缺的表现十分明显。大量的冰川消失、雪线升高,导致大江大河的源头来水减少,加上工业化和城市化带来的用水量剧增,使得不少河流断流,像黄河这样的北方大河,几乎每年都要断流,据统计,在全国668个城市中,有近400个城市用水紧张,300多个城市严重缺水。由于缺水,各地对地下水严重超强开采,全国大型降落漏斗已达56个,②总面积在8.5×104平方公里③。在缺水城市中,不仅有传统干旱地区的城市,就是位于黄河边上的郑州和长江边上的杭州居然也名列其中。

水资源紧缺成为当前最重要的问题,意味着延续数千年之久的中国的水利战略要发生根本性的变化。自从传说中的大禹治水时期开始,迄今为止,中国水利的主要工作是防洪,当然也有抗旱、水土保持等方面的内容,但只是一小部分,最主要的是防洪。而今天,面临水资源紧缺的新形势,中国水利最主要的工作是涵养和获取水资源,防洪抗涝工作应在涵养水资源的战略目标下规划,这是一个根本性的转变。

需要强调的是,水资源紧缺,不是中国独有的现象,而是全球性的普遍问题,据联合国统计:世界上有31个国家正面临严重的缺水问题,到2025年,全世界将增加26亿人口,其中2/3将在缺水的环境中生活,而1/3将在极为严重的缺水环境中生活。全世界对水的需求量届时将超过可供水总量的56%④。有些国外的学者甚至提出了“水资源战争”的概念,认为人类将出现大规模的为争夺水资源而进行的战争⑤。

3 造成水资源紧缺的原因是什么

从理论上讲,造成全球性水资源紧缺的原因可能有两种,一是地球的天体物理变化,因为根据地质史的说法,地球曾经出现过数次北极的融化和干涸,也曾经出现过数次冰期。如果现在又处在一次大的变暖周期中,就会出现冰川变少并消失、河流缺水等情况。二是人类活动导致的气候异常,具体来说,就是工业化和城市化带来的气候水文条件变化导致的水资源紧缺。关于第一种原因,应该是天文学家们研究的领域,目前的水利学专家们普遍认为,地球尚处于一个平稳的时期,没有明显的证据表明它正在发生某种天体物理的变化。水利专家们普遍的看法是人类的工业化和城市化是导致目前水资源紧缺的主要原因。而且,如果真是地球的天体物理变化导致的全球变暖和缺水,人类也没什么应对办法。只有因工业化和城市化导致的水资源紧缺,才可以通过调节人类自身的活动得到解决。所以,本文以目前水利界的主流看法即工业化和城市化是造成水资源紧缺的根本原因为立论基点,来讨论中国的水利战略问题。

工业化和城市化是如何造成水资源的紧缺呢?

第一,工业化带来的大量废气排放导致全球变暖,冰川消融,这是世界上大江大河源头来水量减少的重要原因。

第二,工业企业本身就是用水大户,而且是集中用水大户,直接带来了水资源的消耗,据国外学者统计,工业用水占世界可用淡水总量的20%至25%。不仅传统的炼钢、造纸产业是耗水大户,就是新兴的高科技企业也是耗水大户⑥。据我国河南省的学者研究,河南省在20世纪80年代的工业用水量占总用水量的10.3%。90年代增长到18%,郑州市也不例外,预计在未来十年工业用水将持续增加30%以上⑦。

第三,工业化带来了人口的大量聚集,即城市化,城市人口带来了水资源的集中消耗,使得国家必须为这些积聚的人口建立远距离的供水系统,原来他们分散在广阔的农村地区,比如10万平方公里的范围,可以就地取水;但现在聚集在一起,比如100平方公里内,理论上讲要把过去10万平方公里的水调过来才够他们用的,但事实上调不过来,于是就造成了结构性缺水:人口大量聚集的城市严重缺水,而散布于广泛空间的其它地区的水资源在浪费。

第四,工业化发展出新型的水利工程技术,空前地鼓舞起了人类战胜自然的信心,近100多年来,人类利用现代工程技术手段,对河流进行了大规模的开发和利用,兴建了大量工程设施,改变了河流的地貌学特征,河流近一百年来的变化超过了数万年的自然演进。据国外学者估计,现在,全世界有大约60%的河流经过了人工改造⑧。这些水利工程为人类带来了巨大的经济利益和社会效益,但也因此改变了河流水系的天然分布,破坏了地球水资源的自循环过程。最明显的两个表现是:

(1)以水库取代湖泊:把辽阔的河流水系变成狭窄深陷的水道。在自然状态下,一条完整的河流水系是由支流、湖泊、湿地等大面积水系构成的,辽阔的湖泊、湿地不仅起着蓄洪和调节、涵养水资源的作用,而且还以其巨大的蒸发面积参与整个区域的降雨循环,完成对流域的降水补充。而水库的蓄水量虽然可能大于湖泊,但其面积要小得多,完全起不到湖泊蒸发对流域降雨的补充作用。以洞庭湖为例,其面积有2691平方公里,蓄水量只有171亿立方米(1983年数据)。三峡水库的蓄水量为393亿立方米,比两个洞庭湖还多,但面积只有1084平方公里,不到洞庭湖的一半,在蒸发量上肯定远低于洞庭湖。形象些说,水库就是把散布在大地上的“水盆”变成了深埋下去的“水桶”,储水量是没减少,通过河道下泄的流量可能也没减少,但蒸发给天空的水量明显减少了。

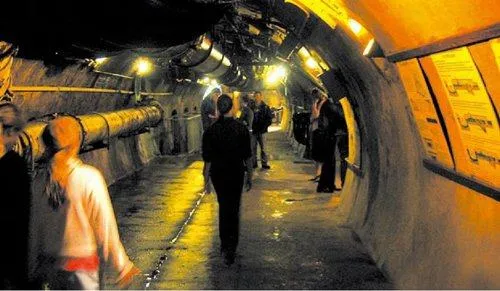

(2)自然河流的渠道化:自然的河流为蜿蜒行进的复杂形态,有弯道、深潭、浅滩、急流、缓流相间的格局,河岸也有滩涂、湿地、斜坡等多种复杂地貌,这样的河流本身就有蓄水、调节、防洪及保护生态多样性的复杂功能。现代水利工程技术将蜿蜒曲折的天然河流改造成直线或折线形的人工河流或人工河流网;将自然河流的复杂横断面改造为梯形、矩形及弧形等规则几何断面;将河道的边坡,甚至一部分河床以混凝土等硬质材料加以硬化⑨。这样一来,就等于把一条蜿蜒曲折的河流,改造成了一条直通通的人工渠道,从表面上看来,增大了泄洪能力,但从实质上看,破坏了天然河道的蓄水调节能力,向周边地下渗透回补地下水的能力也被破坏了,还破坏了生物的多样性。没错,在这种渠道化的河流中洪水是去得快,但也没留住有用的部分,加大了水资源的浪费。

按现在的实际情况,人类能利用的只是地表水和浅层地下水,这部分水占地球全部淡水资源的不到0.5%。水资源是一个天然的动态循环系统:水汽以雨水的形式从空中降落到陆地上,经地面或地下流向下游,汇入海洋,再经太阳辐射蒸发回到大气层中,这样往复循环,使地表和地下浅层淡水处于循环状态中⑩。但是,依靠海洋上蒸发的水汽通过洋流飘回大陆进行降雨补充只是个大的循环,在自然陆地水域分布状态下,由湖泊、湿地、河流等陆地水面形成的水汽蒸发与降雨构成了一个流域范围内的小循环。由于湖泊减少甚至消失,河流渠道化,使得这一流域自身的小循环消失了,只有依靠洋流带来的大循环来降雨补水,这就造成了要么长期干旱无雨,要么就来一阵瓢泼大雨的旱涝急转现象。

著名水利史专家周魁一教授讲过一个历史故事:北宋王安石变法时,想提高种田面积,增大粮食产量,于是有人建议排干梁山泊,可以得到良田万顷,王安石觉得有道理,但又顾虑因此失去蓄水之地。当时有一个大臣插话说,只要在梁山泊旁边另外开凿一个梁山泊装水不就可以了吗?王安石大笑而止。周教授评价说:“这件事看起来像是笑话,其实当年大规模围垦鉴湖等调蓄洪水的湖泊,不正是类似排干梁山泊的建议一样荒唐吗?!1”

其实,这种荒唐远不止是在鉴湖的围垦上。其实质原因在于,工业化带来的工程机械和建筑材料的进步,给人类带来了空前愚妄的自信,在王安石时代由于技术手段落后而不能干的事,现在的人能干了。现代修水库实际上就等于用人工挖一个深窄的大坑将平浅的梁山泊的水装进去,其目的是驱水夺地,以应对城市化带来的人口增加和土地紧缺。国际上的例子也不少,最著名的是咸海地区的生态危机。

前苏联为了改造沙漠,发展灌溉,在咸海的主要补给河流阿姆河及锡尔河上修筑了一系列巨大的水利工程,总库容达346亿立方米,控制了锡尔河水量的94%;在阿姆河上建起了库容为228亿立方米的水库,还有一系列大型抽水站,控制了阿姆河水量的86%;发展灌溉面积7.9万平方公里,约占其灌溉面积的50%,使沙漠变良田,生产出当时苏联95%的籽棉、40%的大米、25%的蔬菜和瓜类、32%的水果和葡萄,形成了以水利工程为依托的生态系统——人工绿洲系统和新的经济综合体——水事经济综合体,其成就无疑是巨大的。但是原来以咸海为中心的生态和经济系统后来却遭到灭顶之灾,从1961年开始到1986年的25年间,咸海水位下降了12.5米,湖水量减少6400亿