交通肇事案件中示禁止重复评价原则分析

[基本案情]被告人林某于2010年6月10日19时30分左右,驾驶京K062X号大货车,由南向北行驶至北京市某区X208线39KM+360M路段,因大货车发生故障,在停车检修时与后方同向驾驶小客车行驶的被害人赵某发生碰撞交通事故,致被害人赵某受伤,后送医院抢救途中死亡。事故发生后,被告人林某驾车逃逸。经某区公安局交通警察大队认定,由于被告人林某在交通事故发生后逃逸,本应承担全部责任,但是考虑到被害人也有一定的过错,故被告人林某对此交通事故承担主要责任。

一、问题的提出

交通肇事案件中,酒后、逃逸等行为在公安交通管理部门进行事故责任认定的时候已经作为重要依据予以评价,司法机关在定罪量刑时候是否可以作出不利于被告人的二次评价。

二、本案审判

(一)一审判决及理由

一审法院审理后认为,被告人林某无视国家法律,违反交通运输管理法规,发生重大交通事故,致一人死亡,在事故发生后逃离现场,并承担事故的主要责任,其行为已构成交通肇事罪。被告人林某能积极赔偿被害人亲属的经济损失并且能自愿认罪,可酌情从轻处罚。因此一审法院判决:被告人林某犯交通肇事罪,判处有期徒刑三年。

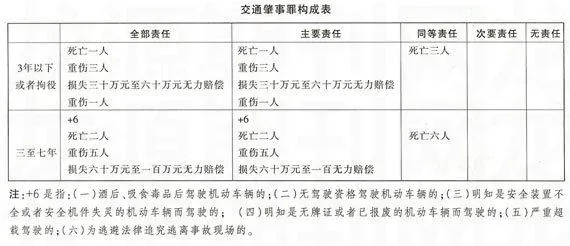

一审法院认为,根据《刑法》第133条的规定,“违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役:交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。”另外,最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第2条规定:“交通肇事具有下列情形之一的,处三年以下有期徒刑或者拘役:(一)死亡一人或者重伤三人以上,负事故全部或者主要责任的;(二)死亡:三人以上,负事故同等责任的;(三)造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在三十万元以上的”,被告人林某在该案件中负主要责任,并且肇事后逃逸,属于有期徒刑三年以上七年以下的量刑幅度。

按照该解释的规定,交通肇事罪的构成如下表(见第21页)。

(二)二审判决及理由

二审法院审理后认为,上诉人林某违反道路交通安全法的规定,致使发生重大交通事故,致一人死亡,事故发生后逃逸,致其负事故的主要责任,其行为已构成交通肇事罪。上诉人林某在车辆发生故障后停于路边抢修,虽存在未及时开启危险报警闪光灯及在来车方向设置警告标志等情节,但是被害人本身也存在制动不合格、疏于观察等重大过错,对于上诉人林某主要责任的认定是在综合考虑其有逃逸情节的基础上确定的,因此其逃逸情节已在责任的认定上作出了评价,不应在量刑时再考虑该情节二对上诉人林某加重处罚。同时上诉人林某自愿认罪并能积极赔偿被害人家属的经济损失,可酌情从轻处罚。故二审法院依法作出如下判决:(1)维持一审法院对上诉人林某犯交通肇事罪的定性部分;(2)撤销一审法院对上诉人林某的量刑部分;(3)上诉人林某犯交通肇事罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。

三、法理辨析

我们赞同二审法院的处理意见,因为通过公安局的事故责任认定书,我们可以发现林某在车辆发生故障后停于路边抢修,虽存在未及时开启危险报警闪光灯及在来车方向设置警告标志等情节,但是被害人本身也存在制动不合格、疏于观察等重大过错。对于上诉人林某主要责任的认定是在综合考虑其有逃逸情节,并根据《道路交通安全法实施条列》第92条“发生交通事故后当事人逃逸的,逃逸的当事人承担全部责任。但是有证据证明对方当事人也有过错的,可以减轻责任”之规定作出的责任认定。因此该案件中的逃逸情节在此已经作出了一次评价,从而使得该案林某对交通肇事案件负主要责任,并造成一人死亡的严重后果而构成交通肇事罪。如果在定罪时没有对林某逃逸的情节进行评价,那么林某可能是次要责任或者是同等责任,这样的话,林某就可能不构成犯罪。一审法院在对林某量刑时,又对其的这一逃逸情节作了第二次评价,而把其的量刑放在有期徒刑三年至七年的幅度。这就违反了刑法理论中禁止重复评价原则,侵害了被告人的合法权益。故二审法院对该案件的改判是符合现行刑法理论的,既维护了社会秩序,又保障了公民的人权。

逃离事故现场的行为虽然使现场无法复原,亦无法排除其自身身可能存在醉酒、超速驾驶等违法交通管理法规而导致事故发生的情节,公安交警部门才根据被告人逃离事故现场来认定被告人负事故的全部责任或因被害人有一定过错而使被告人负事故的主要责任,但是,此时逃离事故现场已作为交通肇事罪人罪的主要构成条件予以评价,而司法机关再以此作为加重处罚的情节,这显然违反了禁止重复评价的原则,因此不能将逃离事故现场的行为重复评价为肇事后逃逸,而对被告人加重处罚。

基于同样道理,交通事故,重伤一人,本是同等责任,但由于司机酒后,责任加重一等,即司机承担了主要责任,此处主要责任的承担是因为司机有酒后行为,即此处的酒后已经进行了一次评价,所以在定罪量刑问题上我们认为就不应该再进行不利于被告人的二次评价。

四、引申问题研究

我们认为,交通事故责任认定书不能作为交通事故责任的最终认定,其仅仅是法院确定责任的重要证据之一,法院在处理交通肇事案件中,应综合考虑被告人的行为在交通事故中的作用,把交通违法行为与导致交通事故发生过错行为区别对待。因为交通违法行为并不一定都是导致事故发生的原因,当事人有交通违法行为并不一定对事故承担责任。

但实践中,交警认定责任时只要认定当事人有交通违法行为就认定当事人对事故发生有过错,比如上面案例中提到的逃逸行为,逃逸是交通违法行为,但逃逸行为不是导致交通事故发生的过错行为,逃逸行为与交通事故的发生没有必然的因果关系。如果一起交通事故的发生,行为人在事故中仅仅是次要责任,但因其在事故发生后逃逸,交警就认定其对事故负全部责任或者主要责任,进而法院在定罪量刑时对其逃逸行为二次评价,这就违反了刑法中的罪责刑相适应原则,侵害了行为人的合法权