结构奖赏还是结构负担?——以浙江省第三产业为例*

顾平平

(浙江工商大学经济学院,浙江杭州310018)

一、问题的提出

近年来,有关产业结构调整的研究一直是个热点。从深度看,由过去研究普遍关注的三次产业结构,逐步细化到研究各产业内部更加细分的产业结构;从广度上看,研究不再局限于产值结构,还有就业结构、所有制结构、资本结构等。结构问题可以说是个永恒的话题,对结构的研究将持续不断。

改革开放以来,我国经济取得重大成就。从总量上看,我国经济已进入世界前列。近年来,已有不少人开始公开预测中国经济在未来几年内超过美国,成为世界第一。在大多数人关注总量的同时,也有不少人理性地看到,总量反映的仅仅是量的方面,更为重要的是经济质量,而结构往往能更好地反映一国或地区的经济质量。另外,由于总量没有考虑到人口和面积等,不能很好地反映一国经济发展水平和人民生活水准。

我国第三产业(服务业)发展滞后已成共识,但具体到第三产业内部各行业,情况并不完全一致。也就是说,在关注总量的同时,更应该关注内在结构。至于结构和总量的关系,本文不加以详述。本文重点是利用浙江省近些年数据来分析服务业内部结构变动对劳动生产率的作用,以验证“结构奖赏”和“结构负担”的假设是否存在。

二、文献综述

由于第三产业自身的特殊性,有关第三产业内部结构的研究相对滞后。不像其他产业那样根据共性等特性来定义产业,一些学者将第三产业定义法称为“排除法”或“剩余法”等。虽然目前服务业已经是世界经济的主体成分,但关于服务业的确切定义,正如Stigler(1956)所指出的那样,并不存在权威性的一致意见。①转引自:陈凯《中国服务业内部结构变动的影响因素分析》,《财贸经济》2006年第10期.正因为第三产业的异质性,对其内部结构研究特别有赖于合理的分类。关于服务业的分类,不同学者观点并不完全一致,陈凯(2006)在对此进行了很好的归纳。如Browning和Singlemann(1978)将服务业划分为生产服务业、流通服务业、私人服务业和社会服务业四大部门,我国国家统计局(1985)过去所用的4个层次划分法等。早期关于我国第三产业内部结构的研究,更多的是按照4个层次划分法来进行。如郭克莎(2000)对我国第三产业产出结构、就业结构和投资结构进行国际比较,认为第三产业结构优化有助于推动我国经济高效发展。李江帆和曾国军(2003)对我国1991—2000年期间第三产业内部4个层次服务业的演变规律进行了分析。李勇坚(2004)对其影响因素进行研究,认为没有一个解释能力特别强的普适因素能够解释整体服务业发展。陈凯(2006)对我国服务业内部4个层次结构变动的影响因素进行实证分析,认为收入水平、城市化水平、市场化水平、人力资源状况、服务业开放水平等五大因素是影响我国服务业内部结构变动的主要因素。

顾乃华(2010)对过去有关服务业内部结构变动的研究进行了评述,利用shift-share方法分解了1992—2007年我国服务业劳动生产率增长的构成因素,并检验了“结构奖赏”和“结构负担”假说的存在性,进而从制度变迁的角度对服务业内部就业结构变动进行分析,认为制度变迁是影响服务业内部就业结构变动的重要因素。由于实行新统计口径以来,公开统计年鉴中没有提供2003年之后的按行业分就业人员数,顾乃华(2010)用中国统计年鉴提供的服务业总就业人数以及“各地区按行业分职工人数”计算的各服务行业就业比例,粗略估算2003—2007年间我国服务业各行业就业人数。笔者认为,“各地区按行业分职工人数”统计的是城镇职工人数,占同产业总就业人数比例不高。以2008年为例,“各地区按行业分职工人数”对应第三产业总职工人数为6 030.05万人,而同期第三产业(服务业)总就业人数为25 717万人,前者占比仅23.45%。②数据来源于《中国统计年鉴(2009)》。本文除说明具体数据来源的以外,均来自浙江省统计局网站(http:// www.zj.stats.gov.cn/)。因此,顾乃华的研究只是粗略估算。而省级年鉴中有按实行新行业划分以来按行业分从业人数,这有助于避免因估算而造成数据的偏差。因此本文以浙江省为例进行考察。浙江省是我国市场经济较为发达的省份之一,民营经济相当发达,当地政府又往往实行“无为而治”,对经济直接干预相对较小,市场发育较为完善,因此,其产业结构更能反映经济发展规律。选择浙江省为样本,进行研究,可以更加深入了解产业结构变动对劳动生产率的影响。

三、浙江省第三产业发展情况概述

改革开放以来,浙江省作为沿海省份之一,依靠其自身区位优势,充分利用市场体制,发展民营经济,做大市场,创造了“浙江模式”,经济建设取得了重大成绩。在经济总量快速增长的同时,产业结构也逐步优化。第三产业所占比重由改革之初的19%,上升至2009年的43%。在第三产业内部,各行业继续保持较快增长,但各行业的增速不同。分行业看,2009年各行业增加值相比2004年同行业增加值,增长翻番的有金融业,居民服务和其他服务业,文化、体育和娱乐业,信息传输、计算机服务和软件业;分别增长296.7%、253.4%、236.6%和218.0%。而增速最慢的三个行业分别是水利、环境和公共设施管理业,卫生、社会保障和社会福利业,公共管理和社会组织;增速分别为154.8%、164.5%、166.5%,具体数据见表1。

表1 2004—2009年浙江省第三产业各行业增加值指数(2004年=100)

续表

注:F为交通运输、仓储和邮政业;G为信息传输、计算机服务和软件业;H为批发和零售业;I为住宿餐饮业;J为金融业;K为房地产业;L为租赁与商务服务业;M为科学研究、技术服务与地质勘查业;N为水利、环境和公共设施管理业;O为居民服务及其他服务业;P为教育;Q为卫生、社会保障和社会福利业;R为文化、体育与娱乐业;S为公共管理和社会组织

数据来源:《浙江省统计年鉴》(2010年)

从产值结构看,批发和零售业、金融业、房地产业等行业产值较大,占比超过10%,其中最大的批发和零售业超过1/5。而水利、环境和公共设施管理业等行业占比则较少,最小的水利、环境和公共设施管理业增加值在第三产业中占比还不及1%,相差几十倍。因此,分析第三产业时,有必要对其内部结构进行进一步考察。各行业增加值在第三产业中占比数据见表2。

表2 浙江省2004—2009年第三产业内部各行业增加值所占比/%

从就业结构看,批发和零售业、交通运输及仓储和邮政业、住宿餐饮业等行业仍然是就业的主要部门。从变化趋势看,前两者近些年就业占比有所下降,尤其是批发和零售业下降明显。这些行业的都是传统服务业,随着经济的发展,占比逐渐下降是发展趋势。在上述一些行业就业占比下降的同时,我们也可以看出,一些新兴行业(如信息传输、计算机服务和软件业)、生产性服务业(如租赁与商务服务业以及卫生、社会保障和社会福利业等)就业占比有所上升,这些趋势和世界先进国家发展趋势是一致的。这里需要说明的是,信息传输、计算机服务和软件业就业人数从2006年到2007年骤增,而产值变化不大,数据是否存在问题无法确定,本文还是按年鉴中的数据进行下面的分析。历年详细数据见表3。

表3 2004—2009年浙江省第三产业内部就业结构/%

四、基于浙江省近年数据的统计分析

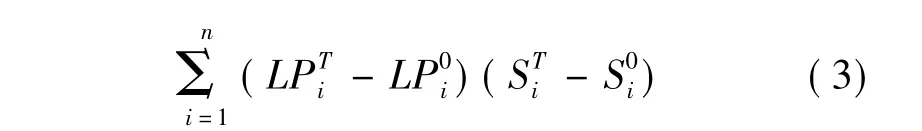

对比产值结构和就业结构,发现两者不仅不完全一致,而且趋势也不尽相同。为了进一步考察两者之间的变化关系,本文参照顾乃华(2010)做法,利用Shift-Share方法对劳动生产率进行结构分解。将总的劳动生产率增长的原因分解为各行业劳动生产率增长和结构变动两部分。设LP代表第三产业总的劳动生产率水平,下标i表示第三产业内部各细分行业,n代表第三产业内细分行业数,根据最新行业划分标准(GBT 4754—2002),第三产业分为14个细分行业,所以n= 14。Si表示行业i的劳动力占第三产业总劳动的份额,上标0和T表示研究阶段的开始和最后时期。根据上述定义,T和0时期的总劳动生产率分别为:

从0期到T期,劳动生产率变化由(1)-(2)得:

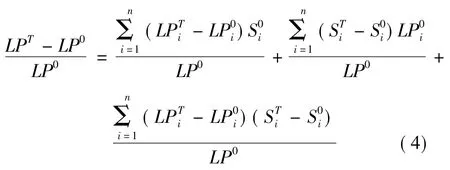

将(3)式两边同除以LP0,则将整个劳动生产率增长分解为三部分:

式(4)等号左边为0期到T期总的劳动生产率增长率,右边三项分别表示各行业内部增长效应、行业结构变动的静态转移效应和行业结构变动的动态转移效应。由于各行业劳动生产率提升速度不一,在理想的情况下,要素流动总是流向生产率最高的行业,随着要素从低效率行业流向高效率行业,会不断提升整体效率,这种效应就是所谓的“结构奖赏”,在上式中,表现为第二项应为正。相反,如果产业结构变动,要素不是简单地由低效率行业流向高效率行业,而是相反,则结构变动对整体效率有抑制作用。这种情况也是存在的,因为在经济系统中,各行业结构需要保持一定的关系,有时为了保持行业结构的协调,劳动等要素从生产率高的行业流向生产率地的行业,以弥补“短板”,以便更好地促进整体的发展。这种情况就存在所谓的“结构负担”,反映在(4)式中,就是第三项为负号。因此,检验“结构奖赏”和“结构负担”就转化为检验上式中后面两项的符号即可。由于国家统计局在2002年实行新标准,反映到年鉴上,各地有不同程度的滞后性。本文选用的浙江省,新行业分类数据是从2004年开始公布的,因此本文先以2004年为基期,分别计算从2005年—2009年的总劳动生产率变化及分解情况,结果见表4。

表4 结构分解结果表

从表4看,第二项和第三项分别为正和负,验证了“结构奖赏”和“结构负担”在浙江省过去几年中均存在,这点和顾乃华(2010)等文献结论一致。但在具体影响程度上,本文得到的数据与后者相差较大。由于后者文献中考虑到文章篇幅等,没有详细数据,只列出了几个结论性的数据,不便作深入的比较。从影响程度看,结构影响要大于后者全国样本数据,这可能是因为浙江省市场化程度较高,经济结构变动更能反映经济内在运行规律。由于数据和样本的限制,对此需作进一步考察。另外,时间跨度长短也可能影响到具体影响程度。从表4看,随着T期与基期的距离变长,总的劳动生产率变化变大,这点好理解,因为浙江省乃至全国正处于快速发展期。后面三项(各行业内部增长效应、行业结构变动的静态转移效应和行业结构变动的动态转移效应)变化趋势不一,其中各行业内部增长效应是累积型的,行业结构变动的静态转移效应为不完全累积型,而行业结构的动态转移效应则无明显的变化趋势。反映在各项所占比重上,则更加明显。随着时间跨度的加大,各行业内部增长效应解释份额逐渐变大,行业结构的静态转移效应略呈波动中下降,而行业结构的动态转移效应则波动明显。由于在(4)式中,只考虑到从基期到T期,而没有考虑到具体每一个更短的时间段。对此,我们进一步以上一年度为基期,进行进一步分析,结果见表4每一项对应的后面一列。对比发现:以上一年为基期反映的趋势与固定以2004年为基期基本一致,第二项和第三项系数符号也对应相同,可见结论一致;但相比较而言,各项波动相对较小。个人认为,这主要是因为累积效应。产业结构的变动影响往往是长远的,而且短期内变化可能受外部冲击(如金融危机等),但长期来看,产业结构变动是存在着某种趋势,因此,随着时间跨度的变长,不同效应存在累积,从而造成上述现象。

从上面分析中,我们发现基期的选择很重要。那么,基期的选择是否会对结果造成重大影响呢?我们下面换个基期进行检验。由于本文数据时间跨度不够长,就以2004年之后的2005年为基期进行检验,结果如表5。从表5可以看出,结论是一致的,反映的趋势也是一致的,说明结果是稳健的;但由于基期选择的不同,变动幅度有所不同。因此,研究结果在方向上对基期不敏感,具有可靠性;但在影响程度上,基期的选择往往会产生较大影响。由于样本限制,本文对此不再深入探究。随着数据的完善,时间跨度的加长,相关的研究可进一步深入,对于深入了解产业结构变动的影响将有所帮助。

表5 以2005年为基期的结构分解表

五、结论与建议

本文从产业内部结构方面分析了浙江省近年来第三产业发展情况,通过结构分解方法,验证了“结构奖赏”和“结构负担”同时存在,且后者明显小于前者。可见,结构调整是有助于提高劳动生产率。本文研究主要结论归纳如下:

(一)产业结构变动对整体劳动生产率的提高具有两方面作用,相对来说,正向作用大于负向作用。

(二)产业总劳动生产率的提升主要还是靠产业内部各行业自身的发展,结构效应相对有限。因此,我们在推进产业结构调整的同时,更应注意产业内部各行业协调发展。

(三)结构分解中,基期的选择和时间的跨度对结果有影响,尤其是对影响程度大小影响较大。由于本文数据限制,本文没有对此作进一步讨论,这也是本文的一大不足。对此,提出以下三点建议:第一,产业结构调整是有助于提高劳动生产率的,因而是必须的,同时也是促进产业发展的重要措施;第二,产业结构调整必须以产业发展规律为基础,在产业内部各行业自身发展中逐步调整;第三,由于现实经济运行的复杂性,产业结构容易受到外部因素的冲击,因此,要从长远眼光来看待产业结构调整,以适应经济自身发展规律。

[1]郭克莎.第三产业的结构优化与高效发展[J].财贸经济,2000(10).

[2]李江帆,曾国军.中国第三产业内部结构升级趋势分析[J].中国工业经济,2003(3).

[3]李勇坚.中国服务业内部各个行业发展的影响因素分析[J].财贸经济,2004(7).

[4]陈凯.中国服务业内部结构变动的影响因素分析[J].财贸经济,2006(10).

[5]顾乃华.结构奖赏还是结构负担?——我国服务业就业结构变动与生产率演变关系的实证研究[J].财贸经济,2010(6).