浙江产品出口受阻原因及其对策

潘 洋

(浙江省标准化研究院,浙江 杭州 310006)

浙江产品出口受阻原因及其对策

潘 洋

(浙江省标准化研究院,浙江 杭州 310006)

近年来,浙江产品出口面临的国外技术性贸易措施趋向严峻。2010年浙江省产品(非食品)出口受阻共150批次,涉及玩具、机电、轻工等行业产品,主要原因为品质不合格和化学物质污染等。为此,建议全省健全预警机制,政府部门、行业协会和企业加强研究,系统应对,改进管理,提升质量,从根本上提升浙江产品出口应对技术性贸易措施的能力。

出口受阻;技术性贸易措施;预警机制

技术性贸易措施是世贸组织成员国为实现保护安全、健康、环保和反欺诈等合法目标而采取的技术法规、标准、合格评定程序、动植物检验检疫和食品安全措施的统称,是近年来国际上新发展起来的一种非关税壁垒。浙江是出口大省,2005年到2010年出口贸易总额从768.03亿美元增长到1804.8亿美元,年均增长18.6%。与此同时,浙江产品出口受阻的案例也呈上升趋势,面临的技术性贸易措施影响日益严峻。据统计,全省出口企业因此而发生的直接损失额由2007年的12.29亿美元,剧增到2008年的46.38亿美元[1],排序为全国第三。因此,加强国外技术性贸易措施研究,深入细致地分析浙江产品出口受阻的原因,不仅是推动浙江出口贸易可持续发展的必要手段,而且也是浙江省转变经济发展方式,加快产业升级、提升产品质量和技术水平的有效途径。鉴于食品出口占浙江省出口产品比例较小,每年约占5%,本文仅针对浙江省非食品产品出口受阻进行分析。

一、浙江出口产品受阻情况分析

2010年,浙江省产品(非食品)出口受阻共150批次,除了舟山地区外,其余地区均有涉及。其在产品分类上主要为玩具、机电、轻工等行业产品。其中,玩具是浙江产品出口受阻的敏感产品,机电和轻工类为年出口额超千亿美元的浙江两大出口支柱产业,产品出口受阻造成的损失严重。

(一)浙江出口受阻的产品原产地分布

浙江出口产品(非食品)受阻的产品原产地,以金华、台州、温州、杭州等5个地区为主。受阻批次依次为,金华71批次(其中,义乌45批次)、台州26批次、温州23批次、杭州14批次、嘉兴7批次、丽水4批次、绍兴3批次、衢州和湖州各1批次。

(二)浙江出口受阻的产品类别

按类别统计,浙江出口受阻的(非食品)产品从多到少依次为玩具家具类、机电类、轻工类、化工与危险品类和其他类。(表1)

表1 浙江出口受阻的(非食品)产品类别统计(2010年)

1.玩具类产品

浙江是中国的玩具生产和出口大省。从2006年到2010年全省玩具出口额从4.04亿美元增长到8.26亿美元,年均增长19.6%,仅次于广东,位居全国各省市第二。当前,全省有玩具生产企业1000多家,其中出口企业300多家,出口产品主要涉及圣诞玩具、塑料玩具、木质玩具、童车等。表1显示,浙江省此期间玩具类产品出口受阻共65批次;其中,排在前三位的分别是灯饰玩具、塑料玩具和仿真饰品玩具,分别占全省玩具类产品出口受阻总批次的37.78%、28.89%和11.11%。

2.机电类产品

近年来,机电产业已经成为推动浙江省经济发展的主要力量,历年来其产品出口约占当年全省出口总额的40%左右。2010年全省机电产品出口额达791亿美元,同比增长42.6%。目前,全省出口机电产品主要涉及汽车零件、照明电器、低压电器、电动工具、通信设备等。表1显示,期间全省机电类产品出口受阻共32批次;排在前三位的分别是照明电器、低压电器和工业设备,分别占全省机电类产品出口受阻总批次的50.0%、22.2%和19.4%。

3.轻工类产品

浙江是中国轻工产品的生产和出口大省,出口产品主要涉及服装、鞋、炊具、打火机等。据表1,期间全省轻工类产品出口受阻共30批次,排在前三位的分别是打火机、服装(包括儿童服装)和炊具,分别占全省轻工类产品出口受阻总批次的24.32%、18.91%和18.91%。

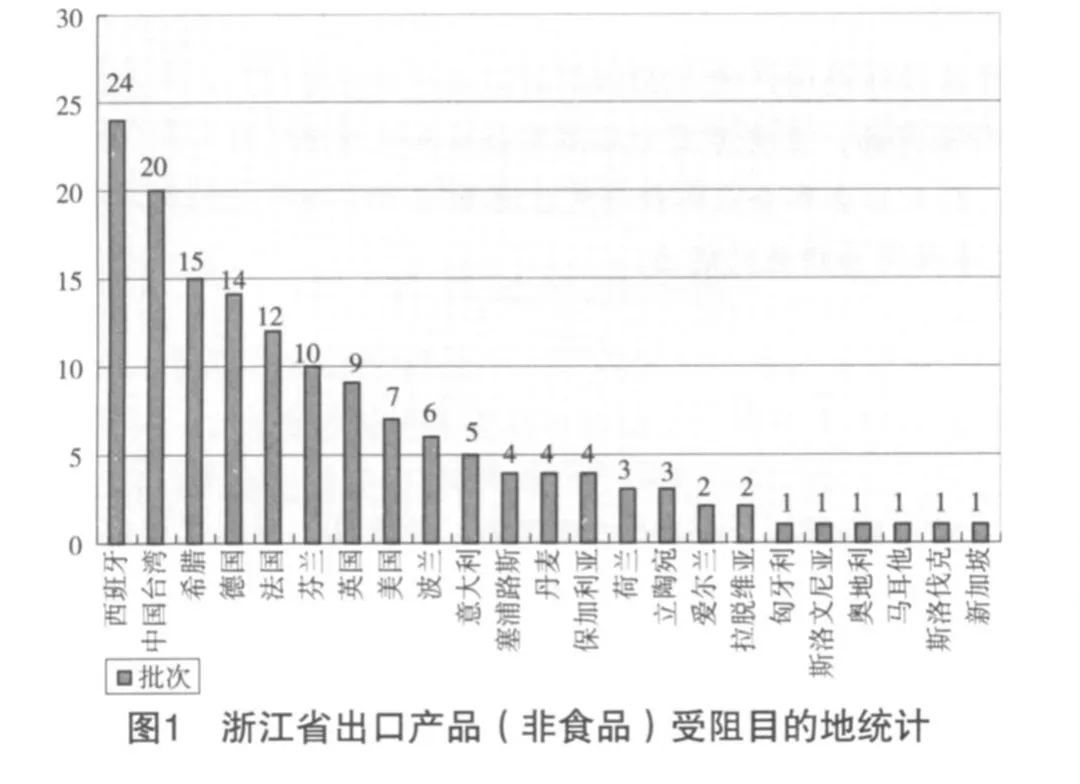

(三)浙江出口受阻的产品之目的地

浙江出口受阻的(非食品)产品之目的地以欧盟国家为主。其中,西班牙为24批次,占受阻总批次的16%,位居第一。其他出口受阻的产品之目的地见图1。

二、浙江产品出口受阻的原因分析

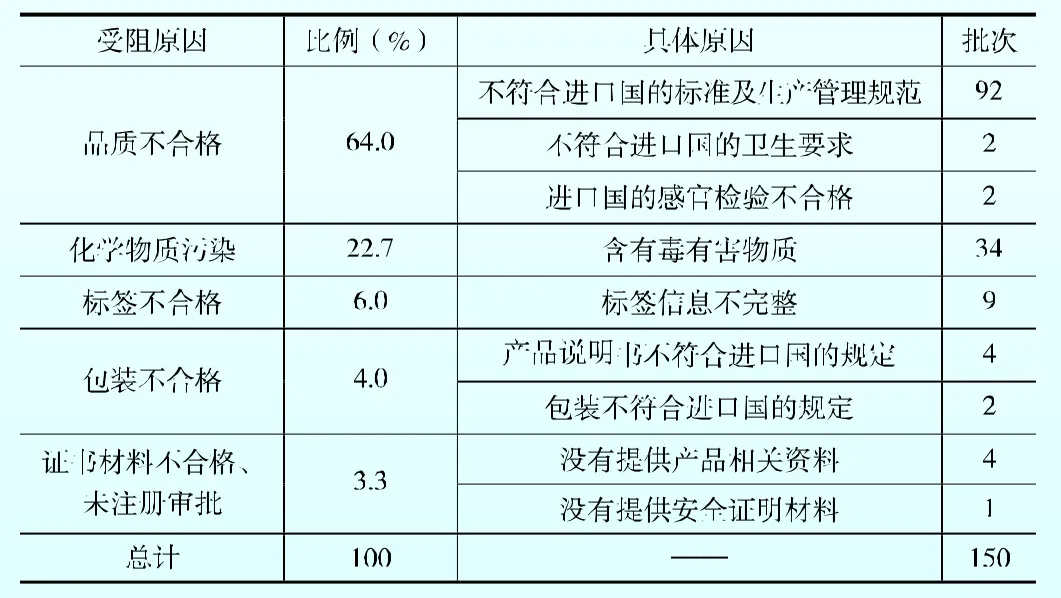

2010年浙江产品(非食品)出口受阻的主要原因:一是品质不合格,为96批次,占64.0%;二是化学物质污染,为34批次,占22.7%;三是标签不合格,为9批次,占6.0%;四是包装不合格,为6批次,占4.0%;五是检验等证书材料不合格、未注册审批等,为5批次,占3.3%等。(表2)

表2 浙江出口产品(非食品)的受阻原因(2010)

(一)玩具产品出口受阻原因分析

玩具作为一种综合性产品,其制造涉及纺织、五金、机电、化工等多个行业,因而各行业出台的技术性贸易壁垒自然在玩具上体现出来,使其成为技术性贸易壁垒的高峰区域。另外,玩具的使用对象是受到重点保护的儿童,因此玩具安全与食品安全具有相同的重要性。2009年欧盟出台的“新玩具安全指令”增加了10种禁用化学元素和66种禁用致敏性芳香剂,提高了机械物理安全标准,加强了警示用语标识要求,首次提出“不可预见方式使用风险”的概念,充分体现了欧盟对于玩具安全的重视程度和玩具领域技术性贸易壁垒的频发性。

2010年,浙江玩具产品出口受阻的原因主要是品质不合格,具体见表3。其中,塑料玩具和木质玩具出口受阻的原因,主要集中在有害化学物质超标、阻燃性不符合要求和容易造成物理伤害等方面;灯饰类玩具出口受阻的原因主要集中在防电绝缘差、容易造成物理伤害等方面;激光类玩具出口受阻的原因主要集中在光伤害等方面。此外,标签不合格是全省各类玩具出口受阻的普遍性原因。

例如,杭州一家玩具公司出口德国的美女娃娃套装受阻,原因是在该儿童玩具中使用的聚氯乙烯软化剂(邻苯二甲酸二己酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异壬酯(DINP))超标,其中,DEHP和DINP的含量分别是23.3%和5.2%。而根据欧盟2005/84/EC指令,在玩具和儿童保育用品中,当DEHP质量浓度超过被增塑材料的0.1%时,不得用作物质或配制品的组分,当DEHP浓度超过0.1%时不得投放市场。

表3 2010年浙江出口玩具受阻主要原因

(二)机电产品出口受阻原因分析

2010年,浙江机电产品出口受阻的主要原因是品质不合格,标签不合格,证书材料不合格、未注册审批等。其中,因品质不合格而受阻的批次最多,占浙江出口机电产品受阻总批次的77.8%;因标签不合格、证书材料不合格而受阻的批次占比分别为13.9%和8.3%。

对于因品质不合格而出口受阻原因的进一步分析表明,其主要原因在于其阻燃性、防电绝缘、抗拉性、机械保护以及关键部件性能等方面不合格。

例如,台州市一家灯具公司出口匈牙利的灯具受阻,该产品导线连接不牢,可触及基本绝缘件,有电击危险,因为其导线的横截面太小,对电线抗拉扭力的保护和对焊接连接的绝缘不够,有跳火现象,不符合进口国的基本安全要求。

(三)轻工产品出口受阻原因分析

2010年,浙江轻工产品出口受阻的主要原因是安全性能达不到要求,包括:物理伤害、有害化学物质超标和有触电危险等。其中,因物理伤害而受阻的批次最多,占浙江轻工产品出口受阻总批次的52.63%;其次,是有害化学物质超标,占44.74%。

对因物理伤害而受阻原因的进一步分析表明,儿童服装出口受阻的原因主要集中在系带过长导致窒息危险、有锋利边缘导致割伤、小零件易脱落等方面,鞋类出口受阻的原因主要集中在富马酸二甲酯超标等方面,打火机出口受阻的原因集中在未安装儿童保护装置等方面,炊具和文具出口受阻的原因主要集中在镍、苯等有害化学物质超标等方面。可见,安全性能不合格是浙江省各类轻工产品出口受阻的普遍性因素。

例如,温州一家鞋业公司出口芬兰的女便鞋受阻,该产品构成了化学伤害的危险,因为其内部的衬里革含有每公斤10.5毫克的富马酸二甲酯。富马酸二甲酯是一种与皮肤相接触时会有强烈刺激性的物质。根据欧盟委员会决议2009/251/EC,禁止欧盟地区的日用消费品中含有富马酸二甲酯。

三、对浙江提升产品质量、减少产品出口受阻率的建议

为了减少浙江产品出口的受阻率,避免遭受巨大经济损失,政府等相关方面应建立完善预警机制,强化出口企业的抗风险能力,提升其整体水平与国际竞争力。同时企业必须严把出口产品的企业质量关,从源头上采取必要的改进与检测措施,有针对性地提高出口产品的标准,提升其质量。

(一)对政府部门和行业协会的建议

1.政府相关部门加强技术壁垒预警,强化服务企业意识。建议质检等有关政府部门充分重视和利用评议的权利,对现行国际贸易技术壁垒的不合理内容提出异议,为企业出口争取主动便利条件;做好信息预警工作,及时掌握国际市场动态,加强对企业的信息服务和应对指导以及质量安全的宣传和培训,提高企业对出口产品质量安全重要性的认识,进一步强化服务企业的意识。

2.行业协会充分组织协调,加强供应链引导和管理。当前,国际上的技术性贸易措施不断升级,已由单一的末端控制,转向生产周期全程控制。因此,行业协会应充分发挥组织协调作用,进一步完善供应链管理。在采购原料和生产过程中均应按照国内外相关标准实施质量管理。改变传统、简单地依购货商要求为依据的生产模式,将购货商要求与欧盟标准有机融合,在原料采购中建立供应商评价制度,对有关的供应商和分包方建立评价制度,强化供应商管理,对产品安全实施源头把关控制,提高风险管理效率,更好地保证产品安全。从原材料到最终产品,建立产品质量档案,完善质量安全追溯制度。在行业层面为企业提供技术支持,针对市场建立浙江出口产品信誉保证体系。

3.政府宏观引导,加快机电、轻工等块状产业转型升级。建议政府通过政策引导,促进全省机电、轻工行业转型升级,使其发展方式由资源浪费型的粗放式增长模式,转型升级为资源节约型的集约式增长模式;由“块状经济”向“产业集群”迈进,优化资源要素配置、提高产业竞争力,形成龙头企业先导、中小型企业配套的精细化产业集群,提升浙江省企业在国际市场上的整体竞争力。

4.优化贸易环境,减轻企业负担。鼓励企业开拓国际市场,支持企业扩大出口;引导企业加强品牌建设,提高出口产品的附加值,积极引进国际化人才,为全省提升出口产品质量,扩大出口提供智力支撑。

5.建立“技术性贸易措施应对示范区”,充分发挥龙头企业的示范效应。出口大企业的应对技术性贸易措施成果能为全省众多小企业起着引领示范的作用,能增强小企业的应对意识和提高他们的应对自主性,进而促进整个产业的发展。因此,政府相关部门要着力建设“技术性贸易措施应对示范区”,并构建分工协作机制,共同应对,进一步推进浙江省应对技术性贸易工作。

(二)对生产企业的建议

1.注重产品设计,加大内部检测。在产品设计过程中,建议生产企业尽可能充分掌握该产品出口目的地对产品的技术要求,并与采购、生产、检测等部门协调一致,及时提出原料要求。在产品出厂前,应依据国家规定的抽样、抽查范围和规范标准,对产品进行检测,防范不合格产品出口和进入国际市场。

2.转变观念,开展生态化设计。应对种类繁多、内容繁杂的技术性贸易措施,根本途径在于开发、生产和出口“安全产品”和“绿色产品”。为此,建议生产企业转变观念,开展生态化设计,在生产过程中选用来源明确、质量可靠的原材料和零部件,以避免产品出口受阻。

3.加强外联,确保及时得到帮助。2010年,浙江省首创“浙江省技术性贸易措施‘应对110’预警服务体系”。该体系依托浙江省标准化领域的专业响应与服务,建立覆盖全省出口企业的信息咨询与反馈服务机制,有效地帮助企业了解国外的最新技术法规、标准信息和市场准入等要求,规避国际贸易技术壁垒。省内企业对于难以判断或解读的事例或法规,就可借助该平台,寻求专业人员的帮助和支持,尽量将问题解决在萌芽状态,避免经济损失。

4.提高自主研发能力,实施可持续发展战略。创新是企业发展的关键,是转变经济增长方式的中心环节。只有具有自主知识产权的产品才能为企业带来高附加值和高利润。传统的低端生产模式已经严重地制约了浙江出口贸易的可持续发展。因此,建议生产企业转变观念,打造“自主品牌”,强化“自主创新”,加快从“浙江制造”转为“浙江创造”。这是浙江企业扩大出口,应对国外技术性贸易措施最为有效的手段。

[1]马列贞等.中国技术性贸易措施年度报告(2009)[R].北京:国家质量监督检验检疫总局,2009.

10.3969/j.issn.1674-8905.2011.04.009

张巧燕)