物价上涨对上海低收入居民生活影响调查

冯瑶钧

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

物价上涨对上海低收入居民生活影响调查

冯瑶钧

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

近期问卷调查结果显示,物价上涨对上海低收入居民生活影响显著。近半年来,受访家庭月基本支出增长二成;刚性支出项目的价格上升,让部分家庭难以承受,食品、医疗等刚性支出的压缩空间已十分有限;逾九成受访家庭感到生活质量下降,其中近四成感到基本生活难以保证,境况窘迫。他们迫切希望政府采取有效手段,平抑生活必需品价格,完善制度性保障措施,为低收入家庭提供稳定、长期的基本生活保障。

物价;低收入居民;影响

为了解物价上涨对上海低收入和生活困难群体生活的影响,及时反馈各项稳定物价意见、措施的实施效果,以及在物价上涨形势下低收入群体的生活需求。近期,国家统计局上海调查总队对上海市区人均月收入不到1300元的百户低收入困难家庭开展了专项调查。

一、调查对象的基本特征

统计显示,2010年上海城市居民人均可支配收入31838元,人均月可支配收入2653元。为有针对性地反映低收入困难家庭的生活状况,本次调查将低收入家庭界定为人均月收入不到1300元,即人均月收入不到上海市城市居民平均水平一半的家庭。在卢湾、普陀、杨浦三个区,面向低收入困难家庭发放问卷110份。收回有效问卷101户(简便起见,以下称“百户家庭”)。从家庭成员、收入来源和支出项目来看,这些家庭主要呈现以下特征:

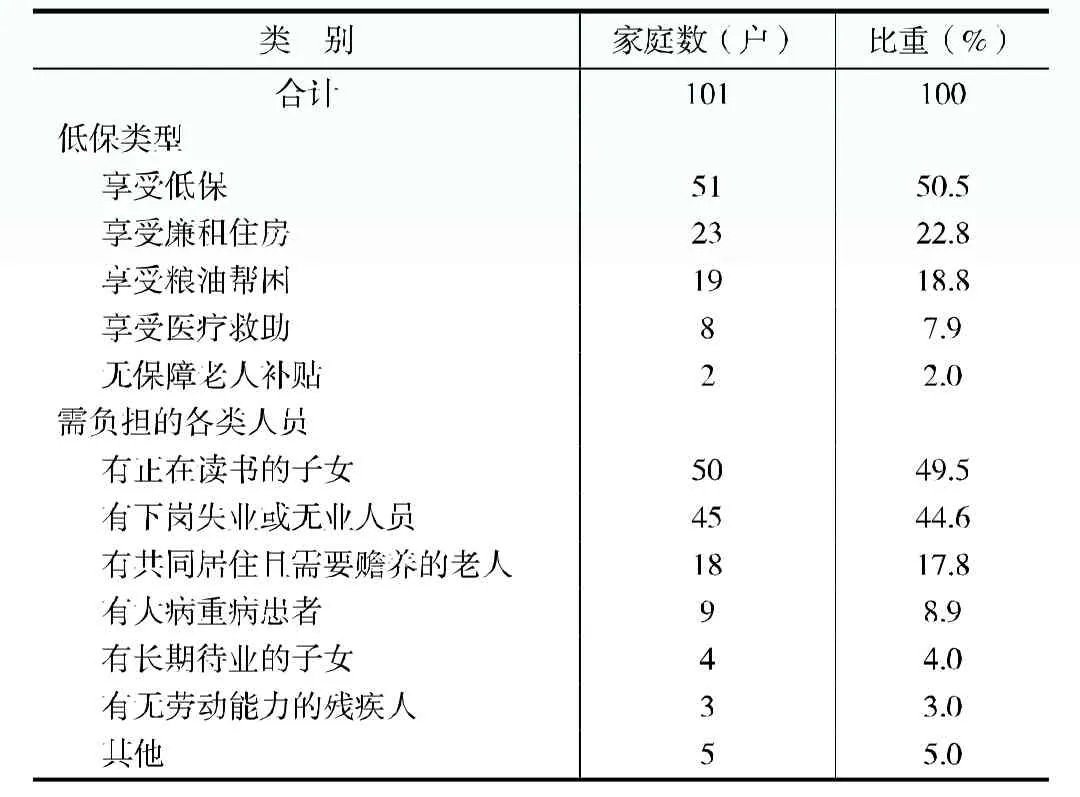

1.逾六成家庭享受到各类政府救济和补贴。百户家庭中,有61.4%享受到包括低保、廉租住房、粮油帮困、医疗救助等各类政府补贴救助,其中,半数家庭享受低保,两成左右家庭享受廉租住房或粮油帮困补贴。由于上海提供的帮困救助类型多、涉及生活面广,不少低收入困难家庭同时享受几种帮困救助项目。调查中,有三成家庭享受到两种以上补助项目。

2.有就学子女和下岗失业人员的家庭较多。调查显示,虽然造成大部分低收入家庭生活困难的具体原因不一,但其存在一定的相似性。其中:一是有就学子女的家庭多,约半数家庭有正在读书的子女;二是失业、无业人员的家庭多,44.6%的家庭中有下岗失业或无业人员;三是有大病重病患者的家庭较多,8.9%的家庭存在大病重病患者;四是低收入家庭中三代同堂现象相对普遍,有17.8%的家庭有共同居住且需要赡养的老人(表1)。

表1 低收入家庭的类型

3.就业者负担系数高出平均水平一倍。百户被调查低收入困难家庭户均人口为2.97人,与2010年上海城市居民家庭平均人口基本相当。但其家庭人员构成突出呈现出“三多一少”:一是家庭成员中失业、无业人员多,下岗失业、无业待业人员逾三成;二是家庭成员中退休人员多,退休人数占到22.7%;三是家庭成员中在校生多,在校生比重达到18.3%;四是家庭成员中就业者少,就业者占25.7%,其中,在职职工仅占15.3%,10%左右为从事较不稳定的临时工或自由职业者。据此测算,百户被调查低收入困难家庭中,平均每一就业者需负担3.9人(包括就业者本人),比2010年上海城市居民家庭平均水平高出一倍多。

4.养老金和政府保障性补贴是低收入家庭的重要经济支柱。据测算,百户被调查低收入困难家庭的户均月收入为2654.48元,人均月收入893.7元。其中,月人均收入不到800元的家庭占30.7%,月人均收入800元-1000元的占32.7%,月人均收入在1000元-1300元的占36.6%。

从收入来源来看(以75份填报收入来源的问卷测算),受访家庭收入的首要来源为工薪收入,占四成;其次是退休人员的养老金,占36.8%;低保金等各类政府救济补贴,占15.7%。在享受低保的家庭中,低保金等政府救济补贴收入所占比重达到近三成,仅次于工薪收入,成为享受低保家庭的第二大收入来源。

从城市居民家庭四大收入构成来看,百户被调查低收入困难家庭的转移性收入所占比重超过五成,比上海城市居民家庭平均水平高出25个百分点。养老金和政府保障性补贴成为低收入家庭的重要经济支柱。

5.食品、医疗为开销较多的两项支出。在食品、衣着、医疗保健、居住、出行交通、子女教育等六大经常性支出项目中,分别有100%、80.8%的受访者表示食品、医疗保健为每月开销较多的两项支出,其中近九成受访者表示每月食品支出最多。对于第三大支出项目,有就学子女的受访者中,78%认为是子女教育支出;其他受访者中,46.9%认为是水电煤等居住支出。而出行交通和衣着支出则相对较少。

以上分析显示,虽然此次调查的低收入家庭户数不多,但是从受保障情况、家庭成员构成、收入来源和支出项目来看,基本符合上海市区低收入困难家庭的大致状况。

二、物价上涨对低收入居民生活质量造成了实质性影响

低收入困难家庭收入来源单一、收入水平低、刚性支出项目多,因此农副产品价格及其联动引发的相关生活必需品价格的提高,不可避免地对他们日常生活造成显著影响。

1.月基本支出增长二成。受访者一致感到与2010年上半年水平相比,最近一个月家庭购买粮油食品、居住出行等基本生活支出明显增加,约半数表示增幅在20%—30%之间。

低收入家庭食品支出比重最高,因此对食品价格波动最为敏感,反映也最为强烈。调查中,有76.1%的受访者感到近一个月食品支出大幅上涨;其中,66%反映购买粮油支出大幅增加,48.5%反映购买肉禽的支出大幅增加。

受访者对居住、医疗的价格上涨感受也相当强烈。有31.6%的受访者感到包括水、电、煤、电话等费用的居住类支出大幅增加;在2010年上海调高医疗收费价格,注射价格上涨9.7%,理疗价格上涨24.3%的形势下,逾半数受访者反映医疗保健支出增加,其中15.3%感到大幅增加。

值得注意的是,虽然受访者一致反映食品支出大幅增加,但由于各级政府控制蔬菜价格的措施落实到位,受访者对蔬菜支出增加反映相对平淡,有56.3%的受访者反映近一个月蔬菜支出基本不变或小幅增加,还有15.8%反映有所减少,反映大幅增加的不到三成。这表明,近期蔬菜价格的回落确实让老百姓得到实惠。

2.刚性支出项目的价格上升,部分低收入家庭已难以承受。由于收入水平升幅不抵生活必需品支出上升,低收入家庭不得不进一步压缩已经十分有限的支出项目。调查中,逾九成的受访者感到食品价格上涨已对生活造成很大影响,其中43.1%感到难以承受。他们认为,虽然近期平抑物价的调控政策取得明显效果,但是难以保证食品价格不反弹。有半数受访者感到医疗保健的价格上涨已对生活造成很大影响,其中近两成感到难以承受。约三成受访者感到居住类价格提高对生活造成较大影响,其中14.2%感到难以承受。

3.刚性支出的压缩空间已十分有限。面对物价上涨带来的生活压力,低收入家庭如何应对?几乎所有受访者均表示日常开销能省则省,以应对物价上涨后失衡的收支状况。不少受访者提出在日常消费中,只能采取少吃肉和水产品等荤菜,减少每日菜色,烹饪时多用水煮、少用油炒,取消冬令进补,不添置家电,节约使用水电煤等方法减少开销。在出行、衣着等弹性较大的支出项目上,70%—80%的受访者表示尽量节省或不支出。

然而,在食品和医疗保健开销较大的两项支出上,均有约半数受访者表示已经最低,无法压缩;对于居住和子女教育这两项必需且支出较为固定的项目,半数受访者表示不得不保持原样,另有约四分之一感到已经最低,无法压缩。可见,在食品、医疗、居住、子女教育等刚性支出项目上,低收入家庭进一步压缩支出的空间已经十分有限。

4.逾九成受访者感到生活质量下降。刚性生活成本提高,无形中挤占了其他反映生活质量的支出项目。调查中,逾九成受访者表示物价上涨对生活质量造成了直接影响,其中逾半数表示虽然基本生活没有问题,但是生活质量明显下降。

调研中,一位退休人员以上海传统家常菜炒酱为例算了一笔账(以一般3口之家食用量测算)。由于炒酱的主要原料肉、豆腐干、花生、面酱等价格均有所上涨,为了降低成本,该菜肴中豆腐干、花生的用量被减少,原先作为配料之一的冬笋也由价格相对便宜的土豆替代,然而即便这样一份“改版”炒酱,成本也达15元。于是,这个原先沪上人家饭桌上的家常菜,变成了低收入家庭偶尔为之的“花式菜”。

而对于负担重、原本收支勉强相抵的家庭来说,更多的则是对基本生活保障的担忧。百户家庭中,近四成受访者感到基本生活已难以保证,生活境况窘迫,其中月人均收入在1000元以下的家庭,半数表示基本生活难以保证。

三、希望政府完善制度性保障措施,为低收入家庭提供稳定长期的基本生活保障

调查中,受访者不仅表现出对物价上涨所带来的生活压力的无奈感,还流露对未来物价进一步上涨的担忧。他们迫切希望政府采取平抑物价、完善制度性保障措施等手段,帮助低收入家庭增强应对能力,提供稳定、长期的基本生活保障。

1.充分发挥监管作用,平抑生活必需品价格。调查中,近七成受访者表示希望政府采取有效手段平抑物价,保持物价水平稳定。他们提出,要缓解、减少低收入家庭的生活压力,最根本的途径是采取实实在在的监管措施,平抑生活必需品的价格,控制物价的过快上涨;及时引导、调整供求关系,打击、杜绝游资炒作和跟风乱涨价等哄抬物价行为;更加广泛地听取民声民意,听证会应更加公开透明,在企业利润和群众利益之间寻求更加合理的平衡点。

2.适时调整托底保障、救助标准。低收入家庭提出在生活必需品支出快速增加的特殊时期,希望政府能及时调整低收入群体的保障、救助标准和最低工资线,增强低收入家庭的应对能力。部分长期患病、不具备就业能力、生活负担重的困难人员,希望政府考虑出台制度性的保障措施,真正实现应保尽保,让保障政策惠及更广泛的困难群体。调查中,近60%的受访者希望政府提高低保金发放、帮困救助、医疗救助等各种政策性保障标准;近四成家庭希望确保生活必需品发放,采取实物救济,保障基本生活。此外,近三成受访者,希望政府发放一次性、临时性现金补贴或购物券。

3.积极创造就业环境,为低收入家庭走出困境提供内生性支撑。调查中,有六成受访者提出希望通过尽快就业和多打工来应对物价上涨下的生活困境。一些下岗失业和退休人员提出,虽然由于年纪大、学历低、技能缺乏等原因,他们从事技能型工作的可能性很小,但很愿意从事社区服务、治安维护等工作。

低收入家庭的就业者希望政府关心最低工资线水平和就业者的合法权益,更加严格地监督用人单位执行诸如足额发放节假日加班费等各项劳动法规。有48.5%的受访者希望提高企业用工最低工资线,15.8%建议政府引导企业建立工资上浮机制。

4.进一步完善、优化针对低收入群体的医疗保障救助制度。自2008年1月1日起实施《上海市城镇居民基本医疗保险试行办法》,上海基本形成了覆盖所有城乡居民的基本医疗保障制度体系。统计显示,2010年前三季度,居民医保参保人员在全市定点医院就医逾1600万人次,医保支付费用占发生的医疗费用的55.1%。同时,该办法还对城镇低保等个人缴费困难的群体提供了补助,对于超过18周岁、不满60周岁的城镇低保家庭中享受粮油帮困的参保对象,每月可获得补助40元,也就是个人缴费的480元可在年中逐月抵消。应该说居民医疗保险政策尤其对困难群体的缴费补贴政策,极大地缓解了困难家庭看病就医的沉重负担,减轻了他们的后顾之忧。

调查发现,生活条件差、压力大,导致患病几率增加;不敢就医,导致病情延误发展成大病;大病治疗、康复的巨额支出,再度加深了贫困程度。陷入这种恶性循环,家庭成员长期患病、多人患病、多次患病的低收入困难家庭并非个案,医疗费用成为低收入家庭沉重的压力。

还有受访者提到,医疗费用的报销手续较为复杂,需要先垫付费用,治疗周期结束后再凭单据报销。而低收入家庭一般少有现金储备,不得不四处借款、筹措费用,有时还会耽误救治。而自费就医可能带来的用药、治疗费用的差异,还会进一步加深就医者负担。此外,知青、支内返沪人员医疗报销标准低、手续繁、周期长等也是低收入家庭普遍要求解决的难题。

建议有关部门针对低收入者的就医需要,在患者、街道、医院之间建立起长期患病、患大病、重病的人员信息卡;采取更为直接、灵活的费用结算方式,以便在这些人员有需要时,有能力就医、方便就医,减少就医负担,最大限度地让他们享受到社会保障福利。

5.关注低收入群体的精神需求,建立心理援助机制。调查发现,面对物价上涨,低收入群体中两种声音多了:一是叹苦经的多了,二是发牢骚的多了。受访者除了感叹物价上涨后生活压力大的现状,还就收入分配、贫富差距、贪污腐败等话题议论纷纷,其中,有对现实的客观反映,但也不乏负面情绪的宣泄。部分受访者提到,由于家庭多次借债、长期借债,目前亲友关系已经相当淡薄。对于喜宴、聚会等人际交往活动,低收入家庭往往由于拿不出“红包钱”而放弃,除了境况相似的群体间交流,被迫逐渐减少亲友间的人情往来。同样,低收入家庭的子女也常常由于经济原因不得不远离同龄人习以为常的旅游、看电影、KTV等活动。较为狭窄的人际交流面、有限的社会信息来源渠道、贫乏的精神压力缓解方式,客观上增加了低收入群体与社会的疏离感,更容易导致悲观、负面情绪的传递和蔓延。

建议有关部门和社会服务组织不仅要加强、完善物质救助托底网,还需要关注低收入群体的精神需求,适时地建立起心理救助网,引导低收入困难群体更加正面地认识所处环境、看待社会问题、参与社会建设。为此,一是应尽可能地提供适合低收入群体的工作岗位,为他们创造直接参与社会建设的机会;二是应有针对性地做好服务保障,在诸如有线电视、网络等使用上对低收入群体应给予必要优惠,为其平等地获得信息、享受文化建设成果提供支持;三是应尽快建立低保对象的权利义务制度,在为低收入困难人员提供保障性救助的同时,有相应的服务社会的义务要求,尤其是对于有能力的低收入困难家庭子女,提倡有付出地享受社会保障,将服务社会、回报社会、贡献社会的理念根植在下一代心中,帮助他们树立积极的价值取向和人生目标。

10.3969/j.issn.1674-8905.2011.04.007

周群艳)