辽宁省人口转变效应分析

——基于人口红利理论的研究

陈 晶, 朱天星

(沈阳工业大学 经济学院, 沈阳 110870)

随着世界人口的不断增长,各国人口年龄结构也在发生变化,法国人口学家A·兰德里将一个国家或地区的人口发展从高出生率和高死亡率到低出生率、低死亡率的转变称为人口转变。之后的许多学者把一国人口年龄结构变化导致的该国大部分人口处于劳动年龄阶段所额外创造的劳动生产力对经济增长的贡献称为人口红利。学者们又将其区分为第一人口红利和第二人口红利,第一人口红利是指在人口转变过程中,劳动年龄人口占总人口的比重较大,从而社会负担较轻,劳动力供给较充足所带来的经济增长。然而,随着人口转变过程中老年人和少年儿童在总人口中的比重逐步增加,“第一人口红利”将会逐渐消失,如果政策得当,会出现“第二人口红利”,它是指具有经济理性的个体为了应对人口年龄结构的预期变化,将一生的收入和消费在其生命周期内进行平滑以获得最大的效用。在生产效率较高的壮年阶段,收入中用于储蓄的比例将明显高于其他阶段,由此带来国民储蓄率上升和资本供给增加对经济增长的推动作用[1]。

本文将根据相关数据,对辽宁省的人口红利效应进行分析和论证。由于一个经济体的社会总供给主要由消费、储蓄、税收和净进口构成,因而,本文考虑人口红利效应主要是通过消费、储蓄和税收的变化而实现。在本文中,主要是针对辽宁省人口转变的产出效应(即人口年龄结构变化对总产出的影响)、人口转变过程中形成的消费效应(即人口年龄结构变化对最终消费的影响)和储蓄效应(即由人口转变带来的储蓄率的变化)进行分析和论证。

一、辽宁省人口转变的产出效应

1. 理论回顾

在人口经济学领域,长期以来对于人口与经济增长的关系概略地说有3种观点:第一种观点认为,快速的人口增长和较大的人口规模不仅为经济增长提供了充裕的劳动力,而且扩大了市场规模,因此有利于经济的增长。如较早的亚当·斯密、魁奈、配第的人口理论,其所在的时期正是十七、十八世纪第一次工业革命时期,工业生产的发展需要大量的劳动力供给,因而人口多是国力强盛的标志。第二种观点认为,过高的出生率和快速的人口增长抑制了经济的发展,其代表人物就是马尔萨斯,及至新马尔萨斯主义和20世纪70年代关于世界人口过剩的担忧,如《增长的极限》、《人口爆炸》等出版物都认为,过多的人口使经济急剧恶化,地球已经无法养活迅猛增长的人口。第三种观点调和了上述看法,认为脱离了其他经济变量,人口因素对经济增长的影响是中性的,人口因素必须与其他经济增长条件一道才能产生正向或负向的增强效果。

人口年龄结构对生产领域的影响主要体现在对劳动力的供给上[2]。一般来说,当一个国家劳动年龄人口增长停止后,劳动力数量不足的问题会很快到来。在柯布·道格拉斯生产函数中,劳动、资本和技术进步共同决定了产量水平,它们之间的关系可具体表达为

Y=ALαK1-α

(1)

式中:A——技术进步;

L——劳动力投入;

K——资本投入;

α、1-α——劳动和资本在产出中的份额。

2. 辽宁省人口转变过程概述

建国以来,辽宁省人口转变过程体现出以下几个特征:第一,人口总量增长比较快。辽宁人口从1949年的1 830.51万人增加到2 000万人用了4年时间,从2 000万人增加到3 000万人用了16年时间,从3 000万人增加到3 500万人用了12年时间。第二,人口素质不断提高,人口寿命明显延长。新中国成立后,辽宁省人口总量增长得到有效控制的同时,人口的身体素质和科学文化素质也在不断提高。随着医疗卫生条件的改善和社会福利事业的发展,人口死亡率不断降低,人口寿命不断延长,1982年全省人口平均预期寿命为70.69岁。第三,全省人口年龄和性别构成发生了明显变化。人口年龄构成的变化,一是表现在少年儿童比重下降。2005年0~14岁少年儿童占辽宁省总人口的14.5%,比1964年下降了32.42%。二是劳动年龄人口占总人口比重上升。2005年15~64岁劳动年龄人口占总人口的76.08%,比1964年上升28.6%。三是老年人口比重上升。2005年65岁以上的老年人口占总人口的9.74%,比1964年上升4.14%。

3. 实证研究

据预测,辽宁省将在2016年前后进入人口负债时期,在此之前辽宁省一直处于人口红利期,人口机会窗口仍然开放的时期我国同时步入了老龄化社会。由于人口老龄化,政府用于社会保险、社会福利、社会救济、社会服务的支出不断增加,从而加大了对经济的压力。随着老龄人口增多,三代同堂的家庭比例越来越大,加上家庭“少子化”,使家庭赡养老人的功能弱化,老人对自己后代的经济依赖也更强。据统计,50%以上城镇老年人银行基本无存款,急需社会养老功能极大发挥,以弥补家庭养老的不足[3]。

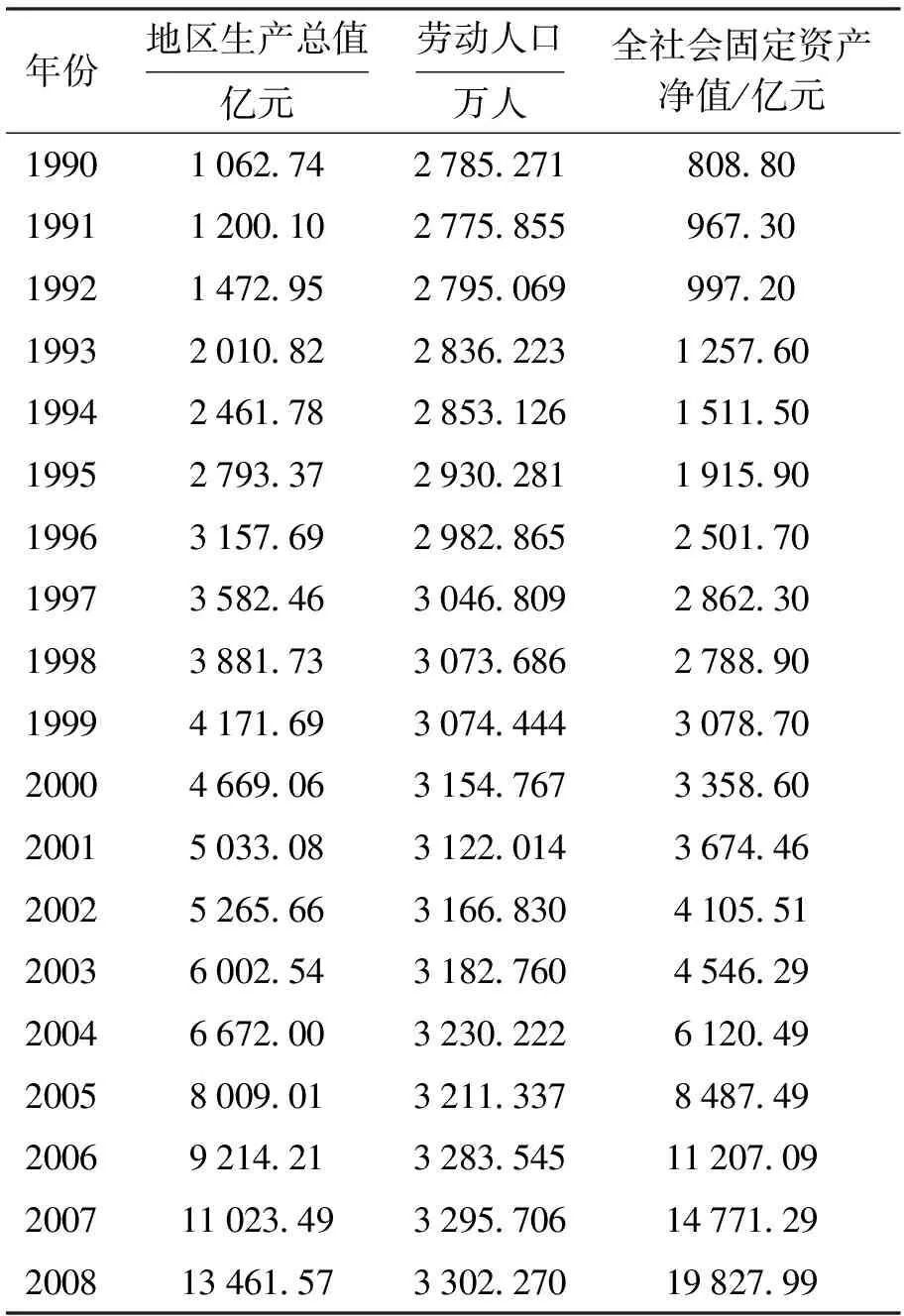

表1 1990—2008年辽宁省生产总值与劳动人口

资料来源:国家统计局。1990—2008年《辽宁城市统计年鉴》。

将表1数据代入公式:

lnY=lnA+αlnL+βlnK

(2)

采用普通最小二乘法进行回归估算,根据估算结果得出方程

lnY=-35.347+4.974lnL+0.459lnK

(3)

t=(-3.441) (3.642) (5.143)

p=(0.003 4) (0.002 2) (0.001)

对方程的各项指标进行检验,调整后的R2=0.981,说明回归拟合度较高;回归方程统计量F=432.548,说明方程总体的线性关系显著,变量的显著性也较高。

Y=2.718-35.347L4.974K0.459

(4)

从式(4)的函数模型可以看出,1990—2008年辽宁省的劳动投入产出弹性为4.974,说明劳动力投入对经济增长的影响较为明显,每投入1单位的劳动,可带来近5个单位的产出增加。资本投入产出弹性为0.459,表示每投入1单位的资本,可带来大约0.5单位产出的增加。由此可计算出该段时期辽宁劳动力投入对经济增长的贡献率,如表2所示。为消除经济波动的影响,本文将经济增长率按5年期平滑处理。

表2 辽宁省劳动人口对经济增长的贡献率

从表2可以看出,劳动力投入对辽宁省经济增长贡献率在20世纪90年代初期约为21%,到了90年代后期达到约67%,呈上升趋势,但进入21世纪后劳动力投入对辽宁省经济增长的贡献率开始下降,从50%下降到约14%。还可以看到,劳动人口平均增长率的波动趋势与之相符,在20世纪90年代后期,劳动人口平均增长率达到了1.5%,而2005年以来,劳动人口的增长率只有0.55%。由此可见,自20世纪以来劳动力投入对于辽宁省经济增长的贡献正在逐渐下降,辽宁省经济增长仍保持较高速度的主要原因是巨大的固定资产投资增长、技术进步以及政治制度建设等。尽管劳动力人口仍在不断增加,但随着出生率、死亡率下降,人口年龄结构的变化正在悄悄影响着辽宁省经济发展的步伐。

二、辽宁省人口转变的消费效应

1. 理论研究

布卢姆(Bloom,2002)的分析表明,在劳动年龄人口比重高的情况下,人口生产性强,抚养负担轻,导致更多的产出转化为储蓄;同时,根据Leff模型(Leff,1969),如果少儿抚养负担和老年赡养负担大,居民消费率将显著提高。由于少儿人口和老年人口的消费需求、消费强度不同,老年人带来的经济负担要比相同数量的儿童多得多(Kleiman,1967)。

(5)

由于CDRt=Mt/Wr,ODRr=Rt/Wt

(6)

由式(6)可得

(7)

式(7)表明,作为纯人口学变量的劳动力抚养负担与居民消费率之间存在密切关系。具体而言,在其他条件既定的情况下,老年抚养负担、少儿抚养负担与居民消费率之间呈现出正相关关系。

2. 辽宁省居民消费与人口转变的协整检验

根据凯恩斯的消费理论,居民总消费主要受到总收入的影响[4],本文使用最终消费这一变量作为研究对象,并且使用支出法计算国内生产总值作为一个自变量与之对应。为考察人口年龄结构对最终消费的影响,本文加入少儿抚养比(d1)、老年抚养比(d2)作为其中的两个自变量。少儿抚养比也称为少儿负担系数,为0~14岁人口与15~64岁人口数量之比,老年抚养比为65岁及其以上人口与15~64岁人口数量之比。

由于我国经济增长率一直是拉动消费的重要力量,因而本研究将经济增长率作为自变量之一。最终消费、储蓄率和经济增长率都是时间序列数据,要想准确探讨回归关系必须先检验这些变量的平稳性。根据国家统计局公布的各个经济数据,首先对最终消费量、国内生产总值、储蓄率、少儿抚养比、老年抚养比、总抚养比取对数,使数据线性化。取对数后,除少儿抚养比、最终消费和经济增长率外,其他变量仍然是非平稳的。将取对数后的各变量进行一阶差分,对差分值进行单位根检验,结果如表3所示。

表3 变量先取对数后取差分的单位根检验结果

从表3可知,变量先取对数,然后再对变量的对数值取差分后,所有变量序列都变平稳了,由此判断,变量具有相同的单整阶数,并且这4个变量的对数值之间可能存在协整关系。

3. 检验结果

本文使用基于回归残差的协整检验(Engle和Granger,1987)方法。下面给出了Engle和Granger两步法的结果。第一步,对同阶非平稳变量进行OLS回归;第二步,对第一步回归的误差项进行单位根检验,如果残差是平稳序列,则可以推断这几个变量之间存在协整关系。由于对消费采用总量的研究,根据单位根检验的结果,计量模型为

lnC=c+β1lnd1+β2lnd2+β3ln GDP+

β4lng+ε

(8)

使用OLS的结果为

lnC= -2.659 9+0.417 1lnd1+0.031 9lnd2+

1.037 0ln GDP-0.133 1lng

(9)

t=(-2.043 3) (2.098 9) (0.086 6) (19.178 9) (-3.860 9)

p=(0.055 9) (0.050 0) (0.931 0) (0.000 0) (0.001 4)

R2=0.991 6F=117

上述结论还依赖于残差的单位根检验结果。本文对方程的残差进行ADF单位根检验,在没有截距项和趋势项的情况下,ADF检验统计量为-1.711,而10%的Dickey-Fuller临界值分别为-1.624 2,因此,可以拒绝残差存在单位根的原假设,表明以上几个变量之间存在长期均衡关系,国内生产总值、经济增长率和少儿抚养比对最终消费的影响较大。少儿抚养比每下降1%,消费将随之下降0.417 1%;国内生产总值每上升1%,将引起消费上升1.037 0%;经济增长率每上升1%,消费将下降0.133 1%。老年抚养比对于消费的影响较弱,并且t统计量所得结果并不显著。R2值为0.991 6,说明方程拟合得比较好。

为进一步考察人口年龄结构对消费的影响,本文将最终消费分别与少儿抚养比、老年抚养比进行协整检验,之后再进行格兰杰因果检验[5]。通过以上检验发现,最终消费、少儿抚养比、老年抚养比3个变量在取对数后再进行一阶差分的数据是稳定的,再对最终消费和少儿抚养比一阶差分后的数据进行格兰杰因果检验,结果如表4和图1所示。

表4 少儿抚养比与最终消费率的格兰杰因果检验结果

图1 少儿抚养比和最终消费率的一阶差分图

与样本容量相对应的F值的1%、5%、10%临界值分别为1.79、2.12、2.94,所以,原假设“消费的一阶差分不是少儿抚养比的一阶差分变化的原因”被接受,原假设“少儿抚养比的一阶差分不是消费的一阶差分变化的原因”被拒绝。由此可以说,少儿抚养比的变化引起了最终消费需求的变化。与前面回归检验结果相一致,中国居民消费和政府消费受到少儿抚养负担变化的影响。

再对最终消费与老年抚养比取对数之后进行一阶差分,对两列一阶差分数据进行格兰杰因果检验,结果如表5和图2所示。

表5 老年抚养比与最终消费率的格兰杰因果检验结果

图2 老年抚养比和储蓄率的一阶差分图

因此,原假设“最终消费量的一阶差分不是老年抚养比一阶差分变化的原因”被接受,原假设“老年抚养比的一阶差分不是最终消费量一阶差分变化的原因”被拒绝。可见,老年抚养负担的变化引起了最终消费需求的变化。

三、辽宁省人口转变的储蓄效应

储蓄率是影响一个国家经济增长的重要经济因素。一个国家或地区储蓄率的高低又受到许多因素的影响。根据凯恩斯理论,储蓄和消费主要受到收入的影响,随着收入水平提高,边际消费倾向不断下降,而边际储蓄倾向不断提高。当人均国民收入很低时,人民生活处于生存水平,用于储蓄的部分很少。但是,随着收入水平提高,国民储蓄率并不一定就同步提高。如果边际消费倾向并没有随收入提高而下降,反而随收入增加而增加,那么国民储蓄会随着收入水平不断下降而下降。这里再次使用Leff模型对辽宁省人口抚养比对储蓄率的影响进行验证。储蓄率为每年的资本形成总额与国内生产总值之比,数据来源于《新中国统计五十年》和国家统计局网站。

本文使用的模型为

lnS/Y=α0+α1lnY/N+α2lnd1+

α3lnd2+α4lng+ε

(10)

式中:S/Y——储蓄率;

Y/N——人均国内生产总值;

d1——少儿抚养比;

d2——老年抚养比;

g——经济增长率。

本文使用的储蓄率等于资本形成总额占GDP的百分比。使用Eviews软件,利用最小二乘法得到的结果为

lnS/Y= 3.51+0.003 2lnY/N-0.893 2lnd1-

0.445 3lnd2+0.284 9lng

(11)

t=(1.454 0) (0.030 7) (-2.415 0) (-0.647 9)(4.435 9)

p=(0.163 2) (0.975 8) (0.026 6) (0.525 2) (0.000 3)

R2=0.777 S.E.=0.125

F=15.683(p=0.000 01)

从检验结果可以看出,经济增长率这一变量的t统计结果非常显著,达到1%显著水平,表明经济增长率对辽宁省储蓄率的变化有很重要的影响,经济增长率每上升1%,储蓄率将提高约0.28%。少儿抚养比的t统计量达到5%的显著性水平,可以拒绝零假设,样本值与假设值不同的概率不超过5%,表明少儿抚养比每上升1%,储蓄率将下降0.89%。但老年抚养比的t统计量并不显著,只表明老年抚养比的上升将引起储蓄率下降,下降的程度是不确定的。方程的R2值达到0.777,说明方程拟合得较好,F统计量为15.683,可以拒绝原假设,说明至少有一个解释变量的回归系数不为零。

上述结论还依赖于残差的单位根检验结果。对方程的残差进行ADF单位根检验,在没有截距项和趋势项的情况下,ADF检验统计量为-2.443 3,而5%和10%的Dickey-Fuller临界值分别为-1.958 3、-1.624 2,因此,可以拒绝残差存在单位根的原假设。这说明上述回归并不是伪回归,储蓄率、少儿抚养比、老年抚养比、经济增长率和人均收入的对数值之间存在协整关系,这几个变量之间存在一种长期均衡关系。

上述协整回归结果只是反映了几个变量之间的长期均衡关系。但通过误差修正模型(ECM),可以进一步了解这些变量之间的短期相互影响和协整经济变量之间由非均衡状态向均衡状态调整的动态过程。由于在原方程中少儿抚养比和经济增长率两个变量对居民储蓄率影响较为显著,因此,再次调整模型,只包含变量S/Y、少儿抚养比d1、经济增长率g,调整后的模型为

lnS/Y=c+lnd1+lng+ε

(12)

得到估计方程

lnS/Y=1.487 7-0.592 7lnd1+0.263 3lng

(13)

t=(4.701 7) (-6.495 2) (4.956 1)

p=(0.000 1) (0.000 0) (0.000 1)

R2=0.768 1F=33.137 8(p=0.000 0)

以残差不存在自相关为标准选择各滞后阶数后,得到ECM(误差修正模型)为

ΔlnS/Yt= -0.008 9-1.122 9Δlnd1+3.725 7Δlng+

0.369 4Ecmt-1

(14)

t=(-0.392 7) (-3.744 7) (3.501 9) (2.025 6)

R2=0.568 1F=7.89

ECM回归结果表明,实际居民储蓄的短期波动分为3个来源:一个来源是经济增长率的短期波动,这是引起储蓄波动的主要来源;一个是少儿抚养比的短期变化,但它对经济波动的影响较小,并且它对居民储蓄率的影响是负的影响;另一个来源是由于经济变量对长期均衡状态的偏离(Ecmt-1)所致,但经济会以0.369 4的速度向均衡状态调整。

四、研究结论

从前面的计量分析和统计检验结果可以看出,辽宁省人口年龄结构的变化对辽宁省的经济发展产生了重要影响。无论是消费效应还是储蓄效应,少儿抚养比的影响都比较显著,而老年抚养比的变化对于消费和储蓄的影响是不确定的、模糊的。辽宁省自1996年进入老龄化社会以来,老年人口的增加并未对经济发展造成大的冲击和影响,反而是计划生育政策的实行导致少年儿童人口数量的下降引起消费的同方向变化和储蓄的反方向变化。在考察期内,储蓄率的变化是呈N型上升的,储蓄率的增长速度目前也呈上升趋势,老年抚养负担的增加并未强烈改变这种趋势。而根据第二人口红利理论,如果劳动力人口数量逐渐下降的过程中伴随着社会总资本的增加,一个经济体将会出现劳均资本上升的情况,从而实现第二人口红利。

还应引起注意的另一个现象是,少儿抚养负担的变化对于辽宁省经济发展的影响是显著而确定的,人们文化教育意识的提高为经济发展蓄积了坚实的人力资本。如果改变目前的计划生育政策,放宽对出生人口的限制,将导致家庭对每一个少儿进行文化教育的消费支出下降,同时也将引起储蓄率的下降。过多人口还将对地区的环境人口承载力提出挑战,资源能源和空间都制约和限制着人口的过度繁育。

五、政策建议

世界上许多发达国家已经进入人口老龄化时期,我国与这些国家显著的区别就是老龄化速度较快,并且人口基数大。老龄化的来临,不仅仅使个体家庭成员在享受天伦之乐的同时,亦要承受更多经济和精神的压力,更是对国家就业、医疗健康、公共设施、养老等体系的严峻考验。

由此,我国的计划生育政策不能轻易改变和动摇,放松甚至取消计划生育政策未必能够解决劳动力短缺问题,却有可能导致地区环境人口承载力下降、生态环境恶化的结果。目前,我国虽然已经进入低生育水平国家的行列,但由于人口基数大,人口低增长率与高增长量将长期并存。未来十几年,我国人口总量仍将保持持续增长的态势[8]。

另外,完善社会保障制度,为老年人就业和生活提供保障也是应对老龄化的重要举措[9]。2000年我国农村人口老龄化水平为10.9%,比城镇人口老龄化水平高1.24%,加快发展、完善我国老年社会保障事业,尤其是建立健全较为落后的农村社会保障制度(包括养老保障制度和医疗保障制度)迫在眉睫。

发展老龄产业,使老龄消费成为经济增长的新领域,也能有效缓解老龄化对经济造成的冲击[10]。老龄产业一是卫生保健服务业;二是家政服务业;三是日常用品制造业,如老人交通工具制造等;四是人寿保险业;五是旅游、娱乐业;六是房地产业(如老年公寓)等;七是老年教育产业;八是咨询服务业。政府可以制定和完善扶持老龄产业发展的法律法规和优惠政策,完善养老保障制度,提高老龄人口的购买力。老龄产业和老年服务机构也要生产和提供适合老年人的产品和专业化服务。

总之,面对人口转变导致的人口老龄化趋势,我们既不能轻视,任人口增长随意发展,也不能视如猛虎下山,如临大敌。建立完善合理的社会保障制度,出台相应的产业扶持政策,可以使辽宁省乃至全国顺利地度过人口发展的老龄化阶段,保持一个平稳而均衡的人口年龄结构。

参考文献:

[1]李永胜.人口统计学 [M].成都:西南财经大学出版社,2001.

[2] 蔡昉.人口转变、人口红利与经济增长可持续性:兼论充分就业如何促进经济增长 [J].人口研究,2004(2):2-9.

[3]王建军.人口红利与经济增长方式的转变 [J].决策探索,2007(1):62-64.

[4]于学军.中国人口转变与“战略机遇期” [J].中国人口科学,2003(1):11-16.

[5]侯强.辽宁省城镇化道路研究 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2010(4):316-321.

[6]刘元春,孙立.“人口红利说”:四大误区 [J].人口研究,2009(1):57-61.

[7]陈友华.人口红利与人口负债:数量界定、经验观察与理论思考 [J].人口研究,2005(6):21-27.

[8]袁志刚,宋铮.人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄率 [J].经济研究,2000(11):24-32.

[9]王丰.人口红利真的是取之不尽、用之不竭的吗 [J].人口研究,2007(6):43-46.

[10]王丰,安德鲁·梅森.中国经济转型过程中的人口因素 [J].中国人口科学,2006(3):4-20,97.