徘徊在天使与魔鬼之间

刘洋硕

凌晨,父母已经熟睡。重庆女孩小芭爬出被窝,化上淡妆,偷偷溜出家门。大约一小时后,这个17岁的女孩出现在一个陌生男人的床上,用自己的身体换来了几百元钱。之后,她奔向网吧,疯狂地打起了游戏,直到早晨6点父母醒来前溜回家。然后起床,上学。

这个17岁的高中女生有着双重身份:父母眼中的“乖乖女”,陌生男人怀里的“援交妹”。厚厚的面具让小芭自己都分辨不清,哪个是伪装,哪个才是真实。

在中国一些城市的校园里,有着诸多与小芭同样角色的女生。当你在百度以“援交”为关键词进行搜索时,会出现大约86万个相关网页。如果你住在高档公寓,门缝里肯定不会鲜见类似“清纯学生妹上门服务”的小卡片,北京警方甚至为此进行过“严打”。而在2011年11月初,上海检方也披露了一起涉及20多名女中学生的“集体援助交际案”,涉案的女中学生大都未满18岁,最小的不到14岁。

“这是一个隐藏在象牙塔里的灰色群体,‘天使与‘魔鬼在她们身上纠缠。”对于上海援交案,有媒体评论说。

而在2010年1月,中国青年政治学院社会工作学院副院长童小军和她的学生们,曾与这个特殊群体有过一次深度接触。当时,他们正在进行一次关于“在校女学生援助交际问题”的调研。“从表面上看,她们和普通的学生没有区别。”童小军说,“这也是‘援交的隐蔽性—从外表根本看不出来。”

最终研究团队找到16名“援交女”进行了深入访谈。她们中最小的17岁,最大的20岁,其中14个是中学生。而此前,对于“援助交际”现象的研究,在大陆几近空白。

援交者身世调查

在对16位女孩的访谈中我们发现,金钱是她们选择堕落的唯一目的。不同的是,其中9人是因为家境困难,需要通过援交减轻负担,甚至要卖身还债。另外5人家境还算不错,但零用钱始终“不够花”。

18岁的乃婷生自一个小康之家,父母有着自己的生意,每个星期会给她近1000元钱。但对于乃婷而言,iPhone手机、新款的靴子,以及飘香的火锅始终诱惑着她。她需要更多钱。

她至今记得她的第一次“下水”。父母出差前给她留下的钱,两三天就被挥霍一空。她向朋友求助,一位朋友答应帮帮她,介绍她做了第一次援交。

“在之后的每个月,我从父母那拿到四五千块钱,然后自己再挣个两三千,有了钱就去买衣服、住酒店、换最新款的手机……”乃婷说,“有时候钱不够,就打电话给喜欢我的客人要。”

像大多数援交少女一样,她始终觉得“自己是个挺叛逆的孩子”,否则也不会走上这条道路。她也会显示出女孩子的柔弱—提到前男友,她的泪水跌落在白色毛衣上。然而,这个女孩又觉得自己没什么可惜的,“我已经没有救了”。

戴上面具的时候,这个18岁女孩还会给外人留下一副“大姐大”的模样。在她做“援交妹”没过多久的一次聚会上,一个新认识的女孩也因为缺钱找到她。她用与年龄极不相称的口吻,答应对方“帮帮你”—同样是介绍对方进入了援助交际的圈子。

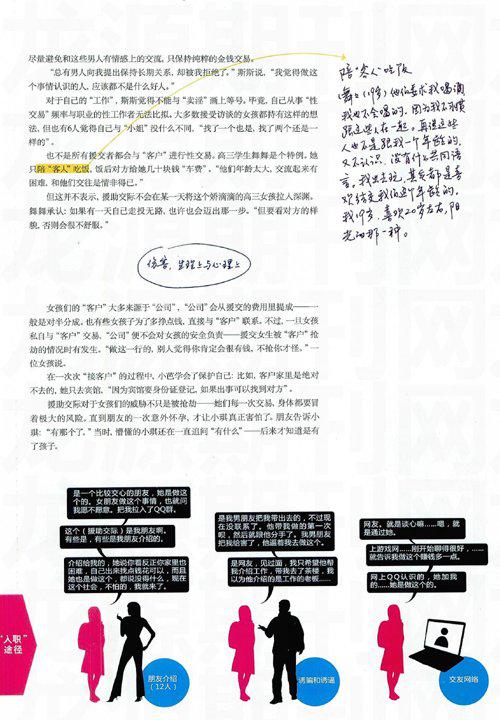

“援交”像一张看不见的网,撒在学生们的交际圈里,不停地拉年轻的女孩们下水。在调研团队接触的16名援交少女中,包括乃婷在内的14名女孩都表示自己是经过朋友、网友的介绍“入了行”。

“孩子一到青春期,心理特征首先是‘闭锁性。他们不理父母,遇到麻烦喜欢和同伴交流。相互介绍‘援交,就变得非常容易。”《中国中学生报》高级编辑吴若梅称,她有着长期主持学生情感专栏和广播节目的经历。

并非所有女孩都是自愿出卖身体。被访谈的16名援交少女中,有两人更让研究团队担心—她们是受到欺骗和逼迫后,开始了第一次援交。

小琪的“下水”,就是因为她的男友。16岁时,她交往了一个很帅的男孩。“心受到猛烈撞击,所有的防备都揉碎在他温柔的眼波里。”她说。两人的生活平淡,小琪却觉得开心,“虽然艰苦,但是只要在一起会很幸福”。

突然有一天,男孩说他有办法让他们不再这么辛苦,“就是做‘这个”。女孩开始不肯,男孩一直劝导。“他就说等我们有钱了,我们就自己做生意,开个服装店什么的。我们就建一温馨的小家,生活得很平凡但会很幸福。我就答应了。”小琪向童小军的研究团队回忆。

后来,她常常会被关在房间里,然后看着陌生男人走进来,脱掉她的衣服。

“男朋友说(挣的)钱都存在他那边,以后都是我们的。我一直都做,但是钱都是他收,我一分钱都不拿。”但她最后才发觉,自己成了男孩的赚钱工具。

另有调查表明,一些有组织的团伙也开始介入援助交际,甚至在背后操控女孩。最近披露的上海“集体援助交际案”就是一个典型的事例。

她们的第一次

对于女孩们来说,第一次援助交际的情景是永远无法抹去的记忆。研究团队发现,那一次之后,几乎所有女孩都陷入了深深的懊悔与自责。“收钱那一刻,我觉得自己的角色变了,自己都看不起自己。”一位女孩说。

当时还是处女的斯斯回忆,她见到那个“男客户”便开始心跳加速,紧张得都快晕了过去。素昧平生的男人问她,干吗这么紧张。那个夜晚让这个大专女生一辈子都无法忘记,后来她告诉研究团队,那感觉只有一个字—“痛”。那是一种撕心裂肺的痛,从毛发到骨髓,五脏六腑都在翻涌。

“我不知道以后怎么去面对男朋友。”斯斯说。但这也让她拿到了平生第一次用身体换来的2000元。对于这个每月生活费只有几百元的女孩来说,那是一笔很可观的收入。她决定继续做下去,此后的“客户”虽然没有这么慷慨,却也足够应付日常开销。

“之后,开始一点一点地麻木了。做完就做完了,然后就努力不去想它了。”斯斯说。但这种痛楚还会时常跳出来,她像一个做错了事儿的小孩,竭力不让周围的人发现这件事。她给了自己一个底线:一个月最多做4次。

通常,少女们的“客户”大都是三十多岁的男人—“客户”是她们给这些人的固定称谓。男人们大多来自外地,各行各业都有,还包括警察和律师。女孩们则尽量避免和这些男人有情感上的交流,只保持纯粹的金钱交易。

“总有男人向我提出保持长期关系,却被我拒绝了。”斯斯说,“我觉得做这个事情认识的人,应该都不是什么好人。”

对于自己的“工作”,斯斯觉得不能与“卖淫”画上等号。毕竟,自己从事“性交易”频率与职业的性工作者无法比拟。大多数接受访谈的女孩都持有这样的想法,但也有6人觉得自己与“小姐”没什么不同,“找了一个也是,找了两个还是一样的”。

也不是所有援交者都会与“客户”进行性交易。高三学生舞舞是个特例。她只陪“客人”吃饭,饭后对方给她几十块钱“车费”。“他们年龄太大,交流起来有困难,和他们交往是情非得已。”

但这并不表示,援助交际不会在某一天将这个娇滴滴的高三女孩拉入深渊。舞舞承认:如果有一天自己走投无路,也许也会迈出那一步。“但要看对方的样貌,否则会很不舒服。”

伤寒,生理上和心理上

女孩们的“客户”大多来源于“公司”,“公司”会从援交的费用里提成—一般是对半分成。也有些女孩子为了多挣点钱,直接与“客户”联系。不过,一旦女孩私自与“客户”交易,“公司”便不會对女孩的安全负责—援交女生被“客户”抢劫的情况时有发生。“做这一行的,别人觉得你肯定会很有钱,不抢你才怪。”一位女孩说。

在一次次“接客户”的过程中,小芭学会了保护自己:比如,客户家里是绝对不去的,她只去宾馆,“因为宾馆要身份证登记,如果出事可以找到对方”。

援助交际对于女孩们的威胁不只是被抢劫——她们每一次交易,身体都要冒着极大的风险。直到朋友的一次意外怀孕,才让小琪真正害怕了。朋友告诉小琪:“有那个了。”当时,懵懂的小琪还在一直追问“有什么”—后来才知道是有了孩子。

朋友管小琪借了200块钱,但却没有选择去打胎,而是自己买了打胎药—两颗、白色,“吃了肚子痛”。小琪在外面看着,“一口一口,好苦啊,好狠啊”。

这一幕让她不敢再继续将“援助交际”做下去。但很快,另一个朋友给了她几只避孕套,并告訴她:“把那个东西放在那个上面,永远都不会怀孕。”

但有时候,现实会让这些女孩身不由己。斯斯就遇到过两个不管她怎么说就是不肯戴避孕套的人,她拗不过,只得顺从。不过每当她想到那两次就十分后怕,“万一染病或者怀孕,这辈子就给毁了”。于是,她只能祈求老天保佑,然后在每次交易后,赶紧跑去买洗液清洁下体甚至跑到医院输液。

令研究团队最担心的,是援交对于女孩们心理上的伤害。

和大多数女孩一样,为了骗过家人,17岁的小轩最反感在交易的过程中,有陌生男人问她是哪个学校的、家住在哪里。她一般不予理睬,“该怎么样就怎么样,以后就不再联系了”。

每一次,她都习惯性地闭着眼睛,让自己逃避那些画面。甚至有一次,一个男人责怪她“跟死人没什么区别”。这让她感到委屈。

当与研究团队再提起此事,一直试图摆出一副无所谓样子的小轩情绪变得激动,并试图将自己的目光从访谈员身上移开。这个柔弱的女孩总是觉得,未来,自己的丈夫也会如那些陌生男人一样寻花问柳:“现在的男人,反正没一个好的。”

这种想法在援交女孩的群体中十分普遍。研究团队发现,16位接受访谈的女孩对异性的看法都发生了很大的转变,很多人开始觉得异性根本不可靠,甚至有些女孩对异性产生了厌烦情绪,对于婚姻也失去了憧憬。

19岁的小可则发现,自己的话开始变得越来越少。有些时候她很想找人倾诉,但面对同学却觉得开不了口,“特别想找个人说说,诉一下苦,我感觉是受苦”。

除了介绍自己援交的朋友,这些女孩几乎不会告诉同学、朋友自己从事援助交际,家人面前就更不敢提及。私下里,她们喜欢用“兼职”来称呼“援助交际”,似乎这样描述,能让她们好接受一些。

换点电话,一了百了!

“在调查中,女孩们百分之百都告诉我‘毕业了就不做了。”此次调查的课题组长童小军说。但这位副教授仍无法放心,这些女孩能否真的走出这段经历。

在受访的16位援交女学生中,有8名学生为自己定了一个目标,表示挣够钱就收手不做;有5名学生表示,只要毕业就找份正经工作。

“等上完学了就不会接着做这个事情了,未来找一个好一点的工作,比如在办公室里面做文员。然后再找一个男朋友,踏踏实实地过日子。”小可表示,“感觉做这个事自己的心理压力很大,现在还不想去交男朋友,等这些事情不做了再说。”

另外的3名高中生,则不知道自己何时会收手—她们只是每次拿到钱就买零食和去网吧,挥霍一空。

小芭就是个极端的案例。每个星期,她都会出去做一两次“援交”,一次自己能拿到两百块钱,够她花上两三天,等到钱花光了,就再打电话“约客户”。第一次、第二次、第三次……援交像毒瘾一样难以摆脱。有时她也会告诫自己:“这是最后一次了,下次不做了。”但是她很快又会纠结:“啧,钱啊,没钱真是很痛苦的!我一想到没钱,整个人就崩溃了,想想还是做吧!”

“如果有一天真的不做了,就把电话卡一扔。别人就找不到我了,我只要想做一件事没人拦得住我。”对于这个17岁的女孩来说,人生的这段经历,似乎只需要换个手机号码,便能一了百了。

——繁华背后竟是伤害