我国R&D投入存在问题与对策研究

张优智

(西安石油大学经济管理学院, 西安 710065)

我国R&D投入存在问题与对策研究

张优智

(西安石油大学经济管理学院, 西安 710065)

研发投入是经济增长的重要源泉,随着一个国家经济水平的不断提高,科技投入对经济增长发挥着越来越重要的作用;分析了我国R&D投入存在强度不高、结构不合理、地区分布不平衡三大问题,并提出了相应的对策建议。

R&D投入; 经济增长; 对策

一 引言

亚当·斯密早在二百多年前的名著《国富论》中就曾指出,一个国家财富的来源主要依靠社会劳动生产率的提高,而社会劳动生产率的提高主要依靠技术进步和创新。马克思也曾经指出,随着工业的发展,现实财富的创造较少地取决于时间和所耗费的劳动量,而主要取决于一般的科学技术和技术进步。Solow(1956)提出,长期经济增长所依靠的不是资本和劳动力的投入,而是科技进步。丹尼森在1962~1982年间采用增长速度方程对世界上10多个国家的经济增长进行了系统分析,得出技术进步对经济增长的贡献率约为50%~70%。基于R&D的内生增长模型是由Romer(1990)首度提出,其认为知识来源于企业对于利润追求而进行的研究与开发(R&D)活动,正是由于这种活动所带来的知识的积累促进了经济的长期持续增长。此后,Aghion&Howitt(1992,1995)、Grossmarl&Helpmna(1991)、Segerstrom(1991)等人从不同侧面推进了这一研究思路。Lichtenberg(1992)、Eaton和Kortum(1993)利用Summers-Heston的数据来研究R&D支出与各国经济增长存在差异的关系。研究结论是:一个国家的科学家和工程师人数及其R&D支出几乎可以解释50%的国际间生产力差异[1][2]。Charles(1998)利用10个主要OECD国家数据,也得出R&D是全要素生产率增长重要来源的结论[3]。

由于科技投入是科技创新的物质基础,也是科技持续发展的重要前提和根本保障。无论是发达国家、新兴国家还是发展中国家,都在加大科技投入力度,大幅增加科技投入成为很多国家提升竞争力的国家战略[4]。根据《国家中长期科技发展规划纲要(2006~2020)》把我国建设成为创新型国家的目标要求,今后国家会增加科技投入,依靠科技进步和创新,带动生产力质的飞跃,推动经济社会的全面、协调、可持续发展。因此,分析我国R&D投入存在的问题,进而采取针对性对策,具有一定的理论价值和现实意义。

二 我国R&D投入存在问题分析

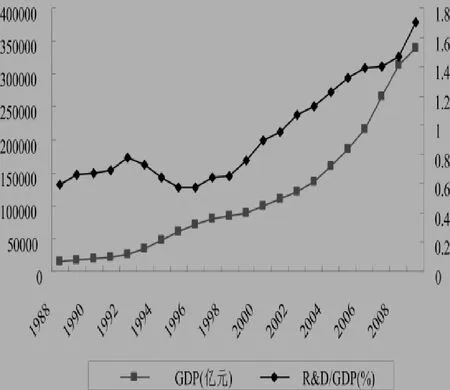

R&D投资规模的一般统计规律是当一个国家处于工业化第一阶段R&D/GDP大致范围在0.7%~1.8%;工业化第二阶段R&D/GDP大致范围在1.5%~2.5%;工业化后阶段R&D/GDP大致范围在2.0%~3.0%。国际研究也显示,许多发展中国家的研发投入强度(R&D经费/GDP)在经济发展初期一直保持在0.5%~0.7%之间,后来随着经济迅速发展上升到1.5%,最终随着经济增长的相对稳定达到2%。另据曾国屏(2003)通过对美国、日本、韩国和印度R&D强度的分析认为,在社会经济正常运行和增长的情况下,R&D强度的发展轨迹是一条类S曲线,其第一个拐点大约是R&D强度为1%,第二个拐点大约为2.5%。R&D强度从1%增加到2.5%,美国大概用了15年时间,日本用了20年时间,韩国用了10年时间[5]。所以,中国从2002年超过1%以后,计划是用18年的时间达到2.5%,从现有美国、日本、韩国的发展历程看,速度并不是特别快。图1刻画了1988~2009年我国R&D投入与经济增长的变动趋势,可以看出在1996年后两者是高度同步的。这与1995年5月6日颁布的《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》文件密切相关,文件首次提出在全国实施科教兴国的战略,以后要加大对科技和教育的投入,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。所以,从1996年后不管在绝对量还是相对量上,如图1所示R&D投入随着GDP的增加而增加了(两者的相关系数为0.984 6,也表明两个变量之间具有高度相关性)。

我国R&D投入主要呈现以下几个问题:

(一) R&D投入强度不高

1978年我国R&D投入强度只有0.59%,2002年首次超过1%,达到1.07%,2009年R&D经费投入为5 802.1亿元,是2000年的6.5倍,年平均增长23.0%,同时R&D投入强度也达到了1.7%,比2000年提高了0.8个百分点,但还是低于美国的2.79%、日本的3.44%、韩国的3.36%(见表1)。根据《国家“十一五”科技发展规划(2006~2010年)》和《国家中长期科技发展规划纲要(2006~2020)》的要求,全社会R&D投入占GDP的比重,2010年目标为2%,2020年为2.5%以上。程鹏等(2010)应用ARIMA模型的测算结果表明,2010年中国R&D投入占GDP的比重(即R&D投入强度)为1.88%,没有达到2%的目标[6]。

图1 1988-2009年R&D投入与经济增长的变动趋势

表1 部分国家R&D经费支出

(二) R&D结构不合理

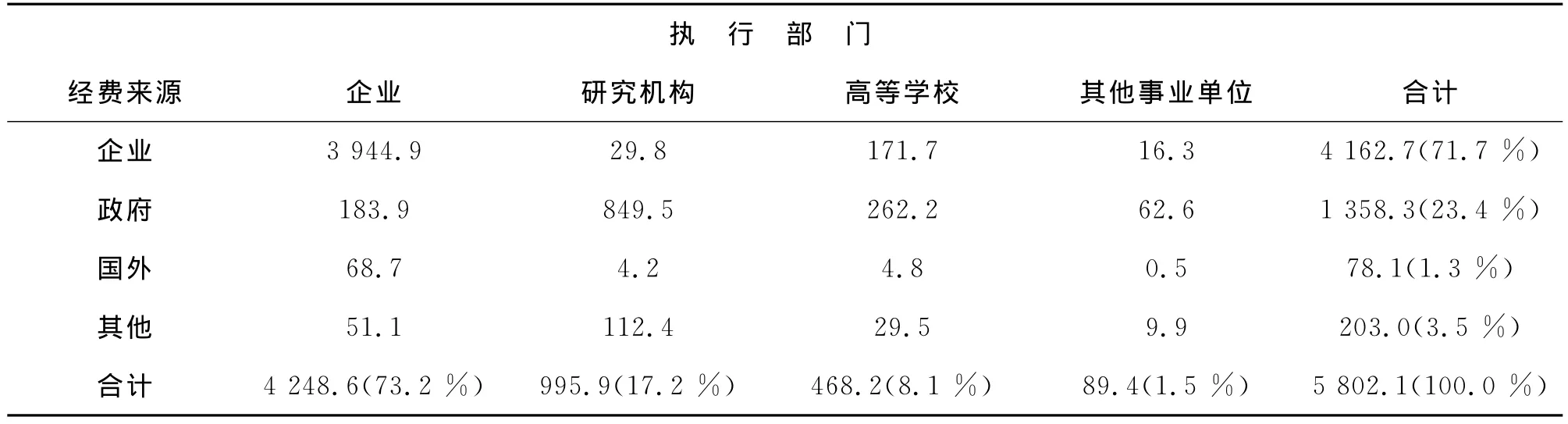

1 R&D来源结构不合理,企业所占比例超前过高

通过表2可以看出,2009年全国R&D经费支出中企业为4 162.7亿元,占总R&D经费支出的71.7%,政府为1 358.3亿元,占23.4%,但这并不表示我国已经与发达国家接轨,我国企业已经成为研发投资的主体。贾康(2006)认为参照国际经验并考虑到经济发展阶段,我国R&D资助结构中企业所占比例超前过高,政府所占比例过低,应从2006年的33%左右上升到40%并力争更高一点[7]。可见,虽然我国已初步建立起了政府、企业多元化的研发投入格局,但由于企业受到自身规模、能力的限制,在相当长时期内,政府研发投入仍需扮演重要角色。孙喜杰,曾国屏(2009)也认为就目前的实际情况来看,我国以企业为主体的技术创新体系的形成尚处于起步阶段。在企业向技术创新主体转变而企业自身研发投入能力又比较低的初始化阶段,政府的资金投入和政策扶持起着重要的启动作用[8]。

表2 全国R&D经费支出按来源和执行部门分(2009) 单位:亿元

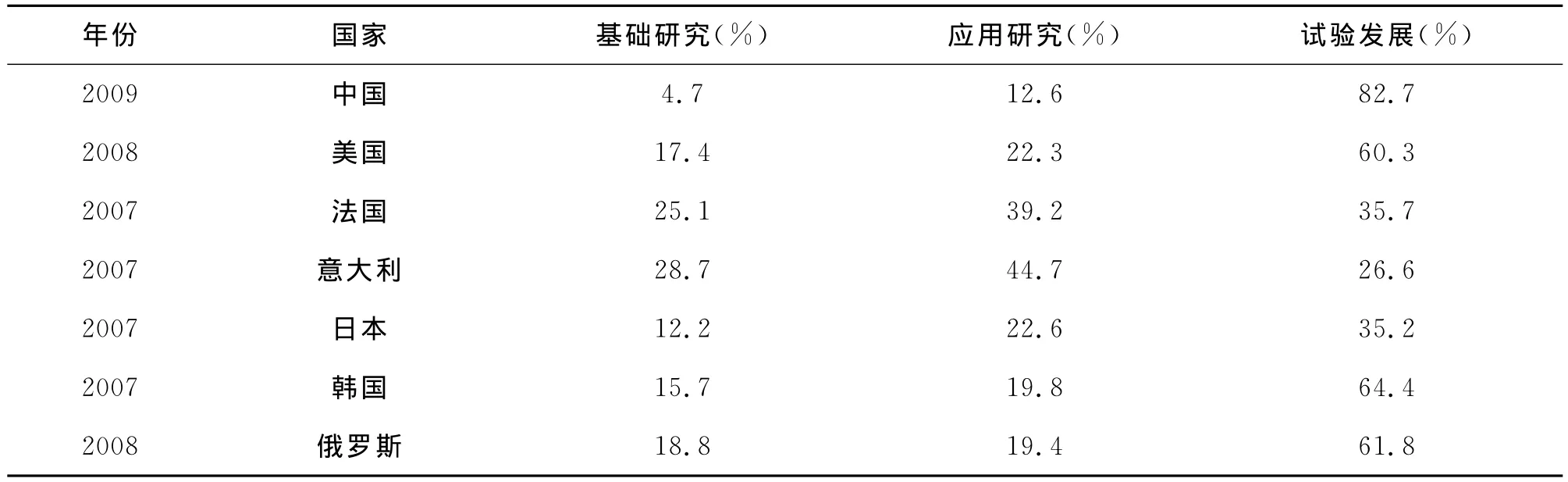

2 R&D支出结构不合理

基础研究经费占全部研究经费的比例长期低于5%,而发达国家一般都在10%,甚至20%以上,见表3。2009年我国基础研究经费占全部研发费用的比例只有4.7%(270.3亿元),而应用研究和试验发展分别为:12.6%(730.8亿元)和82.7%(4 801.0亿元),较多的研发费用投向了试验发展。从1995年到2008年,中国试验发展经费占全部研发经费的比例持续上升,而基础研究和应用研究的所占比例却持续下降。在基础研究经费的总量上,中国也与发达国家有较大的差距。2008年中国投向基础研究的经费为220.82亿元,低于美国的5 086.0亿元、日本的1 570.9亿元,也低于法国的882.7亿元,意大利的440.7亿元,韩国的227.3亿元(程鹏,柳卸林,2010)。发达国家的经验表明,R&D强度从1%上升到2%的10年间,基础研究强度也相应迅速上升,当R&D强度达到2%的时候,美国约为10%,日本为15%,德国为20%[9]。

表3 部分国家R&D经费支出按活动类型分

(三) R&D投入地区分布不平衡

2009年东部地区R&D经费为4 052.2亿元,占69.8%;中部地区为1 024.9亿元,占17.7%;西部地为区724.9亿元,只占12.5%。

三 对策选择

众多研究均表明,研发投入是经济增长的重要源泉,随着一个国家经济水平的不断提高,科技投入对经济增长发挥着越来越重要的作用。因为科技投入是科学研究和技术创新活动的物质基础,科技投入的最终效果常常体现在经济增长上。同时也要意识到R&D投入要有效地转化为现实的生产力需要一个过程和一定的周期,即R&D投入对经济增长具有一定的“延迟效应”和滞后性(尤其是政府R&D投入主要用于基础研究、前沿技术研究和重大共性关键技术研究等公共科技活动,转化过程中的周期一般较长,导致了政府R&D投入对经济增长的作用存在一定的滞后性,因此,要充分意识到政府R&D投入的滞后效应,避免急于求成。这说明国家在把科技进步作为经济增长的政策上,应采取长期政策而非短期政策)。在研究一个国家的经济增长问题时,我们不能轻视更不能忽视科技投入的因素。建议从以下几个方面来强化和优化R&D投入:

通过制度性安排加大国家科技投入的规模,确定合理的政府科技投入方式,优化科技投入的支出结构,提高科技资源的配置效率。一个国家的科技投入力度应与其经济社会发展所处阶段相适应,低水平的科技投入会延滞社会经济发展。现阶段我国R&D投入占国内生产总值的比重明显偏低,应建立刚性的提高政府财政支出中研发投入比重的制度,充分发挥政府在投入中的引导作用,通过财政直接投入、税收优惠等多种财政投入方式,增强政府投入调动全社会科技资源配置的能力。国家财政投入主要用于支持市场机制不能有效解决的基础研究、前沿技术研究、社会公益研究、重大共性关键技术研究等公共科技活动,并引导企业和全社会的科技投入。中央和地方各级政府要按照《中华人民共和国科学技术进步法》的要求,在编制年初预算和预算执行中的超收分配时,都要体现法定增长的要求,保证科技经费的增长幅度明显高于财政经常性收入的增长幅度,逐步提高国家财政性科技投入占国内生产总值的比例,实现科技投入—科技进步—经济增长—科技投入—科技进步—经济增长的良性循环;在支出结构上,要不断调整和优化我国研发经费支出结构,加大对基础研究的投入力度,使基础研究、应用研究与实验发展三者的经费支出比例趋于合理化、科学化[10];只有保持合理的科技投入结构,实现科技资源的优化配置,保证科技资源流向富有活力和最有效率的科学研究和技术创新领域,不断提高科技资源的使用效率,科技投入才能有效地促进科学研究和技术创新的发展,才能真正成为促进经济增长的重要手段。

推进产、学、研之间的相互结合,提高技术市场成果转化率。提高企业自主创新能力和关键技术自给率低,加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,为R&D投入能有效地转化为现实的生产力和经济增长提供良好的市场科技环境。

积极探索建立多元化、多渠道、多层次的的研发投入体系。在加大国家财政科技投入规模的同时应该鼓励企业、社会力量和民间资本对科技事业的资金投入。要发挥经济、科技政策的导向作用,使企业逐步成为研究开发投入的主体。综合应用财政、金融和产业政策,拓宽企业研发投入的融资渠道,引导企业增加研究开发投入。长远地看,我国企业逐步成为创新主体有赖于国家创新财政的形成和企业自身创新投入能力的实质性提高。

改革政府科技投入的运作机制,创新政府研发投入管理机制,逐步建立财政科技经费的预算绩效评价体系,建立健全相应的评估和监督管理机制。顺畅的科技投入运行机制是使研究成果迅速转化成现实生产力,提高科技投入经济效果的重要保障。通过理顺科技投入活动中各主体方的关系。把科技投入项目的选择机制、组织机制、动力机制、激励机制、投融资机制和转化机制紧密结合起来,共同作用,可提高科技投入活动的成功率,降低科技投入的滞后性,迅速地把科技投入转化为知识存量和技术进步,促进经济的快速发展。

[1] Lichtenberg Frank.R&D Investment and International Productivity Difference[C].NBER Working Paper,1992,(4161).

[2] Eaton,Jonathan,nd Kortum Samuel.International Technology Diffusion[M].Boston:Boston University,1993.

[3] Jones,Charles.Growth:With or Without Scale Effect[J].American Economic Review,1998,(89):139-144.

[4] 陈春晖,曾德明.我国自主创新投入产出实证研究[J].研究与发展管理,2009,(2):18-23.

[5] 曾国屏,谭文华.国际研发和基础研究强度的发展轨迹及其启示[J].科学学研究,2003,(4):154-156.

[6] 程鹏,柳卸林.对政府推进自主创新战略的一个评价[J].科学学与科学技术管理,2010,(11):21.

[7] 贾康.科技投入及其管理模式研究[M].北京:中国财经经济出版社,2006.

[8] 孙喜杰,曾国屏.GERD中政府和企业投入的“最佳”组合存在固定比例吗[J].科学学研究,2009,(12):1815-1820.

[9] 李振兴,杨起全,程家瑜.对我国基础研究投入问题的研究[J].中国科技论坛,2008,(11):11-15.

[10] 赵立雨,师萍.政府财政研发投入与经济增长的协整检验[J].中国软科学,2010,(2):53-58.

The Problems of R&D Investment in China and the Countermeasures

ZHANG You-zhi

(The School of Economic Management of Xi'an University of Petroleum,Xi'an Shanxi710065)

R&D investment is an important source of economic growth,with a rising level of national economy,science and technology investment is playing an increasingly important role on economic growth.This paper analyzes three major issues:low intensity of R&D investment,unreasonable structure,unbalanced regional distribution,and then proposes corresponding countermeasures and suggestions.

R&D input;economic growth;countermeasures

F812.45

A

1671-4733(2011)05-0017-04

10.3969/j.issn.1671-4733.2011.05.006

2011-08-15

教育部人文社会科学研究一般项目(项目编号:09YJA790163)、陕西省哲学社会科学规划项目(项目编号:10E241)、陕西省科技厅软科学项目(项目编号:2010KRM38(2))的阶段性研究成果

张优智(1977-),男,陕西西安人,博士研究生,讲师,研究方向为科技政策管理,电话:13572230736。

——基于Gini 系数和Theil 指数的测算