纤维素酶处理玉米秸秆对染料的吸附

冯立顺,李春辉,刘洪燕,李永豪

(1.德州学院 化学系,山东 德州 253023;2.德州市环境监测中心站,山东 德州 253034)

纤维素酶处理玉米秸秆对染料的吸附

冯立顺1,李春辉1,刘洪燕2,李永豪1

(1.德州学院 化学系,山东 德州 253023;2.德州市环境监测中心站,山东 德州 253034)

采用纤维素酶处理玉米秸秆颗粒,考察了玉米秸秆颗粒粒径、纤维素酶溶液体积浓度和pH、酶解温度、酶解时间等条件对玉米秸秆颗粒吸附染料性能的影响。实验结果表明,当玉米秸秆颗粒粒径为0.55~0.83 mm、纤维素酶溶液加入量为0.9 m L/L、纤维素酶溶液pH为4.5±0.1、酶解温度为55℃、酶解时间为80 m in时,经纤维素酶酶解后玉米秸秆对活性蓝X-BR溶液的吸附脱色效果明显提高,最大脱色率为83.4%。纤维素酶酶解后玉米秸秆颗粒比表面积增大了37.2%,这是活性蓝X-BR溶液脱色率提高的主要原因。

纤维素酶;玉米秸秆;酶解;染料;吸附

有机染料已经成为中国地表环境中重要的一大类有机污染物[1]。含染料废水的处理方法有生物法、絮凝法、高级氧化法、膜分离法和活性炭吸附法等[2-7],但这些技术因处理效率低或处理成本高等原因,迄今难以大范围推广使用[8-11]。人们开始寻找廉价易得的材料用于染料废水处理。国内外已有利用橘子皮、香蕉皮、大麦秆、废棉絮、稻壳、柚木树皮、锯末、蔗渣、玉米芯、椰壳纤维、花生果壳等农业废弃物处理染料废水的少量报导[12-16]。据不完全统计,我国每年玉米秸秆可达2.5亿多吨,其中40%被农民用作生活燃料和养畜饲料,剩余60%被丢弃或就地焚烧,造成很大的资源浪费和环境污染。研究表明,玉米秸秆可用来吸附处理含染料废水,但存在吸附速度较慢、吸附容量不高等缺点,这可能与玉米秸秆比表面积小或吸附点较少密切相关[17]。杨慧群等[18]采用扫描电子显微镜对玉米秸秆的研究表明,玉米秸秆经过机械粉碎后比表面积提高有限。玉米秸秆的有机成分中,纤维素含量占35%以上[19],而纤维素酶可以降解纤维素生成葡萄糖。

本工作采用纤维素酶处理玉米秸秆颗粒,使玉米秸秆颗粒的比表面积或吸附点性能得到改善,从而提高玉米秸秆对有机染料的吸附效果。

1 实验部分

1.1 试剂和仪器

复合酶纤维素:滤纸酶活为70 FPU/m L(1FPU的意义是在1 min内产生1μmol葡萄糖所用的酶量),汽巴精化有限公司;盐酸、氢氧化钠:分析纯;活性蓝X-BR溶液:质量浓度为5 g/L;实验用玉米秸秆选自山东省德州市周边农村。

高速中药粉碎机:武义县屹立工具有限公司; DF-1型集热式磁力加热搅拌器:江苏金坊医疗仪器厂;TGL-50型电动离心机:江苏省金坛市医疗仪器厂;PHSJ-4A型实验室pH计:上海精密科学仪器有限公司;752W型紫外-可见分光光度计:上海光谱仪器有限公司;SSA-3600型比表面积测定仪:北京彼奥德电子有限责任公司;FTIR-NEXUSTM型傅立叶变换红外光谱仪:美国 Nicolet公司。

1.2 纤维素酶处理方法

玉米秸秆经自来水浸泡后清洗除去泥土和灰尘,蒸馏水洗涤浸泡12 h,80℃烘干至恒重,粉碎后选取分散度良好的颗粒过筛,制成不同粒径的玉米秸秆颗粒,置干燥器内备用。

取不同粒径的玉米秸秆颗粒,浸泡在一定浓度的纤维素酶溶液中,纤维素酶溶液与玉米秸秆颗粒质量比为5∶1,上压一薄玻璃板密封,在一定温度、pH、时间等条件下进行酶解反应,反应后置于80℃水浴中10 h,以终止纤维素酶活性,洗涤至中性,以200目不锈钢网过滤,烘干至恒重,放置于干燥器内备用。

1.3 吸附实验方法

取质量浓度为50 mg/L的活性蓝X-BR溶液100 m L,将溶液pH调至4.0±0.1,玉米秸秆加入量为4 g/L,在20℃以震荡速率150 r/min吸附反应1 h,取样后经200目不锈钢网过滤,以1 500 r/min的转速离心沉降玉米秸秆颗粒,上清液在550 nm处测定吸光度,实验重复三次,每次都用无吸附剂的染料溶液在同样条件下实验作为对照。

2 结果与讨论

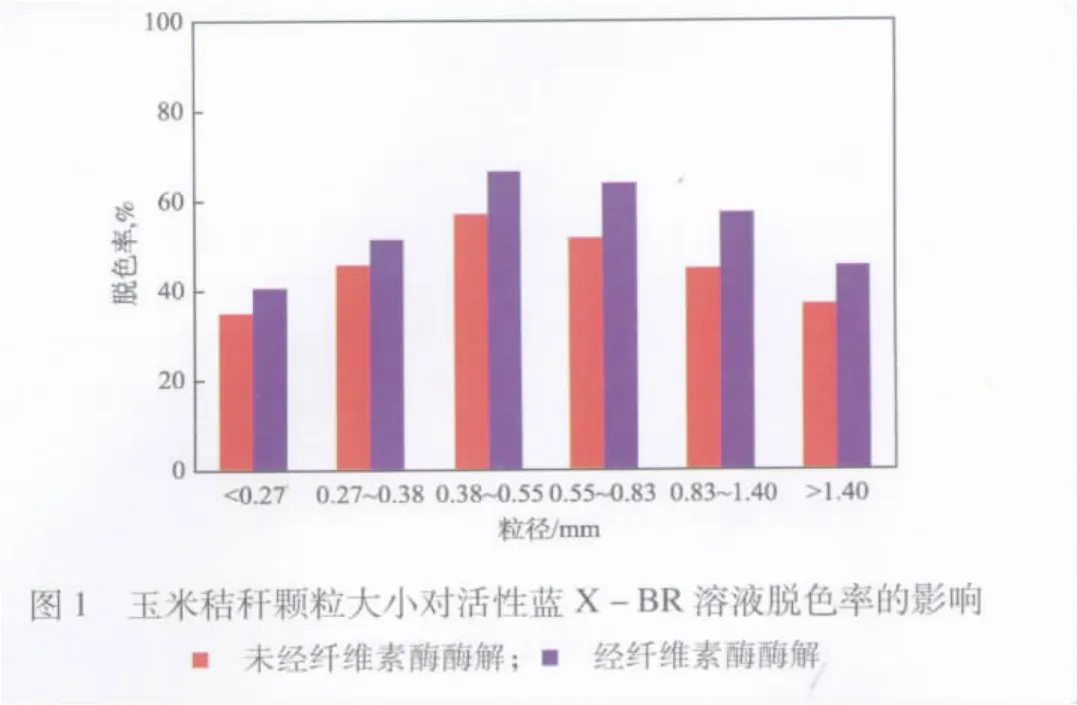

2.1 玉米秸秆颗粒大小对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

当纤维素酶溶液加入量为2.0 m L/L、pH为5.0±0.1、酶解温度为50℃、酶解时间为30 min时,玉米秸秆颗粒大小对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响见图1。由图1可见:未经纤维素酶酶解的玉米秸秆颗粒对活性蓝X-BR溶液的脱色率最大为57.6%;酶解后不同粒径的玉米秸秆对活性蓝X-BR溶液的脱色率均高于酶解前,这说明以纤维素酶酶解玉米秸秆对提高染料的脱色率具有一定的可行性;当玉米秸秆颗粒粒径为0.38~0.55 mm时,酶解后对活性蓝X-BR溶液脱色率最大。综合考虑粉碎成本和效率方面的因素,以下实验采用玉米秸秆颗粒粒径为0.55~0.83 mm。

2.2 纤维素酶溶液pH对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

当纤维素酶溶液加入量为2.0m L/L、酶解温度为50℃、酶解时间为30 min时,纤维素酶溶液pH对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响见图2。由图2可见:当纤维素酶溶液pH在4.0~6.0时,解酶处理后的玉米秸秆颗粒对活性蓝X-BR的吸附效果差别不大;在pH为4.5时,活性蓝X-BR溶液的脱色率相对较高。以下实验采用pH为4.5±0.1纤维素酶溶液。

图2 纤维素酶溶液pH对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

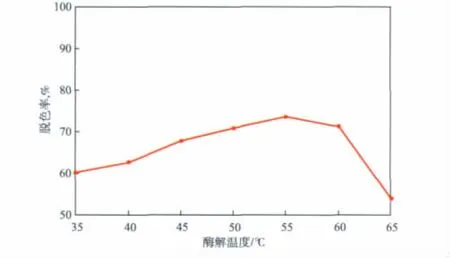

2.3 酶解温度对活性蓝 X-BR溶液脱色率的影响

当纤维素酶溶液加入量为2.0 m L/L、酶解时间为30 min时,酶解温度对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响见图3。由图3可见:随着酶解温度升高,活性蓝X-BR溶液脱色率增大,当酶解温度为55℃时,活性蓝X-BR溶液脱色率最大;随着酶解温度进一步升高,脱色率逐渐减小。这可能是因为,随酶解温度升高,纤维素酶的活性降低;也可能是因为酶促反应过快,造成玉米秸秆中的纤维素过量降解,玉米秸秆中的孔隙增大增粗,反而使酶解后的玉米秸秆比表面积下降。以下实验选用酶解温度为55℃。

图3 纤维素酶酶解温度对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

2.4 纤维素酶加入量对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

当酶解时间为30 min时,纤维素酶溶液加入量对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响见图4。

图4 纤维素酶加入量对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

由图4可见:随着纤维素酶加入量的增大,活性蓝X-BR溶液脱色率增大;当纤维素酶加入量为0.9 m L/L时,活性蓝X-BR溶液脱色率最大,吸附效果最好;随着纤维素酶加入量的进一步加大,活性蓝X-BR溶液脱色率反而减小,导致这种现象的原因可能是过量的纤维素酶将玉米秸秆酶解过度,使得玉米秸秆内孔隙内径过大,进而吸附点减少,不能够起到较好的吸附作用。因此后续实验中,最佳纤维素酶加入量采用0.9 m L/L。

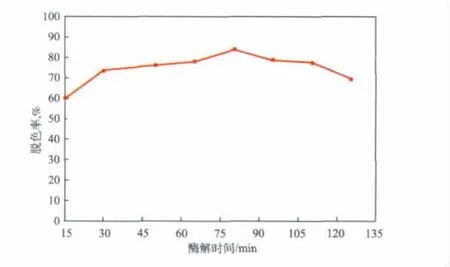

2.5 酶解时间对活性蓝 X-BR溶液脱色率的影响

在上述实验选定条件下,酶解时间对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响见图5。由图5可见:随着酶解时间的延长,活性蓝X-BR溶液脱色率缓慢增大;当酶解时间为80 m in时,活性蓝X-BR溶液脱色率最高,达到了83.4%,比酶解前提高44.8%;酶解时间继续增大,活性蓝X-BR溶液脱色率减小,这与纤维素酶加入量对玉米秸秆酶解的影响情况相似,随着时间的延长,玉米秸秆中的纤维素过度分解,从而造成吸附能力降低。所以最佳纤维素酶酶解时间为80 m in。

图5 纤维素酶酶解时间对活性蓝X-BR溶液脱色率的影响

2.6 酶解前后玉米秸秆颗粒的红外光谱分析

玉米秸秆的主要成分为纤维素、半纤维素、木质素、蛋白质、淀粉、糖及脂腊类化合物等[18]。在上述最佳实验条件下,酶解前后玉米秸秆颗粒的红外光谱谱图见图6。

图6 纤维素酶酶解前后的玉米秸秆颗粒红外光谱谱图

由图6可见,大多数吸收峰的位置以及峰形基本上没有变化,只有1 728 cm-1处的吸收峰得到了一定加强,一般—COOH、—COOR和—CO等基团在1 700 cm-1附近有拉伸振动吸收,可能是由于纤维素酶解以后生成的葡萄糖上的醛基造成的,这也说明纤维素酶将玉米秸秆中的纤维素进行了一定分解。总体来说,纤维素酶酶解后的玉米秸秆的分子结构(或官能团组成)基本没有发生变化,经过纤维素酶酶解后的玉米秸秆对染料吸附脱色能力的提高与纤维素酶酶解后的玉米秸秆分子结构无明显关联。

2.7 酶解前后玉米秸秆的比表面积测定

酶解前后玉米秸秆颗粒的比表面积见表1。由表1可见,酶解后的玉米秸秆的比表面积增大了37.2%,这说明纤维素酶在一定程度上增加了玉米秸秆的孔隙率,对染料的吸附点增多,这是造成纤维素酶酶解后玉米秸秆对染料吸附脱色效果提高的主要原因。

表1 纤维素酶酶解前后玉米秸秆的比表面积

3 结论

a)用纤维素酶酶解玉米秸秆以提高其对染料的吸附脱色能力具有一定可行性。

b)纤维素酶酶解玉米秸秆颗粒的最佳条件为玉米秸秆颗粒粒径为0.55~0.83 mm,纤维素酶溶液加入量0.9 m L/L、纤维素酶溶液pH 4.5±0.1,酶解温度55℃,酶解时间80 min。在此最佳条件下,玉米秸秆颗粒对活性蓝X-BR溶液的脱色率为83.4%,比酶解前提高44.8%。

c)纤维素酶酶解前后的玉米秸秆分子结构(或者官能团组成)基本没有发生变化,而比表面积增大了37.2%,这是纤维素酶酶解后的玉米秸秆对于染料吸附脱色效果提高的主要原因。

[1] 周启星,任丽萍,程云.活性X-3B红染料的生物富集因子及在作物体内的分配[J].应用生态学报,2002,13(2):129-132.

[2] 刘效梅,辛宝平,徐文国,等.黑曲霉对水溶性染料的吸附研究[J].化工环保,2005,25(5):341-345.

[3] 杨俊,鲁胜,丁艳华.改性赤泥絮凝-臭氧氧化处理模拟印染废水[J].化工环保,2010,30(4):287-291.

[4] 王宏洋,管运涛,水野忠雄,等.臭氧氧化法深度处理印染废水二级出水[J].化工环保,2009,29(6):530-533.

[5] 夏炎,张林生,陆继来,等.MBR-NF处理印染废水[J].化工环保,2010,30(1):52-55.

[6] 李硕文.活性炭吸附-H2O2氧化法处理染色废水的试验研究[J].化工环保,1997,17(3):131-134.

[7] 张林生,蒋岚岚.染料废水的脱色方法[J].化工环保,2000,20(1):14-18.

[8] 张小璇,叶李艺,沙勇,等.活性炭吸附法处理染料废水[J].厦门大学学报(自然科学版),2005,44(4): 542-545.

[9] 王毅力,杨君,于富玲,等.不同染料化合物在颗粒活性炭上的分形吸附规律[J].环境化学,2005,24(3): 334-337.

[10] 安虎仁,钱易,顾夏声,等.染料在好氧条件下的生物降解性能[J].环境科学,1994,15(6):16-19.

[11] 何健,陈立伟,李顺鹏.高盐度难降解工业废水生化处理的研究[J].中国沼气,2000,18(2):158-161.

[12] Nassar M M.Intraparticle diffusion of basic red and basic yellow dye sonpalm fruit bunch[J].Water Sci Technol,1999,40:133-139.

[13] Nassar M M,Hamoda M F,Radwan G H.Adsorption equilibrium of basic dye stuff onto palm fruit bunch particles[J].Water Sci Technol,1995,32:27-32.

[14] Robinson T,Chandran B,Nigam P.Removal of dyes from synthetic textile dye effluent by biosorption on apple pomacean wheat straw[J].Water Res,2002,36:2824-2830.

[15] 杨超,龚仁敏,刘必融,等.花生壳粉生物吸附水溶液中阴离子染料的研究[J].应用生态学报,2004,15 (11):2195-2198.

[16] Ramakrishna K R,Viraraghavan T.Dye removal using low cost adsorbents[J].Water Sci Technol,1997,36: 189-196.

[17] 冯立顺,李春辉,刘洪燕,等.玉米秸秆吸附去除水溶液中染料的性能研究[J].安徽农业科学,2010,38 (24):13325-13358.

[18] 杨慧群,陈丽.膨爆法对秸秆纤维材料表面形态的影响[J].华北工学院学报,2002,23(1):34-37.

[19] 邓良伟.纤维素类物质生产燃料酒精研究进展[J].食品与发酵工业,1995,(5):60-72.

Adsorption of Dye on Cellulase-treated Corn Straw

Feng Lishun1,Li Chunhui1,Liu Hongyan2,Li Yonghao1

(1.School of Chem istry,Dezhou University,Dezhou Shandong 253023,China; 2.Dezhou Environmental Monitoring Center,Dezhou Shandong 253034,China)

Corn straw chipswere treated by cellulase.The factors affecting the adsorption of dye on corn straw were studied.The experimental results show that when the grain size of corn straw chips is 0.55-0.83mm,the dosage of cellulase solution is 0.9 mL/L,the pH of cellulase solution is 4.5±0.1,the enzymolysis temperature is55℃ and the enzymolysis time is80min,the decolorization rate of reactive blue X-BR solution is 83.4%.The specific surface area of the cellulase-treated corn straw is increased by 37.2%,which is themain reason for increasing the decolorization rate of reactive blue X-BR solution.

cellulase;corn straw;enzymolysis;dye;adsorption

X712

A

1006-1878(2011)04-0365-04

2010-12-19;

2011-03-02。

冯立顺(1970—),男,山东省陵县人,硕士,副教授,主要从事环境科学研究。电话 15805345878,电邮fenglishun@126.com。

(编辑 张艳霞)